不倫の代償|不倫してしまった人はどうなる?不倫の末路を解説

「ほんの出来心だった」「一度だけのつもりだった」と、軽い気持ちから始めてしまった不倫。しかし、実際に不倫をしてしまったことで、取り返しのつかない状況に追い込まれてしまうケースは少なくありません。

不倫が発覚すると、夫婦の信頼関係が壊れて離婚問題へと発展することがあります。また、不倫をした側は慰謝料請求をされ、経済的にも大きな負担を背負う可能性があります。さらに、職場や地域での評判が悪化して社会的信用を失い、仕事や人間関係に深刻な影響を及ぼすこともあります。

この記事では、不倫をしてしまった人がどのような状況に追い込まれるのか、不倫の代償や不倫をしてしまった人の末路について、弁護士が解説いたします。

目次

不倫の代償

「代償」とは、何かを手に入れたり行動を起こしたりした結果、それに伴って支払うことになる犠牲や損失のことを指します。

簡単にいうと、「あることを得るために引き換えに失うもの」のことです。

この記事では、不倫や浮気をしてしまったことにより、何を失ってしまう可能性があるのか。不倫の代償についてご説明させていただきます。

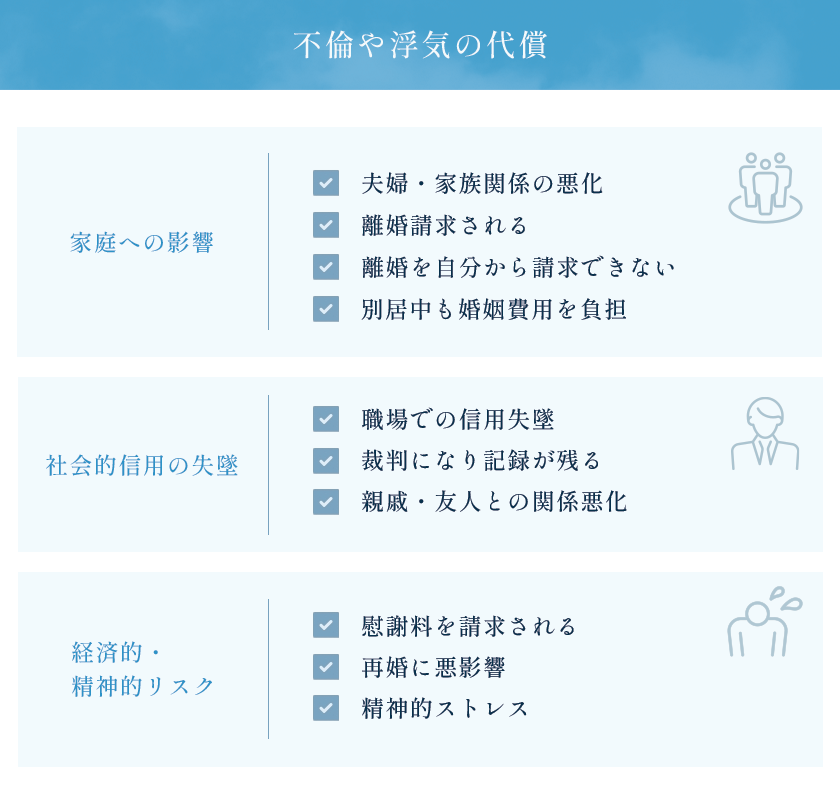

不倫や浮気の代償

①家族との関係が悪化する

これは当然のことですが、不倫が発覚すると、まず夫婦間の信頼関係が破綻してしまいます。また、子どもが幼ければよく理解していないかもしれませんが、ある程度の年齢になると、不倫という悪いことをしている、不倫をされた親が悲しんでいる、と子どもながらに家庭の険悪な状況を理解できるようになってしまいます。

配偶者との関係が悪くなるだけでなく、不倫が子どもの情緒面にも深刻な影響を与える可能性があるのです。不倫をした自分自身だけでなく、配偶者や子どもの心身の安定や日常生活にも影響を及ぼすことになってしまいます。

②離婚請求される

不倫は、法律上は不貞行為といい、離婚裁判における請求が認められる、法律上定められた離婚原因のひとつです(民法第770条1項1号)。

(裁判上の離婚)

民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。

つまり、配偶者以外の異性との性的関係があれば、不倫された側は配偶者に対し、裁判で離婚を請求する権利を持つことになります。

裁判ではたとえ他方が離婚に反対したとしても、主張と証拠によって裁判所が離婚を認めると判断すれば、離婚が成立することになります。いくら心を入れ替えて家族としてやり直したいと本気で思ったとしても、不倫された側が離婚裁判を起こしたら、もはや話し合いではどうにもならないのです。

③自分からは離婚請求できない

反対に、不倫をした側は自分からは離婚請求をすることはできません。正確に言いますと、協議離婚や調停離婚で離婚を請求すること自体は可能なのですが、相手が離婚を拒否した場合、離婚裁判で離婚請求することは基本的にはできないのです。

これは最高裁判所昭和62年9月2日判決が示した考え方で、この事例では、有責配偶者が長期間別居した後、自ら離婚請求を行いましたが、裁判所は婚姻破綻の原因を作った有責者からの離婚請求について、「有責配偶者の責任の態様・程度を考慮して、有責配偶者からの離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断する」旨を判示しています。

不倫をして配偶者に精神的苦痛を与えた側からの離婚請求を認めることで、不倫された側がより苦しむことになるのであれば、信義誠実の原則上、離婚請求は許されるべきではないということです。

そのため、不倫をした側は、相手が離婚に応じるまでは婚姻関係を継続せざるを得ない状況になるのが一般的です。

④職場での信用を失う

職場内で不倫の事実が発覚すると、同僚や上司からの信頼を失うだけでなく、職場全体の雰囲気が悪化し業務にも深刻な影響が及ぶことがあります。

不倫が明らかになれば、個人としての信用が失墜するだけでなく、職場の士気が低下したり、同僚間での噂話や陰口が広まったりすることで業務効率が落ち、職場のチームワークが崩壊してしまうリスクもあるのです。

特に、管理職の場合にはリーダーシップが疑われ、部下からの信頼を完全に失うことでマネジメント機能が果たせなくなることもあります。公務員や教育関係者といった職業では、公務や教育現場に求められる倫理的規範が厳しく求められているため、不倫が倫理規定違反と判断されやすく、職務上の適性を問われるケースもあるようです。

職務に対する信用失墜行為として処分がなされることもあり、こうした懲戒処分は減給や降格、最悪の場合は解雇にまで至る可能性もあります。

⑤慰謝料を請求される

不倫は民法第709条に規定された「不法行為」に該当する行為です。そのため、不倫によって配偶者に精神的苦痛を与えた側は、損害賠償として慰謝料を請求されるリスクもあります。

(不法行為による損害賠償)

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不倫された側は、不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求する権利があります。慰謝料の金額は、不倫の期間や頻度、精神的苦痛の程度、婚姻期間の長さなどを総合的に判断して決定されることになり、数十万円から数百万円、状況によってはさらに高額になるケースもあるのです。

⑥別居中の婚姻費用の支払い

夫婦が別居する場合、収入の多い方は、自分が実際に住んでいる居所での生活費だけでなく、収入の少ない方の生活費も支払わなければなりません(民法第760条)。

(婚姻費用の分担)

民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

もし不倫を原因として夫婦が別居することになり、不倫した側が婚姻費用を支払う場合、離婚についての話し合いが長期化したり、離婚裁判にまで発展したりして別居期間が増えれば増えるほど、支払わなければならない婚姻費用の金額も増大することになってしまいます。

特に、不倫された側が離婚を拒否している場合は、別居期間も長期化することが見込まれるため、不倫した側の経済的負担は増すことでしょう。

⑦裁判になり記録が残る

不倫慰謝料を請求されて裁判となった場合、裁判記録は正式な記録として裁判所に残されることになります。

不倫慰謝料請求は民事訴訟に分類されます。そして、民事訴訟事件の裁判の記録は、判決原本であれば50年、和解調書であれば30年、裁判に使った答弁書や準備書面といった書類も5年間保存されることになっています(事件記録等保存規程第4条・別表第一「第一審裁判所で保存する記録及び事件書類の保存期間」)。

そして、裁判所に保存された裁判記録は、原則として誰でも閲覧することが可能です(民事訴訟法第91条1項)。

(訴訟記録の閲覧等)

民事訴訟法第91条1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

実際に閲覧するためには、事件番号と当事者の氏名を特定しなければならないため、赤の他人が裁判記録を覗くことはそうありませんが、仕組みの上ではこうしたリスクがあることも知っておきましょう。

⑧再婚に悪影響

一度不倫によって離婚した場合、その過去が新しいパートナーや再婚相手に知られてしまうことがあります。

周囲の人や再婚相手の家族から「あの人は不倫したことがある」という否定的な印象を持たれやすく、新しい人間関係を築く際に大きな障害となることも少なくありません。

交際相手やその家族が不倫経験を理由に結婚を認めなかったり、不安を感じて交際自体を打ち切ったりするケースもあるでしょう。

⑨親戚や友人との関係の悪化

不倫が明るみに出ると、自身や配偶者の親戚・知人や友人との関係が悪化してしまうおそれもあります。特に、夫婦に共通の友人がいる場合、不倫された側に気を遣って不倫した側と距離を置く人や、不倫を嫌悪して付き合いを避けるようになる人もいるでしょう。

もちろん、不倫をされた当事者ではないからと変わらぬ付き合いをしてくれる人もいますが、親戚や友人との関係が悪化するリスクも見過ごせません。

⑩精神的ストレス

不倫が発覚すると、罪悪感や後悔に加え、社会的信用を失ったことによる孤立感などで精神的ストレスが増大します。これが原因でうつ病や不安障害を発症し、精神科や心療内科への通院が必要になることもあるようです。精神的苦痛が長期化すると、仕事や日常生活に重大な支障をきたす場合もあります。

不倫の末路

以上が、不倫をしてしまった人の代償となります。必ずしも全ての不倫のケースに当てはまるわけではありませんが、さまざまなリスクがあることが分かっていただけたかと思います。

とはいえ、こうした説明だけではあまり具体的なイメージがわかないかもしれません。そこで、実際に不倫した人がどのような末路を迎えたのか、いくつかの事例をご紹介いたします。

不倫してしまったらどうなる?

(1)Aさん(40代・会社員)の場合

Aさんは結婚10年目、小学生の子どもが2人いる会社員です。家庭では「夫」や「父親」としての役割に追われ、自分がひとりの男性として見られていないと感じていました。そんな中、職場の後輩女性とのやりとりがきっかけで、不倫関係が始まりました。

関係はおよそ4年間続きましたが、ある日会社内での噂をきっかけに妻に発覚しました。妻からは離婚を突きつけられ、慰謝料300万円を請求されました。不倫相手にも影響が及び、社内での信頼は失墜。人事異動となり、昇進の見込みも断たれてしまいました。

家庭でも仕事でも信用を失ったAさんは、「ほんの一時の刺激で、人生の土台を失った」と深く後悔しています。現在は妻子と別居状態となり、子どもとも会えない日々が続いています。

(2)Bさん(30代・パート勤務)の場合

Bさんは30代の既婚女性で、子どもがひとりいます。夫との関係は特別良くも悪くもありませんでしたが、仕事の忙しい夫との会話も少なく、家庭の中で孤独感を募らせていました。そんなとき、趣味のサークルで出会った既婚男性から優しくされ、心が傾いていきました。

不倫関係が続く中、軽い気持ちで撮ったツーショット写真をSNSに投稿したことがきっかけで、関係が周囲に知られてしまいました。夫にも発覚し、家庭内は一変。何人かの友人とも疎遠になってしまい、パート先でも気まずくなって自主退職しました。

Bさんは「誰かに大切にされたいという気持ちからだった」と話していますが、現在は家族との関係も冷え込み、精神的な不調から通院を続けています。

不倫は一時的な感情や関係の変化によって始まることが多いですが、その先には思っている以上に重く、悲惨な末路が待っていることがあるのです。

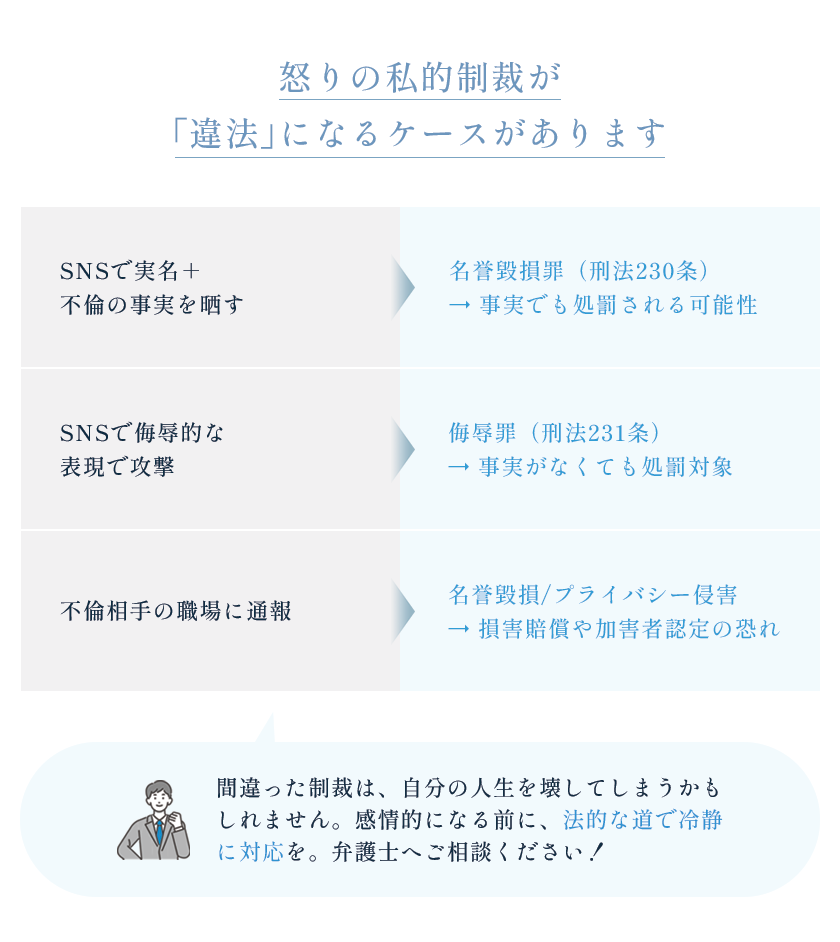

浮気相手への社会的制裁はリスキー

浮気や不倫が発覚したとき、裏切られた側の怒りや悲しみは計り知れません。浮気相手に対して「社会的に制裁を与えてやりたい」と思うのは、ごく自然な感情です。「慰謝料だけじゃ足りない」「社会的に制裁を受けさせたい」といった思いから、相手の名前や勤務先をSNSで晒したり、会社に連絡して不倫の事実を告げたりする人もいます。しかし、こうした私的制裁は、慰めになるどころか、自分自身が法的責任を問われるリスクを大きくはらんでいるのです。

たとえば、SNS上で不倫相手の実名や勤務先を挙げて不倫の事実を拡散する行為は、刑法上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。名誉毀損罪の規定は、刑法第230条1項に次のように定められています。

(名誉毀損)

刑法第230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

ここで重要なのは、「事実であっても」処罰の対象となる点です。つまり、不倫が真実であっても、他人の名誉を毀損するような事実を不特定多数に向けて発信すれば、違法と判断され得ます。

また、SNS上で侮辱的な表現を用いて不倫相手を攻撃した場合には、名誉毀損ではなく、侮辱罪に問われる可能性もあります(刑法第231条)。

(侮辱)

刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

また、SNSではなく、勤務先など限られた相手に暴露した場合でも安心はできません。不倫相手の職場に「御社の社員が不倫しています」と伝える行為も、名誉毀損やプライバシー権の侵害と評価されることがあります。事実であっても業務とは無関係な私的情報であり、本人の同意なく第三者に伝えることは、重大な人権侵害とみなされるのです。実際に、不倫相手の職場に電話をかけたことで慰謝料を支払うよう命じられた例や、勤務先への通報がきっかけで相手が退職に追い込まれた場合に、失職による損害まで含めて賠償責任が認定された例もあります。名誉毀損に加えて、プライバシー侵害、場合によっては業務妨害罪や信用毀損罪にも問われるおそれがあるのです。

こうした制裁行為は、感情としては理解されやすいものであっても、法律の世界では通用しません。「裏切られた自分が正義」という気持ちが強くなるあまり、自らの行為が違法となり、加害者の立場に転じてしまう。そんな逆転現象が現実に起こり得ます。

社会的制裁を加えたいという気持ちが強いときこそ、冷静に、そして法に則った対応を取ることが重要です。慰謝料請求という正式なルートを通じて、不倫相手に法的な責任を負わせることが、もっとも安全で、効果的な「制裁」になり得ます。

配偶者の不倫で悩んだら、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

不倫の代償に関するQ&A

Q1.不倫が発覚した場合、どのような代償を負うことになりますか?

A:不倫は法律上「不貞行為」とされ、離婚や慰謝料請求の原因となります。また、不倫をした側は有責配偶者となるため、自分から離婚請求しても基本的には認められません。家庭や職場、地域社会や交友関係においても信用を失ったり距離を置かれたりと、さまざまなリスクが考えられるのです。

Q2.職場に不倫が知られた場合、仕事面でどのような代償がありますか?

A:職場に不倫が知られた場合、信用の失墜や人間関係の悪化、社内規律違反による懲戒処分や降格など、仕事面でもさまざまな代償が考えられます。特に、不倫が社内不倫の場合は、他の職員を巻き込むトラブルに発展しやすく、組織内での立場を大きく損なうリスクもあります。

Q3.浮気相手が慰謝料請求を無視するので、勤務先に連絡しても問題ありませんか?

A:浮気相手が慰謝料請求に応じないからといって、勤務先に連絡するのは避けるべきです。不倫の事実が真実であっても、勤務先に知らせることは名誉毀損やプライバシーの侵害と判断される可能性があります。特に職場との関係に影響を与えるような伝え方をすると、逆に損害賠償を請求されるリスクもあります。

まとめ

本記事では不倫の代償について弁護士が解説いたしました。

慰謝料を請求されるリスクがあることは一般的にも知られていますが、自分からは離婚請求することができなかったり、揉めて別居になった場合に婚姻費用を支払わなければならず負担が増大してしまったりと、さまざまな代償があります。

そして、それだけではありません。職場での評価や信頼を失い、異動や退職といった事態に発展するケースも少なくないのです。

その時の感情や軽い気持ちでは済まされない末路があることも、十分にご理解いただけたかと思います。

不倫をしてしまった人も、配偶者に不倫をされた人も、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。