養育費の強制執行|養育費の差し押さえを解説!メリットはある?手続きの流れは?

離婚後、養育費の支払いが滞ってしまうと、日々の生活費や子どもの教育資金に支障が出てしまう恐れがあります。そういった場合に、養育費を受け取る方法として考えられるのが「強制執行」です。

強制執行とは、裁判所の手続きを通じて相手の財産や給与を差し押さえ、未払いの養育費を回収する方法のことをいいます。

相手が支払いに応じない場合でも、この制度を活用すれば、支払いが滞っている養育費を取り戻せる可能性があります。ただし、強制執行の手続きを進めるにあたっては、差し押さえの対象となる財産の範囲などに制限があるため、手続きの内容や流れについて正しく把握しておく必要があります。

一方で、養育費の強制執行を受ける側にとっては、財産や給与が差し押さえられることで、生活に大きな影響が及ぶ場合もあります。養育費を支払う義務がある場合は、養育費の支払いを怠ったことで強制執行されることにより、どのようなデメリットが生じるのかを知っておくことが重要です。

そこで本記事では、養育費の強制執行を行う際に押さえておきたい基本的な流れから、具体的な差し押さえの範囲・方法、必要書類の準備などについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。強制執行を検討している人だけでなく、強制執行される可能性のある立場の人にとっても参考となるポイントをご説明しておりますので、ぜひ最後までご一読いただければと思います。

目次

養育費の強制執行

養育費の未払いがあったら

離婚後に取り決めた養育費が支払われない状態が続くと、子どもの生活費や教育費に大きな影響を及ぼす可能性があります。話し合いで解決できることが理想ではありますが、相手が支払いに応じてくれなかったり、そもそも連絡が取れなかったりと、思うように合意に至らない場合も少なくありません。

このような場合には、裁判所の手続きである「強制執行」によって、未払いの養育費を確保することが可能です。

そもそも、養育費とは子どもの権利であり、親にとっては義務であるとされています(民法第766条1項、民法第877条1項)。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(扶養義務者)

民法第877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

上記の通り、親子という直系血族の関係な扶養義務があると定められており(民法第877条1項)、夫婦は離婚する際に「子の監護に要する費用(養育費)」について、子の利益を最優先して取り決めなければならないことが法律で決められているのです(民法第766条1項)。

そのため、離婚時には養育費の支払いについても取り決められることがあるのですが、離婚協議書や公正証書に明記した場合であっても、支払いが行われないことが珍しくないのです。

こうしたときに、養育費の支払い義務の履行を確保する手段として、強制執行があります。

強制執行とは、裁判所を介して相手方の財産や給与を強制的に差し押さえ、法律で認められた支払い義務を履行させる制度です。具体的には、相手の財産や給与を差し押さえることで、未払いとなっている養育費を強制的に徴収します。

この強制執行の手続きを利用するためには、公正証書や調停調書などの「債務名義」が必要です。債務名義とは、相手に対して請求できる金銭などの債務(義務)の存在や内容を、公的な文書や手続によって公式に認めたものを指します。債務名義を取得しておくと、養育費の未払いといった金銭面のトラブルが生じた際に、裁判所が「支払い義務が本当に存在している」と判断できるため、財産の強制的な取り立てが正当化され、強制執行が可能になるのです。

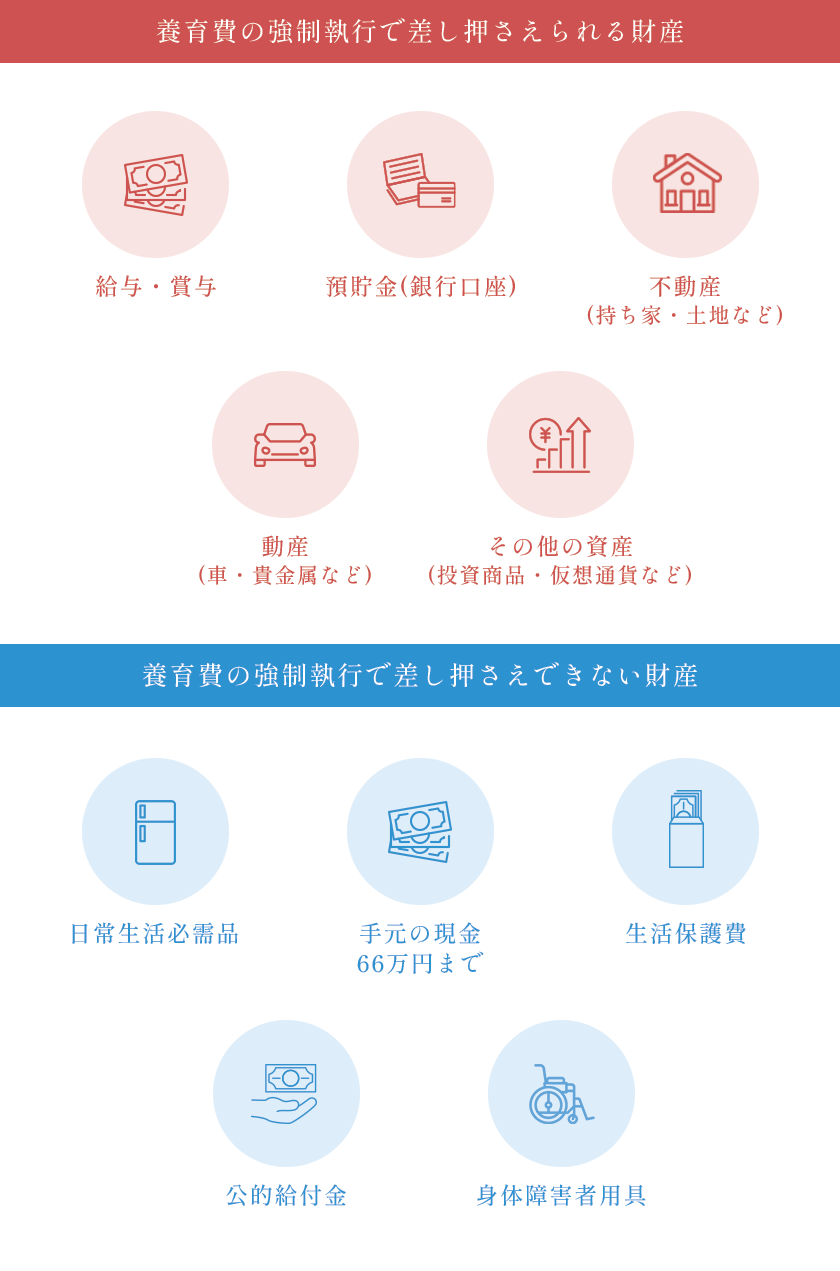

養育費の強制執行で差し押さえられる財産

給与・賞与

養育費のように扶養義務に基づく債権は、一般的な債権よりも広い範囲で給与を差し押さえることが認められています。具体的には手取り額(税金や社会保険料を控除した後)の2分の1まで差し押さえが可能です。また、収入が月66万円を超えるような高収入の場合は、33万円を残してそれ以外を差し押さえられる仕組みとなっています。

預貯金(銀行口座)

相手名義の口座が分かっていれば、残高から未払い養育費相当額を直接差し押さえることができます。ただし、口座に十分な残高がないと回収が難しいため、タイミングによっては想定よりも少ない額しか取り戻せないことがあります。

不動産(持ち家・土地など)

相手が所有する不動産を裁判所に申し立て、競売にかけて売却代金を回収することも可能です。ただし、競売には時間と費用がかかり、ローン残債がある場合には十分な配当が得られないこともあります。

動産(車・貴金属など)

車両や貴金属、高級時計など価値のある動産も差し押さえの対象になります。もっとも、車にローンの所有権留保が付いている場合は差し押さえができません。また、動産差し押さえの実務では、実際に高額で売却できる品物が見つからないケースも多いため、回収見込みを慎重に検討する必要があります。

その他の資産(投資商品・仮想通貨など)

株式や投資信託は、証券会社を相手に差し押さえを申し立てれば回収できる可能性があります。仮想通貨も取引所に口座があれば同様ですが、ウォレットに秘密鍵を保管している場合などは、技術的に差し押さえが難しい場合があります。

差し押さえできない財産

一方で、衣服や寝具、台所用品、冷蔵庫などの日常生活に欠かせないものについては、養育費の強制執行で差し押さえの対象にすることはできません。手元の現金についても66万円までは差し押さえが禁止されています。

受給者の最低限の生活を確保するための制度上の給付金である生活保護費は、法律によって差し押さえが厳しく禁止されており、口座に振り込まれたあとであっても、生活保護費と判別できれば差し押さえが解除される可能性があります。

また、老後の生活を支える年金や失業保険、障害年金などの公的給付金も、原則として差し押さえの対象にはなりません。

さらに、仕事に不可欠な道具や、車いす・義手といった身体障害者用具についても、強制執行の範囲外とされています。

特別費用も強制執行できる?

ところで、養育費の用途としては、子どもの生活費と教育にかかる一般的な費用に充てられます。この一般的な範囲を超えた、一時的に発生する大きな出費のことを「特別費用」といいます。たとえば、私立の学校の授業料や、長期の入院・手術費用、留学費用などが特別費用に当たります。こうした特別費用に関しても、通常の養育費と同様に、その分を強制執行することはできるのでしょうか。

通常の養育費は、子どもの衣食住にかかる費用や、一般的な教育費を想定して算出されるのが原則ですが、私立の学校の授業料や長期入院に伴う医療費などの特別費用は、その範囲を超えて多額になる可能性があります。したがって、特別費用を別途支払ってもらうには、あらかじめ相手との話し合いを行い、具体的な金額や支払い方法を明確に取り決めておくことが必要です。

もしも特別費用について取り決めがなく、後々になって相手方と争いが生じた場合、まずは当事者間の協議や調停、審判などを通じて負担割合や支払額を確定する必要があります。特別費用に関して裁判所の審判や和解、または公正証書による取り決めが成立し、そこに「相手方が支払うべき金額」が記載されれば、それが債務名義となります。

強制執行の手続きを進めるには、こうした債務名義の存在が不可欠です。つまり、特別費用も正式な形で金額や支払い義務が確定していれば、通常の養育費と同様に強制執行によって差し押さえを行うことが可能となります。

養育費を差し押さえる手続きの流れ

それでは、具体的な養育費の強制執行の手続きについて見ていきましょう。

養育費の強制執行の流れ

①債務名義の取得

養育費を強制執行によって回収するためには、まず「債務名義」を用意しなければなりません。債務名義とは、相手方に支払い義務があることを公的に証明する文書のことで、確定判決や和解調書、公正証書(強制執行認諾文言付き)が代表例です。もし、離婚時に協議で決めただけで公正証書などを作っていない場合には、支払い義務を法的に確定させるために、改めて調停・審判や公正証書の作成を行う必要があります。

②相手方の財産の把握

債務名義を取得しても、相手方の財産がどこにどの程度あるかが分からなければ、実際の回収は困難になります。たとえば、給与を差し押さえるなら相手方の勤務先、預金を差し押さえるなら銀行口座の情報が必要です。こうした情報は、可能であれば離婚時に協議する段階である程度確認しておくと良いでしょう。調停や審判の場などで、勤務先や使用している金融機関について話題に上がる場合もあります。

弁護士に相談して、財産調査をしてもらうことも検討しましょう。

③強制執行の申し立て

相手方の財産を特定できたら、地方裁判所に「強制執行」の申し立てを行います。具体的には、債務名義となる書類、差し押さえる財産の情報、未払い養育費の金額などを記載した書類を提出することになります。提出先は、相手方の住所地を管轄する地方裁判所が一般的です。給与差し押さえの場合は「債権差押命令申立書」、預貯金などの場合は「債権差押命令申立書」または「不動産強制競売申立書」など、対象となる財産に応じた書類を準備します。

④債権差押命令の発令

強制執行の申し立て内容が審査され、要件を満たしていると、裁判所から「債権差押命令」が発令されます。給与を差し押さえるケースであれば、相手方の勤務先が第三債務者として差押命令書を受け取り、その時点から相手の給与の一部が直接差し押さえられます。預貯金の場合は、銀行や証券会社などの金融機関に差押命令書が送達され、該当口座の残高の払い戻しを禁止します。不動産の差し押さえでは、競売開始決定の通知がなされ、不動産に差押登記が行われて自由に売買できなくなる仕組みです。

⑤取り立て

債権差押命令が発令されたあとは、実際に差し押さえが執行され、給与差押えであれば勤務先が差し押さえ分を天引きして、債権者(養育費を受け取る側)に渡す流れになります。預貯金の場合は、口座にある残高が一度供託され、手続きが完了すると債権者に支払われます。不動産であれば、競売によって売却された代金の中から養育費相当額が配当されることになります。

いずれにしても、強制執行の対象となる財産の種別や額によって取り立てが完了するまでの期間や手続きの複雑さは異なります。相手方によっては、財産を隠匿したり勤務先を変えたりして支払いを回避しようとすることもありますので、早い段階から弁護士に相談し、継続的に状況を確認しながら進めることが望ましいでしょう。

養育費の強制執行の必要書類と費用

養育費の強制執行の申し立てには、一般的に以下の書類が必要となります。

| 書類 | 書類の概要 |

| 差押命令申立書 | 強制執行による差押えを裁判所に申し立てるための書類です。相手の支払い義務や未払い養育費の金額、差し押さえる財産の内容などを記載します。 |

| 当事者目録 | 申立人(養育費を受け取る側)と債務者(支払うべき側)、第三債務者(銀行など)の基本情報を一覧にまとめたものです。氏名や住所などを整理し、誰が誰に差押えを求めているかを明確にします。 |

| 請求債権目録 | どの期間の養育費がいくら未払いになっているのかなど、債権の内容を一覧化するための書類です。具体的な金額や請求の根拠を整理して提示します。 |

| 差押債権目録 | 差し押さえる相手の財産に関する情報をまとめる書類です。たとえば、給与差押えなら勤務先の情報、預金差押えなら口座の支店名や口座番号などを記載し、どの財産を差し押さえるかを明確にします。 |

| 債務名義 | 相手に養育費の支払い義務があることを公的に証明した文書で、強制執行の根拠となります。公正証書(強制執行認諾文言付き)や確定判決、調停調書、和解調書などが該当します。 |

| 執行文 | 債務名義が判決、和解調書、公正証書の場合に必要です。裁判所書記官が発行し、「この書面をもとに差押えなどの強制執行が可能である」という旨を証明する役割を果たします。 |

| 送達証明書 | 債務名義(判決正本や和解調書など)が相手に正式に届いていることを証明する書面です。相手方にきちんと送達されていることを示すことで、強制執行の手続が進められるようになります。 |

| 確定証明書 | 債務名義が審判書の場合に必要です。 |

| 資格証明書 | 会社・法人が債務者または債権者として登場する際に提出する登記事項証明書などの書類です。法人の代表者や本店所在地を公的に証明し、申立書の記載内容と一致しているかを確認します。 |

| 住民票・戸籍謄本 | 当事者の住所・氏名を明らかにします。 |

そして、強制執行の申し立てには一般的に以下の費用がかかります。

- 収入印紙(債権者1人・債務者1人・債務名義1通の場合は4,000円です。)

- 郵便切手(第三債務者が1名の場合は3,000円程度ですが、裁判所によって異なります。)

- 予納金(不動産の競売や動産執行の場合、執行手続きのための予納金を裁判所に納付します。)

相手の勤務先がわからない場合は?

養育費の強制執行を行うためには、通常、相手の財産や勤務先などを特定する必要があります。しかし、離婚後に相手方との連絡が途絶えてしまったり、職場を転々と変えていたりすると、どこで働いているかを知ることは容易ではありません。

従来は裁判所の「財産開示手続」を利用する方法がありましたが、相手方の協力が得られなければ実効性に乏しい、という問題点がありました。

この問題点に対応すべく、2020年に民事執行法の改正があり、「第三者からの情報取得手続」が新しく導入されました(民事執行法第204条~第211条)。

この制度では、市区町村や年金事務所、金融機関などの外部機関から、債務者(養育費を支払う義務がある人)の勤務先や預金口座などに関する情報を取得することが認められています。たとえば勤務先が不明な場合でも、市区町村や年金事務所を通じて相手の給与や社会保険料の情報を照会し、そこで得られた情報をもとに給与差し押さえを進めることができるようになったのです。

また、財産開示手続についても、相手方が裁判所からの呼出しに応じなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合の罰則が強化されました。相手方が裁判所からの呼出しに応じなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになったのです(民事執行法第213条1項)。

こうした法改正により、従来は債務者本人の協力がなければ難しかった財産調査のハードルが下がり、相手の勤務先がわからない場合でも、養育費を取り立てられる可能性が一段と高まっています。

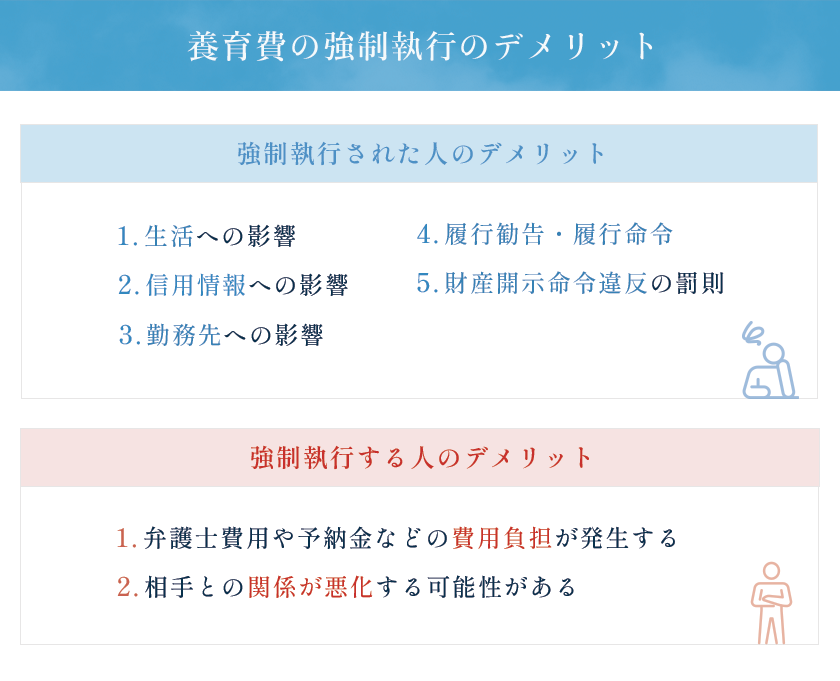

養育費の強制執行のデメリット

養育費を回収するために強制執行という手段を用いることは、法的には有効な方法ですが、さまざまなデメリットも伴います。強制執行を受ける側・行う側の双方にとって、どのような影響やリスクがあるのかを把握し、事前に十分な検討を行うことが大切です。

強制執行された人のデメリット

生活への影響

強制執行によって給与や預貯金を差し押さえられると、生活費が不足したり、必要な資金を自由に使えなくなったりする恐れがあります。一度の差し押さえだけでなく、滞納している養育費を完済するまで継続して差し押さえが行われる場合もあるため、家計に大きな負担がかかる可能性が高まります。特に、急な病気や予期せぬ出費が重なると、日常生活に深刻な支障が出ることも考えられます。

信用情報への影響

債務を長期間滞納している事実がある場合、金融機関やクレジット会社などが信用力を疑い、ローンやクレジットカードの申請が通らないリスクが生じます。養育費は民法上の扶養義務に基づく特殊な債権ですが、支払い滞納の事実が周囲に知られると、信用情報に悪影響を与える可能性があります。結果として、将来の住宅ローンや車のローンなどを組むときに不利になる懸念があります。

勤務先への影響

給与差し押さえが行われると、勤務先に対して裁判所から手続に関する通知が送られ、会社側が当人の給料から決められた金額を差し引くよう指示されます。給与から強制的に天引きされるという事実を会社に知られることで、職場での立場が悪化したり、昇進・昇給において不利に扱われたりすることを不安視する人も少なくありません。会社によっては、滞納や差し押さえを問題視する就業規則が存在する場合もあるため、社内評価に悪影響を及ぼす懸念があります。

履行勧告・履行命令

強制執行は最終手段としての位置づけが強い手続ですが、その前段階として家庭裁判所による履行勧告や履行命令が発令されることがあります。履行勧告は任意の支払いを促すもので、履行命令はより強い効力をもって支払いを命じるものです。いずれにしても、裁判所の介入があった時点で社会的信用に傷がつくと考える人は多く、精神的なストレスや周囲の目を気にする負担が生じる点がデメリットとなります。

財産開示命令違反の罰則

改正民事執行法によって、財産開示手続を無視したり虚偽の陳述をしたりした場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。懲役や罰金はいずれも刑事罰に当たるため、前科がつくリスクが生じます。こうした罰則の強化によって、財産開示手続を拒めば済むという考え方が通用しなくなり、より大きな法的・社会的制裁を受ける恐れがあることは大きなデメリットです。

強制執行に対する異議申し立ては現実的ではない

養育費の強制執行を受けた側は、強制執行を止めるため、請求異議(民事執行法第35条1項)を申し立てることも可能です。ですが、これはあまり現実的ではありません。

強制執行を行うには、通常、公正証書や確定判決などの債務名義が必要となります。すでに裁判所や公証人役場によって支払い義務が確定している、正当な請求権の行使なのです。正当な権利を行使しているだけなのですから、異議が認められる可能性は低いと思われます。

実際のところ、滞納した養育費を支払わないまま強制執行を免れる方法はほぼないといえ、異議申し立てを検討するよりも、遅れた養育費を速やかに支払う方が、結果的には負担を軽減できるでしょう。

強制執行する人のデメリット

弁護士費用や予納金などの費用負担が発生する

養育費の強制執行を申し立てる際には、裁判所に申立手数料を納める必要があります。給与や預貯金の差し押さえ程度であれば比較的安い費用負担で済む場合もありますが、不動産差し押さえを行う場合には競売手続きに入るため、数十万円単位の予納金が必要になることがあります。さらに、手続きをスムーズに進めるために弁護士を依頼する場合は、着手金や成功報酬など追加の費用が発生するため、経済的な負担は軽視できません。

相手との関係が悪化する可能性がある

強制執行は法的な手段として正当な方法ではありますが、相手の財産や給与を無理やり差し押さえることで、感情的な対立が深まるリスクがあります。子どもがいる場合、養育費の問題だけでなく、面会交流などの子どもの環境にも影響が及ぶことがあるため、関係修復がより困難になるかもしれません。法的措置を取られることで相手のプライドが傷つき、感情的な反発を招くこともあるため、最終的な手段としての位置づけを十分に理解する必要があります。

養育費の差し押さえで失敗しないために

養育費を差し押さえて確実に回収するには、手続きや準備の段階でいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

まずは、債務名義(公正証書や確定判決など)を取得して、法律上の支払い義務を明確にしておきましょう。これがないと、いざ強制執行を申し立てても、裁判所が差し押さえを認めてくれません。相手との間で公正証書を作成していない場合や、離婚時の協議書しかない場合には、改めて調停や審判を利用して、支払い義務を公的に確定させることが重要です。

次に、相手の財産情報を的確に把握しておくことが欠かせません。給与差し押さえであれば相手の勤務先、預金差し押さえなら金融機関の口座情報が必要となります。離婚時や支払いが滞りはじめた段階で、相手の職場や銀行口座をある程度確認しておけば、差し押さえの手続きが格段にスムーズになります。もし相手の勤務先や財産の所在がわからない場合には、改正民事執行法によって導入された「第三者からの情報取得手続」を活用することで、市区町村や年金事務所、金融機関などから情報を得られる可能性があります。

また、養育費の差し押さえは申立手数料や郵便切手代など、ある程度の出費を伴います。不動産を差し押さえるときは競売の予納金が高額になることもあるので、予算をしっかり確認しておきましょう。

弁護士に依頼する場合は着手金や成功報酬がかかりますが、専門家のサポートを受けることで失敗のリスクを大幅に減らせる利点があります。

そして、相手との関係をいっそう悪化させないためにも、強制執行はあくまで「最終手段」という位置づけを忘れないことが大切です。やむを得ず差し押さえに踏み切る場合も、内容証明郵便で支払いを促すなど、事前に話し合いや合意を試みた経緯を残しておけば、後々のトラブルを最小限に抑えられるでしょう。

養育費の強制執行に関するQ&A

Q1.養育費の強制執行とはどういうことをする手続きですか?

A:裁判所を通じて相手の財産や給与を差し押さえ、未払いの養育費を強制的に取り立てる手続きです。具体的には、公正証書や確定判決などの「債務名義」をもとに、裁判所が相手の勤務先や銀行口座に対して差押命令を発令し、そこから養育費を回収します。任意に支払ってもらえない場合の最終手段といえます。

Q2.養育費の強制執行をされた側にデメリットはありますか?

A:養育費の強制執行によって給与や預貯金が差し押さえられると、手取り収入が減って生活に支障が生じる可能性があります。給与の場合は勤務先を通じて支払いを差し引かれるため、会社に滞納の事実を知られてしまうことにもなり、職場環境や信用に悪影響が及ぶ懸念があります。

Q3.養育費の強制執行をする側にデメリットはありますか?

A:強制執行を申し立てる際に、申立手数料(4,000円程度)や郵便代などの費用がかかり、不動産差し押さえなどではさらに高額な予納金が必要になることがあります。弁護士を依頼すれば、その費用も別途発生します。また、相手の財産を差し押さえることで感情的なしこりが残り、対立が深まる可能性がある点もデメリットの一つです。子どもを介して連絡を取る機会がある場合には、今後のコミュニケーションに悪影響が及ぶことも考えられます。

まとめ

本記事では、養育費の強制執行について弁護士が解説させていただきました。

強制執行は、相手が養育費の支払いを拒んだり滞納したりした際に、裁判所の手続きを通じて相手の財産や給与を差し押さえ、未払い分を回収する手続きです。確定判決や公正証書などの債務名義があれば、相手の勤務先や預貯金口座を特定することで、給与や口座残高を差し押さえることが可能になります。

強制執行は法的には有効な手段ですが、実行に移す前に手続きの流れや費用、デメリットなどを十分に把握し、必要に応じて専門家に相談することも重要です。

養育費の回収や手続きに関して、疑問や悩みがある場合は、当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。