重婚罪|重婚がバレると日本では犯罪になる?なぜ重婚禁止なの?

既婚者が配偶者以外の異性とも結婚することを「重婚」といいます。日本では結婚の際、婚姻届を提出して戸籍に結婚していることが記載されるため、基本的には重婚の状態になることはありません。そのため、どこかフィクションの世界の話か、遠い外国での話だと思っている人も多いのではないでしょうか。

ですが、実は思わぬ形で重婚の状態になってしまうこともあるのです。

たとえば、離婚が正式に成立していないのに再婚の手続きをしてしまったり、海外での婚姻歴が正確に把握されていなかったりすると、知らずに重婚状態に陥る可能性があります。

重婚状態になると、法律上どのような問題が生じるのでしょうか。

そこでこの記事では、重婚が発覚した場合に問われる可能性のある刑事罰「重婚罪」について、その概要や罰則、具体的な事例などを弁護士が解説させていただきます。

また、刑法だけでなく、民法上の想定し得る問題やリスクについても、あわせてご説明いたします。

目次

重婚罪

重婚という言葉を聞いて、多くの人は現実の話というよりも特別な事件やドラマの中の出来事という印象を持つかもしれません。実際、日本では戸籍制度によって厳格に管理されていますので、重婚罪がニュースになることはほとんどなく、現実的な問題というよりは、フィクションの中の出来事、といった印象の人が多いでしょう。実際、重婚をテーマにしたドラマや漫画などは、昔から一定の人気があるようです。

重婚は現代の日本では制度上想定されていない極めて例外的な状況でしか発生しないものですが、それでもなお刑法上の処罰対象として残されているのには、それなりの理由があります。このコラムでは、そうした重婚罪について、弁護士が詳しく解説していきたいと思います。

それでは、まずは重婚罪について見ていく前に、重婚について確認しておきましょう。

日本・海外における重婚

「重婚(じゅうこん)」とは、すでに法的な婚姻関係にある人が、離婚しないまま別の相手とさらに結婚することです。簡単にいえば、1人の男性が複数の法律上の妻を持つこと、あるいは1人の妻が複数の法律上の夫を持つことを意味します。「一夫多妻制」という言葉でご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日本における重婚の実態と法律

日本をはじめ多くの国では、結婚は「一夫一婦制」が原則とされており、法律上は一度に一人としか結婚できないルールになっています。たとえば、日本では民法732条に「配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできない」と明記されています。

(重婚の禁止)

民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

ですから、婚姻関係が続いているうちに別の相手と結婚すれば、それは重婚にあたり、法律違反となるわけです。

なお、日本においては婚姻届を提出することによって、婚姻日と配偶者氏名が戸籍に記載されることになります。婚姻届の提出時に戸籍の記載を確認するため、1人目との婚姻についての記載があり離婚歴がなければ、配偶者がいるため役所は2人目についての婚姻届を受理しません。ですので、基本的には日本では重婚が成立することはないのです。

ところで、現代の日本では「重婚は法律違反である」「道徳的にも許されないものだ」という感覚が強くありますが、これは近代の法制度が定着して以降に形成された価値観です。戦前までの日本では、民間の慣習や家制度の影響もあり、法律婚とは別に妾を持つことが社会的に容認されていました。特に明治期以前の武士階級や資産家層では、正妻のほかに側室を迎えることが珍しくなく、形式上は一夫一婦であっても、実質的には一夫多妻的な家族構成が存在していました。

日本で法制度として重婚を明確に禁止したのは、1882年(明治15年)に施行された旧刑法が最初です(旧刑法第354条)。

旧刑法第354条 配偶者アル者重ネテ婚姻ヲ爲シタル時ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

そして、1898年(明治31年)に施行された旧民法においても重婚の禁止が規定されました(旧民法第766条)。

旧民法第766条 配偶者アル者ハ重ネテ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

現在の民法の規定は「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。(民法第732条)」なので、明治時代からほぼそのままの規定であることが分かります。

こうして日本においては、戦後の新民法と戸籍制度の整備によって現在の一夫一婦制が確立されることとなったのです。

一方で、海外には重婚が認められている以下のような国もあります。

海外における重婚の実態

海外においては、宗教や文化的な背景によって、一夫多妻制が認められている国があります。

一夫多妻制とは文字通り、1人の夫が複数の女性と婚姻関係になることです。一般的な「重婚」の概念とは異なり、一夫多妻制の場合は「配偶者を複数持つことができるのは男性に限られている」という点が特徴です。

たとえば、中東やアフリカの一部では、イスラム教の教えに基づいて、一夫多妻制が認められています。イスラム法(シャリーア法)では、男性が最大4人まで妻を持つことが許されており、各国の法律にもその考えが取り入れられているのです。具体的には、サウジアラビアやナイジェリア、ドバイ、カタールなどのさまざまな国で、多少の違いはあれど、一夫多妻が認められています。

また、アフリカの一部や東南アジアの少数民族の間では、伝統的な風習として重婚が受け入れられていることもあります。こうした地域では、たとえ国の法律が一夫一婦制を採用していても、慣習的には重婚が黙認されている場合もあるのです。こうした国や地域では、結婚の形も価値観も多様であり、日本の法制度に基づいた価値観とはまったく異なる家族のあり方となっています。

ただし、「妻を平等に扱うこと」という条件があり、現実にはすべての男性が複数の妻を持つわけではありません。経済的な負担も大きいため、多くの人は実際には一人の妻しか持っていないと言われています。

国際結婚と重婚

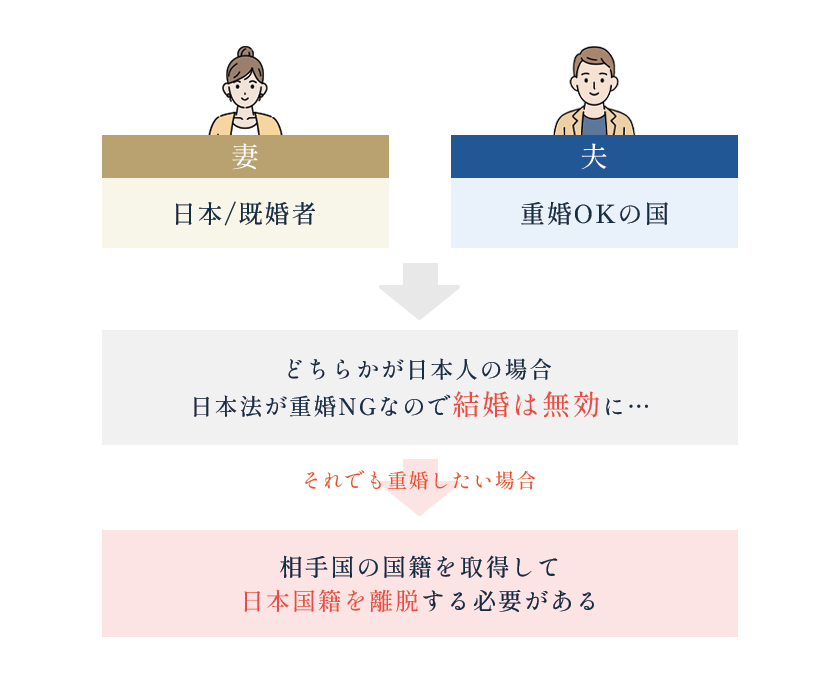

さて、国によってこのような制度の違いがある中で、重婚を認めている国の国民と、日本人が結婚する場合には、法律上どのような問題が生じるのでしょうか。

国際結婚については、法の適用に関する通則法により、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」ことと定められています(法の適用に関する通則法第24条1項)。つまり、日本人とイギリス人が日本で結婚する場合には日本の民法に従うことになりますし、イギリスで結婚する場合にはイギリスの法律に従うことになるわけです。

そうであれば、重婚の認められる国で結婚すれば、その国の法律が適用されるので重婚が認められる、と思うかもしれません。

ですが、重婚に関しては例外的に、「双方的要件」とされています。双方的要件とは、簡単にいえば「当事者それぞれの国の法律でOKとなっている場合に認められる」という意味で、この場合は「夫と妻それぞれが、重婚を認める国の人間であれば重婚が認められる」ということになります。

仮に日本人が重婚の認められている国の人と、相手の国の方式に従って婚姻を結んだとしても、日本の法律に照らした場合、日本は重婚禁止ですから無効な婚姻として扱われることになります。もし重婚したい場合は、相手の国の国籍を取得する必要があるのです。

重婚罪とは

続いて、重婚罪について見ていきたいと思います。

日本の刑法第184条は、すでに配偶者がいる者が、別の相手と重ねて婚姻をした場合に成立する「重婚罪」を規定しています。

(重婚)

刑法第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

拘禁(こうきん)刑とは、懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰です。これまでは、刑務作業の義務のある懲役刑と、刑務作業は義務ではなく任意の禁固刑とで分かれていましたが、2025年6月1日から懲役刑と禁固刑が「拘禁刑」に一本化され、刑務作業の有無は受刑者ごとに決定されることとなりました。

ですので、重婚をした人は最大で2年間、刑事施設に収容されることになるのです。また、その相手方(2人目の婚姻相手)も、相手に配偶者がいることを知りながら婚姻した場合には、同様に処罰の対象とされます。

なお、重婚罪にも「時効」があります。刑法の場合は「公訴時効」といい、時効が完成すると免訴の判決を言い渡さなければならない、と決められています(刑事訴訟法第337条4号)。

刑事訴訟法第337条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。

一 確定判決を経たとき。

二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。

三 大赦があつたとき。

四 時効が完成したとき。

重婚罪はその罰則が「2年以下の拘禁刑」となっていますので、刑事訴訟法第250条2項6号の「長期5年未満の拘禁刑」に該当しますから、3年の公訴時効となります。

刑事訴訟法第250条2項 時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

したがって重婚罪については、3年の公訴時効が完成すると、有罪か無罪かなどの審理や判断を行わず、刑事裁判を打ち切ることになるのです。

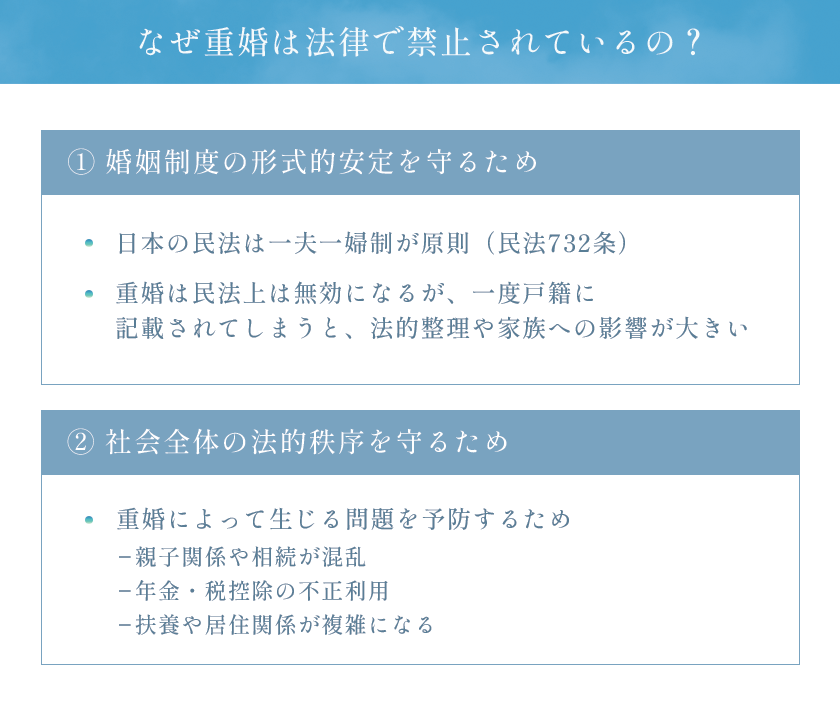

なぜ?重婚禁止の理由

身柄が2年間も拘束されるのですから、重婚罪は決して軽くはない犯罪であるということです。それでは、なぜ重婚は禁止されているのでしょうか。

重婚罪が制定されている理由は、大きく分けて2つあります。

ひとつは、婚姻制度そのものの形式的安定性を守ること。もうひとつは、戸籍や親子関係、相続など、社会全体の法的秩序を守るためです。

まず、前述した通り、日本の民法は一夫一婦制を原則としています(民法第732条)。この規定に違反して成立した婚姻(つまり重婚)は、民法上では「無効」として扱われます。

ただし、民法上の無効という制度は、基本的に事後的な処理です。すでに婚姻届が受理され、戸籍に記載されてしまったあとで、その違法な婚姻が無効であることを争うとなると、法的整理や権利関係の回復にさまざまな負担が生じることになってしまいます。また、相手方やその家族、子どもなど、周囲の人々にも不安定な法的影響を与えることになりかねません。

このような状況を未然に防ぐため、刑法は重婚を「形式的に成立しただけでも処罰対象」とすることで、制度の秩序を守る抑止力として機能しているのです。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

- 配偶者の同意を得ず、離婚届を偽造して提出したうえで、別の相手と婚姻届を出す

- 海外で重婚が認められている国で結婚したあと、日本で別の相手と婚姻届を提出する

- 相手が既婚者であると知りながら婚姻届を提出し、戸籍実務の隙を突いて重婚状態を作り出す

これらのケースでは、制度の抜け道を利用した違法な婚姻関係が生じてしまいます。形式上は婚姻が成立していても、実質的には民法の原則を踏みにじっており、戸籍制度や家族法の秩序に混乱をもたらすおそれがあるのです。刑法は、このような行為に対し、重婚罪という形であらかじめ刑罰を設けておくことで、制度全体への信頼を維持する役割を果たしているといえます。

また、重婚が制度的に許容されてしまうと、次のような問題が生じることも想定されます。

- 子どもの親子関係や嫡出性が不明確になり、養育や相続に関する争いが起きやすくなる

- 遺族年金や配偶者控除など、婚姻に関連する公的給付や税制度の適用が不正に重複される

- 複数の配偶者間で扶養義務や居住関係などをめぐる法的整理が困難になる

重婚罪の存在は、こうした影響を未然に防ぎ、婚姻制度を健全に維持するための制度的装置として機能しているのです。

なお、重婚罪の構成要件はあくまで「重ねて婚姻をした」という形式要件であり、実際の生活実態や道義的な非難の程度は本質的には問われません。したがって、長年配偶者以外の異性と同居していたとしても、それが法律上の婚姻関係として成立していなければ、重婚罪には該当しません。

一方で、戸籍上、前婚が有効に残っているにもかかわらず、新たな婚姻届が受理されれば、その時点で形式的には重婚罪が成立することになります。

既婚者だと知らなかった場合も重婚罪になる?

さて、結婚相手がすでに他の人と婚姻関係にあった場合、その事実を知らずに結婚してしまった人については、重婚罪として処罰されません。

刑法第184条は「その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」と定めているため、これを読んだ限りだと、既婚者だと知っているか知っていなかったかに限らず重婚罪として処罰されてしまうように思えます。

ですが、重婚罪が成立するかについては、「相手方がその婚姻が重婚になることを認識していたか」という「故意」が必要であると考えられています。婚姻相手が既婚者であると知らなかった場合は、自身との婚姻が重婚になるという認識も当然ないわけですから、故意がないと判断されるため、重婚罪とはなりません。

たとえば、相手が独身であると伝えていた場合や、独身であることを証明する書類を提示されていた場合、または戸籍上の婚姻関係が抹消されているように見えた場合などには、通常、結婚相手を既婚者であると疑うような理由はありませんから、重婚の故意が認められないと判断されます。

重婚がバレるとどうなる?【事例解説】

本記事でお伝えしました通り、日本では戸籍制度によって、実際に重婚が成立するケースはほとんどありません。それでも、過去には重婚罪の成立が争われた事例が存在します。

以下に、その中でも代表的な事例を解説させていただきます。

重婚罪の成立が認められた事例(名古屋高等裁判所昭和36年11月8日判決)

【事案の概要】

この裁判例は、すでに法的に婚姻関係にあった被告人が、別の女性と新たに婚姻を成立させたことにより、刑法第184条に定められた重婚罪で起訴された事案です。

被告人である夫は、前妻との間で離婚の合意をしていなかったにもかかわらず、前妻名義の離婚届を偽造し、市役所に提出しました。役所はその離婚届を真正なものと誤信して受理したため、戸籍上では前妻との離婚が成立した形となりました。

その後、被告人は妻とは別の女性と婚姻届を提出して再婚しました。

日本では、離婚が成立するためには、離婚届の提出という形式上の要件に加え、「夫婦双方の離婚意思」が必要とされています。

そのため、妻の合意を欠いた前婚の離婚は法律上無効であり、離婚が成立していない以上再婚は重婚に当たるとして、重婚や有印私文書偽造(刑法第159条)などの罪で起訴された事例です。

【裁判所の判断】

裁判所は、本件において被告人が行った後婚が、前婚の有効期間中に成立したものであると認定し、刑法第184条に規定される重婚罪が成立すると判断しました。

被告人は、形式上は離婚届を提出し、戸籍上は離婚が成立しているように見える状態を作り出していましたが、当該離婚届は前妻の同意なく偽造されたものであり、前妻との間に離婚の意思の合致がなかった以上、偽造された離婚届による協議離婚は法的に無効であるとされました。

裁判所は、民法上の離婚には、離婚届の受理という形式的要件だけでなく、夫婦双方の真意による離婚の意思が必要であることを確認した上で、本件のように一方の当事者が他方の同意なしに離婚届を偽造・提出した場合には、たとえ役所がこれを受理して戸籍上離婚が成立したかのように見えていても、前婚は法律上有効に存続しており、別の女性と婚姻届を提出して再婚した行為は、法的に重婚に該当する、と判断しました。

有効な婚姻が継続している間に、さらに別の相手と新たな婚姻関係を成立させれば、結果として、法律上ふたつの婚姻関係が重なって存在することになり、そのような状態は、法律が原則として認めている「一夫一婦制」の婚姻制度の枠組みを根本から損なうものであり、制度そのものが壊されることになる、という旨を判示しています。

重婚罪に関するQ&A

Q1.なぜ日本では重婚が禁止されているのですか?

A:日本では、民法で一夫一婦制が原則とされており、配偶者のある者が別の人と婚姻することは法律上認められていません。このルールは、家族制度の安定や、親子関係・相続・戸籍などに関する法的秩序を守るために重要な役割を果たしています。

たとえば、複数の配偶者が同時に存在すると、子の法律上の地位が不安定になったり、相続をめぐる争いが複雑になったりするおそれがあります。そのため、日本では重婚を単なる道徳の問題としてではなく、社会全体の法的秩序を守るための制度上の問題ととらえ、刑法でも重婚罪として処罰の対象としているのです。

Q2.重婚罪の成立には、前婚と後婚が戸籍に両方記載されている必要がありますか?

A:いいえ、重婚罪が成立するかどうかは、戸籍に前婚と後婚の両方が記載されているかどうかとは関係ありません。たとえ戸籍の記録上は前婚が抹消されていたとしても、実際には法律上の離婚が成立していなければ、前婚はなお有効に存続しているとされます。

その状態で新たに他の人と婚姻を成立させれば、法律上は婚姻関係が二重に存在することになり、重婚罪が成立する可能性があります。裁判所も、戸籍の形式にかかわらず、実質的に婚姻が重なっていれば重婚に当たると判断しています。

Q3.不倫や浮気と重婚は、どう違うのですか?

A:不倫や浮気は、法律上の婚姻関係にない相手と恋愛関係や性的関係になることです。民事上は不法行為として損害賠償(慰謝料)の対象になることがありますが、刑事罰は科されません。一方、重婚は、すでに配偶者がいる状態で、他の人と法的に婚姻を成立させることを指します。本記事でもご説明した通り、刑法にも重婚罪として規定されています。

まとめ

この記事では、重婚罪について、実際の裁判例もまじえて解説させていただきました。

戸籍制度が整備されている日本では、重婚が成立すること自体はレアなケースです。ですが、制度を悪用するような場合や、役所の手続きでミスがあった場合、国際結婚した場合などに、実際に重婚状態になることがあります。

重婚は、刑法によって拘禁刑が定められている犯罪行為です。特に、離婚届を偽造して再婚した場合などは、重婚罪以外にも私文書偽造などの罪にも問われることになります。

婚姻や離婚の手続きをめぐって不安がある方や、ご自身の状況が法的に問題ないか気になる場合には、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。