事実婚の財産分与|事実婚を解消したら財産分与はできる?弁護士が解説

婚姻届の提出による法律上の結婚をせずに、夫婦としての共同生活を営む男女の関係を事実婚(内縁関係)といいます。

夫も妻も、それぞれが自身の姓を変えずにいられることや、婚姻・離婚といった記録が戸籍に残らないこと、婚姻にともなう諸々の手続きを省略できること、といったメリットから事実婚を選択するケースがあるようです。一方で、法律婚の夫婦と異なり、民法上の夫婦の権利や義務が明確ではなく、保障されない権利があるといったデメリットもあります。そのため、事実婚について正しい知識を得ておくことが必要です。

特に、事実婚においては財産の取り扱いに関して理解しておくことが重要となります。

そこでこの記事では、事実婚における財産分与について弁護士が解説させていただきます。事実婚の関係を解消することとなった場合、それまでの共同生活の中で築き上げた財産を分配できるのか、分配できる場合はどういった割合や方法になるのかなど、この記事で詳しくご説明いたします。

事実婚の関係解消でお悩みの方にとって、本記事がご参考となりましたら幸いです。

目次

事実婚と財産分与

それでは、事実婚における財産分与について見ていきましょう。

事実婚とは

事実婚とは、法的に入籍しないまま、夫婦としての共同生活を送っている男女の関係をいいます。

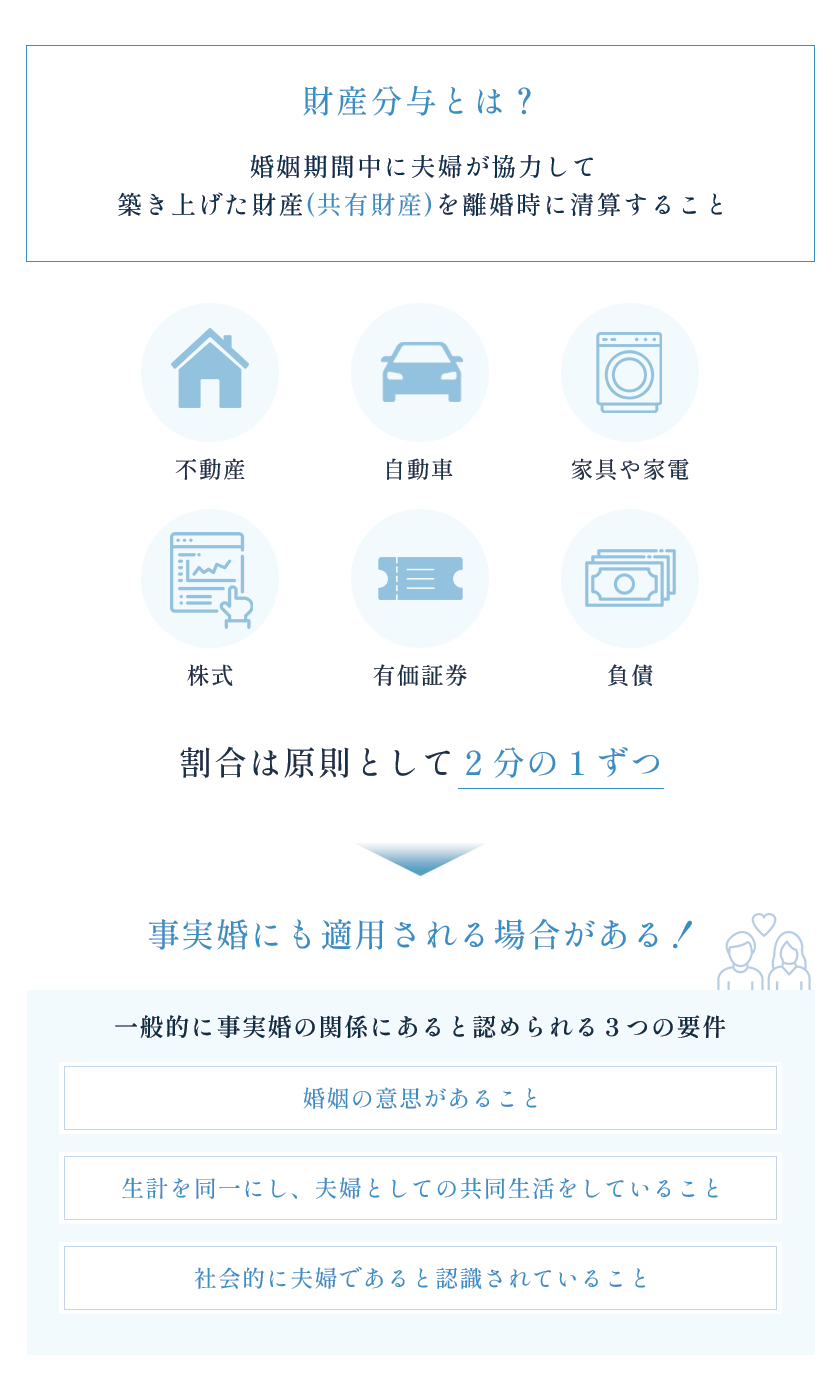

どのような関係を事実婚というのかについて、法律上明確に定められているわけではありませんが、一般的には次の3つの要件を満たすと事実婚の関係にあると認められるとされています。

- 婚姻の意思があること。

- 生計を同一にし、夫婦としての共同生活をしていること。

- 社会的に夫婦であると認識されていること。

したがって、単に一緒に生活しているというだけではなく、お互いに夫婦としての認識を持っていることが前提で、夫婦としての共同生活を送り、家族や友人に事実婚関係であることを伝えているなど、周囲から夫婦としてみなされていると、事実婚の関係にあると認められる可能性が高いです。

事実婚の解消時に財産分与できる?

事実婚は婚姻届を提出しないため、法律上の「夫婦」ではありません。ですが、法律上の「婚姻に準ずる関係」であるという考え方から、一部に関しては法律婚の夫婦と同様に法的保護を受けることができるとされています。

そして、その一部に含まれるのが、事実婚関係の解消時の財産分与です。

まず、法律婚の場合の財産分与(民法第768条1項)について整理してみましょう。

(財産分与)

民法第768条1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

法律上の夫婦が離婚する際、婚姻中に協力して形成・維持した財産(共有財産)は、原則として2分の1ずつの割合によって夫婦で分配することが一般的です。なお、婚姻前に取得していた財産や、相続・贈与によって個人的に得た財産は「特有財産」として扱われ、通常は財産分与の対象とはなりません。

そして、この離婚財産分与の考え方は、事実婚にも適用される場合があります。

事実婚(内縁関係)であっても、関係解消時に財産分与が認められるのは、法律婚と同様に夫婦としての実態があり、共同生活の中で築いた財産が公平に分配されるべきと考えられているからです。日本の裁判所は、事実婚も「法律上の婚姻に準じる関係」として保護する立場をとっており、最高裁判例でもこれを認めています。

また、財産分与の対象となる財産についても法律婚の場合に準じており、事実婚の期間中に夫婦で協力して築き上げた財産が財産分与の対象となる共有財産になると考えられています。当然、事実婚の関係になる前に形成した個人の財産や、相続・贈与などによって得た財産は事実婚においても特有財産になるため、財産分与の対象とはなりません。

事実婚の財産分与の分配割合についても、原則2分の1ずつ、とするのが一般的です。もっとも、財産分与の割合は夫婦の話し合いで自由に取り決めることが可能ですし、割合ではなく「土地は夫に、自動車と家具や家電は妻に分配し、預貯金は2人で等分にする。」といった分配をすることも可能です。

同棲の場合も財産分与はできる?

事実婚が関係の解消時に財産分与できるなら、同棲の場合も財産分与できる、と思われるかもしれません。

ですが、事実婚と同棲は、婚姻意思と夫婦としての社会的認識に大きく違いがあるのです。

同棲の場合、将来的に結婚を考えているケースもあるでしょうが、単にパートナーと一緒に暮らしているだけで婚姻の意思が明確でない場合もあります。また、家族や友人・知人からも、「事実上の夫婦として生活している」という認識を持たれていない場合もあるでしょう。

これに対して、事実婚は夫婦としての意思を持ち、共同生活を営んでいるうえ、周囲からも夫婦として認められている関係を指します。

以上の通り、同棲と事実婚は似ているようで異なるため、同棲の場合は法律婚の財産分与の規定がそのまま類推適用されることはありません。

もっとも、事実婚関係かどうかの判断や財産分与の可否については、具体的な事実関係や証拠に基づいて判断されるため、不安がある場合には弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

事実婚の財産分与のやり方

事実婚における「共有財産」

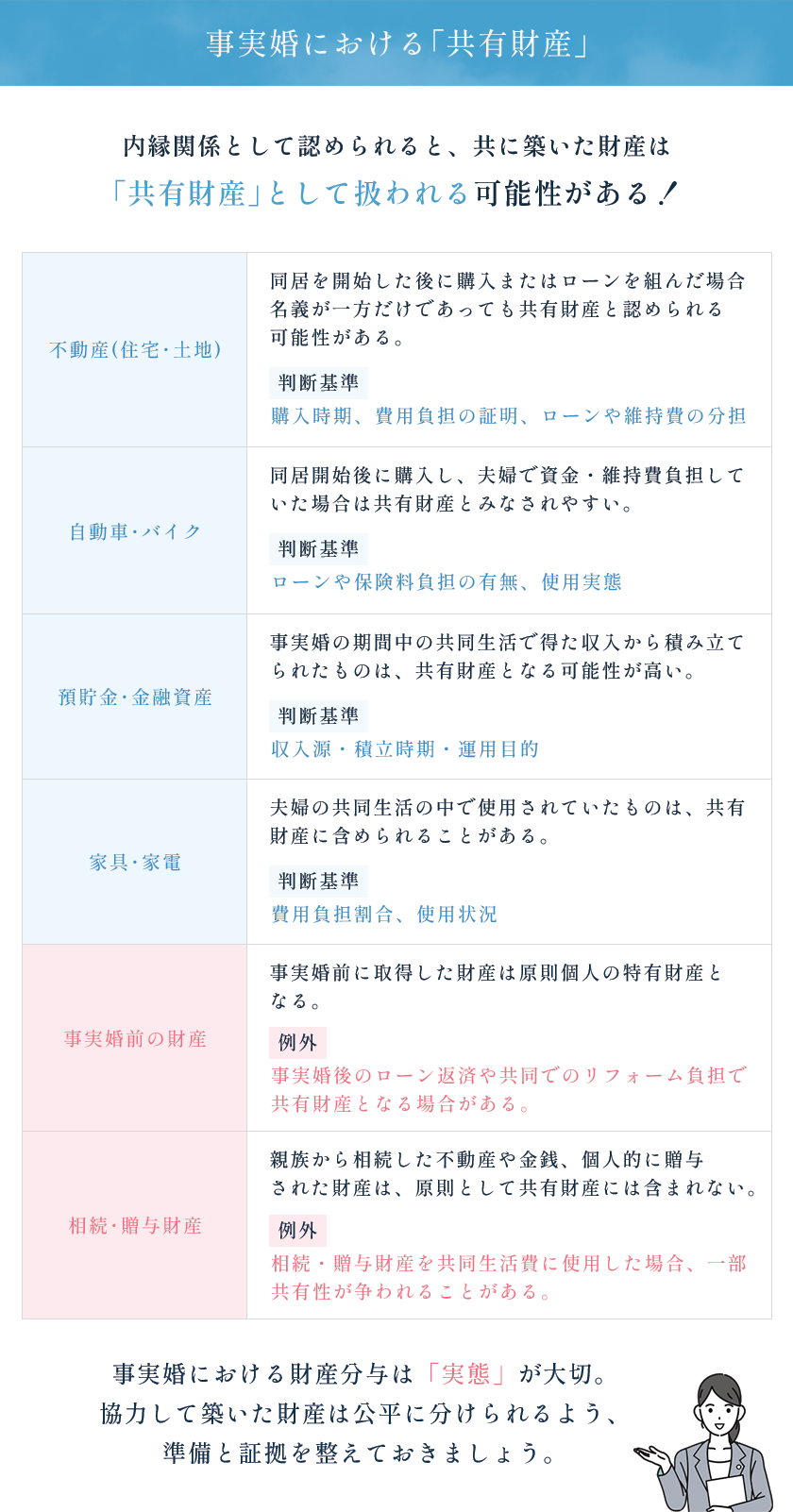

事実婚の夫婦が関係を解消する際、まず大きな争点となるのが、どの財産が「共有財産」に当たるのかという点です。法律上の婚姻関係ではなくとも、事実婚が法律婚に準ずる内縁関係として認められる場合には、両者が協力して形成・維持してきた財産について法律婚の「夫婦共有財産」と同様の考え方が適用される可能性があります。ここでは、どのような財産が共有財産とみなされるのか、具体的に見ていきましょう。

不動産(住宅・土地など)

同居を開始した後に購入またはローンを組んだ場合、夫婦双方で頭金やローン返済を負担していることが証明されれば、名義が一方だけであっても共有財産と認められる可能性があります。取得時期だけでなく、購入費用や維持費をどのように負担していたかが重要なポイントです。

自動車やバイクなどの動産

車やバイクなどを同居開始後に購入し、資金負担や維持費の支払いを夫婦ともに行っていた場合は、事実上の共有財産とみなされやすくなります。名義が片方だけでも、実際にはもう一方がローンや保険料を支払っているようなケースでは、どのように費用を分担していたかが争点になるでしょう。

預貯金・株式・投資信託などの金融資産

事実婚の期間中に夫婦の共同生活で得た収入から積み立てられた預貯金や、共同出資によって購入した株式・投資信託などは、共有財産となる可能性が高いです。

家具・家電

夫婦の共同生活の中で使用されていた家具や家電、日常的な道具などは、購入費用の負担割合や使用実態に応じて、共有財産に含められることがあります。

事実婚開始前から保有していた特有財産

夫婦の共同生活が始まる前に取得していた財産は、原則として一方の特有財産とみなされます。ただし、事実婚後もローンを継続して返済した場合や、増改築・リフォームの費用を共同で負担していたような事情がある場合には、その範囲に限って共有財産として扱われる可能性があります。

相続や贈与によって得た特有財産

親族から相続した不動産や金銭、あるいは個人的に贈与された財産は、法律婚と同様に原則として共有財産には含まれません。しかし、相続や贈与によって得た資金を夫婦の共同生活に充てていたり、維持管理費を夫婦双方で支出したりしている場合には、その分だけ共有性が争われることがあります。

このように、事実婚の共有財産として認められるかどうかは、夫婦関係の実態や費用負担の状況をどれだけ具体的に示すことができるかによって左右されます。日頃から家計や資産の管理方法を明確にしておき、ローンや生活費の負担割合などを記録しておけば、事実婚解消時の財産分与をめぐるトラブルを軽減できるでしょう。必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら進めることで、公平な財産分与を進めていくことが期待できます。

事実婚の財産分与のやり方

事実婚の夫婦が関係を解消するときは、まずどの財産が共有財産に当たるのか、そしてそれをどのように分割・精算するかについて話し合い、可能な限り当事者同士の合意を目指すことが重要です。しかし、感情的な対立が深まり、協議だけでは解決が難しい場合もあります。

こうしたとき、法律上の夫婦の離婚であれば、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法が一般的ですが、事実婚の場合には離婚調停を直接利用することができません。そこで、内縁関係調整調停を検討することになります。

内縁関係調整調停では、家庭裁判所の調停委員や裁判官が間に入り、夫婦双方の意見を聴きながら話し合いを進めます。長年の共同生活や財産形成の実態を踏まえたうえで、公平な調整が図られる点が大きな特徴です。もしこの調停で合意が成立すれば、その内容は公的な文書である調停調書にまとめられ、後の履行確保にも役立ちます。

ただし、内縁関係調整調停で話し合いがまとまらなかった場合や、一方がそもそも調停に応じない場合には、民事訴訟を提起して財産分与の可否や範囲などを争う必要が出てきます。

紛争の長期化や深刻化を防ぐためにも、早い段階で専門家のアドバイスを受け、財産の整理や話し合いの方針を明確にしておくことがおすすめです。

事実婚の財産分与に関する判例

最後に、事実婚における財産分与が認められたケースについて、裁判例を簡単にご紹介させていただきます。

事実婚において財産分与が認められた判例

広島高等裁判所昭和40年11月15日

事実関係

法律上の妻のいる夫が、妻との法的婚姻関係を継続したまま、他の女性と事実婚の関係になりました。法律上の妻とは、事実婚を始める前の10年間を含め、訴訟当時に至るまでの30年近く別居しており、戸籍上は夫婦として残っていましたが、事実上は離婚状態にありました。事実婚の関係になった内縁の妻は、法律上の妻と夫との状態を認識した上で、結婚式を挙げ、近隣の住民からも夫婦として認識されていました。

以上のような重婚の状態だった事実婚でしたが、徐々に事実婚の関係も悪化したため、内縁の妻は事実婚関係を解消して財産分与をしたいと考え、内縁の夫に対し財産分与を申し立てました。この申立を「本件においては内縁解消ないしは内縁解消に瀕した事実が認められないので、内縁解消を前提とする財産分与の請求は許されない。」と却下した原審判の判断を不服として、即時抗告した事例です。

裁判所の判断

広島高等裁判所は、財産分与の請求を却下した原審判の判断については誤りがあるとし、以下の通り判断し、本件を原審裁判所に差戻すこととしました。

重婚的内縁であっても、それが夫婦共同生活体としての実質を備えるときは、ある種の保護は与えられるべきである。

例えば、重婚的内縁関係にあることを楯にとって同居を求める者に対し力を貸すこと、即ち重婚的内縁を維持する方向に法が力を貸すことは正しいことではないけれども、財産分与の請求は、既成事実となっている重婚的内縁を解消する際に問題となることであって、その場合右規定の類推適用を許すことが(もとより自己が重婚関係にある場合を除く)、法の理想を蹂躙するものであるとはいえない。当事者が多年に亘る協力により多額の財産を得ており、その財産関係を清算し、よって得た財産を基礎に重婚的内縁を解消し、新生活を築きたいと考える者もあるだろう。右規定の類推適用を許すことは、むしろ法が望まない関係の清算に役立つのである。

もっとも重婚的関係にあるときは、事の性質上夫婦共同生活体の実があるとみられる場合は少ないと思われる。法律婚が事実上永らく離婚状態にあって復活の見込みもなく、全く戸籍上に形骸を止めているに過ぎないことが必須の要件となるであろうし、その他夫婦が共同生活の本拠を有して相当期間公然的な共同生活を継続し、周囲からも容認されているようなことも必要であろう。

即ち、自ら一般の内縁より、厳格な要件が必要であるけれども、かような状況が存することにより、夫婦共同生活体の実があるとみられる限り、財産分与の問題につき異別に取扱うべきではない。なお、相手方が重婚的関係にあることを知って内縁関係に入った者には、法の保護を与うべきでないとの主張も一理はある。然しこの場合であるからといって、財産分与規定適用の実際上の必要性があることは同じであるし、重婚関係にあることの認識とともに、右法律婚が事実上離婚状態にあって戸籍上形骸を止めているに過ぎないことも認識し、これを考慮にいれて真面目な夫婦生活を営むつもりでその関係に入ったのであり、相手方が離婚状態に至ったことに何等の責任のない者等に対しても「右財産分与規定の適用を許すことは法の理想を蹂躙するものである」と決めつけるのは、早計に失するというべきである。

そこで当裁判所は、重婚的関係にあることを認識して内縁関係に入った者にも、右の如き事情ある場合は右規定の類推適用が許されると解する。本件においてこれをみるに、法律婚は永らく離婚状態にあって復活の見込みなく、抗告人等は周囲に祝福されて挙式の上夫婦関係に入り、一定の生活本拠を有して相当期間生活を共にし、その間地域社会からも夫婦として容認されているのであって、重婚的ではあるけれども夫婦共同生活体の実体があるというべきであるし、抗告人に重婚的であることの認識はあったけれど、同時に離婚状態にあって旧にかえらないことを認識し、これを考慮にいれて夫婦関係に入ったものであり、もとより相手方が離婚状態に至ったことにつき抗告人には何等の責任のないことであるから、抗告人よりする財産分与の請求は許されるというべきである。

つまり、重婚状態にある人との事実婚の関係であっても、実際に長期間共同生活を営み、周囲からも夫婦として受け入れられているような実体がある場合には、内縁関係と認められる余地があり、そのような内縁を解消するときには、財産分与の規定を類推適用して、財産を清算できると判断しました。この裁判例で問題となった事実婚の夫婦は、法律上の婚姻が長らく破綻していて戻る見込みがなく、周囲に祝福され挙式までして共同生活を営んできた点などから「夫婦共同生活体としての実体」があると判断されました。そのため、法律上の婚姻がまだ残っていても、内縁の妻からの財産分与の請求は認められる、という結論に至ったわけです。

事実婚の財産分与に関するQ&A

Q1.事実婚でも法律婚のように、関係解消時に財産分与はできますか?

A:事実婚であっても、内縁関係として法律婚に準ずると認められる場合には、財産分与が認められる可能性があります。婚姻届を出していないだけで、実質的に夫婦同然の共同生活を送り、周囲にも夫婦として認知されていたなどの事情があると、法律婚の財産分与とほぼ同じ考え方が適用されることが多いです。

Q2.事実婚ではなく同棲でも同棲の解消時に財産分与をできますか?

A:単に同居しているだけだと、財産分与を請求するのは難しいのが実情です。内縁関係として評価されるには、夫婦である認識をお互いに持っており、社会的にも夫婦として扱われているなどの要件が必要となります。明確な婚姻の意思がないまま同居している場合は法律上の保護を受けられず、一般的には財産分与を求められないと考えられます。ただし、個別事情によっては不当利得や契約関係の問題として金銭的請求を検討できる可能性もあるため、具体的な状況を踏まえて専門家に相談するとよいでしょう。

Q3.夫婦どちらかの単独名義の財産は、事実婚でも財産分与の対象になりますか?

A:名義が片方だけであっても、事実婚中に両者で費用を拠出した事実や管理・維持に協力してきた実績があれば、実質的に共有財産とみなされる可能性があります。不動産であればローン返済の状況、預貯金であれば入金や残高の推移を示す資料などが重要になります。ただし、婚姻前から所有していた財産や相続・贈与で得たものなど、個人の財産と判断される場合は分与の対象外となるのが原則です。

まとめ

近年、婚姻届を出さずに夫婦のように暮らす「事実婚」を選ぶ夫婦が増えています。しかし、事実婚の法的問題について正しく把握している人は多くはなく、事実婚の関係をいざ解消しようとしたとき、法律上の夫婦ではないために、財産分与はできないと思い込んでいるケースもあるようです。

ですが、事実婚でも夫婦としての実態があり、周囲からも夫婦として認識されているような場合は、法律婚と同じように民法第768条1項の財産分与の規定が類推適用され、事実婚関係の解消時に共有財産の分配を行える可能性があります。

しかし、法律婚のように明確な規定や基準がないため、話し合いがこじれたり、長期化したりしやすい面もあります。そのような場合には、弁護士などの法律の専門家に早めにご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、内縁関係のお悩みや財産分与のお悩みについて、幅広くご相談をお受けしております。事実婚での財産分与についてお悩みの方は、当法律事務所の初回無料相談をぜひお気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。