夫婦別姓【完全解説】選択的夫婦別姓とは?メリットやデメリットも解説

ここ数年、ニュースや報道番組などで「夫婦別姓」や「選択的夫婦別姓」といった言葉を時々耳にするようになりました。しかし、その意味や制度の内容、自分たちの生活に実際どのように関係してくるのかを、正確に理解している人は多くはないようです。

さて、現在の日本では、結婚したら夫か妻いずれかの姓を名乗ることが法律で定められています。どちらの苗字でも構わないという人や、結婚して相手の苗字になることが嬉しいという人もいる一方、苗字という自分のアイデンティティが失われてしまうことに抵抗を覚える人や、苗字が変わることによって仕事に支障が出て困る、といった人もいます。

こうした夫婦同姓の問題点を解消する手段として、選択的夫婦別姓の導入が議論されているのです。

そこでこの記事では、日本で法制化が検討されている「選択的夫婦別姓」をメインに、夫婦別姓の概要と課題、メリットやデメリットについて弁護士が解説させていただきます。

目次

夫婦別姓

夫婦別姓とは

夫婦別姓とは、結婚しても夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗り続けることができるという考え方、その考え方に基づく制度のことです。

諸外国では、中華人民共和国やフランスなどが夫婦別姓を原則としており、イギリスやドイツなどが夫婦同姓と夫婦別姓のどちらを選択してもよい、となっています。

現在の日本の民法では、結婚に際して夫または妻のいずれか一方の姓を選び、夫婦は同じ姓を名乗ることが義務付けられていますので(民法第750条)、夫婦別姓ではありません。

(夫婦の氏)

民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

そして、ほとんどの法律婚の夫婦が結婚の際に夫の氏を選択しています。

厚生労働省による「人口動態統計」の「婚姻件数(当該年に結婚生活に入り届け出たもの再掲),都道府県(特別区-指定都市再掲)・夫の氏-妻の氏別」を見ると、令和5年は婚姻件数の総数が474,741件で、そのうちの約95%に当たる448,397件は夫の氏によるものでした。妻の氏は26,344件と全体の約5%に留まっています。また、これは令和5年だけでなく、これまでの調査年度もほぼ同じ割合で推移しているのです。

参考:人口動態統計 確定数 保管統計表(報告書非掲載表) 婚姻(厚生労働省)

日本の夫婦同姓は憲法違反?

さて、夫婦別姓を議論する際に言われるのが、「民法で夫婦同姓を強制するのは、憲法違反ではないか」という問題です。

前述の民法第750条は、夫か妻のどちらかの氏にしなければならない旨を規定しています。また、戸籍法第74条1号は、婚姻届に結婚後に名乗る氏を記載して提出するよう規定しています。

戸籍法第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 夫婦が称する氏

この2つの規定が、憲法第24条(両性の本質的平等)に違反しているのではないか、と言われているのです。

憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

つまり、司法としては「現行民法や戸籍法の規定は憲法違反ではない。そして、夫婦別姓を制度として認めるかどうかは、国会で議論されるべきである。」という考え方なのです。

夫婦別姓で戸籍はどうなる?法制化の課題

さて、上で少し触れましたが、日本の戸籍制度は、現在の「同一戸籍=同一姓」を基本的な原則としています。そのため、仮に夫婦別姓を認めることになると、夫と妻とで異なる姓になるため、夫婦が同じ戸籍に入ることができない、ということになってしまうのです。

選択的夫婦別姓が導入された場合、戸籍の構造を変えて、同一戸籍でも別姓を認めるようにするか、「同一戸籍=同一姓」原則のまま、夫婦が別々の戸籍に属する形にするかを検討する必要があります。

また、夫婦が別姓になり、別々の戸籍になった場合、子どもはどちらの戸籍でどちらの姓を名乗るのか、といった問題も生じます。

これらの問題点についてはまだまだ議論の余地があり、法制化されるまでには課題が少なくありません。

選択的夫婦別姓

さて、夫婦別姓制度の概要と基本的な問題点について確認したところで、日本で導入が議論されている「選択的夫婦別姓」について見ていきたいと思います。

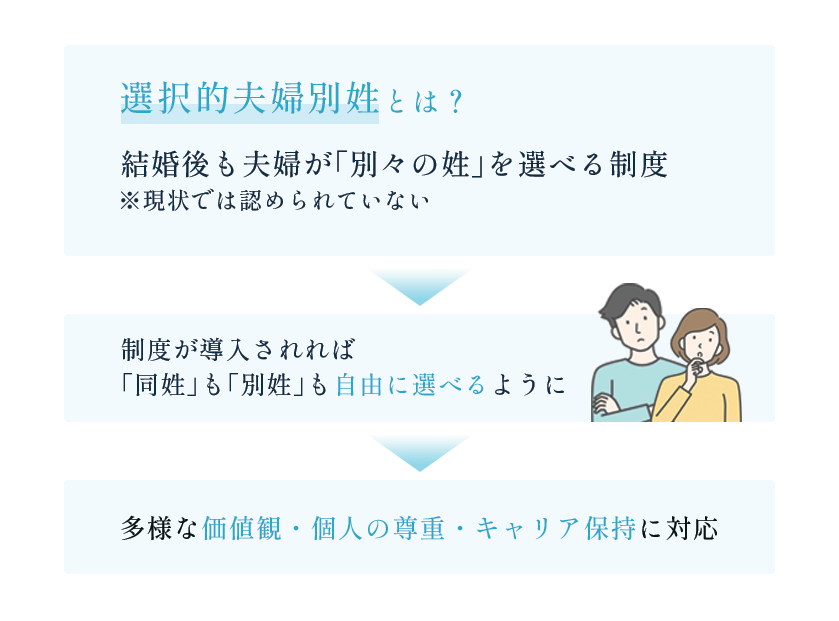

選択的夫婦別姓とは

選択的夫婦別姓制度とは、婚姻後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓(氏)を名乗ることを認める制度です。現行の民法では、婚姻に際して夫婦のいずれか一方の氏を選び、同じ氏を称することが義務付けられています(民法第750条)。この規定により、結婚を機にいずれかが必ず改姓しなければならず、実際には多くの場合、女性が男性の姓に改めるケースが大半を占めているのです。

選択的夫婦別姓制度が導入されれば、これまでのように夫婦で同じ姓にすることもできますし、希望する場合にはお互いが自分の旧姓をそのまま使い続けることもできるようになります。つまり、姓の選択について法的な自由度が広がり、それぞれの夫婦が自分たちの価値観や生活スタイルに合った方法を選べるようになるのです。

この制度の導入は、単に「姓の問題」にとどまらず、個人の尊厳や多様な生き方の尊重といった、より広い社会的な価値観とも深く関わっています。たとえば、改姓によって長年築いてきた仕事上の実績や人間関係が途切れてしまうといった問題や、アイデンティティの喪失感を訴える声も多く、こうした背景から選択的夫婦別姓を望む人は年々増えています。

もっとも、法制化にあたっては前述した通り、戸籍制度の見直し、子の氏の決定方法、家族の一体感への影響に関する議論、さらには国民的な合意形成など、様々な課題が存在しています。現在も政府や法務省を中心に、制度の是非について慎重に検討が続けられています。

選択的夫婦別姓がなぜ必要とされるの?

そもそも、なぜ選択的夫婦別姓が必要とされるのでしょうか。

①個人の尊厳とアイデンティティの尊重

氏名は単なる記号ではなく、個人の人格や人生の履歴と深く結びつくものであり、それを維持することは人格権の一部とされています。婚姻を理由に改姓を強いられることは、個人の尊厳やアイデンティティ(自己同一性)の侵害であるという意見があります。選択的夫婦別姓制度によって、結婚後も自らの氏を保持する自由が保障され、個人の尊厳とアイデンティティを尊重できると考えられています。

②キャリアと名前の一貫性

職場や社会においては、その人の氏名と実績や信用が密接に結びついていることが多いです。婚姻によって氏名が変わると、業務上の混乱や不利益が生じる可能性があります。特に研究職や専門職、営業職などにおいては、氏の変更がキャリアの一貫性を損なうおそれがあるのです。選択的夫婦別姓制度が導入されることによって、自身の氏を維持でき、キャリアと名前の一貫性を保つことが可能となります。

③選択肢がない現状への不満と不自由さ

現在の制度では、結婚する際に夫婦どちらかの氏を選んで同じ姓にしなければならず、別姓を希望しても選ぶことができません。こうした制度のもとでは、「結婚したいが姓を変えたくない」という人が不利益を被ることになり、婚姻に対する自由な意思の行使が妨げられているとの指摘があります。選択的夫婦別姓制度は、同姓・別姓のいずれかを自分たちで選べるようにするものであり、不自由さや不満を解消するための現実的な対応策といえます。

④家族形態の多様化

国際結婚や事実婚、同性カップルなど、現代ではさまざまなかたちの家族が存在しており、必ずしも「同じ姓・同じ戸籍」というモデルに収まらない場合も増えています。現在の制度ではこうした家族の在り方に柔軟に対応できない場面もあり、実際の家族の形と制度との間にずれが生じてしまっているのです。

選択的夫婦別姓制度は、より多様な価値観や生き方を法制度に反映させるものであり、家族観の多様化・社会のニーズに即した法制度となると考えられています。

選択的夫婦別姓のメリット・デメリット

選択的夫婦別姓制度の導入については、個人の尊厳や多様な家族の在り方を尊重する観点から、肯定的な意見も見られる一方で、制度としての複雑さや社会的影響を懸念する声も根強く存在します。個人の意思で夫婦同姓になるか別姓になるかを選べるようになるのは素晴らしいじゃないか、といった点だけでは制度化が難しい問題です。

なぜ簡単に導入できないのか、それは以下のようなメリットがある一方で、さまざまなデメリットや制度的な課題も指摘されているからです。

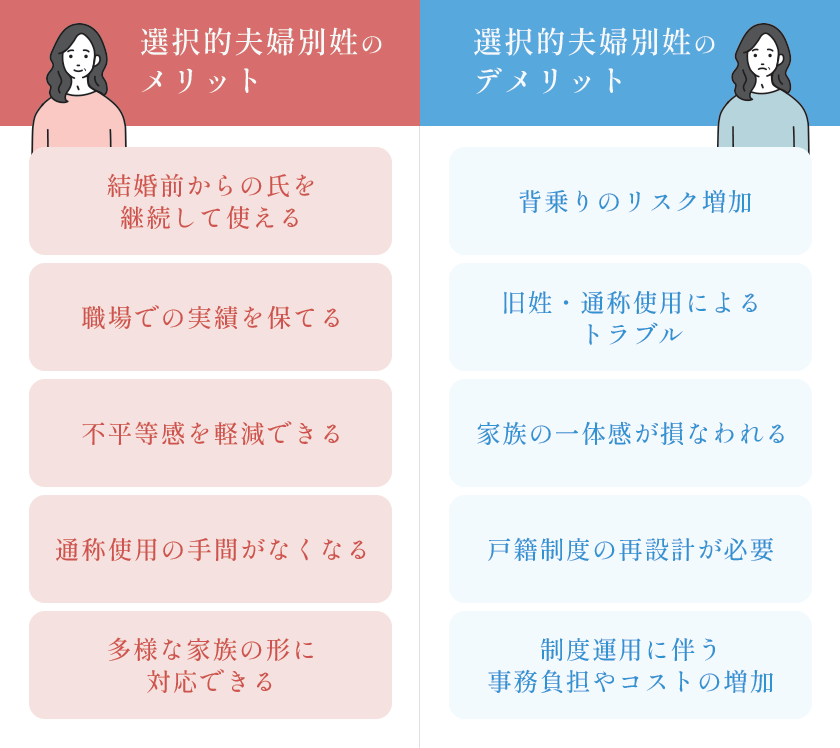

賛成の理由は何?選択的夫婦別姓のメリット

①結婚前からの氏を継続して使える

氏名は単なる呼び名ではなく、その人の経歴、家族の歴史、文化的背景などとも深く結びついています。特に長男・長女として家の跡を継ぐ立場や、地元の事業を引き継いでいる人にとって、姓は社会的な信用や土地とのつながりを意味する場合もあります。また、自分のルーツや育ってきた家庭の名前を婚姻によって手放すことに抵抗を感じる人も少なくありません。

選択的夫婦別姓が認められれば、自分の姓を変えることなく結婚生活を営むことができます。

②職場での実績を保てる

職場で築いた信頼や実績は、単に数字や成果だけでなく、名前との結びつきによって社会に認知されています。たとえば、医師や弁護士などの専門職では、名刺や看板、論文、講演活動、SNSなど、名前そのものが対外的なブランドとして機能しています。改姓によって名前が変わることで、名義の一貫性が失われ、「あの人誰だっけ?」という混乱を招くケースもあります。また、職場のITシステムや顧客管理データベースの変更など、事務手続きの負担も少なくありません。

制度として夫婦別姓が認められれば、キャリア上の損失・リスクと実務的な混乱の両方を防ぐことができます。

③不平等感を軽減できる

現行の制度上、夫婦のいずれかが改姓すればよいとされていますが、実際には約95%以上のケースで女性が姓を変えています。社会的・慣習的な影響によって、「女性が改姓するのが当たり前」という風潮になってしまっているのです。

結婚に伴って女性側だけが職場・学校・公的書類など、あらゆる場面で名前を変える手間を背負わされている状態が一般化しています。

選択的夫婦別姓が導入されれば、女性が姓を変更することが当然であるという前提が見直され、結婚における男女の意思決定がより対等なものとして扱われるようになることが期待できるでしょう。

④通称使用の手間がなくなる

婚姻後に旧姓で働き続ける人は多くいますが、実際には戸籍上の氏名との不一致が原因でさまざまな不便が発生しています。

たとえば、社内では旧姓で呼ばれていても、給与振込の銀行口座や社会保険、資格更新の申請などはすべて戸籍上の新姓で行う必要があり、職場と公的書類の間で説明や書類の整合性に神経を使わなければなりません。時には、本人確認で「名前が一致しない」と手続きが止まってしまうトラブルも発生します。

法的に別姓が選べるようになれば、こうした名義の二重運用による煩雑さやリスクを根本的に解消することが可能です。

⑤多様な家族の形に対応できる

家族のあり方は今や一様ではなく、国際結婚や再婚、同性パートナー、非婚で子育てをする家庭など、多様な形が存在しています。

たとえば、国際結婚において相手国が夫婦別姓を前提としている場合、日本側が制度的に別姓を認めていないことで婚姻手続きが複雑化し、子の国籍や氏の取り扱いにも影響が出ることがあります。また、再婚で子どもが前婚の姓を名乗っている場合に、親だけが姓を変えると、親子で姓がバラバラになる、あるいは逆に親が姓を変えたくなくても改姓を強制されてしまうケースもあります。

選択的夫婦別姓制度は、このような現代的な家族構成にも柔軟に対応でき、法制度で現実の多様化する家族の形を適切にカバーできるようになるのです。

何が問題?選択的夫婦別姓のデメリット

①背乗りのリスク増加

「背乗り」とは、他人の戸籍や氏名を不正に利用して、あたかもその人物であるかのようにふるまう「なりすまし犯罪」の一種です。たとえば、すでに死亡している人物の戸籍を使って住民登録を行い、銀行口座やクレジットカードを開設する、偽造パスポートで出入国するなどの手口が知られています。

選択的夫婦別姓が導入され、家族内で氏が異なるケースが一般的になると、「家族=同じ姓」という従来の確認基準が崩れるため、こうした不正行為に対するセキュリティのハードルが下がる可能性があります。たとえば、姓の違う親子が正式な関係なのか、なりすましなのかを見分ける手段が限られてくるという懸念です。こうした背景から、制度導入にあたっては本人確認の手法や身元保証の基準の見直しも求められます。

②旧姓・通称使用によるトラブル

選択的夫婦別姓が導入されても、社会の現場では「戸籍名」と「旧姓(通称)」が混在することが予想され、さまざまな場面で混乱が生じる可能性があります。たとえば、仕事では旧姓を名乗っているけれど、銀行口座や保険証は戸籍上の氏名、という状態になると、申込書や身分証の氏名が一致せず、「別人ではないか」と疑われてしまう可能性もあるでしょう。

実際、保育園の送迎や学校の手続きで旧姓を使っていた親が、書類上の名前と違うために「親権者である証明書を出してください」と言われた例もあります。制度上は別姓が認められていても、社会全体がスムーズに対応できる体制を整えなければ、名前の不一致によるトラブルが多発してしまうおそれがあるのです。

③家族の一体感が損なわれる

同じ姓を名乗ることは、見た目にも書類上にも「ひとつの家族」であるという象徴的な意味合いを持ちます。夫婦や親子で姓が異なる場合、第三者からは家族関係がすぐに理解されず、「本当に家族なのか」と確認される場面が増えることが考えられます。

たとえば、子どもが病院にかかった際に、付き添った親の姓が異なることで「この人は親ですか?」と医療機関から確認されるなど、日常的なさまざまな場面で家族関係の説明を求められることがあります。こうしたことが繰り返されると、家族であることの自然な一体感や安心感が損なわれると感じる人もいるでしょう。

特に、子どもが小さいうちは、親子で姓が異なることへの周囲からの視線に敏感になることもあり得ます。子どもへの説明や精神的ケアについても、結婚前から確認しておく必要が生じるかもしれません。

④戸籍制度の再設計が必要

現在の日本の戸籍制度は「家族単位で同一の氏を持つ」ことを前提にしており、別姓を認めるには制度の根本的な見直しが求められます。たとえば、同一戸籍に記載される夫婦が異なる姓を名乗る場合、現行の記載形式では対応できないため、戸籍のフォーマットやデータベースの構造を変更する必要があります。

また、戸籍に基づく他の行政手続き(たとえばパスポート申請、婚姻届の処理、住民票や年金記録の管理など)にも影響が及びます。結果として、制度の調整だけでなく、関係各機関への周知、システム改修、法令の整備など、広範囲にわたる対応が必要となるため、導入には時間と労力がかかるとされています。

⑤制度運用に伴う事務負担やコストの増加

選択的夫婦別姓の制度を導入するには、それに対応するための行政的・技術的な準備が必要となります。具体的には、氏名に関係する公的データベース(住民基本台帳、税務記録、健康保険、年金管理など)の情報システムを、別姓対応に改修する必要があります。また、関係機関での運用マニュアルの見直しや、職員研修、国民への周知活動も求められます。

さらに、民間の金融機関、保険会社、教育機関、医療機関などでも、氏名管理に関する社内システムや手続きの調整が必要となります。導入初期には利用者からの問い合わせや実務上の混乱も予想され、短期的には人員・コスト両面での負担が増すことが懸念されます。

いつから夫婦別姓になるの?

以上のようなメリットとデメリットが混在する夫婦別姓ですが、日本ではいつから選択的夫婦別姓が導入される見通しなのでしょうか。

2025年の通常国会(第211回国会)では、選択的夫婦別姓に関する議論が、これまでになく前進しました。これまで長年にわたり、政府内や有識者の会議などでは取り上げられてきたものの、国会で本格的に審議される機会はほとんどありませんでした。しかし今年は、複数の政党から具体的な民法改正案が提出され、衆議院法務委員会での審議に進んだことが注目されています。

今回提出された法案には、夫婦が希望すればそれぞれの旧姓を名乗り続けることができる仕組みを設けるものや、まずは旧姓を通称として公式に使えるようにする段階的な案など、いくつかの方向性が示されました。

特に注目されたのが事実婚の当事者が国会で意見陳述を行ったことです。これは、夫婦別姓を望む人たちの声が、初めて公式に国政の場で扱われたという意味で、大きな一歩といえるでしょう。

ですが、議論が深まった一方で、今回の国会では法案の採決までは進みませんでした。会期末を迎える時点でも、意見の隔たりが埋まらず、結論を出すには至らなかったため、提出された法案は継続審議となり、次回以降の国会に引き継がれることになりました。

このように、実際の制度化には至っていないものの、審議が進んだこと自体が大きな変化です。選択的夫婦別姓に関する法律案が国会の委員会で取り上げられ、当事者の声が紹介されるという出来事は、28年ぶりの進展といえます。次の国会で改めて審議が行われる見込みであり、議論は新たな段階に入ったと言えるでしょう。

制度としての導入が現実味を帯びてきたとはいえ、選択的夫婦別姓がいつ法制化されるかについては、現時点では明確な時期を予測するのが難しい状況です。その要因として、制度導入に賛成する勢力が増えている一方で、政治の中枢には依然として強い慎重論が残っているという構造的な対立があります。

社会全体で見ると、制度の必要性を支持する声は年々高まっており、世論調査でも賛成が多数を占め、地方議会からの意見書採択や経済界からの要望も相次いでいます。特に近年では、経団連をはじめとする財界が「個人の選択の自由を保障することが多様性と生産性向上につながる」として、積極的に法制化を後押ししており、その影響力は無視できません。

一方で、政治の場では「家族の一体性」や「子どもへの影響」といった観点から慎重な意見が根強く存在しています。現政権の姿勢は、「議論は進めるが結論は急がない」という立場にとどまり、実際に法案提出に踏み切るまでの決断力には欠けているというのが実情です。

また、制度設計そのものについても、「完全な別姓導入」か「通称使用の法制化」にとどめるのか、あるいは「複合姓・創姓など新たな選択肢を加えるか」といった論点が残っており、仮に導入へと舵を切った場合でも、その具体的な枠組みを巡ってさらなる調整が必要になるでしょう。

夫婦別姓に関するQ&A

Q1.選択的夫婦別姓とは何ですか?

A:選択的夫婦別姓制度とは、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることができるようにする制度です。これはあくまで「選択的」な制度ですから、現在のように夫婦が同じ姓を名乗ることを望む場合は、これまで通りどちらかの姓で婚姻することも可能です。

Q2.なぜこの制度の導入が必要とされているのですか?

A:結婚によって姓を変更することが、個人のアイデンティティや社会的信用、キャリアに影響を及ぼす場合があるためです。たとえば、仕事上の実績や学術的な業績がある場合、姓の変更によって周囲からの認知に影響が出たり、証明書や名刺、契約書などの変更に手間がかかってしまったりと、さまざまな影響を及ぼすことがあります。選択的夫婦別姓制度は、こうした問題を解消するための方法として求められているのです。

Q3.選択的夫婦別姓が導入されると、社会にどのような変化がありますか?

A:夫婦別姓を希望する人が改姓を理由に結婚をためらうことがなくなり、婚姻の自由度が高まると考えられます。事実婚を選んでいたカップルが法律婚を選びやすくなることも想定され、結果的に法的保護の対象が広がる可能性があります。また、職場や学校で旧姓と新姓が混在することによる手続きの煩雑さも軽減されると見込まれています。

まとめ

この記事では、夫婦別姓、特に選択的夫婦別姓制度の内容や導入をめぐる議論、現在の法制度からどう変わるのか、社会的な背景や法制化に向けた課題について、弁護士が解説させていただきました。

選択的夫婦別姓は、単なる戸籍制度の変更ではなく、家族のあり方や個人の尊厳、そして社会の多様性をどのように尊重していくかという、本質的な問いに関わる問題です。

選択的夫婦別姓に関する法改正の動きは以前よりは進みつつありますが、慎重に検討すべき課題は多く、導入の見通しは立っていないのが実情です。姓というのは家族や個人の根幹に関わる重要なテーマですので、今後の議論の動向に注目していきたいところです。

選択的夫婦別姓について、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。