偽装離婚|離婚後同居していると通報でバレる?詐欺になるの?弁護士が解説

偽装離婚という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

偽装離婚とは、法律上は離婚届を提出し夫婦関係を解消したように見せかけながら、実際には同居を続け、経済的なメリットを得ようとする行為のことです。「表面上だけ離婚すれば、生活保護や児童扶養手当などの手厚い支援が受けられるのでは?」と偽装離婚するケースもあるようですが、こうした行為は法的に問題ないのでしょうか。

そこでこの記事では、偽装離婚について弁護士が詳しく解説をさせていただきます。

偽装離婚とは一体どういった意味の離婚で、どういった場合に偽装離婚が行われるのでしょうか。また、離婚を偽装しても周囲にバレる場合、どのように発覚するのでしょうか。そして、偽装離婚がバレた場合に法律上どういった問題が生じるかについても、具体的にご説明いたします。

本記事がご参考となりましたら幸いです。

目次

偽装離婚

それでは、偽装離婚について具体的に見ていきましょう。

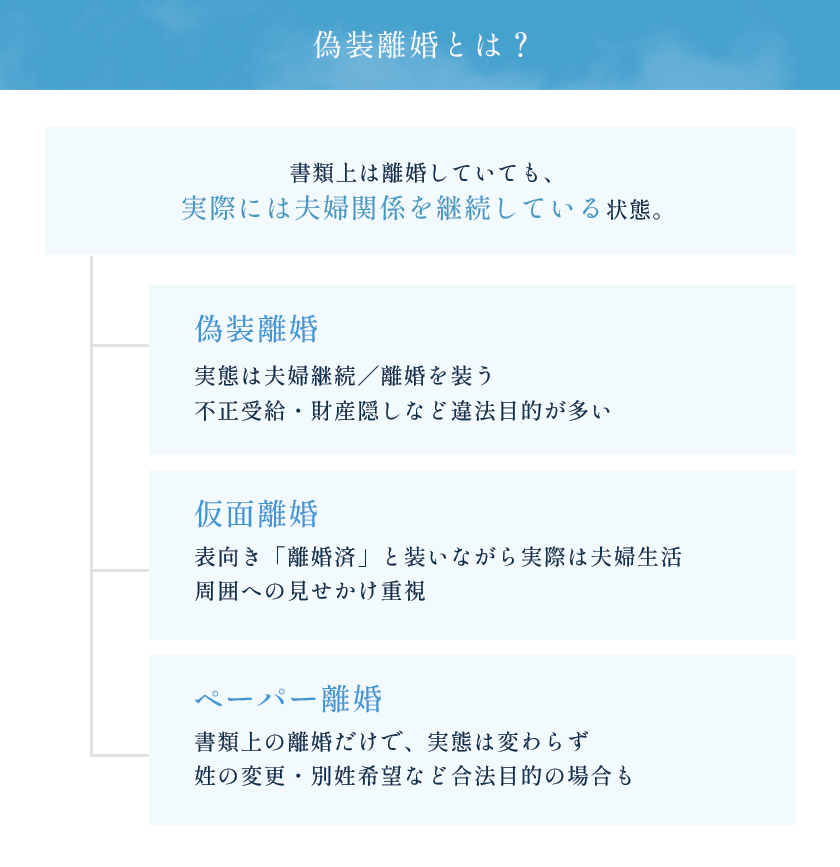

偽装離婚とは

偽装離婚とは、法律上は離婚届を提出して婚姻関係を解消したかのように装いながら、実際には夫婦としての関係を継続し、同居や経済的な協力関係を続ける行為を指します。形式上は離婚しているものの、実態としては婚姻生活と変わらない状態が続いている点が特徴です。

偽装離婚は「仮面離婚」あるいは「ペーパー離婚」と呼ばれることもありますが、厳密にはニュアンスや使われる文脈が異なります。

「仮面離婚」は、形式的には離婚していても、周囲に対しても「離婚した体」を取り繕っているものの、内実では婚姻関係と変わらない生活を送っている場合を指します。偽装離婚とほぼ同義で使われることもありますが、「仮面」とある通り、表向きの演出を重視しているニュアンスが強い用語です。

「ペーパー離婚」は、主に書類上の離婚という意味合いで使われ、法的な離婚手続きのみを行い、実態が伴っていない状態を示します。妻が旧姓に戻りたい場合や、夫婦別姓を実現させたい場合などに、ペーパー離婚が行われることが多いです。

いずれも形式のみの離婚、という点では同じなのですが、仮面離婚やペーパー離婚が「実態をともなわない書類上・表面上の離婚」というニュアンスで使われることに対し、偽装離婚は「生活保護の不正受給や財産隠し・借金逃れのための離婚」という違法性を帯びた文脈で使われることが一般的です。

偽装離婚(仮面離婚)する理由

離婚後も同居を続けるのであれば、わざわざ離婚する必要があるのか疑問に思うかもしれません。実際に偽装離婚する人は、どういった理由から偽装離婚するのでしょうか。

①生活保護や母子手当などの不正受給

偽装離婚する人の多くは、離婚することによる経済的なメリットを目的としています。

通常の離婚であれば、離婚後は各自が自分で生計を立てて別々に暮らすため、相手の分の収入が減ることはあっても、大きな経済的メリットがあるかは疑問に思うところでしょう。

ですが、偽装離婚の場合はその後も同居し生活を続けるため、離婚前と変わらない世帯収入・生活水準を維持することができます。

それだけでなく、戸籍上は離婚しているため、収入が少ない人を支援するための公的給付金である生活保護や、ひとり親を支援するための公的給付金である母子手当(児童扶養手当)を受給するケースが見受けられるのです。

結婚している場合は、自身に収入がなくても配偶者に一定の収入があれば、生活保護の支給申請ができません。しかし、離婚して自分の収入がなく、頼れる配偶者や家族もいないとなれば、生活保護を受給することが可能となります。中には、偽装離婚後に夫と妻それぞれが生活保護を受給し、働かずに受給した生活保護で生計を立てている夫婦もいるようです。

公的支援制度は、本来、真に困窮している世帯を対象に支援を行うためのものです。こうした制度を悪用する目的での偽装離婚は、当然「不正」な行為となります。

②保育園に優先的に入園するため

偽装結婚が行われる目的は、公的支給金の不正受給だけではありません。幼い子どもがいる夫婦の中には、子どもを保育園に優先的に入園させたいがために、形式上離婚する場合もあるのです。

保育園は、特に都市部などでは入園の競争率が高く、自治体によっては「ひとり親世帯」に優先枠を設けていることもあります。そのため、実際には夫婦関係が継続しているにもかかわらず、戸籍上だけ離婚して「ひとり親家庭」として申請を行うケースが見受けられることがあります。

多くの自治体では、入園希望者を客観的に評価するために独自の指数や選考基準を設けており、保護者の就労状況や家庭環境、きょうだい児の在園の有無など、複数の要素を数値化して、高得点の家庭ほど入園しやすい仕組みとなっています。ところが、近年では両親が共にフルタイム勤務であったり、育児支援を受けにくい環境であったりする世帯が増えており、どの家庭も似たような点数となっているのです。

こうした中で、より優先的に子どもを入園させるため、偽装離婚をする人がいます。

「夫婦ともに働いているが入園枠が厳しい」「認可保育園にどうしても入りたい」などの事情から、形式的な離婚によってシングルマザー世帯を装い、ポイントを引き上げるというケースもあるようです。表面上は制度に適合していても、実態が伴っていない場合には、制度の悪用とみなされる可能性があります。

仮にそれによって入園が叶ったとしても、自治体による実態調査や、同居が明らかになる通報などをきっかけに、不正が発覚することもありえます。不正と判断された場合、入園の取消しだけでなく、後の公的手続きや信用面にも影響を及ぼすおそれもあるでしょう。

③節税のため

税金の負担額の軽減、いわゆる節税を目的とした偽装離婚のケースもあります。

たとえば、日本の税制では、一定の要件を満たすひとり親に対して、ひとり親控除などの所得控除が設けられており、これを利用することで所得税や住民税の負担を軽減することができます。形式上の離婚によってひとり親世帯を装い、こうした控除の適用を受けようとする行為は、制度の趣旨を著しく逸脱するものです。

保険料や各種給付金の支給においても、世帯単位ではなく個人単位での収入に基づいて判定される制度が多く、形式的な離婚によって低所得世帯を装い、支払額を抑えたり、給付対象になろうとしたりするケースも見受けられます。

また、離婚時には通常財産分与が行われますが、財産分与や慰謝料に関しては税務上「贈与」とはみなされないため、贈与税が発生しません。そのため、偽装離婚することによって「財産分与をした」というていで、税負担なく贈与を行ってしまうのです。

税制は公平性を保つために整備された制度です。形式だけを整え、実態の伴わない手段で税負担を逃れようとする偽装離婚は、法的にも社会的にも重大な問題であることを認識しておかなければなりません。

④財産隠し・借金逃れのため

偽装離婚の動機として、財産を隠したり、借金から逃れたりする目的で行われるケースも存在します。

たとえば、配偶者に対する財産分与という形式を利用し、自分の保有している資産を相手に移転することで、名義を変更し、財産を一時的に隠すという手口があります。離婚時の財産分与や慰謝料の支払いについては、通常、贈与税や所得税の課税対象とはならないため、実質的には税負担なしで多額の財産を移動させることが可能です。

将来の相続税対策や、親族間の相続争いを避けるためと称して、形式上の離婚を行い、財産を配偶者へ移すという偽装離婚のケースも実際に見受けます。

また、個人事業主や会社経営者などが、自己破産に際して処分する財産をなるべく最小限にとどめるため、偽装離婚を用いて財産を隠してしまうこともあるのです。

さらに、借金の返済が困難になった場合に、差し押さえを回避する手段として偽装離婚が行われることもあります。自分の名義で保有している不動産や預貯金などを、離婚の際の財産分与という形で配偶者に移すことで、債権者からの請求を免れようとする行為です。

財産を隠したり、借金の返済義務から逃れたりする目的で行われる偽装離婚は、極めて重大な法的リスクを伴います。

離婚後同居しているとなぜバレる?

さて、偽装離婚であることが周囲にバレるというのは、どういった要因でバレることがあるのでしょうか。

通報などでバレる

偽装離婚は、戸籍上は離婚していても、実態としては夫婦関係を継続している状態を指します。こうした形式だけの離婚は、一見すると見抜きにくいように思われがちですが、実際にはさまざまなきっかけで発覚することがあります。

発覚のきっかけとして少なくないのが、第三者による通報です。近隣住民や知人、親族などが「離婚したはずなのに同居している」「生活状況が以前と変わっていない」と不審に思い、自治体や関係機関に通報することで調査が始まり、偽装離婚であると発覚するケースがあります。

公的支援制度を利用している場合には、ケースワーカーによる訪問や定期調査によって、偽装離婚であることがバレることもあります。

ケースワーカーとは、生活保護や母子手当などの支給対象となる世帯を担当し、支援の適正な実施を管理・監督する職員です。多くの場合、自治体の福祉事務所に所属しており、申請内容と実際の生活状況が一致しているかどうかを確認するために、定期的な家庭訪問や面談、書類確認などを行います。

生活保護をはじめとする支援制度は、原則として「実態に基づいて」支給の可否が判断されるため、ケースワーカーによる調査は非常に重要な役割を果たします。たとえば、申請者が「ひとり親」として制度を利用していたにもかかわらず、元配偶者が頻繁に出入りしていることや、実際には同居していることが発覚した場合には、制度の趣旨に反する利用として不正受給と判断される可能性があるのです。

以上の通り、偽装離婚は一見巧妙に見えても、通報や行政調査などを通じて実態が明るみに出るケースは決して少なくありません。特に、公的支援制度を利用している場合は、ケースワーカーをはじめとする行政の関係者が生活状況を継続的に把握しているため、形式と実態の不一致は見逃されにくいのが実情です。

さらに、保育園の入園申請や児童手当の受給など、家庭の状況を詳細に申告する機会は他にも多く存在します。その際に、申請内容と現実の生活が食い違っていると、職員や周囲の保護者によって不自然さが指摘され、調査や通報につながることもあります。

偽装離婚は、制度の隙間を突いて得をしようとする行為に見えるかもしれませんが、実際には行政のチェック体制が年々強化されており、発覚した場合には不正受給の返還請求にとどまらず、刑事責任を問われる可能性もあります。

制度を都合よく使うために軽い気持ちで偽装離婚してしまうことのないよう、その法的リスクについても確認しておきましょう。

偽装離婚がばれたら詐欺罪になる?

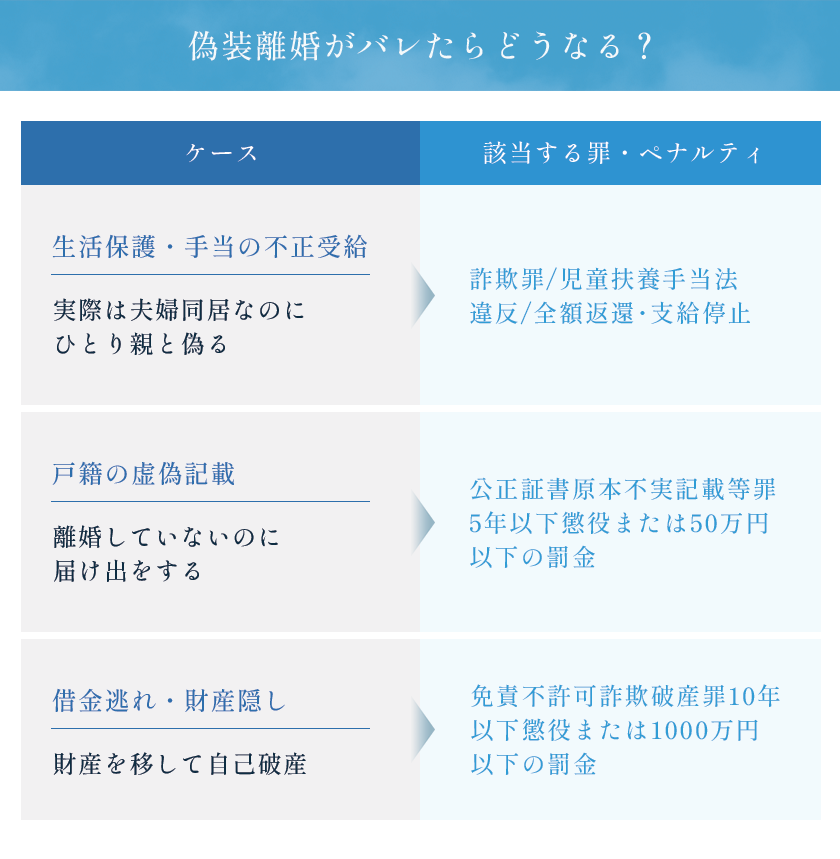

では、偽装離婚が発覚した場合、具体的にどのような影響があるのでしょうか。離婚したと見せかける行為として、詐欺罪になってしまうのでしょうか。代表的なケースと合わせて、解説させていただきます。

生活保護・母子手当などの不正受給が発覚した場合

偽装離婚によって生活保護や児童扶養手当などの支援を不正に受給していた場合、支給は即時停止される可能性が高く、過去に遡って受給した金額の全額返還を求められることもあります。特に生活保護は、世帯単位での生活実態を基に支給の可否が判断されるため、形式的に離婚していても、実際に同居や家計の共有が続いていれば「ひとり親世帯」とは認められません。

さらに、こうした不正は刑法上の罪に問われる場合もあります。

たとえば、離婚届を提出して事実と異なる戸籍情報を作成した場合には、「公正証書原本不実記載等罪」(刑法第157条1項)に該当するおそれがあります。この罪に該当すると、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

(公正証書原本不実記載等)

刑法第157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、詐欺罪(刑法第246条)や、母子手当の場合には児童扶養手当の不正受給の罪(児童扶養手当法第35条)に該当する場合もあります。

(詐欺)

刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(罰則)

児童扶養手当法第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

財産分与や税制を悪用した場合

借金を回避する目的で財産を配偶者に移転し、その後自己破産を申請するような場合、偽装離婚は「財産の隠匿行為」とみなされます。これは破産法に定められた免責不許可事由(破産法第252条1項1号)に該当するため、破産しても借金が帳消しにならない可能性があります。

(免責許可の決定の要件等)

破産法第252条1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

また、意図的な財産隠しが悪質と判断されれば、「詐欺破産罪(破産法第265条1項)」に該当するおそれもあります。10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という、非常に重い刑罰が科される犯罪です。

(詐欺破産罪)

破産法第265条1項 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

さらに、偽装離婚によって事実と異なる戸籍上の記載を行っていた場合には、生活保護などの不正受給の場合と同様に、公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条1項)に該当する可能性もあります。

偽装離婚には、法律違反による処罰や不正に受け取った給付金の返還といった直接的なリスクだけでなく、生活そのものに大きな影響を及ぼす間接的なリスクもあります。

たとえば、発覚をきっかけに周囲の信頼を失い、親族や近隣住民との関係が悪化するケースもあります。また、保育園や学校などの場で、子どもが周囲から不要な詮索や偏見の目にさらされる可能性も否定できません。家庭の事情が外部に知られることで、子ども自身が心理的なストレスを受けたり、居づらさを感じて学習に支障をきたしたりするおそれもあるでしょう。

偽装離婚は、目先の利益のために行うには代償が大きすぎる行為です。法的な責任はもちろんのこと、自分や家族の社会的信用や生活環境を危険にさらす選択であることを、十分に理解しておく必要があります。

偽装離婚に関するQ&A

Q1.偽装離婚とは何ですか?

A:偽装離婚とは、形式的には離婚届を提出して婚姻関係を解消したものの、実際には夫婦としての同居や経済的協力を継続し、公的支援や税制上のメリットを不正に得ようとする行為を指します。

Q2.偽装離婚と仮面離婚は同じですか?

A:似たような意味で使われることもありますが、厳密には異なります。仮面離婚は「表向きには離婚したが実質的には夫婦関係が続いている状態」を指す口語的な表現ですが、偽装離婚は「制度の不正利用を目的とした違法性のある行為」を指すことが一般的です。

Q3.離婚後も元配偶者と同居していると違法ですか?

A:それ自体が直ちに違法となるわけではありません。ただし、生活保護や児童扶養手当などの支援制度を「ひとり親世帯」として利用しているにもかかわらず、実際には元配偶者と同居している場合には、支給要件を満たしていないことになり、不正受給と判断されるおそれがあります。

まとめ

本記事では、偽装離婚について解説いたしました。

形式上は離婚していても、実態として夫婦関係が継続している場合には、各種支援制度の不正受給や、税制・債務処理などにおいて違法と判断されるおそれがあります。特に、生活保護や児童扶養手当、保育園入園、破産手続きなどに関連して偽装離婚が行われた場合、刑事罰や制度上の処分が科される可能性も否定できません。

偽装離婚は、たとえ一時的に利益が得られたとしても、その代償として社会的信用を失い、法的責任を問われる重大なリスクを伴います。さらに、家庭内の信頼関係の崩壊や、子どもへの悪影響など、生活全体に深刻な影響を及ぼすおそれもあります。

同居生活を続けたいが書類上離婚したい、といったような場合には、どういったケースで法的リスクがあるのかを十分に理解しておき、不明な点があれば法律の専門家である弁護士に相談していただくことをおすすめいたします。

たとえば「夫婦別姓を望んでいるが、結婚生活は続けたい」「保育園に入りたいが世帯の状況が複雑で、正しく申請できるか不安」といった場合には、ぜひ弁護士による法律相談をご活用ください。当法律事務所では、初回の法律相談を相談料無料で行っております。Web予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。