婚姻費用の調停のデメリット|婚姻費用分担請求調停と審判のメリット・デメリットを解説

別居中の夫婦の内、収入の多い方は、収入の少ない方に対して別居期間中の生活費を支払う義務がある、とされています。この別居中の生活費のことを婚姻費用といいますが、婚姻費用の支払いに関しては、支払う側の「自分が住んでいるわけでもない部屋の家賃を負担したくない」という不満の声をよく耳にします。たしかに、ただでさえ離婚するか・しないかで揉めている時に、別居している配偶者の生活費も負担しなければならないというのは、どこか理不尽にも感じられますし、経済的にも少なくない負担となるでしょう。

このように婚姻費用の支払いについて揉めた場合に、解決手段として利用されるのが、婚姻費用分担請求調停です。

夫婦間で争いがある場合、調停は便利で有効な手続きですが、当然メリットだけでなく、デメリットも存在します。そこで本記事では、婚姻費用分担請求調停のメリット・デメリットに焦点を当てて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

また、調停が不成立となり審判に移行した場合、審判ではどのようなメリットやデメリットがあるかについても、あわせて解説していきたいと思います。

婚姻費用の調停を検討している方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

婚姻費用分担請求調停にデメリットはある?

婚姻費用分担請求調停のデメリットやメリットについて見ていく前に、婚姻費用分担請求調停の基本的な内容を確認しておきましょう。

婚姻費用分担請求調停とは

離婚を前提に別居している場合などに、収入の多い方が収入の少ない方の生活を経済的に扶助する義務があります。この際に支払う生活費のことを婚姻費用といい、一方配偶者は自分と同じ水準の生活を他方配偶者にも保障する「生活保持義務」が課せられているのです。

こうした婚姻費用の負担をめぐって意見が対立し、自主的な話し合いでは解決できないときに利用されるのが、家庭裁判所で行われる「婚姻費用分担請求調停」です。

婚姻費用分担請求調停では、法律や福祉などの専門知識を備えた調停委員が、当事者それぞれの事情を聞き、公平な立場から助言や提案を行い、話し合いを進めていきます。

婚姻費用分担請求調停の期日では、当事者はお互いに顔を合わせることなく、調停委員を通じて自分の意見や希望を伝えていきます。一般的に期日は月に1回のペースで開かれ、数回で調停が終了することが多いです。調停成立となると、調停調書が作成されます。

調停不成立に終わった場合は、審判へ移行する可能性もあります。審判手続きは話し合いではなく、裁判所の判断によって金額などが決定されるため、当事者の意思をなるべく反映するためには、調停によって解決すべきだと考えられています。

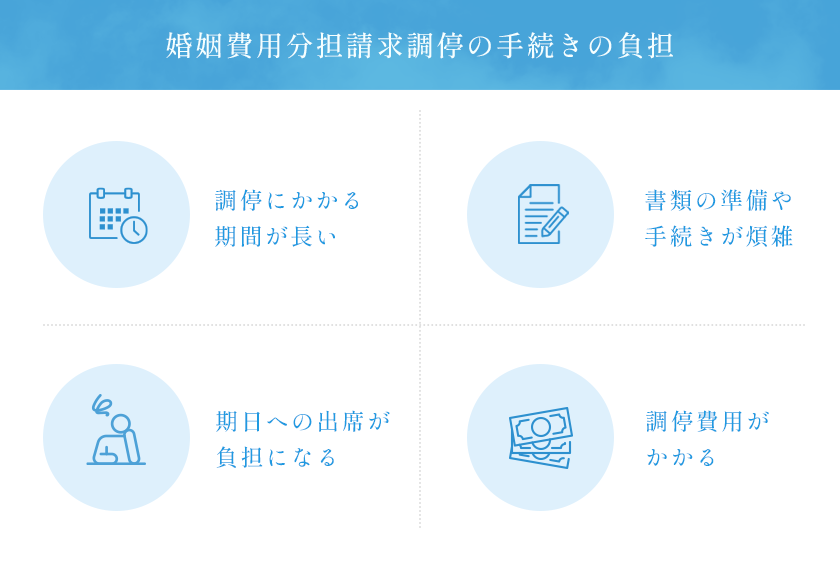

婚姻費用分担請求調停のデメリット

それでは、婚姻費用分担請求調停の具体的なデメリットやメリットについて、見ていきましょう。

婚姻費用分担請求調停のデメリット

①手続きの負担

調停にかかる期間が長い

婚姻費用分担請求調停は、申し立てから成立するまで平均で3~4ヶ月ほどかかり、場合によっては半年以上かかることも珍しくありません。期日はおおむね1ヶ月おきに設定され、1回あたり2時間程度ですが、夫婦双方の都合や調停委員・裁判官のスケジュールによっては、さらに延びる可能性があります。

また、双方が必要な書類をそろえて主張を整理するのに時間を要したり、相手が欠席するなどして期日が延期になったりすれば、その分終結までの日数も延びることになります。

書類の準備や手続きが煩雑

婚姻費用分担請求調停を申し立てる際には、申立書や戸籍謄本、源泉徴収票や課税証明など、さまざまな書類が必要になります。必要な書類を適切に準備し提出できなければ、調停委員に正しく事情を伝えられず、話し合いがスムーズに進まないこともあるため、入念な準備が必要です。

また、裁判所によっては書類の様式や提出方法が細かく決まっており、慣れていない人にとっては非常に手間がかかります。こうした作業を仕事や家庭生活の合間にこなすのは大変で、初回だけではなく、期日の進捗に合わせて適宜対応しなければならないため、書類の準備や手続きが煩雑といった点は大きなデメリットの1つです。

期日への出席が負担になる

婚姻費用分担請求調停の期日は、基本的に平日の日中に裁判所で行われます。仕事を持っている人や、幼い子どもを育てている人にとっては、期日に合わせて有休を取ったり、保育園・学童の送迎時間を調整したりといった工夫が必要です。遠方から通う場合は交通費もかさみますし、移動時間の確保も課題となるでしょう。

また、職場に「裁判所に行く」理由を詳しく説明しにくいといった事情があると、気まずさやストレスを感じながら調整を進めなくてはならないなど、精神的な負担も生じます。

調停費用がかかる

婚姻費用分担請求調停を申し立てる際は、申立書に貼る収入印紙や郵便切手の費用など、少額とはいえ一定の出費が必要になります。さらに、専門家である弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金が発生し、結果的に数十万円規模の費用がかかるケースもあるでしょう。

仕事を持っている人や、幼い子どもを育てている人は、調停の準備や期日出席に伴い仕事を調整する必要があるため、その間の間接的損失(休業補償の減少や交通費など)も無視できない負担となります。

②心理的負担

婚姻費用を裁判所の手続きで話し合うこと自体、配偶者に対する不信感や対立を深めるきっかけになりやすいです。申立てられた側がショックを受けたり、請求側に対して反感を抱いたりすると、調停の場も険悪な雰囲気となりがちです。また、話し合いが長期間続くほど精神的に疲弊する人も多く、期日ごとに主張内容や資料を準備するプレッシャーもストレスの要因となります。

③結果に関するデメリット

予想外の負担が生じる可能性

婚姻費用分担請求調停の話し合いで、当初は考えていなかった費用が生じる可能性があります。

たとえば、養育費や医療費を含めた広い範囲の生活費が問題となることもあり、当初は想定していなかった項目まで合意に盛り込まれる場合もあります。そうした結果、払う側としては経済的負担が大きくなり、予想外の負担が生じることになりかねません。

調停不成立のデメリット

婚姻費用分担請求調停が不成立となると、審判手続きへ移行する場合があります。

さらに、審判では資料の追加提出や書面作成が必要になる場合が多く、結果的に時間がかかる傾向があります。調停から通算すると、不成立になった場合は紛争が長期化する可能性が高く、弁護士への依頼を検討する場合は追加費用も生じるため、経済的負担も大きくなるというデメリットもあるのです。

④その他の潜在的デメリット

夫婦関係の修復が難しくなる

婚姻費用分担請求調停は家庭裁判所という公的機関を通じた手続きです。そのため、相手にとっては「そこまでしなければならないのか」と感情を逆撫でされることもあるでしょう。

たとえば、これまで夫婦間で話し合いを重ね、「関係を修復したい」と考えていたとしても、調停の申し立てが行われると、配偶者は「本気で争う気なのか」と感じて強く反発することがあります。その結果、夫婦のわだかまりがより深まり、冷静に話し合う機会が失われて、夫婦関係を修復することが一層難しくなる可能性があります。

さらに、調停という法的な手続きで金銭トラブルが明確化されると、夫婦は互いを“敵対する当事者”として捉えざるを得なくなります。主張をぶつけ合ううちに感情的な対立が激化し、調停後も険悪な状態が続くケースは決して少なくありません。「離婚までは考えていない」「子どものために関係を維持したい」という思いがあっても、裁判所を交えたやり取りのなかで溝が広がり、結果として修復が難しくなる点は大きなデメリットだといえます。

子どもや親族への心理的・社会的影響

夫婦が対立すると、子どもはその雰囲気を敏感に察して不安定になり、日常生活にも影響が出る場合があります。調停は非公開ですが、家庭内の様子などから重大な問題を感じ取った子どもが「自分が負担になっているのでは」と責任を感じることもあるため、子どもの様子には日頃から気を配っておくことが重要です。

また、親族が事情を知ると憶測や噂が広まり、助言や干渉が増えてストレスとなったり、家族間の対立を招いたりしてしまうこともあります。

婚姻費用分担請求調停のメリット

以上の通り、婚姻費用分担請求調停にはさまざまなデメリットがありますが、一方で次のようなメリットもあります。

①話し合いがスムーズに進む

婚姻費用分担請求調停では、家庭裁判所の調停委員が第三者として話し合いをサポートしてくれます。夫婦同士の話し合いでは感情的になりがちですが、調停委員が双方の事情を丁寧に聞き取った上で、事実関係や法的なポイントを整理し、実現可能な解決策を提案してくれます。こうした専門的かつ客観的な視点が加わることで、夫婦の対立が深刻化する前に、冷静に落としどころを見つけやすいのが大きなメリットです。

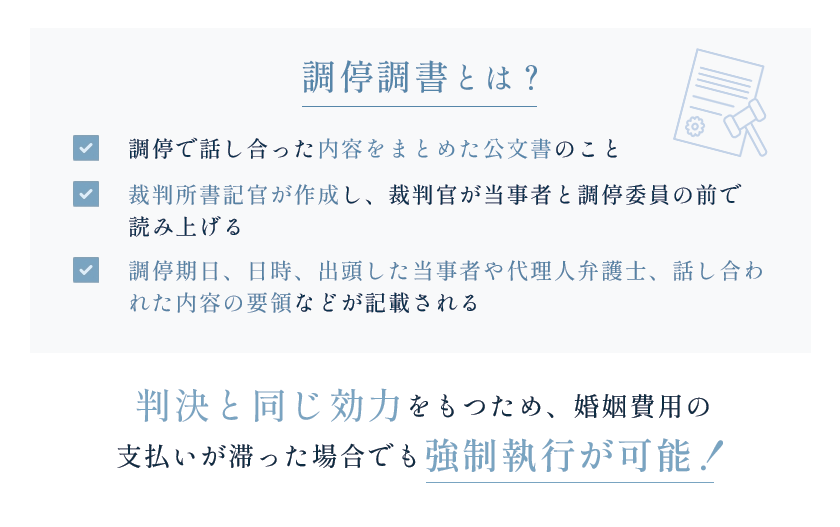

②調停調書が作成される

婚姻費用分担請求調停で合意が成立すると、その内容は「調停調書」にまとめられます。調停調書は判決と同じ効力をもち、たとえば婚姻費用の支払いが滞った場合でも強制執行が可能です。単なる口約束ではなく、法的拘束力があるため、支払いの履行があいまいになるリスクを減らせます。

結果として、合意内容がしっかり担保され、夫婦間で取り決めたルールが守られやすくなるのは、調停を利用する大きなメリットといえるでしょう。

③比較的柔軟な解決が期待できる

審判手続きや訴訟では、裁判官が提出された証拠や法律的観点をもとに判断するため、あまり柔軟ではない結論になりがちです。ですが、婚姻費用分担請求調停では、夫婦の意向や生活状況を細かく反映しながら合意を模索できます。

たとえば、単なる収入バランスにとどまらず、子どもの習い事や特別な学費、医療費などの具体的な事情を話し合いに盛り込みやすいのが特徴です。支払い方法も「毎月一定額」「ボーナス時にまとめて」など、当事者同士の合意次第で、柔軟に取り決めることができます。

このように、実際の生活に即した取り決めがしやすいため、双方が納得できる解決策を見つけやすい点が大きなメリットといえます。

④審判や訴訟より費用をおさえられる

婚姻費用分担請求調停では、収入印紙代や郵便切手代といった一定の費用は必要ですが、審判や訴訟に進んだときのコストに比べると低く抑えられる場合が多いです。審判や訴訟では書類作成や証拠収集が複雑になりやすく、弁護士費用も高額化しがちだからです。調停の場合、スムーズに話が進めば短期間で解決することもあるため、結果的に弁護士費用を含む総コストを軽減できる可能性があります。

仕事や育児をしている人にとっても、調停で早めに合意に達すれば、有給休暇や交通費などの間接的な負担を軽くできる点も利点でしょう。

⑤子どもへの心理的負担を軽減できる可能性がある

調停手続きでは、基本的に夫婦が直接対面して話し合うことはないため、子どもが両親の言い争いを見ずに済む、というメリットもあります。

調停では、交互に別室へ呼ばれて調停委員と面談するのが原則なので、比較的落ち着いた雰囲気でスムーズに進めることができます。そのため、子どもに両親が感情的に対立する姿を見せずに話し合いを進められますし、調停によって早期に問題解決できれば、子どもの生活リズムを大きく崩さずに済む点もメリットとなるでしょう。

⑥離婚調停と同時にできる

婚姻費用分担請求調停は、離婚調停と同時に申し立てることが可能、というメリットもあります。

離婚調停と同時に婚姻費用の分担についての話し合いも進めると、一度の期日で離婚と婚姻費用について話し合うことができます。離婚手続きと婚姻費用の請求について別々に手続きを行う手間を省くことができるため、時間や費用の負担も軽減することが可能です。

婚姻費用分担審判のメリット・デメリット

さて、前述の通り、婚姻費用分担請求調停が不成立となれば、審判に移行することがあります。審判も調停と同じように、家庭裁判所で行われる手続きですが、調停とは異なるメリットやデメリットがあります。

以下で簡単にご説明させていただきますので、婚姻費用分担審判のデメリットやメリットについても確認しておきましょう。

婚姻費用分担審判のデメリット

①当事者同士の柔軟な合意が期待しにくい

婚姻費用分担審判では、裁判官が当事者それぞれの主張や提出書類をもとに、一方的に結論を下す形になります。

これに対して、調停では調停委員が間に入って双方の話し合いをサポートし、夫婦それぞれの事情や希望を丁寧にすり合わせることで、柔軟な解決策を見いだしやすい仕組みとなっています。

しかし、審判に移行すると「支払いの方法やタイミング」「特別な事情の考慮」などを当事者同士が協議して調整する機会が限られ、結果的に「自分たちの状況に合った取り決め」がしづらくなる可能性があります。

②手続きが長期化しやすく、解決までに時間がかかる

審判手続きでは、追加の書面提出や証拠の収集を求められることもあり、その都度必要な資料や主張を精査することになるため、調停に比べ解決までの期間が長期化することもあります。仕事を持っている人や、幼い子どもを育てている人にとってはスケジュール管理が一段と難しくなるでしょう。

さらに、審判の結果に不服がある場合は即時抗告などの不服申立て手続きをとることができるため、そうした手続きを経るとなると、裁判所での審理がさらに長引く可能性が高まる点も、デメリットでしょう。

③費用負担が増える可能性が高い

調停の費用に加え、審判についても費用が発生するため、追加の費用負担が増える点もデメリットです。

また、審判手続きは調停に比べて手続きが形式的かつ専門的になるため、弁護士に依頼しなければ対応が難しくなるケースが多く見受けられます。弁護士に審判手続きも依頼するとなると、その分の費用も加算されることになります。

④裁判所が結論を出すため当事者が納得しづらい

婚姻費用分担審判では、最終的に裁判所が支払い金額や支払い方法を一方的に決定します。そのため、当事者の意見や事情が十分に考慮されないと感じることがあり、結果として「自分の状況がしっかり伝わらなかった」と不満を抱くケースも少なくありません。

また、裁判所の判断に対して不服を申し立てる手段は限られているため、いったん下された結論を覆すのは容易ではありません。

追加で費用もかかっているため、自分の主張が認められなかった場合は特に、納得しづらい結果となりがちです。

婚姻費用分担審判のメリット

①裁判官による公正な結論を得られる

婚姻費用分担審判では、裁判官が法的根拠や双方の主張・証拠を客観的に検討した上で結論を下します。夫婦間だけで話し合っていると、どうしても感情的な対立や主観的な意見のぶつかり合いに陥りがちですが、審判では法律の専門知識を有する裁判官が第三者として判断を下すため、両当事者にとって公正な結論を得ることができます。

また、裁判所が示す結論は法的根拠に基づいているため、後々のトラブルや不明確さを軽減できる点も大きなメリットです。

②当事者の合意がいらない

調停や話し合いによる解決では、夫婦双方が合意に至ることが前提となります。しかし、婚姻費用分担審判は、当事者間でいくら意見が対立していても最終的には裁判所が結論を示すため、夫婦の合意が得られなくても問題が解決するというメリットがあります。

もし夫婦間の対立が深刻で、話し合いを進めること自体が困難な場合でも、裁判所の審判によって一定のルールや支払い額が定められるため、争いの長期化を回避できる可能性があります。

たとえば、婚姻費用分担請求調停では一方が婚姻費用の支払いを拒んだり、もう一方の主張をまったく聞き入れなかったりした場合でも、審判に移行すれば、裁判所が客観的資料と法律に基づいて結論を出してくれます。

手間や労力はかかるものの、最終的に支払うべき金額や支払い方法が明確化されるため、膠着した状況が進展する見込みが高まります。

③決定後の不払いに対して強制執行ができる

婚姻費用分担審判で裁判所が下す決定には、判決と同じく法的拘束力があります。そのため、審判により決定された婚姻費用の支払いが実行されない場合でも、強制執行という手段を取ることが可能です。

強制執行では、相手方の預貯金や給与などを差し押さえることで未払いの費用を回収できます。これによって、支払い義務のある当事者が支払いを滞らせるのを防ぎやすくなるため、「決定は出たのに支払いをしてもらえない」というリスクを最小限に抑えることが期待できます。

それぞれのメリットとデメリットを十分に検討しましょう

以上の通り、婚姻費用分担請求調停と婚姻費用分担審判には、それぞれメリットやデメリットがあり、どちらの方法による解決を目指すのかによって、進め方やかかる費用、心理的負担などが異なってきます。

納得のできる結論を得るには、弁護士や専門家への相談なども検討しながら、メリットとデメリットを十分に検討することが重要です。

婚姻費用の調停のデメリットに関するQ&A

Q1.婚姻費用分担請求調停のデメリットは何ですか?

A:時間的・手続き面の負担に加え、提出書類が多く煩雑になりやすい点や、弁護士費用などの経済的な負担がかかることが挙げられます。また、夫婦の対立が深まって心理的なストレスが増す可能性も否定できません。

Q2.婚姻費用分担請求調停のメリットは何ですか?

A:調停委員という第三者が間に入り話し合いをサポートしてくれるため、当事者同士だけで協議するよりもスムーズに進めやすいのが大きなメリットです。手続きは非公開で行われるためプライバシーが守られやすく、合意された内容は調停調書として公的に認められるので、強制執行が可能になるなど法的拘束力が高い点も利点です。

Q3.婚姻費用分担審判にデメリットはありますか?

A:審判では裁判官が一方的に結論を下すため、当事者間で柔軟に話し合う機会が限られ、不満が残りやすい傾向があります。さらに、審判手続きは書類作成や証拠収集が増えて長期化しやすく、弁護士費用も高額になりがちです。その結果、経済的にも心理的にも負担が大きくなる点がデメリットといえます。

まとめ

この記事では、婚姻費用分担請求調停のデメリットとメリットについて、弁護士が解説させていただきました。

別居中の夫婦が生活費の負担について合意できない場合、家庭裁判所で第三者のサポートを受けながら話し合う調停手続きは、一見すると最善策のように思われます。実際、調停には、非公開の場でプライバシーを守りながら冷静に協議できる、合意内容を調停調書にするため支払いの履行が期待できる、といった大きなメリットがあるからです。

しかし、その一方で、期日への出席や時間的・経済的負担、相手との対立が深まる可能性など、見逃せないデメリットも存在します。調停が長引けば精神的なストレスが増し、不成立の場合には審判へ移行して手続きがさらに煩雑化するリスクもあるため、調停の申立てを考えたら、しっかり検討し、十分に準備しておくことが大切です。

また、夫婦関係を修復したい場合や、できるだけ子どもへの心理的負担を減らしたい場合には、婚姻費用を調停で請求すること自体が、相手との関係を悪化させてしまう可能性もあるため、自身の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。

婚姻費用の請求方法や調停の進め方に悩んだときは、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。当法律事務所では、法律相談を初回無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。