婚姻費用がおかしい!婚姻費用算定表より高すぎる?払いすぎと感じたら

離婚協議や夫婦関係の修復を進める中で、配偶者と別居するケースは少なくありません。

別居中は、これまで夫婦・家族として一つだった生計が別になるため、夫と妻のそれぞれに生活費が必要となります。

この別居中の生活費のことを婚姻費用といいますが、別居中とはいえ戸籍上は「夫婦」ですので、収入の多い方は、収入の少ない他方に対し、婚姻費用を支払って生計の維持をフォローしなければなりません。

ですが、中には婚姻費用の金額を高すぎると感じたり、そもそも婚姻費用を請求されることがおかしい、と感じたりする場合もあるでしょう。

そこでこの記事では、婚姻費用の金額が高すぎると感じる背景や、婚姻費用の請求がおかしいと感じる原因について、弁護士が解説いたします。

婚姻費用の算定表を見比べても、実際の支払い額に納得できない場合には、収入差の認識や家庭環境の違いなど、さまざまな事情が潜んでいるものです。

婚姻費用の金額や請求に悩んだときに、この記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

婚姻費用がおかしい

さて、そもそも婚姻費用が「おかしい」とは、一体どういう意味でしょうか。婚姻費用がおかしいのかどうか、正当な請求であるかを判断するためには、婚姻費用について正しく理解しておくことが重要です。まずは、婚姻費用の役割と仕組みを確認しておきましょう。

婚姻費用とは

婚姻費用(婚費)とは、別居中の夫婦がそれぞれの生活を成り立たせるために必要な費用を指します。夫婦間に収入に差がある場合、経済的に不利な立場の一方が生活を維持できるよう、収入が多い方が不足分を補う仕組みです。婚姻費用には、住居費や食費、子どもの教育費、医療費など、配偶者と子どもが生活するためのさまざまな費用が含まれます。

婚姻費用の分担は夫婦の義務とされていますので(民法第752条、第760条)、たとえ別居中であっても、法律上夫婦である場合は婚姻費用を支払う義務があります。

(同居、協力及び扶助の義務)

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(婚姻費用の分担)

民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

しかし、法律で定められている義務とはいえ、絶対的なものではありません。たとえば、支払い義務のある人の収入の減少や、婚姻費用を受け取る側の収入の増加があった場合などには、支払う金額を調整したり、支払いが免除されたりすることがあります。

婚姻費用の適切な金額

婚姻費用の金額ですが、通常は裁判所が公開している「婚姻費用算定表」の基準額を目安にして、夫婦で話し合って決めるのが一般的です。

夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などを考慮しながら、公的に提示されている相場の金額を目安にすることで、スムーズに合意を得られやすいとされています。算定表は、実務で積み重ねられたデータをもとに生活費や子どもの養育費をバランス良く反映しているため、条件に大きな差がなければ、おおむね適切な金額となるでしょう。

それでも、算定表に沿った金額を提示されたときに「こんなに高いなんておかしいのでは」と感じる人は少なくありません。また、そもそも「婚姻費用を自分が支払う立場になるのがおかしい」と感じる人もいるでしょう。

以下では、「婚姻費用がおかしい」と感じる具体的なケースについて、見ていきたいと思います。

婚姻費用がおかしいと感じるケース

(1)無断で出て行ったのに請求される

突然、家を出て行った相手から婚姻費用を請求されると、「どうして勝手に別居したのに、生活費を支払わなければならないのか」という大きな不満や疑問を抱く人は多いでしょう。通常ならば、別居前に夫婦間で話し合いを行い、双方が納得した上で、生活費や子どもの世話をどうするか決めるのが望ましいはずです。

とはいえ、無断で別居されたことのみを理由に、婚姻費用の支払い義務がなくなる可能性は低いでしょう。法律上、夫婦には互いに協力し、扶助する義務があります。それは相手が一方的に別居をした場合も同様で、婚姻関係が法的に継続している間は、無断な別居を理由とした婚姻費用の減額や支払いの免除は認められない傾向にあるのです。

ただし、配偶者が一方的に家を出て行った理由や経緯によっては、婚姻費用の減額や免除が認められる場合もあります。

たとえば、配偶者の一方にDVやモラハラといった重大な有責性がある場合、その有責配偶者からの婚姻費用の請求は、信義誠実(民法第1条2項)や権利濫用の禁止(民法第1条3項)の原則に反するものとして認められない、と判断された事例もあります。

(基本原則)

民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

これは、一方的に別居を始めたのが有責配偶者であった場合、その別居に正当な理由がない、と判断されるからです。

つまり、裏を返せば、一方的に別居されたとしても、その別居の理由に正当性がある場合は、婚姻費用の請求が認められるということでもあります。

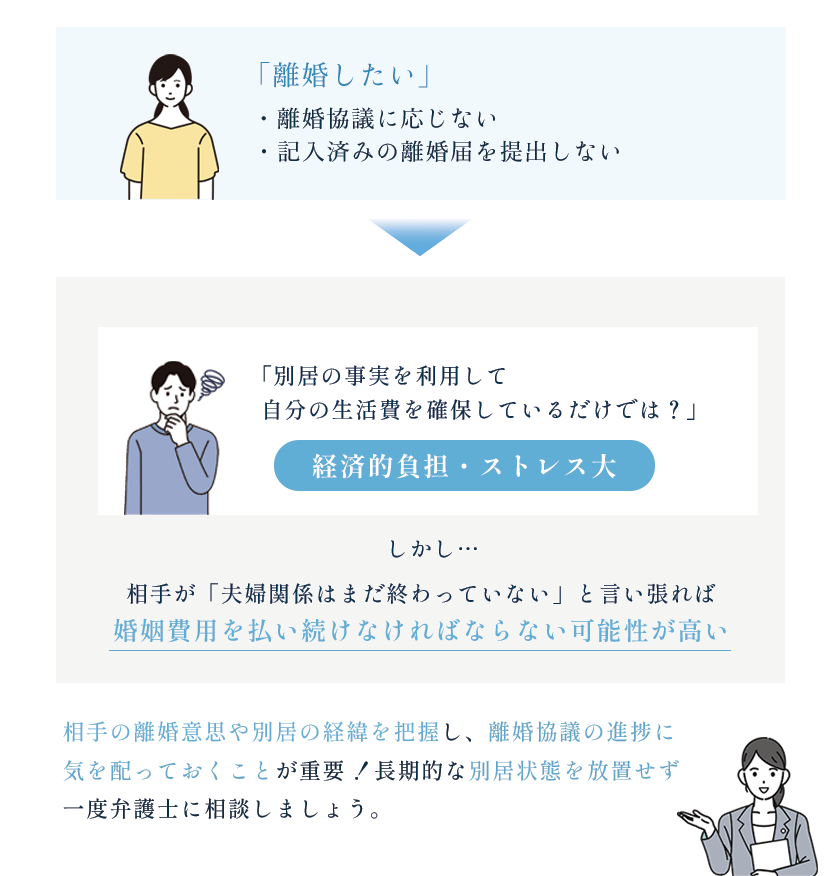

(2)離婚する気がないのに引き延ばしている

離婚したいと家を出て行った相手が離婚協議に応じなかったり、記入済みの離婚届を渡しても提出してくれなかったりと、離婚を引き延ばして別居を継続し、婚姻費用を受け取り続けるケースがあります。相手にこうした言動を取られると、「別居の事実を利用して、ただ自分の生活費を確保しているだけではないか。」と疑念を抱く人もいるでしょう。

婚姻費用は、夫婦間の経済的格差を埋めるための仕組みですが、相手に離婚の意思がまったくないまま長引かされると、支払う側にとっては大きな経済的負担とストレスになりかねません。

しかし、夫婦双方の合意による協議離婚や調停離婚か、離婚裁判において民法で定める離婚原因(民法第770条)を満たしていると認めない限り、離婚が成立することはありません。そのため、相手が意図的に協議を引き延ばし、「まだ夫婦関係が破綻していない」と主張し続ければ、婚姻費用の支払い義務も継続する可能性が高いです。

重要なのは、相手の離婚意思や別居の経緯を把握しておき、離婚協議の進捗に気を配っておくことです。相手が本当に離婚したいと考えて別居しているのか、それとも単に婚姻費用の受給を続けたいだけなのか、一人で判断するのは難しいこともあるでしょうから、長期的な別居状態を放置せず、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

(3)相手の不貞行為が原因で別居になった

夫婦のどちらかが不貞行為をしたことが原因で別居に至った場合、浮気をした側から婚姻費用を請求されると、「なぜ自分に責任がないのに、不貞をした相手の生活費まで負担しなければならないのか。」と感じる人は多いでしょう。

不貞行為は、民法に定められている法定離婚事由(民法第770条1項1号)に当たりますから、「有責配偶者」である不貞行為をした側が婚姻費用を請求するのは、どうしても不公平に思えるかもしれません。

この点に関して、婚姻費用を請求した側に夫婦関係の破綻や別居の原因を作った責任(有責性)があると認められる場合は、婚姻費用が減額されたり、支払い自体が免除されたりする可能性が高いです。

夫婦の貞操義務に反して不貞行為を行った上で、同居義務に反して一方的に別居を始めた有責配偶者が、他方に対して相互扶助の義務に基づく婚姻費用の支払いを求めるのは、信義誠実の原則や権利濫用の禁止といった法的・道義的観点から許されないと考えられるためです。

(4)相手は実家で余裕のある生活をしている

別居した相手が実家に戻り、家賃や光熱費などの負担がほぼない環境で、ゆとりある暮らしを送っている場合、「相手は生活に困っていないのに、なぜ自分が婚姻費用を支払わなければならないのか」と感じるかもしれません。親と同居することで生活費の大半がカバーされているように見えるため、請求される婚姻費用の必要性自体に疑問を抱いてしまうでしょう。

ですが、たとえ配偶者が実家に住んでいたり、金銭的に援助を受けていたりしたとしても、それを理由に婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません。

親の財産や収入はあくまで親自身のもので、そこからの援助は一般的には「個人的なサポート」とみなされるため、実家からの仕送りなどだけを根拠に婚姻費用が減額される事例は多くありません。

そもそも、夫婦間の生活費を互いに負担する義務は、法律上の大きな原則です。したがって、親の援助は配偶者本人の収入とは扱われず、「実家で支援を受けているから」といって、当然に婚姻費用を減らせるわけではないのです。

もっとも、特別な理由がある場合には、婚姻費用を減免できる可能性があります。

たとえば、実家に戻った側に不貞行為などの有責性がある場合や、支払う側の収入が急激に減ってしまったようなケースでは、負担の軽減が認められる場合もあるでしょう。ただし、この減免は相手の有責性に対しての減免であるので、「相手が実家でゆとりある暮らしをしている」という一点だけで婚姻費用が減免されているわけではない、という点に注意してください。

(5)相手に十分な収入がある

別居中の相手がしっかりした収入を得ているにもかかわらず、婚姻費用を請求してきた場合、「生活に困っていないのに、なぜ自分が費用を負担しなければならないのか」と疑問を抱く人は多いでしょう。特に、相手が正社員として安定した給与を得ていたり、事業収入や資産運用などで一定の所得を確保していたりすると、「むしろ自分より稼ぎがあるのではないか」と感じるかもしれません。

とはいえ、婚姻費用はあくまで「夫婦が同じ生活水準を維持するため」の制度とされています。たとえ相手に十分な収入があるように見えても、法律上は夫婦が協力・扶助し合う義務(民法第752条)が継続している限り、所得の多い方が少ない方に一定額を分担する必要があるのです。そのため、一見すると「問題なく生活できているだろう」と思える場合でも、収入の内訳や支出の状況、子どもの養育費の負担などを精査した上で、婚姻費用の金額について総合的に判断することになるでしょう。

もっとも、実際に十分な収入を得ている証拠が明確に示され、相手が高額な婚姻費用を請求する正当性に乏しいと判断されれば、減額や支払い免除が認められる可能性があります。

以上の通り、相手に収入があるというだけでは婚姻費用の支払い義務はなくならないものの、金額面では考慮され、支払う金額が少なくなる場合があります。

(6)請求金額が収入に見合わない

別居中の婚姻費用として提示された金額が、自分の収入や家計の状況から見て明らかに高額だと感じる場合、「こんなに支払えるはずがない」と、戸惑うこともあるでしょう。

そもそも婚姻費用は、夫婦が同程度の生活水準を維持するための制度ですから、自分の収入が相手の収入よりも少なければ、婚姻費用を支払う必要はありません。

一方で、請求金額が過大だと感じても、相手の収入が自分の収入よりも少ない場合は、相手に婚姻費用を支払う必要はあるでしょう。

ただし、支払わなければならない場合でも、自身の収入に見合った適正額を負担すれば良いのですから、請求金額で流されるまま合意するのではなく、まずは算定表などで相場の金額を確認し、適正額にするよう減額交渉することが重要です。

(7)相手が子どもに会わせてくれない

別居中、相手が子どもを引き取っている場合、子どもとの面会交流をさせてくれないのに、婚姻費用だけは請求される状況が続くと、「子どもに会わせてくれないのに、金だけ要求されるのはおかしい」と不公平に感じるかもしれません。

ですが、配偶者と子どもの生活を扶助する目的で定められている婚姻費用は、面会交流とは法律上別の問題として扱われるのが原則です。そのため、「会わせてもらえないなら支払いたくない」という主張だけでは、婚姻費用を減免することは難しいでしょう。

そのため、婚姻費用と面会交流は、別々の問題として考える必要があります。面会交流を求める場合は、話し合いや面会交流調停によって請求しましょう。そして、婚姻費用に関しても、話し合いや婚姻費用分担請求調停(減額調停)によって、金額を調整するようにしてください。

婚姻費用が高すぎると感じたら

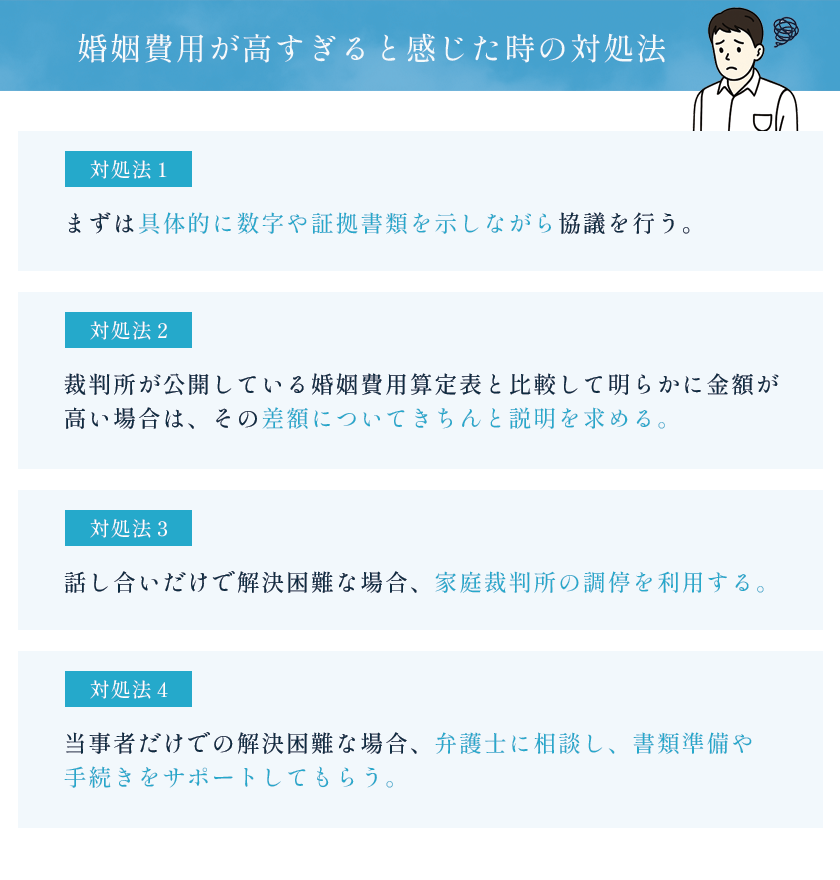

それでは、婚姻費用が高すぎると感じたら、具体的にはどのように対処したら良いのでしょうか。

婚姻費用の金額を下げる方法

婚姻費用の金額に納得できない場合、まずは相手との話し合いで根拠を確認することが大切です。どのような基準で算定したのか、相手の収入が正しく把握されているのか、自分の生活費や家計状況が十分考慮されているのか、といった点を洗い出し、具体的に数字や証拠書類を示しながら協議を行いましょう。

特に、裁判所が公開している婚姻費用算定表と比較して明らかに金額が高い場合は、その差額についてきちんと説明を求めるようにしてください。

話し合いだけでは解決が難しいと感じたら、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。調停では、調停委員のサポートを受けながら、第三者の目線で金額の妥当性を検討してもらえるため、冷静な場で落ち着いて話し合えるメリットがあります。直接夫婦が顔を合わせて議論することもないため、スムーズに話し合いを進めることが期待できます。

また、当事者だけでの解決が難しい場合は、弁護士など法律の専門家に相談することもおすすめです。必要書類の収集や手続きの進め方に不安があるときは、早めに専門家の意見を取り入れることで、過剰な負担を減らし、生活基盤を守りながら最適な解決を目指せるでしょう。

婚姻費用に関するQ&A

Q1.婚姻費用がおかしいと感じるのはどういうケースがありますか?

A:相手が無断で別居して一方的に請求してきたり、不貞行為などの有責性が相手にあるにもかかわらず高額な負担を求められたり、相手に十分な収入があるのに生活費を請求されるなど、夫婦の事情に照らして「この金額は納得できない」と感じるケースがあります。ほかにも、実家からの援助を受けて余裕のある生活をしているのに、婚姻費用を請求されたり、子どもに会わせてもらえないまま支払いだけを求められたりするケースなども散見されます。

Q2.婚姻費用がおかしいと思ったら払うのをやめても良いですか?

A:婚姻費用の支払いについては、法律上夫婦の義務とされているため、「おかしい」と感じることがあっても勝手に打ち切ることはやめましょう。正当な理由なく支払いを止めてしまうと、相手から支払督促や差し押さえを受ける可能性があるため、注意が必要です。「おかしい」と感じる場合は、まず相手に根拠を確認したり、家庭裁判所の調停を利用して適正な金額を話し合ったりするなど、適切な手続きを踏むことが大切です。

Q3.婚姻費用が高すぎると感じたら減額できますか?

A:夫婦それぞれの収入や子どもの人数、生活状況などを総合的に考慮して、協議や調停の場で減額を求めることが可能です。裁判所の「婚姻費用算定表」を参照しつつ、相手の収入状況や自分の経済事情を整理して、具体的な証拠を示せば、金額を見直してもらえる場合があります。もっとも、単に「相手が余裕ありそう」というだけではなく、客観的なデータや事情を示すことが重要です。

まとめ

本記事では、婚姻費用がおかしいと感じるケースや、婚姻費用が高すぎる場合にどのように対処したら良いのかについて、弁護士が解説させていただきました。

法律上夫婦である以上、「不公平だ、理不尽だ」と感じることがあっても、原則として婚姻費用を支払う義務があるため、勝手に支払いを打ち切ってしまってはいけません。話し合いや調停手続きなどを経て、適切に金額を調整するようにしてください。

婚姻費用についてのお悩みや、婚姻費用に関する相手方との交渉を依頼したいときは、ぜひお気軽に弁護士法人あおい法律事務所の初回無料相談をご利用ください。当法律事務所の弁護士は、婚姻費用をはじめとする離婚問題について豊富な解決実績がございますので、その経験をもとに全力でサポートさせていただきます。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。