専業主婦への財産分与はおかしい?結婚後に家事しない場合はどうなるの?

「専業主婦なのに財産分与されるなんておかしい」と感じたことはありませんか? あるいは、「結婚後、配偶者が家事も育児もしなかった場合でも財産を分ける必要があるのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。

確かに、働いて収入を得た側からすれば、その財産を分けることに納得がいかない、と思ってしまうのも無理はありません。

ですが、日本においては婚姻中に築かれた財産については、名義などに関係なく原則として「夫婦の協力によって形成されたもの」とみなすため、専業主婦であっても離婚時の財産分与をする権利があるのです。

では、そもそもなぜ、専業主婦も離婚時の財産分与をする権利があるのでしょうか。また、結婚後に一方が家事や育児をほとんど担わず、家庭への貢献が見られないような場合でも、「夫婦としての協力関係があった」として財産分与をしなければならないのでしょうか。

この記事では、こうした疑問点について弁護士が詳しく解説させていただきます。夫婦双方が納得できる財産分与をするためにも、離婚財産分与における専業主婦の立場・考え方について正しく理解しておきましょう。

目次

専業主婦への財産分与はおかしい?

日本では原則として、夫婦は離婚時に婚姻中に築いた財産を分け合うこととされています(民法第768条)。

(財産分与)

民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

この原則は、夫婦の一方が専業主婦であっても変わらないものです。

そのため、働いて収入を得てきた夫側から、「専業主婦で何も収入を得ていないのに、離婚したら財産を半分もらえるなんておかしい」といった声を耳にすることも少なくありません。

では、専業主婦への離婚財産分与は、本当に「おかしい」のでしょうか?

専業主婦への財産分与は「おかしくない」

離婚時、専業主婦に財産分与の権利が認められることに対して、「働いていないのに財産をもらえるのは不公平だ」と感じる方も少なくありません。これには、戦前から残る日本の「家制度」の意識が根強いからと考えられています。

戦前の旧民法では、家制度が重視され、家庭内の権限と財産の管理は、すべて「戸主(こしゅ)」に集中していました。戸主とは、家の代表者であり、家族に対して強い法律上の権限を持つ者のことで、多くの場合は一家の父親または長男が戸主であした。そのため、家の財産は基本的に「戸主」に帰属するもので、妻は個人としての権利主体ではなく、戸主に対し従属的な立場にあったのです。したがって、離婚時に財産分与を請求する権利はありませんでした。

当然、妻の家事労働や家庭内の貢献は、経済的価値のあるものとしては扱われていませんでした。夫婦が協力して築いた財産、という概念は存在しなかったのです。そのため、専業主婦であった妻は、婚姻生活の中でどれだけ家事や育児に尽くしていたとしても、離婚時に財産を分けてもらえる法的な仕組みが存在しませんでした。

ですが、第二次世界大戦後の1947年の民法改正によって、戸主や家督相続といった家制度に関する規定は廃止されることとなり、妻は家・戸主に従属する存在ではなく、個人の権利主体として認められるようになったのです。

婚姻生活においては、夫婦が対等の立場で協力し合う関係であるという理念のもと、夫婦の財産は名義や収入の有無にかかわらず、双方の協力によって形成されるものと考えられるようになりました。実際の裁判においても、専業主婦の家事労働が経済的な貢献であることが認められるようになったのです(最高裁判所昭和49年7月19日判決)。

【最高裁判所昭和49年7月19日判決】

本件は、専業主婦である妻が交通事故によって死亡したことに関して、遺族が加害者に対して損害賠償請求を行った事案です。争点となったのは、専業主婦の行う家事労働に逸失利益(将来得られたであろう経済的利益)が認められるかどうか、という点でした。

下級審では、「専業主婦は収入を得ていないため逸失利益はない」とする見解もあった中、最高裁は「家事に専念する妻が行う労働には金銭的に評価しうる内容が含まれており、これが交通事故により喪失された場合には、財産的損害が発生する。」と述べた上で、「家庭内で報酬の授受がないのは、夫婦間の相互扶助義務に基づく特殊な事情によるにすぎず、それにより労働の経済的価値が否定されるものではない」として、家事労働が財産上の利益をもたらす活動であることを明確にしました。

以上の通り、専業主婦の家庭における労働については、夫が外で働き収入を得ることと同様に経済的価値のある活動だと考えられているため、専業主婦への離婚財産分与は何も「おかしい」ことではないのです。

家事しない専業主婦も離婚財産分与できるの?

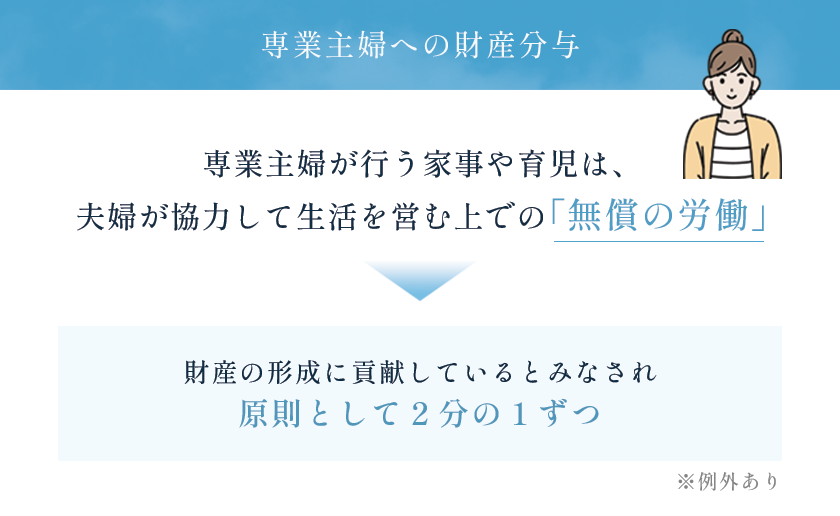

さて、原則として専業主婦の家事・育児は家庭における「労働」とみなされるため、離婚時の財産分与においては夫婦の財産の形成に貢献した、と考えられます。

では、家事や育児をしない専業主婦への離婚財産分与はどうなるのでしょう。

家事・育児をしない専業主婦への財産分与

原則として、専業主婦が行う家事や育児は、夫婦が協力して生活を営む上での「無償の労働」とみなされます。したがって、収入の有無にかかわらず、専業主婦も財産分与の対象者となるのが基本的な考え方です。

では、家事や育児を放棄していて、労働もしていない専業主婦にまで、家庭への貢献があると認められるのでしょうか。

実務では、専業主婦であるという形式だけで機械的に財産分与が認められるわけではなく、夫婦の間に実際にどのような協力関係があったかが重視されます。

通常であれば、専業主婦が家事や育児を担い、夫が外で収入を得るという役割分担が成立しているため、専業主婦も財産の形成に貢献しているとみなされ、原則として2分の1ずつの割合での離婚財産分与が認められます。

ですが、家庭内において専業主婦が家事や育児を放棄していた、あるいは極端に非協力的な態度を取り続けていたといったような事情がある場合、夫婦としての協力関係が実質的に成立していたとは言えないため、離婚財産分与の割合が修正される可能性があります。

そもそもの前提として、夫婦には互いに協力し合わなければならない義務が定められています(民法第752条)。

(同居、協力及び扶助の義務)

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

ケガや病気で動けない、といった正当な理由もないのに、労働も家事も育児も放棄しているのであれば、この民法に定められた夫婦の協力義務に反していると判断されるでしょう。そうなると、家庭に貢献したとは言えませんから、「寄与度(夫婦それぞれが財産形成にどれだけ貢献したか)」の観点から財産分与の割合が調整されることがあるのです。

婚姻期間が長かったとしても、家事を一切せずに浪費を繰り返していたり、育児を全く担わず家庭を顧みなかったりするようなケースでは、専業主婦側の寄与度が低く評価され、2分の1よりも少ない割合しか認められなかったこともあります。

単に専業主婦であったというだけでは、どのような場合でも自動的に2分の1の割合での財産分与が保障されるわけではない、という点に注意が必要です。

専業主婦への財産分与がおかしいと感じたら

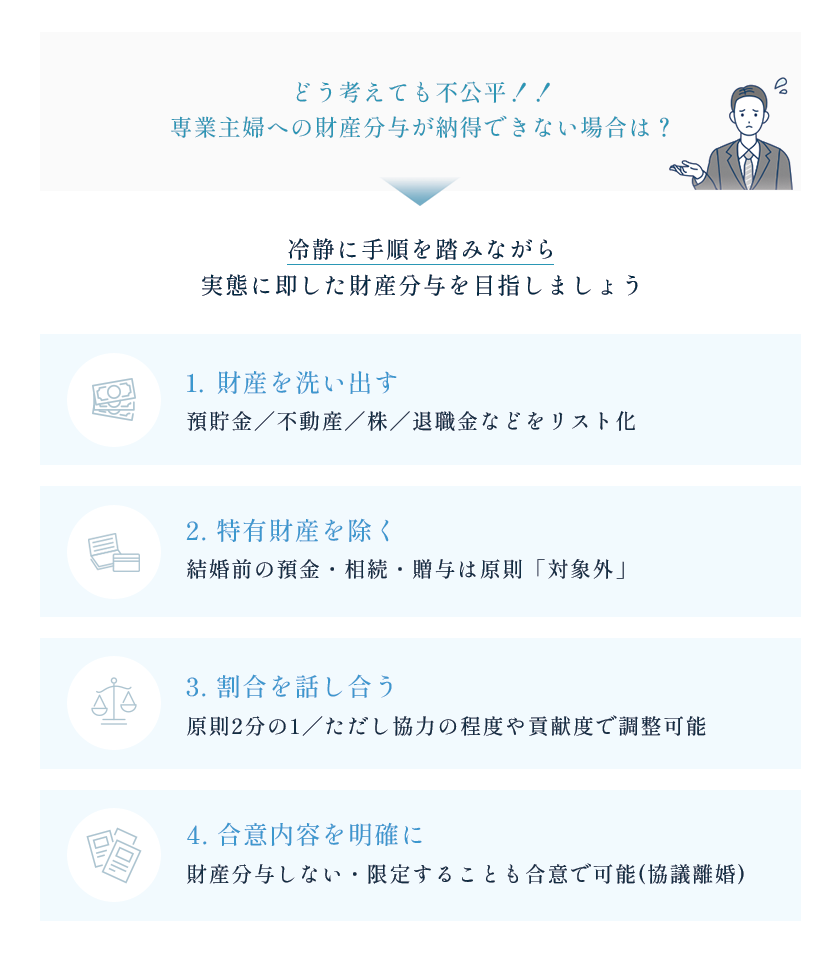

離婚時に、専業主婦に対しても財産を分けなければならないと知って「どう考えても不公平だ」と感じる方は少なくありません。特に、長年働いて築いてきた財産が、家計に直接収入を入れていなかった配偶者にも分配されると聞けば、納得できないと感じるのも無理はありません。

とはいえ、感情的な反発だけで話を進めてしまうと、かえって不利な結果を招いてしまうおそれもあります。そのため、冷静に手順を踏みながら、実態に即した財産分与を目指すことが重要です。

まずは、当事者同士で話し合いを行い、財産分与についての考え方をすり合わせることが基本です。専業主婦に財産分与の権利があるという原則はあっても、すべてが均等に分けられるとは限りません。双方の合意によって内容を柔軟に調整する余地もあります。特に協議離婚の場合には、当事者の合意さえあれば、財産分与をしないこともできますし、財産分与の対象となる財産を特定・限定させることも可能です。

そのためには、まず財産分与の対象となる財産を明確にする作業が欠かせません。婚姻中に築かれた預貯金、不動産、有価証券、退職金など、対象となる財産を一つずつ洗い出し、その中に特有財産が含まれていないかを慎重に確認しましょう。たとえば、結婚前に得た預金や相続財産、贈与された資産などは原則として離婚時の財産分与の対象財産にならないため、特有財産と共有財産をきちんと分類し、不要な財産分与を防ぐことが重要です。

また、財産分与は原則として2分の1ずつとされますが、実際には必ずしも均等に分ける必要はありません。婚姻期間中の協力関係の実態、収入の差、家事や育児への貢献度など、さまざまな事情を総合的に考慮し、当事者間での話し合いによって割合を調整することが可能です。専業主婦であっても、家事や育児への実質的な関与が乏しかった場合や、夫婦として協力関係にあったと言えないような場合には財産分与の割合が調整されることがある、とは前述した通りです。

もっとも、財産分与の内容を当事者だけで整理し、適切に判断するのは簡単ではありません。

話し合いを進める中で感情的になり、対立が深まってしまうこともあるでしょうし、法律的に正しい判断ができないまま協議が進んでしまい、自分に不利な条件で合意してしまうおそれもあります。

こうした事態を避けるためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。弁護士は、財産分与の対象となる財産を整理し、妥当な分け方かどうかを確認しながら、必要に応じて相手との交渉もサポートいたします。

専業主婦への財産分与がおかしい、と悩んだ際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

専業主婦の財産分与に関するQ&A

Q1.専業主婦も離婚時に財産分与できるの?

A:はい、専業主婦であっても、婚姻期間中に築かれた財産については財産分与の対象になります。これは、たとえ収入がなかったとしても、家事や育児などを通じて家庭を支え、配偶者が収入を得る環境を整えるという形で経済的に貢献していると評価されるためです。日本の民法は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることを原則としていますので、労働収入の無い専業主婦であっても、離婚時に財産分与をする権利があるのです。

Q2.家事や育児をしていなかった専業主婦にも財産分与は認められる?

A:原則として、専業主婦でも財産分与は可能ですが、家事や育児など家庭への実質的な協力が見られなかった場合は、財産分与の割合が調整される可能性があります。

Q3.財産分与の割合は絶対に2分の1ずつ?調整はできる?

A:財産分与は原則として2分の1ずつとされていますが、必ずしも均等に分けなければならないわけではありません。

そもそも協議離婚や調停離婚であれば、夫婦の合意さえあれば、自由な割合での財産分与が可能です。また、財産分与をしない、という合意もできます。

裁判離婚の場合も、夫婦それぞれの財産形成への貢献度、婚姻期間、家事・育児の分担状況、あるいは特有財産の有無などを総合的に考慮した上で割合が決められるため、絶対に2分の1ずつで財産が分配されるとは限りません。

まとめ

この記事では、離婚時の財産分与において、「専業主婦への財産分与はおかしいのか」という疑問について、弁護士が解説させていただきました。

かつての日本では、旧民法のもとで家制度が採用されており、家庭内での財産や権限は戸主に集中し、妻である専業主婦が離婚によって財産を受け取る法的仕組みはありませんでした。しかし、戦後の民法改正により家制度が廃止され、夫婦は対等な存在として協力し合う関係とされました。これにより、労働収入を得る夫だけでなく、家庭を支える役割を担っていた専業主婦もまた、財産形成に貢献した存在として評価されるようになり、公平な離婚財産分与が実現することとなったのです。

とはいえ、会社勤めなどで労働収入を得ている夫からすれば、「自分は長年働くことによって収入を得てきて、家計に貢献しているのに、家計にお金を入れてこなかった妻にどうして財産を分けなければならないのか」と思ってしまうのも、無理はありません。法制度上、理屈では納得しても、感情が追いつかないことはあるでしょう。

専業主婦への財産分与など、離婚財産分与に不安がある場合には、一人で抱え込まずに、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。弁護士への相談はハードルが高い、と感じるかもしれませんが、対面によるご相談だけでなく、電話によるご相談もお受けしております。ぜひお気軽に、当法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。