嫁姑問題の夫の対応|夫は義母の味方?嫁姑問題での旦那の役割は何が最適?

日常生活の中の些細な喧嘩から、子どもの教育方針についての口論まで。結婚生活では何かと夫婦が揉めることは珍しくありませんが、中でも「嫁姑問題」は昔から夫婦関係を揺るがす大きな争いごとの一つです。

嫁姑問題とは文字通り、嫁(妻)と姑(夫の母親)の折り合いが悪いこと。一見すると当事者だけの問題に思えるかもしれませんが、嫁と姑の関係性が改善するか悪化するか、そのカギを握っているのは、実は夫なのです。

ただ見てみぬふりをする夫もいれば、母親の肩を持つ夫もいるでしょう。ですが、夫の対応次第では嫁姑問題は解決するどころかますます状況が悪化し、もはや嫁姑の問題では片付かず、夫婦の問題となってしまいかねません。

はたして、嫁姑問題における夫の対応は何が最適なのでしょうか。

そこでこの記事では、嫁姑問題に直面した際に夫が取るべき具体的な対応について、弁護士が解説していきます。

嫁姑問題では、夫自身が無自覚なうちに事態を悪化させているケースも多く見受けられるため、本記事を参考に日頃の言動から振り返っていただくことも重要かと思います。

夫婦関係が深刻化する前に、夫としてできる対応について今一度確認しておきましょう。

目次

嫁姑問題の夫の対応

嫁姑問題とは、夫の母親と妻との間で生じるさまざまなトラブルを指します。

本来、法的にも血縁的にも、嫁と姑は親子でも家族でもなく、あくまで婚姻によって間接的につながった関係です。適切な距離感で良好な関係性を築けている嫁姑も多いですが、一方でどうしても相容れない場合もあります。

嫁と姑に限らず、人は生まれた地域や育った環境・時代、受けた躾や接してきた文化が異なるため、何か相手と違う部分があって意見が衝突したとき、互いに譲歩できず関係性が悪くなってしまうことは珍しくないでしょう。

たとえば、子どものためには母乳育児が良い、という価値観で子育てをしてきた姑が、粉ミルクで育児している嫁に対して「粉ミルクはよくない。母乳で育てるべき」と言うこともあるでしょう。姑にとってはそれが常識で、嫁と孫を心配しての言葉かもしれませんが、「母乳にこだわる必要はない、粉ミルクでも問題ない」という価値観の嫁からすれば、姑の言葉は「余計なお世話」で「過干渉」となりかねません。

価値観の違い以外にも、姑が子離れできていなかったり、夫の方が母親のことを絶対的存在と思っていたりすると、それが原因で嫁姑の関係が悪化して嫁姑問題となるケースも少なくありません。

こうした状況で、夫が取るべき対応や果たすべき役割は何が最適なのでしょうか。

嫁姑問題での旦那の役割

嫁姑問題が生じた際、直接対立していない旦那の立場としては、どういったスタンスでいるか、その役割・立ち回りが非常に重要になってきます。

夫は義母の味方をしがち?

嫁姑問題が起きたとき、「正直巻き込まれたくない、本人たちでどうにかしてほしい」と思う夫は少なくないでしょう。また、どちらかの味方をすれば他方からは「嫁/姑の味方をするのか!」と責められるため、自分は中立のスタンスでいよう、と考えるかもしれません。

しかし、妻からすれば、夫の態度は中立ではなく、姑の味方をしているようにしか見えないことも多いようです。

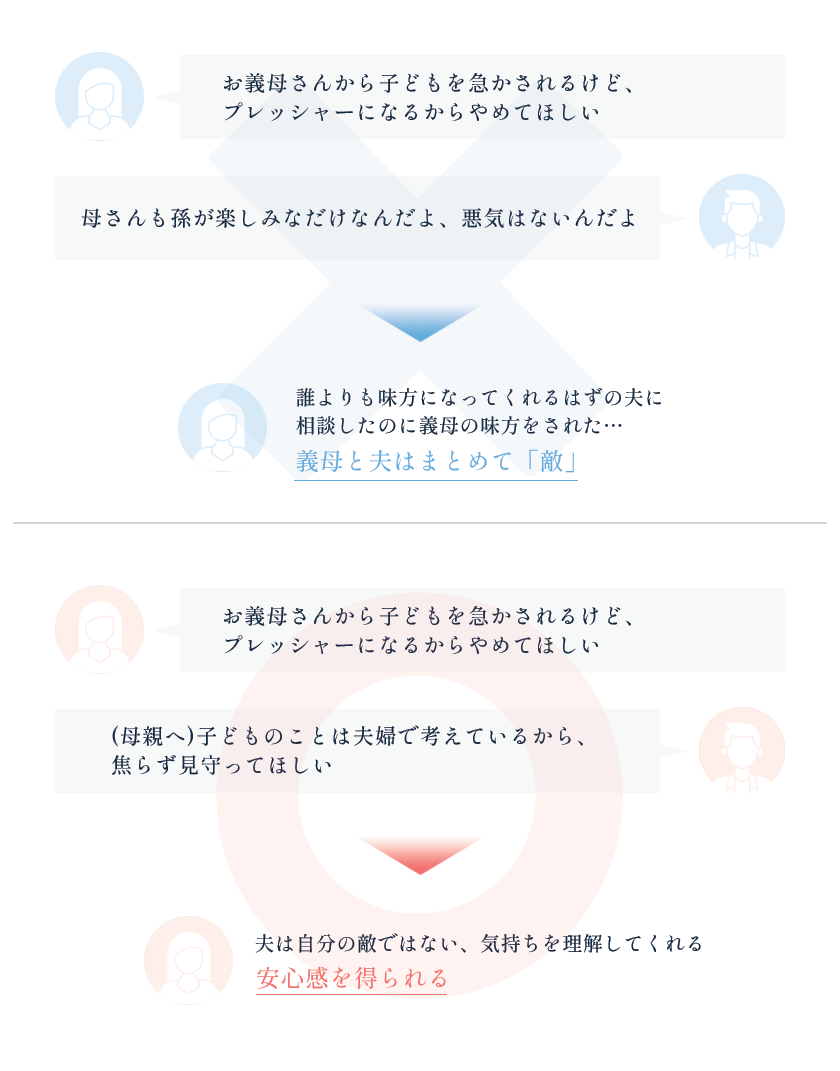

たとえば、姑から「子どもはまだなの?早く孫の顔が見たい」と急かされる、といった嫁姑問題によく見られる光景があります。妻としては、義母の息子である夫から言ってもらった方がスムーズに収まると思い、夫に「お義母さんから子どもを急かされるけど、プレッシャーになるからやめてほしい」と伝えるのが通常です。ここで、矢面に立ちたくない夫が中立でいようとし、「母さんも孫が楽しみなだけなんだよ、悪気はないんだよ」と妻を宥めようとするのも珍しくはない対応です。

ですが、義母の言動を止めてもくれず、注意すらしてくれない夫の態度は、妻からすれば「中立」ではなく、「姑の味方」となるのです。

妻がいくら不満を訴えても、「母さんは昔からああいう人だから」などと言って自分から動こうとしない夫。夫としては、ただ母親の性格だから、と事実を伝えているつもりかもしれませんが、こうした発言も妻にとっては「母親の性格だから仕方ない、お前が我慢しろ」に聞こえるわけです。

義母の発言自体が重荷である上に、誰よりも味方になってくれるはずの夫に相談したのに義母の味方をされては、義母と夫はまとめて「敵」という認識になってしまいかねません。

とはいえ妻は、義母を攻撃してほしいわけではないのです。

望んでいるのは、妻の立場や気持ちを理解し、必要に応じて義母との間に適切な距離を置いてくれることです。「子どものことは夫婦で考えているから、焦らず見守ってほしい」と伝えるだけでも、妻は「夫は自分の敵ではない、気持ちを理解してくれる」と安心できるでしょう。

しかし、ただ姑にやんわりと伝えるだけでは、状況は変わらないのも事実です。中立的な立場でいたいとしても、もう一方踏み込んで嫁姑問題に向き合う必要があります。

嫁姑問題での理想的な夫の対応

(1)妻の気持ちをすぐに否定せず受け止める

妻が姑の言葉や態度にストレスを感じていたら、夫は妻の「義母との関わりがつらい、苦しい」という気持ちを否定せず、まずは受け止めることが大切です。

妻から「また早く孫の顔を見せろと言われた。毎日のように電話で言われてしんどい」と言われても、「母さんも楽しみにしてくれているんだよ」などと返してはいけません。これでは妻の「夫に理解してほしい、助けてほしい」という気持ちを否定することになってしまいます。夫にとってはその場で妻をひとまずなだめるための言葉だったとしても、妻は否定された、と受け止めるでしょう。

妻が訴えているのは、単なる事実関係の正誤に留まりません。ですので、まずは「姑の言動によって妻がつらい状態であること」を理解しているということを伝えてあげなくてはなりません。

咄嗟に返す言葉が見つからなくても、「そうか、それはきつかったね」と一言共感を示すだけでも、印象はかなり異なるでしょう。

(2)夫婦の問題として考える

姑との関係に悩む妻に対して、夫が「それは母さんとお前の問題でしょ」と突き放すような態度を取ってしまってはいけません。本来、義母とのやり取りが原因で妻がつらい思いをしているのであれば、それはもう夫婦の問題です。姑とは夫の母親なのですから、妻としては「あなたの親のことで困っているのに」と夫に対して不満を抱くことになるでしょう。

自分の親のことなので、悪く言いたくも言われたくもないかもしれません。ですが、妻が言っているのは、ただの愚痴ではなく、夫婦として一緒に考えてほしいという意思表示です。「嫁と姑、女同士の問題に男の自分は関係ない」といった態度を貫けば、夫婦の信頼関係にも悪影響が及ぶ可能性があります。

夫が当事者意識を持ち、二人の家庭の問題として向き合うことが、夫婦にとっても重要なのです。

(3)夫婦としての意思を統一させる

義母とのやり取りについて夫婦で対応の方針を決めたとしても、実際に夫が母親に対してどんな言い方をするか、どこまで伝えるかが食い違っていると、かえって妻を不安にさせてしまいます。

たとえば、妻が「突然来られるのは困るから、事前に予定を確認してほしい」と夫に相談し、夫も「わかった」と答えたのに、後日姑に夫が「まあ、予定は合わせられると思うよ」と答えていたらどうでしょうか。「わかったと言ったのに、表面上同意しただけで、夫は違う考えを持っている」と妻は思うことでしょう。

また、義母の側でも「息子は了承しているのに、嫁だけが難しいことを言っている」と誤解されやすくなります。そうなると、嫁姑の関係がさらに悪化し、妻だけが悪者のような立場に置かれてしまうこともあります。

大切なのは、夫婦で嫁姑問題について話し合い、姑に対する対応・方向性を決めておき、夫が母親に伝えるときにもしっかり反映させることです。伝え方や言い回しは柔らかくてもかまいませんが、「夫婦でこう決めた」ということが姑にも伝わるようにしておく必要があります。

(4)問題を放置しない

そして、嫁姑問題について当事者意識を持ち、問題を放置しないことが重要です。

妻から義母の言動について悩みを打ち明けられたとき、「そのうち落ち着くだろう」「あまり気にしすぎるな」と言って何もせずに済ませてしまう夫は少なくありません。

夫が対応しないまま時間が経てば、妻は次第に夫に対しても言いづらくなっていきます。最初のうちは「こうしてほしい」とはっきり伝えていたのに、何度言っても改善されないとわかれば、妻はもう諦めるしかなくなるのです。そしてその諦めは、夫婦間の信頼関係の低下にもつながっていくのです。

姑の側としても、息子が何も言わないため、自分の言動に問題がある・嫁との不和を招いている、とは気付きません。「息子が何も言ってこないということは、特に問題はないのだろう」と判断し、さらに夫婦に干渉してくることも考えられます。

妻の話を受け止め、状況を把握し、必要であれば夫から義母に伝える。このように、適切に対応することで、嫁姑問題が深刻化する前に、妻と母親の関係を改善することが期待できるでしょう。

(5)自分と母親との関係性を見直す

嫁姑問題において、夫自身の母親との関係性が、知らず知らずのうちに問題を複雑にしているケースも少なくありません。

たとえば、母親から頻繁に連絡が来てもそれを当然と感じていたり、何かと母親に相談したり頼ったりすることが多かったりすると、夫としては無意識のうちに「母親は家庭に関与してくる存在」として受け入れてしまっている場合があります。

しかし、結婚後は、夫婦として新しい家庭を築くことが求められます。妻にとっては、義母との関係はあくまで「夫の親との付き合い」です。嫁と姑の適切な距離感を保てるよう、夫自身も母親との距離感を見直す必要があるかもしれません。

夫が自分と母親との関係性を客観的に振り返ることで、義母と妻のあいだに必要な距離感や配慮が見えてくることもあるでしょう。

(6)嫁姑の間に立ち、適切な線引きをする

嫁姑の間に夫がどう関わるかは、問題の深刻化を防ぐうえで非常に重要です。

中には、「自分が間に入ると余計ややこしくなる」「女性同士の問題には口を出さない方がいい」と考えて、あえて関与しない夫もいるでしょう。しかし、そのような夫の対応は結果として、妻をひとりで義母と向き合わせ、嫁姑の関係の悪化どころか、夫婦関係の悪化を招くことになりかねません。

夫は、どちらかの肩を持つ必要はありません。ただし、間に立つ役割を放棄することは、無関心と受け取られます。妻と母親、それぞれの立場や気持ちを理解したうえで、状況に応じて適切な距離感やルールを設け、必要であれば夫自身が母親に伝える・妻に伝える、という対応が求められます。

義母と妻のあいだで調整役を担うことは、夫にとって負担に感じられるかもしれませんが、夫が橋渡し役を果たすことで、嫁姑の関係だけでなく、夫婦の信頼関係もより良いものへと変わっていくかと思います。

嫁姑問題が起きたら

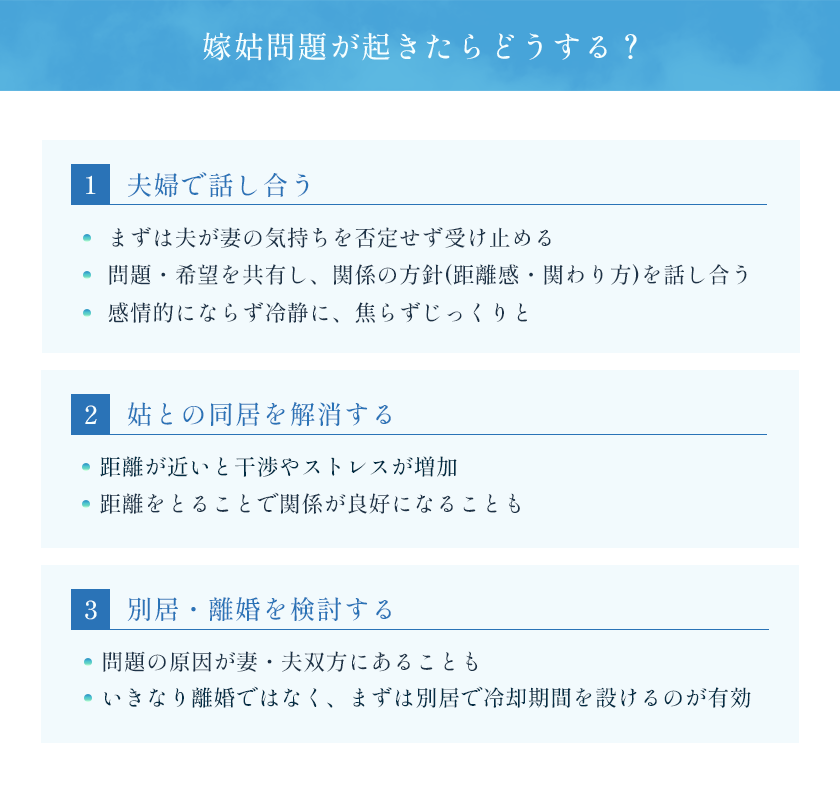

(1)話し合う

嫁姑問題が起きたとき、まず必要なのは、夫婦で冷静に話し合いをすることです。

妻が姑との関係に悩んでいるのであれば、それを放置せず、早い段階で夫婦の間で現状を共有することが重要です。妻が何に困っているのか、どのように感じているのかを確認し、現状と妻の希望をきちんと確認することが大切です。

このとき、夫が「それは気にしすぎ」「母さんは悪気があって言っているわけじゃない」と返してしまうと、妻は「理解されていない」と感じ、問題はさらにこじれてしまいます。まずは否定せずに妻の気持ちを受け止めることが、話し合いの大前提となります。

話合いでは、義母との関係についてどうしていくか、夫婦としての方針を整理することも必要です。「どこまで関わるか」「どのような距離感で付き合うか」といった現実的な部分をすり合わせておくことで、その後の対応にも一貫性が生まれます。

そして、一度や二度の話し合いで答えを出そうと焦らず、夫婦が納得できる解決策が見つかるよう、じっくり話し合いましょう。話し合いでは感情的にならないよう気を付けて、冷静に進めていくよう意識してください。

(2)姑との同居を解消する

さまざまな理由から、夫婦と義父母とが同居している場合もあるかと思います。

同居では物理的な距離が近いため、どうしても互いに干渉することが多くなってしまいがちですし、相手の嫌な部分も目につきやすいです。そのため、嫁姑の仲が良好ではないと、同居を続けることによって嫁姑問題が悪化することも少なくありません。

このような場合は、同居を解消するのもひとつの手段です。

状況によっては同居を続けるよりも距離を取るほうが、双方にとって良い結果につながることもあります。

(3)別居・離婚を検討する

嫁姑問題では、実際は嫁側に問題がある場合もあります。こうした場合、夫の方が婚姻生活を続けていくのは難しいと思うこともあるでしょう。

また、これまでの夫の対応次第では、すでに妻が「離婚しかない」と強く感じているケースもあり、その原因は姑だけでなく、夫自身の姿勢や対応のまずさにあることも少なくありません。

嫁姑問題の解決が難しい場合は、最終的な解決策として離婚を検討することもひとつの方法です。

なお、離婚に向けた話合いを進める中で夫婦間の問題が解消され、夫婦としてやり直せるケースもあります。そのため、いきなり離婚手続きを始めるのではなく、まずは別居して冷却期間を設けることも検討してみましょう。別居期間を通して、お互いの気持ちや優先順位を整理することで、夫婦として今後どう向き合っていくかを冷静に考える時間を持つことができます。

嫁姑問題の夫の対応に関するQ&A

Q1.嫁姑問題で夫が母親の味方をしてしまうのはなぜでしょうか?

A:夫自身が母親との関係に慣れすぎていて、妻の違和感に気づけないことが多いためです。悪気はなくても、母親を否定することに抵抗があり、結果的に妻の気持ちを軽く扱ってしまうことがあります。

Q2.嫁姑問題を放置し続ける夫に、妻ができる対処法はありますか?

A: まずは感情を抑えて、困っている内容と夫にしてほしいことを具体的に伝えるのが効果的です。それでも改善がない場合は、夫婦関係に支障が出る可能性があることを冷静に伝え、危機感を共有しましょう。

Q3.妻が義母との関係に限界を感じているとき、夫にできることはありますか?

A:妻の気持ちを受け止めた上で、夫婦で義母との付き合い方を見直すことが大切です。必要があれば、夫から義母に伝える、距離をとるなどの対応も検討しましょう。

まとめ

この記事では、嫁姑問題における夫の対応や理想的な役割について、弁護士が解説させていただきました。

嫁姑問題は、夫が無関心でいたり対応を誤ったりすることで、夫婦関係そのものにまで悪影響を及ぼすことがあります。

妻の訴えに対してまずは真摯に耳を傾け、夫婦としての対応方針を共有し、必要な場面では夫自身が義母に適切な距離で接するよう心掛けましょう。

問題を放置せず、夫婦で話し合い、必要であれば環境を見直すなど柔軟に対応していくことが重要です。

それでも状況が改善せず、別居や離婚を考えたときには、弁護士にご相談いただければと思います。

当法律事務所では、嫁姑問題を含む家庭内のトラブルに関するご相談を受け付けております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談も行っておりますので、夫婦関係や親族間の問題でお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。