同居ストレスチェック|共同生活のストレスによる症状を診断!【チェックリスト付】

義家族との同居は、大なり小なりストレスを感じる場面があるかと思います。

義父母と良好な関係性を築けている場合でも、共同生活というのはどうしたって気を遣うものですし、本人の性格的に共同生活が向いていないという人もいるでしょう。

最初は「頑張ろう」「うまくやろう」と前向きな気持ちで同居を始めたとしても、些細な生活習慣の違いや譲り合い、距離感や接し方などが少しずつ負担となって積み重なっていくことも珍しくありません。知らず知らずのうちにイライラが募ったり、気分が沈みがちになったりするのであれば、同居によるストレスかもれしません。

本記事では、義家族との同居で生じやすいストレスについて、何が原因でどういった形であらわれるのか、チェックリストをもとに解説させていただきます。

同居によるストレスで生じる症状をチェックリストで確認し、今の自分の心身に負担がかかっていないかをセルフ診断するご参考にしていただければと思います。

目次

同居ストレスチェック

それでは、配偶者の家族との同居生活において、何が原因でストレスが生じるのか、一般的な要因を確認しておきましょう。

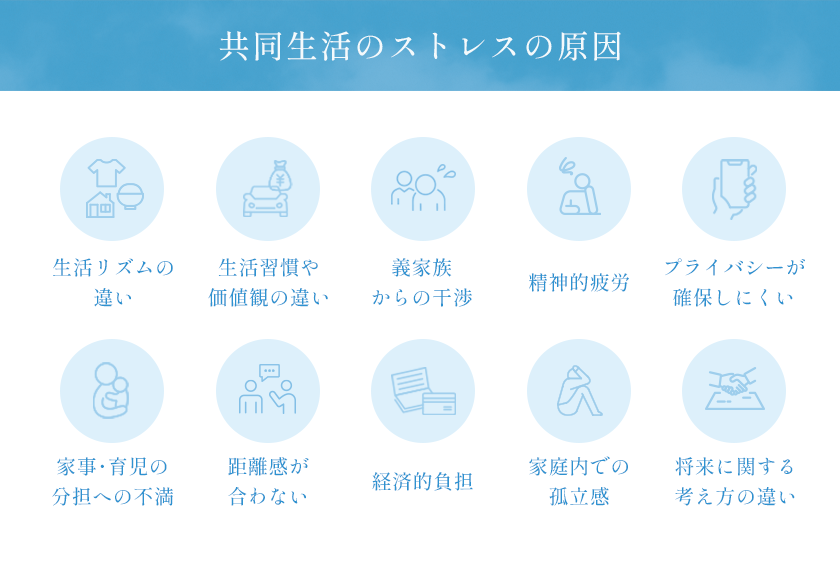

共同生活のストレスの原因10選

義家族との同居生活といっても、完全に同じ建物内の1階と2階にわかれて暮らしているというケースや、敷地内にそれぞれが家を建てて暮らしているケースもあり、その日常生活の様子はさまざまです。

ここでは、同じ建物内で文字通りの同居生活をしているケースをメインとして、共同生活のストレスとなる一般的な原因を10個、ご紹介いたします。

①生活リズムの違い

同じ家で暮らしていると、日々の生活リズムが違うだけで、ストレスの要因となることがあります。

義両親が早寝早起きで、夜22時には寝て朝6時前には活動を始める一方、夫婦の方は夜遅くまで仕事をしていて、就寝が24時近くになるような場合、お互いに音や照明に配慮しなければならないため、気疲れするでしょう。

また、浴室やキッチン、洗面所などが共用の場合、使うタイミングや使った後の片付け・備品の配置などにも配慮や譲歩が必要となってきます。

いくら義家族との関係性自体が良好とはいっても、毎日気を遣わなければならない生活は、どうしても不満や精神的疲労がたまり、ストレスとなりがちです。

もちろん、話し合いで解決できる部分もありますが、小さい頃からの生活習慣として根付いていることも多いため、歩み寄りが難しいケースも少なくありません。

②生活習慣や価値観の違い

義家族との同居では、日常の何気ない行動や考え方の違いが、思いのほか大きなストレスにつながることがあります。たとえば、掃除の頻度や方法、冷蔵庫の使い方、ゴミの分別の仕方、買い物や調味料の選び方など、「こんなこと?」と思うような細かい部分でも、価値観のズレを感じる場面は少なくありません。

義両親にとっては当たり前の行動でも、夫婦にとってはストレスを感じる要因になるケースがあれば、その逆のケースも当然あるでしょう。

関係性がこじれるほどではなくても、「なぜこれをこうするのか」と納得できずに相手に合わせ続けていると、だんだんと自分の生活の基盤が揺らいでいくような感覚になることもあります。

③義家族からの干渉

義家族との同居生活では、日常生活のささいな事から家族の重大な問題まで、多かれ少なかれ「干渉」されることがあります。

家事のやり方や子育て、食事の内容や生活費の使い方、働き方や仕事の内容など、本人にとっては「自分自身のこと・夫婦のこと」と思っている領域に、義両親から口出しやアドバイスが入ることで、ストレスを感じるケースは少なくありません。

義両親に悪気はなく、あくまで「助けたい」「よかれと思って」との意図で行動している場合も多いのですが、その善意が逆にプレッシャーとなり、「見られている」「ジャッジされている」と感じてしまう人もいるでしょう。ときには「昔はこうだった」「私たちの時代はこうしていた」といった過去の価値観を押しつけられるような言動に、ストレスが積もってしまうこともあります。

表立った衝突が起きていないとしても、「自分で決めたい・他の人に立ち入ってほしくない」と思っていることに干渉されるのは、かなりストレスになるかと思います。

④気を遣い続けることによる精神的疲労

義家族との同居では、日常のあらゆる場面で相手に気を遣う必要があります。話しかけるタイミングや言葉の選び方、生活音への配慮、共用スペースの使い方、家事の手順など、一つひとつは小さなことでも、それらすべてに神経をとがらせながら生活していると、知らず知らずのうちに心が疲れていきます。

相手との関係を円滑に保つために、無意識のうちに遠慮が積み重なり、自分の自然なふるまいや言いたいことを抑え込むような生活が続くと、自宅にいながらも緊張感の抜けない状態になってしまいかねません。

義家族との関係が良好であればあるほど、波風を立てないようにと気を配りすぎてしまい、かえって精神的な負担が大きくなることもあります。

こうした要因は、争いや衝突が起きていないため周囲からは見えにくく、自分自身でもストレスとして認識しにくい傾向があります。相手に遠慮しすぎて疲れていないか、心身の不調には注意しておきましょう。

⑤プライバシーが確保しにくい

同居生活では、物理的な距離が近いぶん、自分だけの空間や時間を持つことが難しくなる傾向があります。特に義家族との同居では、気を遣う相手が常に近くにいることで、何気ない行動一つに対しても見られているような感覚があり、落ち着いて過ごすことが難しくなる場面もあるでしょう。

自分の部屋があったとしても、壁越しに声が聞こえてくるような物理的な距離の近さでは、完全にプライバシーが確保されていないという感覚になりがちです。

人目を気にせず過ごせないような生活が続くと、じわじわとストレスが蓄積され、心身のコンディションに影響を及ぼす恐れもあるため、早めの対処が必要です。

⑥家事・育児の分担に対する不満

義家族との同居では、家事や育児の分担についても揉めることが少なくありません。誰かひとりに家事・育児の負担が偏ってしまったり、義母が育児のほとんどを担うことで、母親が育児に関われなかったりと、家事・育児を思い通りにできないことによるストレスも生じることがあります。

また、義家族と同居していることで、家事や育児のやり方について遠慮や気兼ねが生じ、夫婦が自分たちのペースで進められなくなるケースもあります。料理や洗濯の手順、子どものしつけ方などに対して、義両親が自然と主導権を握ってしまい、夫婦がやりたいようにやれないこともあるでしょう。

特に、家事や育児は家庭内において妻が担うことが多いため、義母と嫁の間で摩擦が生じやすい事柄でもあります。

トラブルになりそうなときは、配偶者に間に入ってもらい、お互いの希望を冷静に話し合うことが大切です。

⑦距離感が合わない

義両親が日頃から会話を大切にし、何かと一緒に行動したがるタイプであれば、適度に距離を保ちたいと考える側にとっては、常に気を張らなければならない状態になってしまいます。

人付き合いには向き・不向きがありますし、人との適切な距離感や接し方というのは、その人によっても異なるものです。

心地よい距離感は人によって異なるため、すれ違いが生じた際には、無理に合わせすぎず、相手の意図を確認した上で、自分たちの希望を少しずつ伝えていくことが大切です。

⑧経済的負担

義家族との同居は、夫婦の側が住居費や生活費を抑えられるという経済的メリットがあるケースもあれば、夫婦が経済的に義家族をサポートするケースもあります。そのため、同居による経済的負担に関して揉めることも少なくありません。

日頃の生活費の分担だけでなく、家の修繕費や大型家電の買い替えといった突発的な出費の際に費用負担の線引きができていないと、トラブルのもとになりやすいです。

また、義両親が経済的に余裕がある場合、夫婦の側は金銭的に支援を受けているという立場である、という意識がもとで精神的な負担となってしまうこともあるでしょう。

同居における経済的負担は、目に見える金額以上にストレスの要因となりやすいですので、費用分担のルールや支出の透明性については十分に話し合っておくことが重要です。

⑨家庭内での孤立感

義家族との同居生活では、表面的には穏やかに生活できているように見えても、夫婦の一方が家庭内で孤立感を覚えることがあります。義家族同士はもともと長年一緒に生活してきた関係性があるため、自然と会話や行動が義家族の中で完結してしまい、疎外感を覚えることも少なくないでしょう。

家族の中で自分だけが話題についていけなかったり、意見を求められないまま気付いたら物事が決まっていた、といったりするような状況では、自分がその家庭の一員として受け入れられていないように感じてしまうのも無理はありません。

孤立感を放置してストレスを蓄積させないためにも、配偶者との気持ちを共有し、必要であれば具体的に義家族に伝えるなど、早めの対処が大切です。

⑩将来に関する考え方の違い

義家族との同居では、現在の生活だけでなく、将来に対する考え方の違いがストレスの要因になることがあります。

たとえば、将来的に介護が必要になったときに誰がどのように関わるのか、どこに住むのか、家の名義や相続についてどうするのかといった問題は、早めに話し合っておかなければ後々大きなトラブルにつながりかねません。

しかし、義家族と夫婦とでは、世代の違いや立場の違いから、将来に対する優先順位や現実的な見通しが大きく異なる場合があります。義両親は「この家にずっと住み続けてほしい」と思っていても、夫婦の側は転勤や子どもの進学、老後資金の計画などを踏まえて柔軟に考えたいと思っているケースもあるでしょう。

なるべく早い段階で率直に意見を交わし、現実的な落としどころを見つけていくことが必要です。

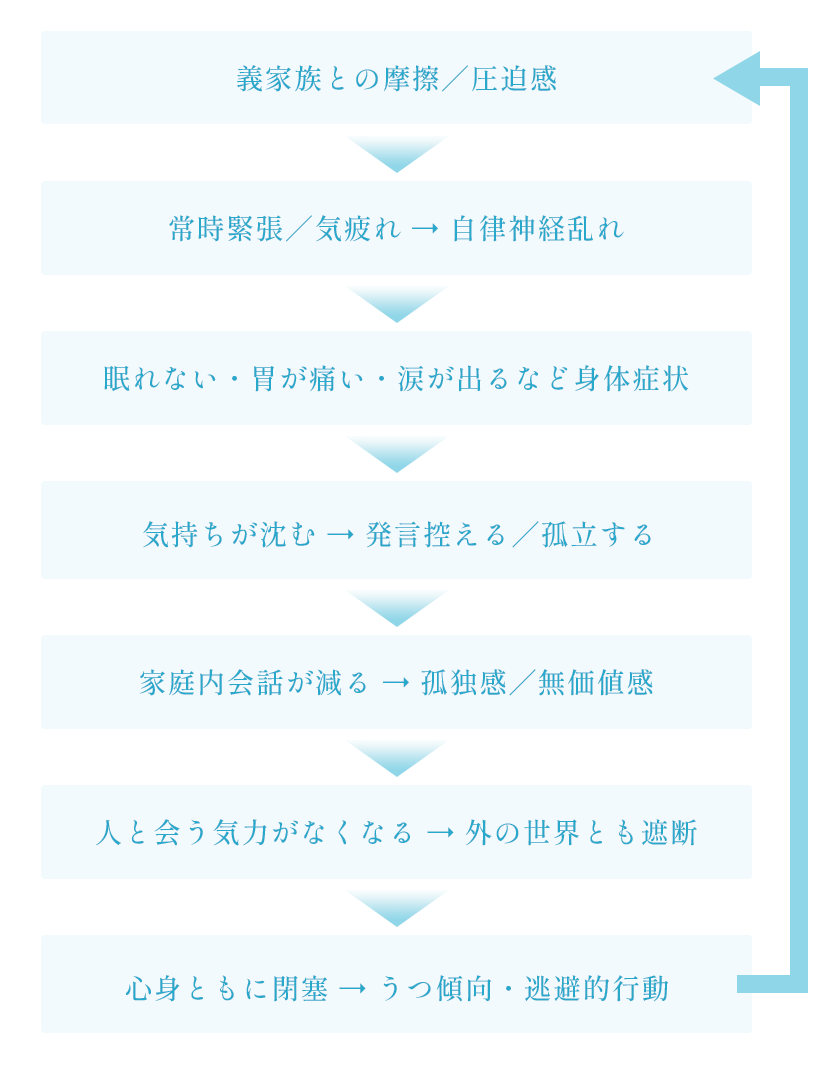

同居ストレスの症状

義家族との同居生活は、表面上うまくいっているように見えても、日々の積み重ねによって心身に少しずつ影響を及ぼすことがあります。ストレスが慢性的に続くと、身体的な不調だけでなく、精神面や人間関係、日常生活のなかにもさまざまな不調があらわれてきます。

身体的な不調

義家族との同居において、日常的な気疲れや環境へのストレスが積み重なっていくと、心だけでなく身体にも明確な不調があらわれはじめます。人間の身体は、強い精神的ストレスを受けると、脳と自律神経のバランスが崩れ、あらゆる生理的機能に影響を及ぼすようになります。最初は些細な違和感として現れた症状が、放置されることで慢性化し、生活の質を大きく低下させることも少なくありません。

最も多く見られるのは、睡眠に関する不調です。ストレスによる緊張状態が続くと、寝つきが悪くなる、眠りが浅い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった不眠症状が出やすくなります。結果として、日中の集中力が続かない、仕事や家事でミスが増える、感情が不安定になるなど、生活全体に悪影響が及んでしまうこともあります。

また、ストレスが内臓に影響を及ぼすことで、消化器系の不調も起こりやすくなります。胃の痛みや不快感、吐き気、食欲不振、下痢や便秘といった症状が継続的に見られる場合、過敏性腸症候群や機能性ディスペプシア(原因のはっきりしない胃もたれや腹部不快感)といったストレス由来の病気が疑われます。

その他にも、肩こりや首のこわばり、背中や腰の張りといった筋緊張型の症状も、精神的ストレスによって引き起こされる身体の反応です。

あるいは、頭痛・めまい・動悸・手足の冷えといった自律神経失調症のような症状も出てくることがあります。

このように、同居ストレスによる身体的不調は、単なる疲労感にとどまらず、長期的に続くことで重大な健康問題へと発展する可能性があります。症状が一時的に軽くなったり波があったりする場合でも、原因であるストレス源が取り除かれていない限り、再発や悪化を繰り返してしまうこともあるため、日々の不調を「年齢のせい」「疲れているだけ」と片づけず、早めに適切なケアを受けることが必要です。

精神的な不調

義家族との同居によるストレスは、精神状態にもさまざまな影響を及ぼします。精神的な不調は、目に見えないため自覚しにくく、気付かないうちに深刻化してしまうこともあります。日常的な「なんとなく落ち込む」「なぜかイライラする」といった感情の変化も、ストレスによる心の疲労のサインである可能性があります。

典型的なのが、気分の落ち込みや無気力といった抑うつ的な症状です。自分の考えや行動が義家族に否定されるのではないかという不安から、発言や行動を控えるようになり、次第に自信を失っていってしまうケースを見受けます。日々の生活の中で「自分の存在が軽んじられている」「家の中で居場所がない」と感じるようになると、精神的負担はより深刻なものになってしまいます。

また、常に気を張って生活していると、ささいなことにも過敏に反応してしまい、緊張感が抜けなくなります。義家族との会話や日常的なやり取りにおいても、言葉の裏を読みすぎたり、自分の言動を過度に気にしてしまったりする状態が続くと、ストレスは蓄積していく一方です。

ストレスは、怒りっぽさ、涙もろさ、不安感といった感情面の不安定さにもあらわれます。

さらに、「何もしていないのに疲れている」「気持ちが常に沈んでいる」といった状態が続く場合には、うつ病などの精神疾患へと進行してしまうリスクも考えられます。

大切なのは、自分の気持ちの変化を見逃さないことです。「ただの気分の波」などと思って放置せず、心の違和感を軽視しないことが、精神状態の悪化を防ぐためには重要なのです。

人間関係や生活面での不調

義家族との同居によるストレスは、身体的・精神的な影響にとどまらず、周囲との人間関係や日々の生活全体にも大きな影響を及ぼします。特に、家庭内で感じる不満や不安をうまく言葉にできず抱え込んでしまうと、それが無意識のうちに行動や態度にあらわれ、人間関係の悪化や生活リズムの乱れにつながることがあります。

義家族と関わることに疲れて会話を避けるようになったり、共用スペースを避けて部屋にこもる時間が増えたりすると、家庭内のコミュニケーションが減少し、すれ違いや誤解が増えてしまいます。さらに、そうした態度が「冷たくなった」「何を考えているかわからない」と受け取られてしまい、ますます関係性の悪化

を招くことになってしまうのです。

また、ストレスによって気力や活力が奪われ、日々の生活そのものが閉塞的になってしまうこともあります。外出する気になれない、趣味や友人との付き合いが面倒に感じるなど、これまで楽しめていたことが楽しめなくなると、ストレス発散する機会もなくなり、気持ちがますます内向きになってしまいます。

こうした人間関係や生活面での不調は、自覚しにくいまま悪循環に陥ることも多いため、早い段階で変化に気づき、少しでも心の余裕を取り戻すことが大切です。

同居ストレスの症状セルフ診断

それでは、以下のチェックリストにある症状を確認し、同居によるストレスの影響をセルフ診断してみましょう。

【身体的な不調】

□ 寝つきが悪い

□ 夜中に何度も目が覚める

□ 朝早く目が覚めてしまう

□ 熟睡感がない・寝ても疲れが取れない

□ 食欲がわかない・食べ過ぎてしまう

□ 胃の不快感・吐き気・胃痛がある

□ 下痢や便秘を繰り返している

□ 肩や首が凝りやすくなった

□ 頭が重い・頭痛が続く

□ めまいがする

□ 動悸がする

□ 息苦しく感じる

□ 手足の冷えやしびれがある

□ 体がだるい・疲れが抜けない

□ 微熱が続く

【精神的な不調】

□ 怒りっぽくなった

□ 気分が沈みがち・落ち込みやすい

□ 不安を感じることが増えた

□ 何もやる気が起きない

□ 楽しいと感じることが減った

□ 自分に自信がなくなる

□ 自分の存在に意味を感じない

□ 常に緊張している感覚がある

□ 周囲の目が気になる

□ 失敗を極端に怖がるようになった

□ 考えごとが止まらない

□ 集中力が続かない・物忘れが増えた

□ 涙もろくなった

□ ため息が増えた

□ 消えてしまいたいと思うことがある

【行動・生活面の変化】

□ 家族との会話を避けるようになった

□ 義家族に会いたくないと感じるようになった

□ 共用スペースを避けるようになった

□ 自分の部屋にこもる時間が増えた

□ 外出を控えるようになった

□ 人付き合いが面倒に感じるようになった

□ 趣味や遊びに関心がなくなった

□ 家事や仕事でミスが増えた

□ 朝起きるのがつらい

□ 生活リズムが乱れている

□ 食事・睡眠などの生活習慣が崩れている

□ 配偶者との会話が減った

□ 何もしていないのに疲れを感じるようになった

□ 何も考えたくないと思うことが増えた

なお、以上のチェックリストは、同居生活によるストレスが心身や日常生活にどのような影響を及ぼしているかを確認するための参考資料です。あくまでもセルフ診断を目的としたものであり、医学的な診断や専門的な評価を行うものではありませんので、心療内科や精神科、カウンセリング機関などを受診していただくことをおすすめいたします。

同居ストレスチェックに関するQ&A

Q1.義家族との関係が悪いわけではないのに、ストレスを感じてしまいます。

A:人間関係が良好でも、価値観や生活ペースの違いがストレスになることは珍しくありません。遠慮や気遣いが積み重なっていくと、表面的には穏やかでも、内面では疲労が進行している場合がありますので、決しておかしいことではありません。

Q2.チェックリストでいくつ当てはまったら、ストレスが深刻だと考えるべきでしょうか?

A:特定の数を超えたから危険、という明確な基準はありません。ただし、「当てはまる項目が多い」「以前よりも症状が強くなっている」「長期間続いている」といった場合には、注意が必要です。とくに精神的・身体的な不調が同時に見られるようであれば、早めに環境を見直すか、専門機関に相談することをおすすめします。

Q3.配偶者にストレスを伝えても理解してもらえません。どうすればよいですか?

A:ストレスや不調は目に見えにくく、当事者でなければ気づきにくいものです。「つらい」「疲れている」といった感情だけでなく、「どんな場面で」「どのように困っているのか」を具体的に伝えることで、相手も状況を把握しやすくなります。一度で理解してもらえなくても、責めるのではなく、事実に基づいて話すことを意識してみてください。

まとめ

この記事では、義家族との同居によるストレスチェックについて、弁護士が解説させていただきました。

同居生活におけるストレスは、必ずしも関係性が悪い場合に限って生じるものではなく、日常のささいなすれ違いや生活スタイルの違いによっても、心身に影響を及ぼすことがあります。

今回ご紹介したチェックリストや不調の兆候は、あくまで一つの目安にすぎませんが、自分の状態に気づくきっかけとして活用していただければ幸いです。

ストレスが積み重なり、日常生活や家庭内の人間関係に支障が出るようであれば、無理に我慢するのはやめましょう。信頼できる第三者や、医師・カウンセラーといった専門家に相談することをおすすめいたします。

また、義家族との同居によって夫婦関係が悪化し、離婚問題に発展したときには、弁護士へご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。