父子家庭向け手当【一覧】父子家庭・シングルファザーのための支援制度を解説

ひとり親世帯では仕事と家事・育児の両立が難しく、子どもの世話をするために転職したり、勤務時間を減らしたりした結果、収入が離婚前より減ってしまうことも珍しくありません。

ですが、「生活が苦しい」といったイメージは、母子家庭にこそ多いものの、父子家庭に関しては母子家庭ほどそうした印象がないようです。一般的に、男性の方が女性よりも収入が高額であることが多いという事情が背景にあるのでしょう。また、「母子手当」や「寡婦控除」といった言葉から、離婚後に支援が必要とされているのは母子家庭だ、という印象を持つ人もいるのかもしれません。

ですが、補助金や育児のサポートなど、公的支援・手当を必要としている父子家庭は決して少なくありません。

この記事では、そうした父子家庭のための手当や公的支援制度について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

記事の最後には本記事でご紹介する公的支援を簡単な一覧にもまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

父子家庭のための手当・支援制度

父子家庭向け手当の概要・条件を解説

それではさっそく、父子家庭でも利用できる各種手当・公的支援制度をご紹介していきたいと思います。

本記事で解説する手当・公的支援制度は、以下の14の制度になります。

- 児童扶養手当

- 児童手当

- ひとり親家庭等医療費助成

- 自立支援教育訓練給付金

- 高等職業訓練促進給付金

- ひとり親家庭等就業支援

- 母子父子寡婦福祉資金

- 生活保護

- ひとり親控除

- 住宅手当

- 保育料の減免

- 通学・通勤交通費助成

- 上下水道料金の減免

- ごみ処理費等の減免

児童扶養手当

離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした支援制度が児童扶養手当になります。

支給対象は、以下のような児童(※18歳に達した最初の3月31日までの子。障害児は20歳未満)を監護または養育している人です。

- 通父母が離婚している

- 父または母が死亡している

- 父または母に一定の障害がある

- 父または母の生死が1年以上不明

- DV等により父母が別居している

- 婚姻によらず出生した子(未婚のひとり親)

- その他、父母が養育していないと認められる場合

支給金額は、毎年の物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制となっており、令和7年4月分からは以下の表の通りとなっています。

|

区分 |

全額支給 |

一部支給 |

|

児童1人のとき |

46,690円 |

46,680円~11,010円 |

|

児童2人以上のとき |

2人目以降1人につき上記金額に11,030円~5,520円加算 |

|

支給の有無や支給される金額は、受給者の前年の所得額に応じて決まります。具体的には、扶養親族の数や、配偶者および同居の扶養義務者の数などによって所得制限限度額が変わるため、市区町村のホームページや窓口などで確認してみてください。

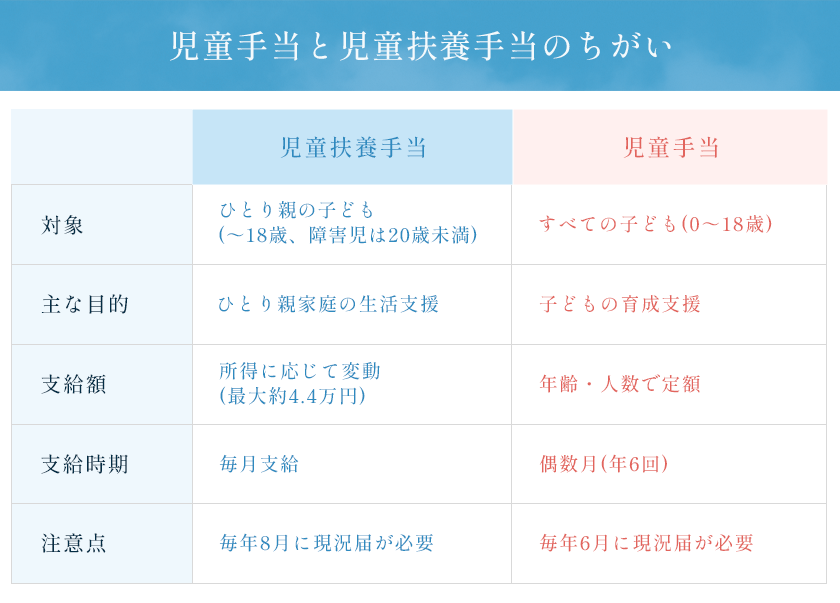

児童手当

児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする「児童手当法」に基づいた、現金給付による支援制度です。名称が似ているため、「児童扶養手当」と混同する方も多いのですが、別の制度なので注意してください。

支給対象は、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を)を養育している人です。原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数付きに、それぞれの前月分までの手当が支給されます。たとえば、6月に支給される手当は、4月・5月分です。

児童手当の支給を受けるには、子の出生や転入後なるべく早めに、現在住んでいる市区町村に対して「認定請求書」を提出する必要があります。この認定請求書の提出をもって申請とみなされ、市町村の認定が下りれば、申請した月の翌月分から手当の支給が開始されます。

なお、出生や転入の日が月末に近い場合には、申請が翌月にずれ込んでも、出生日または転入日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分の手当からさかのぼって支給される「15日特例」が適用されます。

ただし、申請が遅れてしまうと、原則としてその分の手当は受け取れなくなってしまいますので、くれぐれも期限内の手続きを心がけましょう。

児童手当の認定を受けた後も、継続して手当を受け取るには「現況届」の提出が必要です。現況届により、毎年6月1日時点の状況が確認され、その内容に基づいて、6月分以降の手当を引き続き受け取る資格(たとえば、児童と生計を同じくしているか、監護・保護しているかなど)が満たされているかどうかが判断されます。

この現況届を提出しなかった場合には、6月分以降の児童手当が支給されなくなってしまいますので、忘れずに提出するようにしましょう。

また、以下のいずれかに該当する場合も、現況届の提出が必要です。

- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

- 離婚協議中で配偶者と別居している場合

- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

- 支給要件児童の戸籍がない場合

- 施設等受給者

- その他、市区町村から提出の案内があった場合

児童手当の支給額は、表の通りです。

|

児童の年齢 |

児童手当の額(一人あたり月額) |

|

3歳未満 |

15,000円(第3子以降は30,000円) |

|

3歳以上 高校生年代まで |

10,000円(第3子以降は30,000円) |

なお、これまでは児童手当の支給に際して、受給者の前年所得によって支給区分を定める所得制限・上限限度額がありましたが、令和6年10月分以降より廃止されました。これまでは所得制限によって児童手当を受給できなかった父子家庭においても児童手当を利用しやすくなったといえるでしょう。

ひとり親家庭等医療費助成

母子家庭・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、医療費の自己負担相当分の一部を都道府県と市区町村で助成する制度です。対象から除外される者の条件や助成範囲、所得要件等は、市区町村により異なることがありますので、ここでは一般的なものについてご紹介します。

支給対象となるのは、ひとり親家庭等の、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの子どもと、その父・母または養育者です。

生活保護を受けている場合は、医療費助成を受けることはできません。

この医療費助成制度では、健康保険の適用を受けた診療や調剤、入院などにかかる自己負担分の医療費が助成されます。ただし、自由診療や予防接種、差額ベッド代などは対象外となります。助成の方法としては、医療機関の窓口で健康保険証と併せて医療証(受給者証)を提示することで、自己負担が免除または軽減される仕組みとなっています。

原則として、医療費のうち次の金額を自己負担することになります。

通院:医療機関ごとに、1人あたり月1,000円

入院:医療機関ごとに、1人あたり1日1,200円

なお、市町村民税が非課税の場合は、自己負担はなく全額助成されることになります。

自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金とは、ひとり親家庭の父・母に対し、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合、受講費用の一部を支給する給付金制度です。

住んでいる市区小村役場で事前に相談し、対象講座を確認してから申請をします。

支給金額は、受講費用の60%または85%です。

|

対象講座 |

支給金額 |

|

一般教育訓練給付金 |

受講費用の60%(上限20万円) |

|

特定一般教育訓練給付金 |

|

|

専門実践教育訓練給付金 |

受講費用の60%(上限160万円(修学年数×40万円)) |

どのような講座が対象になるかは、厚生労働省の検索システムでいつでも確認できますので、あらかじめ余裕を持って調べておくことをおすすめいたします。

参考:教育訓練給付制度(厚生労働省)

高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親家庭の親が看護師、保育士、介護福祉士などの国家資格を取得するため、一定期間学校などに通う際に、生活費の一部を支援する制度です。対象者が安定した職に就き、自立を図ることを目的としています。

具体的な支給要件などは各市区町村により異なりますが、一般的には次の8項目全てに当てはまる場合に給付金が支給されます。

- その市区町村に住んでいる母子家庭の母または父子家庭の父

- 現に20歳未満の児童を扶養している人

- 児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準の人

- 対象資格を取得するため、養成機関にて6ヶ月以上修業し、資格取得が見込まれる人

- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人

- 受講前に事前相談をした人(資格取得への意欲や能力、取得の見込み等)

- 過去に本事業を利用したことがない人

- 雇用保険制度の教育訓練支援給付金等、同様の趣旨の給付金の支給を受けておらず、今後も受ける予定のない人

対象となる資格は、以下のような「就職の際に有利となる資格」とされています。

- 看護師/准看護師

- 保育士

- 介護福祉士

- 理学療法士/作業療法士

- 歯科衛生士 など

支給金額は、市民税非課税世帯の場合は月100,000円、課税世帯の場合は月70,500円です。支給期間の上限は4年間で、1日も出席しなかった月の分は支給しない、など細かい決まりごともあるため、市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

ひとり親家庭等就業支援

自立支援給付金とは別に、自立・就業のサポートをする各種制度が自治体ごとに整えられています。

たとえば、静岡県では「ひとり親サポートセンター(母子家庭等就業・自立支援センター)」が、就職相談や就業支援講習会、就業情報の提供のほか、生活相談や法律相談など、父子家庭や母子家庭の自立のための各種支援を行っています。

母子父子寡婦福祉資金

母子父子寡婦福祉資金とは、父子家庭や母子家庭、寡婦を対象に、経済的自立と生活の安定を目的とした公的な貸付金制度です。

その貸付金の中身はさまざまで、高等学校以上に修学するための授業料などを貸付ける「修学資金」のほか、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金等なども対象となる場合があります。

貸付けの具体的な条件は自治体によって異なりますので、都道府県や市区町村のホームページを確認してみてください。

生活保護

生活保護とは、資産や能力などを活用してもなお生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした公的支援制度です。

その内容としては、一般的な生活を営む上で生じる以下の必要経費に関して、保護費が支給されます。

|

生活を営む上で生じる費用 |

支給内容 |

|

日常生活に必要な費用 |

基準額は、以下の(1)と(2)を合算して算出する。 |

|

アパート等の家賃 |

定められた範囲内で実費を支給。 |

|

義務教育の学用品費 |

定められた基準額を支給。 |

|

医療サービス費 |

費用は直接医療機関へ支払うため本人負担なし。 |

|

介護サービス費 |

費用は直接介護事業者へ支払うため本人負担なし。 |

|

出産費用・葬祭費用 |

定められた基準額を支給。 |

|

就労に必要な技能修得等費用 |

定められた基準額を支給。 |

生活保護を受けるには、まず都道府県や市が設置する福祉事務所に対して、生活保護の相談や申請を行う必要があります。最初に事前相談を行い、制度の概要について説明を受けたうえで、生活福祉資金やその他の社会保障施策の活用についても、担当者と一緒に検討していく流れとなります。

生活保護の申請時に必要な書類は特に定められていませんが、申請後には調査が行われ、その際に世帯の収入や資産の状況が確認できる資料(たとえば通帳の写しや給与明細など)の提出を求められることがあります。

申請が受理されると、家庭訪問などの実地調査のほか、預貯金・保険・不動産といった資産の状況、扶養義務者からの援助(仕送りなど)の可能性、年金や各種手当などの社会保障給付の状況、就労収入の有無や就労可能性などについて調査が行われます。

生活保護の支給が決定された場合、厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定された「最低生活費」と、世帯の収入(給与、年金、児童扶養手当、親族からの援助など)とを比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が生活保護費として支給されます。

ひとり親控除

ひとり親控除とは、離婚や死別などによって子どもを扶養しているひとり親の税負担を軽減するための所得控除制度です。

2021年度の税制改正により、「寡婦控除」「寡夫控除」が見直され、性別を問わない新しい「ひとり親控除」が導入されました。これによって、シングルマザーだけでなく、シングルファザーも所得控除を受けられるようになりました。

適用対象は、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にしている子どもがいる父や母です。

ひとり親控除による控除金額は、所得税の場合35万円、住民税の場合30万円となっています。この金額が課税所得から控除される(差し引かれる)ことになるため、実際に支払う税金が軽減される仕組みです。

ひとり親控除の申請方法ですが、年末調整か確定申告によって申告します。会社勤めであれば年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入します。確定申告の場合は、確定申告書に必要事項を記入します。

給付金ではないため「支援制度」としては忘れられがちな制度ですが、手続き自体はとても簡単で税金の軽減という効果があるので、忘れずに申告しましょう。

住宅手当

住宅手当は、自治体が独自に設けている補助制度や、企業が独自に設けている福利厚生の一環です。「家賃補助」や「住居手当」などともよばれます。

多くの企業では、賃貸物件に居住している社員を対象に、家賃の一部を補助する形で住宅手当金を支給します。支給額は「家賃の〇%」「上限〇万円まで」などと設定されていることが一般的です。また、世帯主かどうか、扶養家族がいるかなども支給条件に関係してくる場合があります。

なお、企業から支給される住宅手当は「給与」扱いになるため、原則として課税対象です。

保育料の減免

市区町村民税が非課税のひとり親世帯や、児童扶養手当を受給している世帯については、保育料が減免されることがあります。

減免の対象や内容、申請手続き等は各自治体がそれぞれ定めていますので、市区町村に確認しましょう。

通学・通勤交通費助成

生活保護や児童扶養手当を受給している世帯や、母子生活支援施設に入所している世帯等を対象に、バスや電車、地下鉄などの公共交通機関の利用料金を減免する制度があります。

たとえば、静岡県静岡市では、児童扶養手当を受給している世帯の負担軽減を目的とし、JR通勤定期乗車券を3割引で購入することができる「JR通勤定期乗車券割引制度」を実施しています。児童扶養手当証書と証明写真を用意して静岡市の担当窓口で申請し、発行された特定者資格証明書を使ってJRの駅で定期券を購入します。

また、東京都では、都内に住民票のある生活保護や児童扶養手当を受給している世帯などを対象に、都営地下鉄全線、都営バス(江東01を除く)、都電、日暮里・舎人ライナーで利用できる「都営交通無料乗車券」を発行しています。こちらも、児童扶養手当証書や生活保護の開始決定通知書などを用意して、市区町村役場の窓口で発行申請をします。

以上の通り、居住地や利用する路線などによってさまざまな助成制度があるため、事前に確認しておくと安心です。

上下水道料金の減免

自治体によっては、上下水道料金の一部を軽減する制度が設けられています。

たとえば、神奈川県の県営水道では、児童扶養手当を受給している世帯などを対象に、水道料金のうち、「口径25ミリメートル以下の基本料金と1ヶ月あたりの使用水量8立方メートルまでの従量料金との合計(2ヶ月1,844円)に消費税等相当額」を加えた額を減額する制度があります。

申請手続きは、管轄の水道営業所の窓口で行えるほか、郵送やオンライン申請によっても行えます。

参考:水道料金の減免制度(神奈川県)

上下水道料金の減免制度は、自治体の福祉政策の一環として提供されており、住んでいる地域によって支援内容が異なります。申請方法や必要書類も異なる場合があるため、あらかじめ自治体の公式サイトや窓口で詳細を確認しておきましょう。

ごみ処理費等の減免

こちらも、自治体による独自の制度です。粗大ごみなどの収集手数料が減免されることが一般的です。

たとえば、東京都江東区では、生活保護や児童扶養手当などを受給している世帯を対象に、粗大ごみ手数料を減免する制度が設けられています。また、粗大ごみだけでなく、廃棄物処理手数料についても減免する制度があります。

参考:粗大ごみ等の収集手数料の減免(江東区)

お住いの市区町村のホームページなどで確認してみてください。

父子家庭のための手当一覧

さて、以上、本記事でご紹介した公的支援制度・手当について、一覧表にまとめますと以下の通りとなります。

|

手当・支援制度 |

概要 |

|

児童扶養手当 |

ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するため、児童を養育する親などに対して手当を支給する制度 |

|

児童手当 |

子どもの健全な育成を目的に、0歳から高校卒業までの児童を養育する家庭に対して支給される手当 |

|

ひとり親家庭等医療費助成 |

ひとり親家庭の親や子どもに対して、医療費の自己負担分を軽減または免除する制度 |

|

自立支援教育訓練給付金 |

ひとり親が就職やキャリアアップのために職業訓練を受講した際、受講費用の一部を支給する制度 |

|

高等職業訓練促進給付金 |

国家資格取得を目指すひとり親が養成機関で学ぶ期間中の生活を支援するための給付制度 |

|

ひとり親家庭等就業支援 |

ひとり親家庭の自立を促進するために、就職支援や相談、講習会などを提供する総合的な支援 |

|

母子父子寡婦福祉資金 |

ひとり親や寡婦に対し、修学や技能習得、転居や事業開始など幅広い目的で利用できる貸付制度 |

|

生活保護 |

生活に困窮する人が、最低限の生活を保障されながら自立を目指すための総合的な公的扶助制度 |

|

ひとり親控除 |

ひとり親家庭の税負担を軽減するため、一定の条件を満たす場合に所得控除が適用される税制上の制度 |

|

住宅手当 |

企業や自治体が家賃の一部を補助し、従業員や住民の住宅費負担を軽減する制度 |

|

保育料の減免 |

ひとり親家庭や低所得世帯に対し、保育園や幼稚園の利用料を軽減または免除する制度 |

|

通学・通勤交通費助成 |

児童扶養手当や生活保護などを受給する世帯に対し、定期券や公共交通機関の利用料を減額する制度 |

|

上下水道料金の減免 |

生活保護や児童扶養手当などを受給する世帯を対象に、水道や下水道の基本料金などを減額または免除する制度 |

|

ごみ処理費等の減免 |

粗大ごみなどの処分費用について、対象世帯に対して手数料を免除・軽減する制度 |

ご紹介した通り、支給要件や支給額・減免額は実施している自治体や対象となる世帯によって異なりますので、自治体の子ども課などの窓口でしっかり確認しておくことが重要です。

父子家庭向けの手当に関するQ&A

Q1.父子家庭と母子家庭で受けられる支援に違いや差はありますか?

A:制度により支給条件などは異なりますが、親の性別によって違いや差を設けていることはありません。一般的には、親や世帯の所得や子どもの年齢によって、支給額が決められることになっています。

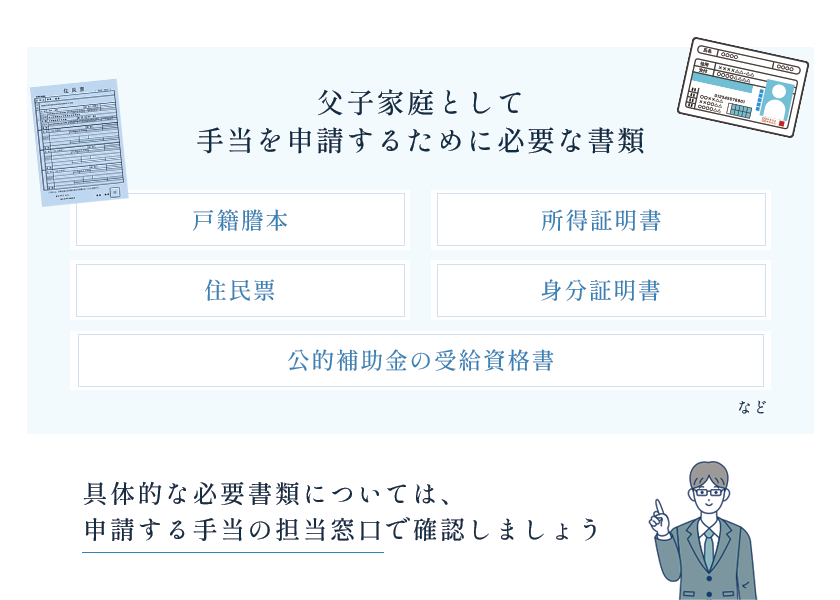

Q2.父子家庭として手当を申請するには、どんな書類が必要ですか?

A:戸籍謄本や住民票、所得証明書や身分証明書などのほか、必要に応じて公的補助金の受給資格書などが必要となってきます。具体的な必要書類については、申請する手当の担当窓口で確認しましょう。

Q3.手当を受けているときに再婚したらどうなりますか?

A:婚姻や事実婚と判断される状態になると、多くの場合は支給停止となります。不正受給などにもつながりかねないため、できれば事前に担当窓口で相談しておくと安心です。

まとめ

この記事では、あまり一般的には知られていない父子家庭向けの公的な手当・支援制度についてご紹介させていただきました。

とはいえ、都道府県や市区町村、企業によって独自の支援制度を設けているため、本記事ではご紹介しきれなかった手当もあるかと思います。利用できるのに存在を知らずに利用し損ねてしまった、といったことがないよう、日頃からきちんと調べておくことが重要です。

特に、ひとり親家庭を対象とした制度の多くは、申請によって初めて支援が受けられる仕組みになっています。生活や子育ての負担を少しでも軽くするためにも、ご自身の状況に合った制度がないか、こまめに情報を確認し、必要に応じて相談窓口に問い合わせてみてください。

本記事が、少しでもご参考となりましたら幸いです。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。