不倫裁判|不貞行為の裁判の流れや費用、デメリットなどを弁護士が解説

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求しても、なかなか任意で支払いに応じてもらえるケースは多くありません。内容証明郵便を送っても無視する人や、不倫なんてしていない、と徹底的に反発する人もいるでしょう。

話し合いでは問題が解決しないとなった場合、最終的には裁判による慰謝料請求を検討することになるかと思います。

ですが、日常生活の中で裁判に関わるという人はそうそういないため、不倫裁判といっても何をどのようにするか分からない、という人がほとんどではないでしょうか。

そこでこの記事では、不倫裁判の基本的な流れや考え方について、法律の専門家である弁護士が詳しく解説させていただきます。不倫裁判にかかる費用や、不倫裁判をすることで生じるデメリットなどについても触れていきますので、裁判を検討している方に少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。

目次

不倫裁判

不倫裁判とは、一般的に、不倫した配偶者やその不倫相手に対して、慰謝料の支払いを求める裁判のことをいいます。

配偶者の不倫によって受けた精神的苦痛について、その損害の賠償として金銭の支払いを請求するものであり、話し合いや内容証明郵便による請求で解決できなかった場合の最終的な法的手段となるものです。

ところで、似たようなものに「離婚裁判」がありますが、厳密には不倫裁判と離婚裁判は異なります。

離婚裁判とは、配偶者との婚姻関係を継続するか離婚するかを裁判所に審理してもらうための手続きです。離婚する・しないで揉めている場合や離婚条件で合意できない場合に、家庭裁判所で離婚裁判を申し立てることになります。

一方、不倫裁判は、離婚するかどうかとは関係なく、不貞行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償を目的とするものです。

この記事では、不倫慰謝料を請求する「不倫裁判」について、詳しく解説させていただきます。

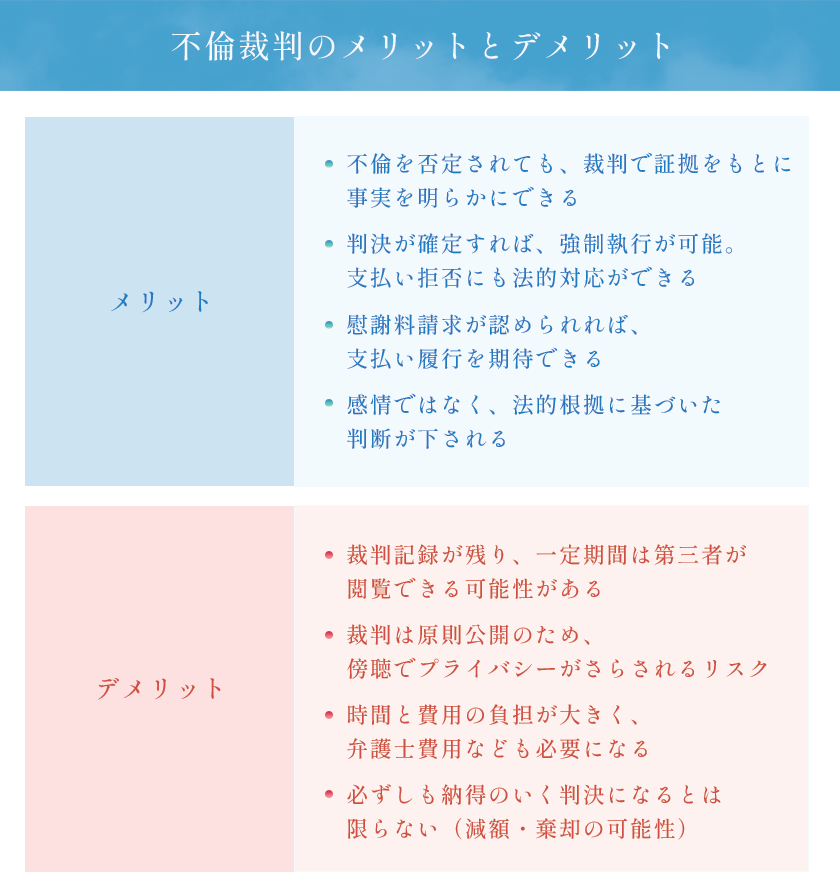

不倫裁判のデメリット

さて、不倫裁判によって浮気相手に慰謝料を請求する場合、大きなメリットとして、「相手が不倫を否定し続けていたとしても、裁判という場で証拠をもとに事実を明らかにできれば、慰謝料請求を正当に認めてもらえる」という点が挙げられます。

さらに、判決が確定すれば強制執行も視野に入れた対応が可能となり、相手の支払い拒否に対しても法的手段を講じることができるようになるのです。

このように、慰謝料請求が認められた場合には、支払いの履行が期待できるというメリットがある一方で、不倫裁判には以下のようなデメリットも存在します。

① 裁判記録が残る

不倫裁判を起こすと、訴状や証拠書類、判決書など、裁判に関する一連の記録が裁判所に保存されます。これらの「訴訟記録」ですが、民事訴訟法第91条第1項により、原則として何人でも裁判所書記官に対して閲覧を請求することができると定められています。

(訴訟記録の閲覧等)

民事訴訟法第91条1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

つまり、事件の当事者以外であっても、法令上の制限がない限り、手続きを踏めば訴訟記録を閲覧できる可能性があるのです。

もっとも、訴訟記録を閲覧するためには、原則としてその訴訟の事件番号と、当事者双方の氏名を特定する必要があるため、実際に閲覧されることはほとんどないでしょう。

それでも、裁判記録は一定期間裁判所に保管されるため、「記録として残る」という事実は避けられません。プライバシーや社会的影響などを気にする人にとっては、無視できないリスクです。

② 不倫裁判は傍聴できる

不倫慰謝料をめぐる裁判は、原則として公開の法廷で行われるため、第三者が傍聴することも可能です。

その場で交際の経緯や私的なやり取り、証拠として提出されたメールや写真の内容が読み上げられることになれば、精神的な負担は計り知れません。

とりわけ、不倫の事実を周囲に知られたくない場合、法廷で関係性を詳しく説明しなければならないという状況は、当事者にとって大きなストレスとなるでしょう。傍聴人が誰であっても、プライバシーが人目にさらされるということ自体がデメリットとなるのです。

③ 時間や費用がかかる

不倫裁判となれば、訴状への対応や証拠の収集・確認に加えて、裁判所から指定された期日に出頭しなければなりません。裁判は一度で終わることはなく、複数回の期日が設けられるのが一般的です。その都度スケジュールを調整し、時間を確保する必要があります。

日常生活や仕事をこなしながら訴訟の対応もするのは、決して簡単なことではありません。

特に、「不貞行為が本当にあったのか」などといった事実関係について争いがある場合には、提出された証拠を精査したり、自分の主張を組み立てたり、その反論を裏付けるための証拠を収集したりする必要があります。

裁判の進行スケジュールに合わせてこうした対応を進めなければならないため、自分一人であるには限界があり、弁護士に依頼することも多いかと思います。

結果として、裁判の申立てにかかる印紙代や郵券代、裁判所への交通費や弁護士費用といった金銭的な負担も発生します。

裁判が長引けば長引くほど、経済面だけでなく精神的な負担も大きくなっていくのです。

④ 納得のいく判決が出るとは限らない

裁判で訴えを起こしたとしても、必ずしも希望通りの判決が得られるとは限りません。不貞行為を立証する証拠が不十分であれば、慰謝料請求自体が認められない可能性もあります。これは、慰謝料請求をする側だけに限らず、慰謝料請求された側にとっても同じです。

また、慰謝料の金額についても、裁判所が妥当と判断した範囲で決定されるため、請求金額から減額されるケースも少なくありません。

加えて、判決で慰謝料が認められたとしても、相手に支払能力がなければ、裁判をした手間と費用だけがかかり、実際にはお金を回収できない、という問題もあります。

裁判に負けて不満に思う結果となることもあれば、裁判に勝ったとしても、それがそのまま満足のいく解決につながるとは限らないのです。

不貞行為の裁判の流れ

それでは次に、不倫裁判の流れについて、見ていきましょう。

不倫裁判の流れ

不倫慰謝料を請求する裁判は、その請求金額に応じて、地方裁判所または簡易裁判所で行われます。どの裁判所に申し立てるかは自由に選ぶことはできないため、あらかじめ管轄の裁判所を調べておきましょう。

まずは、慰謝料を請求する側(原告)が訴状を作成し、管轄の裁判所に提出して申立てを行います。

訴状には、「いつ・どこで・どのような不貞行為が行われたのか」といった具体的な事実関係や、訴訟に至るまでの経緯、どのような精神的損害を受けたのか、いくら請求するのか、といった主張を書きます。訴状には、LINEのやり取りや写真、探偵による調査報告書などの証拠となる資料も添付して提出します。

訴状が受理されると、裁判所が被告となる不倫相手に訴状を送達し、一定期間内に「答弁書」を提出するよう求めます。不倫相手は答弁書に、不貞行為の認否や、慰謝料の金額や責任の有無に関する主張などを記載して裁判所に提出します。

双方の主張が出揃ったら、裁判所が指定する期日において、原告・被告双方が出頭し、主張と証拠のやり取りを行う期日(弁論期日)が開かれます。お互いの主張が食い違う場合には、不貞の有無や交際の実態について証人尋問や当事者尋問が実施されることもあります。内容によっては、非常にプライベートなやり取りが法廷で問われることになり、精神的な負担を感じる場面も少なくありません。

裁判を進める中では、裁判所が和解を提案することが多いです。

和解とは、判決によらず、当事者間の合意を得て裁判を終わらせる方法です。不倫裁判では、当事者双方の精神的・経済的負担を軽減するため、裁判所から和解の場が設けられることが一般的です。

たとえば、不貞行為があったことは証拠で明らかになっており、「100万円だ」「いや30万円だ」と金額面で争いになっている場合、今後の長期的な争いを避けるために、「70万円が妥当なので、70万円で和解してはどうか」と提案するわけです。

和解が成立すれば、その内容は「和解調書」という形で裁判所に記録されます。和解調書は判決と同じ法的効力を持つため、任意で慰謝料が支払われない場合には、強制執行の手続きに進むことも可能です。

審理が一通り終わると、裁判所が提出された証拠や主張内容をふまえて、「不貞行為があったといえるかどうか」「慰謝料の金額として妥当か」といった点を判断し、最終的な判決を下します。

判決に納得がいかない場合は、不服申し立てを行うことも可能です(控訴)。

裁判を検討する際には、こうした手続きの全体像や和解の可能性も視野に入れた上で、自身にとって最も納得のいく解決方法を見極めることが大切です。

不貞行為の裁判の期間

不貞行為を理由にした慰謝料請求の裁判は、通常、数か月から1年程度を見込む必要があります。ただし、争点の内容や相手方の対応、証拠の有無などによって、大きく前後するのが実情です。

たとえば、相手が不貞行為を認め、慰謝料の金額だけが争点となるような場合であれば、比較的短期間で判決が出ることもあります。一方で、「不倫そのものを否定して争ってくる」「不貞の証拠が不十分」「複数の証人尋問が必要」などといった事情がある場合には、裁判が長期化し、1年以上かかることも珍しくありません。

また、判決が不服で控訴することになれば、さらに半年、1年と時間がかかる可能性があります。

裁判を検討する際には、長期戦になる可能性も視野に入れておくことが重要です。

不倫裁判の費用

不倫慰謝料請求を裁判で行うとなると、主に次のような費用が発生します。訴える側・訴えられる側どちらであっても、ある程度の金銭的負担を見込む必要があるため、事前に把握しておきましょう。

裁判をするためには、裁判所に対して収入印紙を貼った訴状を提出し、郵便切手などの送達費用も用意しなければなりません。

手数料は収入印紙で納付しますが、慰謝料の請求金額に応じて手数料が変わります。

たとえば、慰謝料請求額が100万円の場合、申立て手数料は10,000円、慰謝料請求額が650万円の場合の申立て手数料は36,000円です。

参考:手数料額早見表(裁判所)

書類の送達に必要な郵便切手(郵券代)は、裁判所によって組合せや合計額が異なりますが、おおむね数千円程度が目安です。被告が複数いる場合や、送付先が遠方の場合には、追加費用が発生することもあります。

なお、参考までに、こちらは静岡地方裁判所の郵券代の組み合わせになります。

|

被告の人数 |

金額 | 切手の内訳 |

| 1人 | 6,000円 |

500円×8枚 |

|

110円×10枚 |

||

|

100円×5枚 |

||

|

50円×5枚 |

||

|

20円×5枚 |

||

|

10円×5枚 |

||

|

被告が1名増すごとに2,000円(500円×4枚)追加 |

||

参考:郵便切手及び予納金一覧(静岡地方裁判所)

さらに、「弁護士費用」も重要です。訴訟対応を弁護士に依頼する場合、着手金や報酬金、場合によっては日当や出張費なども発生します。

裁判が長引けばそれだけ弁護士の関与も増え、総費用が当初の想定より高額になることもあります。遠方の裁判所に出頭しなければならない場合には、交通費や宿泊費も必要になるでしょう。

このように、不倫慰謝料の裁判では、印紙代や郵券代といった「裁判手続きに伴う実費」に加え、弁護士費用などの付随費用がかかります。裁判に進む前に、これらの費用を十分に見積もった上で、和解や示談による解決が可能かどうかも含めて、冷静に判断することが大切です。

不倫裁判で勝つには

それでは、不倫裁判で勝つにはどのように対応すべきなのでしょうか。

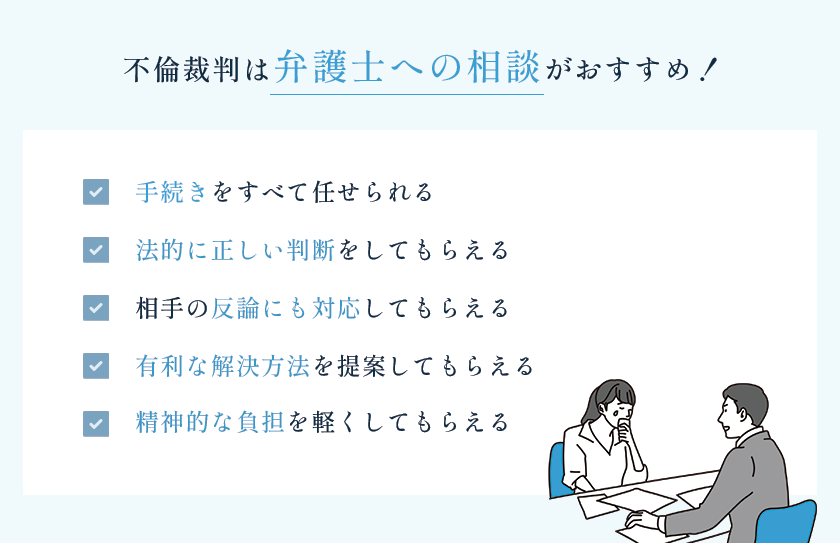

不倫裁判は弁護士に相談するのがおすすめ

不倫慰謝料を裁判で請求する場合、証拠の準備や書類の作成、裁判所とのやり取りなど、慣れない手続きが多く発生します。裁判の経験がない方にとっては、何から始めればいいのか分からず、不安に感じる場面もあるでしょう。

また、不貞行為の有無をどう証明するか、慰謝料としていくら請求すべきか、といった点も、相場や裁判例を踏まえた判断が必要です。相手が争ってきた場合には、きちんと自身の主張を裏付ける証拠を揃えて反論しなければなりません。

こうした煩雑な手続きをスムーズに進めるためには、弁護士にご相談いただくのがおすすめです。

弁護士は、法的な視点から証拠の整理や主張の精査を行います。また、相手方とのやり取りや裁判所での対応も、弁護士に一任することができます。状況によっては、判決にこだわらず、和解によって早期解決を図るほうが有利になるケースもあるため、そうした判断についても専門的なアドバイスを得ることが可能です。

不倫裁判は、法的な正しさを主張する必要がある上、証拠の出し方や交渉の進め方によって、得られる結果が大きく変わる可能性のある手続きです。できるだけ早い段階で、弁護士に相談していただければと思います。

不倫裁判に関するQ&A

Q1.裁判所は慰謝料の金額について何を基準に決めるのですか?

A:婚姻期間、不貞の期間や頻度、子どもの有無、離婚の有無、不倫相手の態度など、さまざまな事情を考慮して裁判所が判断します。一律の基準があるわけではなく、個別の事情によって金額は大きく変わります。

Q2.不倫裁判に勝てば、必ず慰謝料を払ってもらえるのですか?

A:いいえ。判決で勝っても、自動的に入金されるわけではありません。相手が任意に支払わない場合は、判決や和解調書といった債務名義に基づき、強制執行によって財産を差し押さえる必要があります。

Q3.不倫裁判の途中で和解することもできますか?

A:できます。裁判所から和解を勧められることも多く、当事者間で金額・支払方法・支払期日をはじめ、分割払い、期限の利益喪失、遅延損害金、連絡・接触の禁止、清算条項(本件に関して今後互いに請求しない)などの条件について取り決めます。合意が成立すれば和解調書が作成され、裁判は終了となります。

まとめ

本記事では、不倫裁判について、その流れや費用、デメリットなどを弁護士が解説させていただきました。

不倫裁判は、相手との交渉では問題が解決しない場合に、裁判所に決断を委ねることができるため、強制的に問題の解決が図られます。一方で、証拠の準備や裁判所とのやり取り、相手からの反論への対応など、時間的・精神的・経済的な負担が大きいのも事実です。

また、判決を得たとしても、必ずしも慰謝料が確実に支払われるとは限らず、回収のために別途手続きが必要になることもあります。そのため、裁判に進むべきかどうかを判断する際には、費用面や回収の見込み、そして和解という選択肢も含めて、全体を見通して検討することが大切です。

少しでも不安や疑問がある方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。お電話によるご相談も可能ですので、ぜひ一度、お問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。