慰謝料請求でやってはいけないこと・慰謝料請求された時にやってはいけないことは?

配偶者の不倫が発覚したら、不倫相手への慰謝料請求を検討するかと思います。

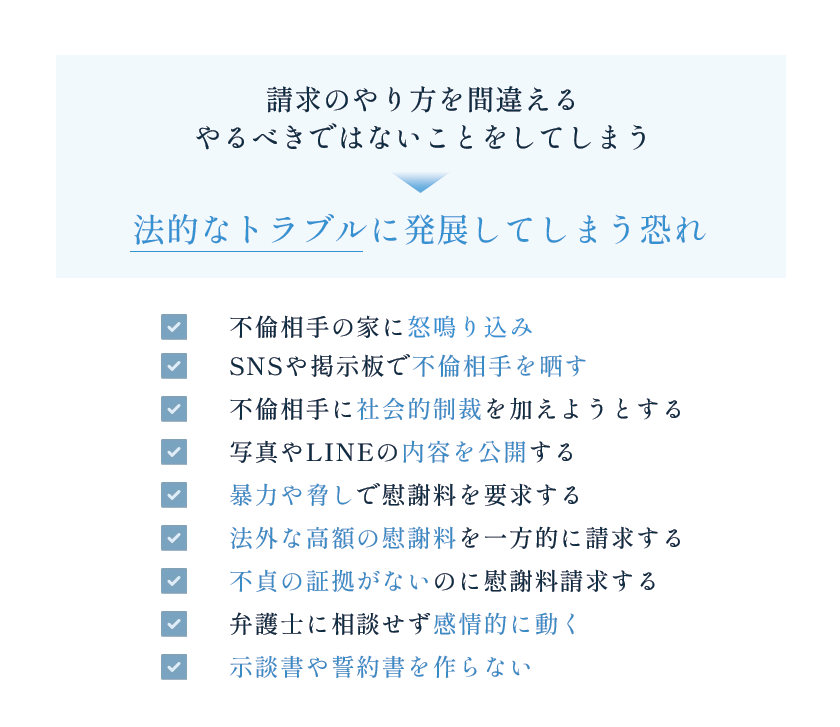

不貞行為を理由とした慰謝料請求は法律で認められた権利ですから、請求すること自体に問題はありません。ですが、その請求のやり方を間違えたり、請求の際にやるべきではないことをしてしまったりすると、法的なトラブルに発展してしまう恐れがあります。

さて、この記事では、「慰謝料請求でやってはいけないこと」を中心に、不倫慰謝料の請求において、慰謝料を請求する側と請求された側、それぞれがやってはいけないことについて、弁護士が具体的に解説させていただきます。

不倫の慰謝料請求は、請求する側も請求された側も、非常に感情的になりやすい問題です。適切に手続きを進めていくためにも、やってはいけない行動を本記事でおさえておきましょう。

目次

慰謝料請求でやってはいけないこと

それではさっそく、慰謝料請求でやってはいけないことについて、詳しく確認していきましょう。

慰謝料請求でやってはいけないこと9選

① 不倫相手の家に怒鳴り込み

慰謝料を請求する人の中には、「どうしても許せない」「直接謝らせたい」という気持ちから、不倫相手の自宅へ押しかけて怒鳴りつけるような行為に出てしまう人もいるようです。

ですが、たとえ慰謝料請求が認められる立場であっても、突然自宅に訪問し押し入るような行為は、住居侵入罪(刑法第130条)や脅迫罪(刑法第222条)といった刑事事件に発展するリスクがあります。

(住居侵入等)

刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。(脅迫)

刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

そうなると、反対に相手から損害賠償を請求されてしまったり、通報されたりする可能性があるのです。

② SNSや掲示板で不倫相手を晒す

怒りや悲しみのあまり、不倫相手の実名や顔写真、勤務先の情報などをSNSやインターネット掲示板に投稿してしまう人も見られます。

ですが、たとえ投稿内容が事実であっても、社会的評価を低下させるような内容を公にすれば、名誉毀損罪(刑法第230条)に該当するおそれがありますし、侮辱的な言葉を書き込んだ場合には侮辱罪(刑法第231条)が成立する可能性もあります。

(名誉毀損)

刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(侮辱)

刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

感情的に不倫相手の個人情報をSNSなどで公開しないよう、冷静に対応するようにしましょう。

③ 不倫相手に社会的制裁を加えようとする

「相手に反省させたい」「社会的に罰を受けさせたい」と思い、勤務先に不倫の事実を伝えたり、相手の家族や友人に暴露したりする人もいるようですが、社会的制裁を目的とした私的報復はやめましょう。

このような行為も、名誉毀損罪や信用毀損及び業務妨害罪(刑法第233条)に問われる可能性があります。

(信用毀損及び業務妨害)

刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

また、勤務先への連絡によって不倫相手が懲戒処分や退職に追い込まれた場合、その損害について逆に賠償請求されることもあります。

慰謝料請求は、感情ではなく法に基づいて冷静に行うことが大切です。

④ 写真やLINEの内容を公開する

不倫の証拠として入手したLINEのメッセージや写真を、第三者に見せたり、インターネット上に公開したりする行為も、慰謝料請求でやってはいけないことの一つです。

写真やメッセージのやり取りといった証拠は、調停や裁判などの場で適切に使用しなければなりません。個人的な制裁目的で公開しないようにしてください。

⑤ 暴力や脅しで慰謝料を要求する

「慰謝料を払わないなら職場にばらす」「家族に言う」などと脅したり、暴力的な態度で慰謝料を迫ったりする行為は、恐喝罪(刑法第249条)に該当する可能性があります。

また、直接的な暴行に及んだ場合には、暴行罪(刑法第208条)として刑事責任を問われるおそれもあります。

(恐喝)

刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(暴行)

刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

たとえ不倫相手に「不貞行為をした」という非があったとしても、違法な手段で慰謝料を要求すれば、慰謝料請求した側が犯罪者となってしまう恐れがあります。慰謝料はあくまで法的な権利として、適正な方法で請求することが重要です。

⑥ 法外な高額の慰謝料を一方的に請求する

不倫慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度や婚姻期間、不貞行為の期間・回数、離婚の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮し判断されます。

相場の金額は数十万円から数百万円程度となっており、大抵のケースでは相場を目安とした金額を請求することが一般的です。

それにもかかわらず、相場を大きく超える法外な金額を一方的に提示した上、減額交渉にも一切応じずに強硬な態度を取れば、不倫相手もかえって反発してしまい、まとまる話し合いもまとまらなくなってしまうことがあります。

感情的に高額な慰謝料を請求するよりも、法的根拠や実際の判例を踏まえて、現実的かつ妥当な金額で請求を行うことが、スムーズな解決につながることもあるのです。

⑦ 不貞の証拠がないのに慰謝料請求する

「浮気しているに違いない」といった思い込みだけで慰謝料を請求してしまうのは危険です。

不貞行為の証拠がないまま請求を行えば、相手が全面的に否定し、話し合いが平行線のまま長引いてしまうことがあります。

また、「事実無根だ」と反発され、相手の態度が強硬になるケースも少なくありません。

LINEのやり取りや写真、宿泊記録など、客観的に不貞行為を裏づける証拠があってこそ、慰謝料請求を進めていくことができるのです。

確実な証拠を集めた上で、法的に請求が認められるかどうかを冷静に判断することが大切です。

⑧ 弁護士に相談せず感情的に動く

不倫が発覚した直後は、怒りや悲しみで冷静さを失いがちです。

その勢いのままに相手へ直接連絡を取ったり、感情的な内容の手紙やメールを送ったりすれば、相手が防御的・攻撃的な姿勢を取るようになり、交渉がスムーズに進まなくなることがあります。また、やり取りの内容次第では、自分の言葉が相手に利用されてしまう恐れもあるのです。

弁護士に依頼すれば、請求の可否や適切な請求額を検討してもらえますし、証拠収集や請求手続きを任せることができます。

専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが大切です。

⑨ 示談書や誓約書を作らない

慰謝料の金額や支払い方法などが話し合いでまとまっても、口約束のまま終わらせるのは非常に危険です。

書面を残さなければ、「そんな約束はしていない」「もう支払いは済んでいる」などと後から主張され、再びトラブルになるおそれがあります。

示談書や誓約書には、慰謝料の金額、支払い期日、分割払いの場合の方法、清算条項などを明記しておくことが重要です。

法的に複雑な面もありますので、抜け漏れを防ぎ有効な示談書や誓約書を作るためにも、弁護士に示談書や誓約書などを作成してもらうこともおすすめです。

慰謝料請求された時にやってはいけないこと

それでは次に、慰謝料請求された側がやってはいけないことについて確認しておきましょう。

慰謝料請求された側がやってはいけないこと7選

① 不倫慰謝料を拒否し無視する

慰謝料請求の内容証明郵便が届いたとき、驚きや不安から「無視すればそのうち収まるだろう」と放置してしまう人もいるようです。

しかし、請求を無視したままにすると、相手が裁判や調停の手続きを取る可能性が高くなり、話し合いによる解決の機会を失ってしまいかねません。

まずは冷静に内容を確認し、必要に応じて弁護士に相談することが大切です。

② 感情的な対応をする

突然の慰謝料請求に動揺し、怒りや焦りから相手に暴言を吐いたり、挑発的な態度を取ったりしてはいけません。

感情的な言動は、相手からの敵意や反発心を強めてしまい、かえって交渉が難航してしまう原因になります。

また、そのような発言やメールの内容が証拠として残されれば、後の話し合いで不利になることもあるのです。

慰謝料請求された場合、何より大切なのは冷静に落ち着いて対応することです。必要であれば専門家を通じて対応するようにしましょう。

③ 証拠や内容を確認せず言いなりに払ってしまう

請求書や内容証明郵便を受け取った際、焦って内容を十分に確認せず、相手の提示した金額をそのまま支払ってしまう人もいます。

しかし、不貞行為を裏づける証拠が十分でない場合や、請求金額が相場を大きく上回る場合も少なくありません。

証拠が不十分なのに、請求された金額をそのまま支払ってしまうと、後から「払う必要がなかった」とわかっても返還を求めることは困難です。

請求の根拠や金額の妥当性を慎重に確認し、少しでも疑問があれば弁護士に相談してから対応しましょう。

④ 相手に有利になるような言動をする

「軽い気持ちだった」「申し訳ない」といった不用意な謝罪や発言をしてしまうと、それが不貞行為を認めた証拠として扱われることがあります。

また、相手の主張を安易に肯定したり、事実関係を曖昧にしたまま話を進めたりすると、後の交渉で不利な立場に立たされる恐れがあります。

発言がトラブルの火種になりそうな場合には、弁護士を通じてやり取りを行うようにしましょう。

⑤ SNSなどで相手を誹謗中傷する

慰謝料請求への不満や怒りをSNSに投稿する行為は厳禁です。

「理不尽な請求をされた」「ひどいことを言われた」などと書き込めば、名誉毀損やプライバシー侵害といった法的トラブルに発展してしまいかねません。

SNSは一度投稿すると完全な削除が難しく、投稿内容が証拠として残ることもあります。

感情を発散したくなる気持ちは理解できますが、トラブルを悪化させる行為は避け、冷静に対応するようにしてください。

⑥ 示談書を交わさない

慰謝料の金額や支払い方法が話し合いでまとまっても、示談書を交わさずに支払ってしまうのは危険です。書面がなければ、「支払いは一部にすぎない」「合意は成立していない」などと追加の要求や条件変更を主張され、交渉が再燃して長引いてしまう恐れがあります。

示談書には、慰謝料の金額・支払い期日・分割払いの方法・支払いが遅れた場合の扱い(期限の利益喪失・遅延損害金)・振込口座などの基本事項に加え、清算条項(本件に関し今後一切請求しない旨の文言)、守秘条項、接触禁止・連絡方法などについて、具体的に明記しておくことが大切です。

⑦ 嘘の言い訳でごまかそうとする

不倫の事実を隠そうとして、その場しのぎの嘘をついたり、曖昧な説明を繰り返したりするのは逆効果です。

相手が証拠を持っている場合、発言の矛盾がすぐに明らかになり、かえって相手からの不信感が高まることになってしまうでしょう。

一度信用を失うと、相手からの譲歩を引き出すことが難しくなり、話し合いが長引く原因にもなります。

また、虚偽の説明を続ければ、「誠実に対応する意思がない」と判断され、「話し合いではどうにもならない」と訴訟に発展する恐れもあるのです。

事実に誤りがある場合は冷静に訂正することも必要ですが、争点がある場合には嘘をついてまで反論しようとせずに、弁護士などの第三者を通して冷静に反論することが重要です。

慰謝料請求でやってはいけないことに関するQ&A

Q1.不倫相手の家に直接行って話し合うのはダメですか?

A:直接会って謝罪を求めたくなる気持ちは理解できますが、不倫相手が同意していたとしても、おすすめすることはできません。感情的にならないよう、冷静に話し合いができる場を設け、必要であれば第三者に立ち会ってもらうことも検討しましょう。

Q2.不倫相手の勤務先に不倫の事実を知らせるのは効果的ですか?

A:勤務先に伝えるなどの社会的制裁は、反対に損害賠償請求を受けるリスクがあります。慰謝料請求はあくまで冷静に進め、制裁目的の行動は控えましょう。

Q3.弁護士に相談せずに自分で請求するのは危険ですか?

A:手続き自体は本人だけでも可能ですが、感情的になりやすく、文面や言い回しによっては別のトラブルを招きかねません。可能であれば弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

まとめ

本記事では、慰謝料請求を行う側と慰謝料請求された側が「やってはいけないこと」について、弁護士が詳しく解説させていただきました。

慰謝料請求を成功させるためには、まず冷静さを保ち、法的な手順と根拠を踏まえて行動することが大切です。

また、慰謝料請求された場合も、落ち着いて請求の内容を確認し、必要であれば法律の専門家である弁護士に相談することも検討してみてください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。