慰謝料請求しない方がいい?不倫で離婚しない場合は慰謝料請求すべきじゃない?弁護士が解説

配偶者に不倫されたら、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと思うのが自然です。不倫された側には、法律上も慰謝料を請求する権利があります。

ですが、実際の事例を見てみると、必ずしも慰謝料請求することが適切なケースばかりではありません。

たとえば、夫婦関係を修復したいと考えている場合に慰謝料請求をしてしまうと、かえって夫婦間の対立が深まってしまい、再構築が難しくなることがあります。

不倫相手に十分な資力がなく、慰謝料請求しても実際に回収できないような場合には、手間や精神的負担に見合う成果が得られないことも少なくありません。

また、証拠が不十分で裁判になっても請求が認められる可能性が低いようなケースでは、裁判手続きにかかる時間や費用などを比較して、慰謝料請求をしないこともあるでしょう。

このように、個々の状況に応じて、慰謝料請求をしない方がいいケースが考えられます。

そこでこの記事では、不倫の慰謝料を請求しない方がいい場合があるのか、という点について、弁護士が詳しく解説させていただきます。請求できる権利はあるのに、なぜ請求しない方がいいのか、具体的に確認していきましょう。

目次

慰謝料請求しない方がいい?

さて、不倫の慰謝料請求をしない方がいいケースについて見ていく前に、基本的な知識について確認しておきましょう。

配偶者が不倫をした場合、不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは、民法上の「不法行為(民法第709条)」に当たるとされているからです。

(不法行為による損害賠償)

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不倫は、夫婦が互いに貞操を守るという婚姻関係の信頼や平穏な生活を侵害する行為です。そのため、不倫をした配偶者と不貞行為をした相手は、「他人(不倫された人)の法的利益を侵害した」として、不法行為責任を問われることになるのです。

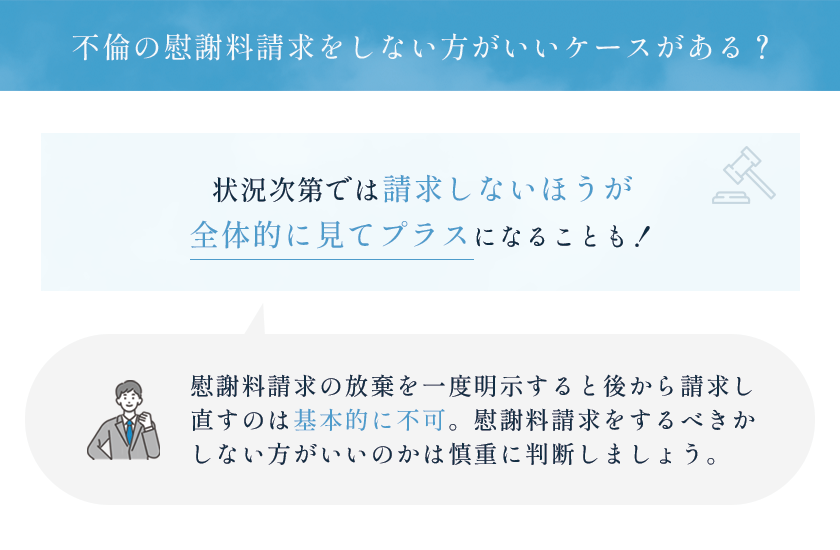

ですが、いくら正当な権利とはいえ、時には慰謝料請求しない方が全体的に見てプラスになる場合もあります。そして、将来的なトラブルを防ぐためにも、慰謝料請求をしないと決断するのであれば、「慰謝料を請求しない」と合意した誓約書などを作成しておくこともあるでしょう。

しかし、このように文書の中で「慰謝料請求をしない」ことを明示した場合、その合意は法的にも有効なものとされるのが原則です。いったん権利を放棄するという明確な意思表示をしている以上、あとから気が変わったとしても、基本的には再度慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。

ですので、自身のケースで慰謝料請求をするべきか、しない方がいいのかは、慎重に判断しなければなりません。

以下では、どういった場合に慰謝料請求しない方がプラスになるのか、具体的なケースをいくつか見ていきたいと思います。

慰謝料請求しない方がいいケース

それでは、慰謝料請求しない方がいいケースについて確認していきましょう。

(1)離婚しないで夫婦関係を続けたい場合

不倫があったあとも、夫婦関係を続けていくことを考えている場合は、慰謝料を請求しない方がいいことがあります。

たとえば、夫の不倫相手に慰謝料を請求したことで、かえって夫と不倫相手の結束を強めることになってしまったり、夫婦関係が悪化して関係の改善が難しくなってしまったりする可能性があるのです。

夫婦の信頼関係を再構築したいと考えているときには、慰謝料請求がその妨げにならないかどうか、慎重に判断する必要があります。

(2)配偶者からのDVがある場合

不倫した配偶者から、DVやモラハラなどの加害行為を受けている場合や、受ける可能性がある場合、慰謝料を請求すると余計に相手を刺激することになってしまいかねません。

たとえ調停や裁判といった手続きで慰謝料を請求できたとしても、報復されるおそれがあります。

まずは身の安全と生活の安定を優先しましょう。

(3)不倫の証拠がない場合

慰謝料請求が認められるためには、不倫の証拠が必要です。配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったことを第三者に証明できなければ、慰謝料請求は基本的に認められません。

特に、相手が不倫したことを認めず反論してくるようなケースでは、場合によっては反対に名誉毀損などのトラブルに発展してしまうおそれもあります。

不倫の慰謝料を請求したいが、決定的な証拠がない、という場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

(4)早期に離婚を成立させたい場合

慰謝料などに特にこだわっておらず、とにかく早く離婚を成立させたいと考えているのであれば、慰謝料請求しない方がスムーズに離婚の交渉が進むこともあります。

慰謝料の請求によって相手の態度が硬化し、離婚の話し合いがこじれてしまうことがあるためです。

実務では、早期の離婚に合意してくれるなら慰謝料請求権を放棄する、といった形で離婚協議の交渉材料となるケースが見られます。

(5)不倫相手に支払い能力がない場合

不倫相手に十分な収入や財産がない場合、慰謝料を請求しても実際には支払ってもらえないおそれがあります。

たとえば、相手が無職であったり、借金を抱えていたり、自己破産の準備をしているような場合には、慰謝料請求が認められたとしても、実際の回収は困難です。

こうした場合には、慰謝料を請求しても時間や費用ばかりがかかってしまい、現実的なメリットが得られない可能性が高いのです。

(6)不倫がすでに時効にかかっている場合

不倫の慰謝料請求には、3年もしくは20年の時効があります。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

そのため、不倫の事実を知ってから3年以上が経過している場合や、不倫が行われてから20年以上が経過している場合には、時効の成立によって、慰謝料請求が認められない可能性があるのです。

(7)ダブル不倫をしていた場合

不倫がダブル不倫だった場合も、慰謝料請求しない方がいいケースがあります。

典型的なダブル不倫といえば、配偶者の不倫相手が既婚者であった場合や、自分自身も不倫していた場合です。相手方の配偶者から自分の配偶者に慰謝料請求される可能性がありますし、自身が得る慰謝料と支払う慰謝料とで相殺や差額支払いになったり、相手に慰謝料を請求したことで、自分も逆に慰謝料請求されたりするリスクが生じるのです。

このように、ダブル不倫では、慰謝料請求をしても期待する結果が得られずに、かえって損失につながる可能性があるため、請求を控える判断が取られることがあります。

(8)不倫前から夫婦関係が破綻していた場合

法律上、慰謝料請求が認められるのは「婚姻関係が継続していたにもかかわらず、それを侵害された場合」に限られます。

つまり、すでに別居が長期間にわたっていたり、会話や接触がなく事実上の夫婦関係が破綻したりしていた場合、不倫があったとしても不法行為とは評価されない可能性があるのです。

このようなケースでは、慰謝料を請求しても、裁判所から「すでに夫婦関係は破綻していた」と認定されてしまえば、慰謝料請求が認められないことになってしまいます。

(9)自分の配偶者に非がある場合

不倫した配偶者が、不倫相手に対して独身であると嘘をついていたり、身体的・精神的暴力によって不貞関係を強要していたりと、自分の配偶者に非がある場合は、不倫相手に対する慰謝料請求が認められない可能性があります。

慰謝料請求を行った結果、かえって配偶者の行動が問題視されることにもなりかねません。

(10)社内不倫で離婚しない場合

不倫相手が同じ職場の同僚や上司・部下である場合、慰謝料請求によって社内に不倫の事実が広まる可能性があります。

勤務先に知られることで、不倫相手や自身の配偶者が懲戒処分を受けたり、社内での評価や役職・立場にも悪影響が生じたりすることが考えられます。

特に、離婚せずに夫婦関係を継続する場合には、社内での信用や今後の人間関係への影響をふまえ、慰謝料請求を控える方が望ましいこともあるのです。

(11)経済的・精神的負担が大きい場合

慰謝料請求は、証拠の確保から交渉・裁判手続きなどにおいて、相応の労力が必要とされます。

また、調査会社に浮気調査を依頼する費用や、裁判の手数料、裁判所に行く交通費、期日の間子どもを託児しておくための費用など、さまざまな経済的負担が想定されます。

その一方で、回収できる金額が少額にとどまる見込みであったり、相手の支払能力に疑問があったりする場合には、得る結果と労力を比べて割に合わない、と感じることもあるでしょう。

費用対効果を考慮して、慰謝料請求を断念するという判断も現実的な選択肢です。

慰謝料請求しない場合

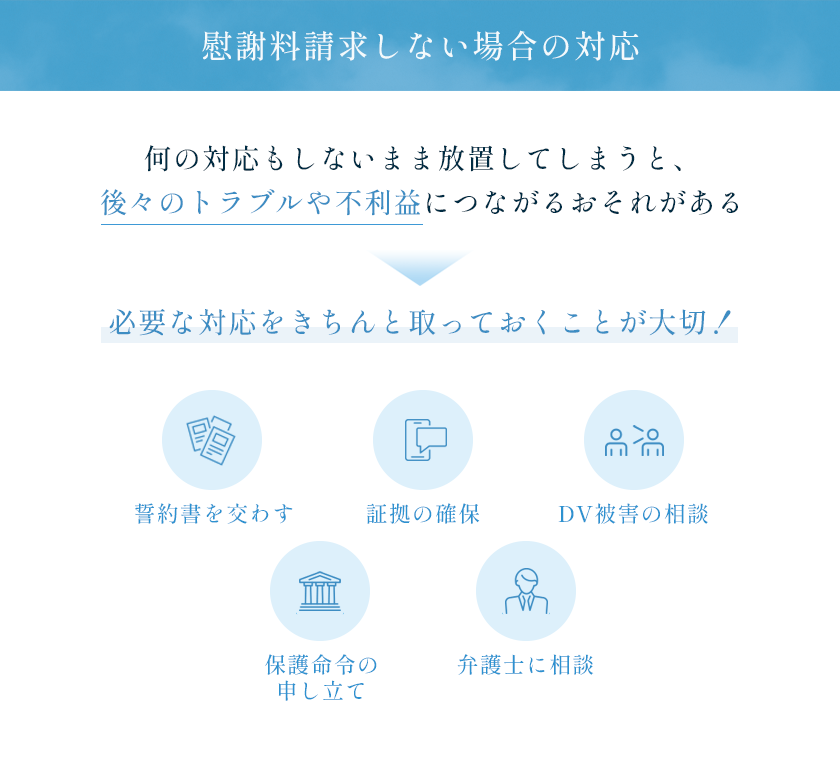

さて、慰謝料請求をしないからといって、何もしなくても大丈夫、というわけではありません。たとえ請求しない場合でも、自身の状況に応じて以下のような対応を行っておく必要があります。

誓約書を交わす

慰謝料を請求しない場合でも、不倫当事者に対して誓約書を作成しておくことが重要です。

誓約書には、不倫の事実や経緯、再発防止に関する約束、今後の接触禁止といった、以下のような項目について明記します。

- 不倫関係を完全に解消すること

- 今後一切会わない・連絡しないこと

- 約束を破った場合の違約金

- 不倫の事実を第三者に漏らさないこと

- 配偶者との生活再建に関するルール(門限、連絡頻度など)

場合によっては、違反時の対応や、配偶者との生活ルールについても定めておくとよいでしょう。

誓約書の法的拘束力限定的ですが、不倫があって誓約書を交わした、という証拠にもなりますので、将来的にもトラブル予防につながります。

証拠の確保

慰謝料を請求しないとしても、不倫の証拠は必ず保管しておきましょう。

後になって、慰謝料を請求したい、と考え直したときに、証拠があれば不倫があったことを証明できるからです。

証拠が残っていないと、不倫の事実を否定された場合に反論できず、かえって自身が不利な状況に追い込まれてしまうこともあります。

慰謝料を請求しない場合でも、最低限の備えとして証拠の保全は欠かせません。

DV被害の相談

配偶者から暴力を受けているような場合には、慰謝料請求の有無に関わらず、まず身の安全を確保することを優先しましょう。

DV被害に関する相談は、配偶者暴力相談支援センター、警察、自治体の福祉窓口などで受け付けています。

- 一時的な避難場所の確保

- 生活に関するアドバイス

- 加害者への接近禁止等の手続きの案内

- 同行支援や関係機関との連携調整

まずは信頼できる相談窓口にて相談をし、専門的な支援を受けることが重要です。

保護命令の申し立て

配偶者からの暴力が続いていて、生命や身体に危険があると判断される場合には、裁判所に「保護命令」を申し立てることも検討しましょう。

保護命令が発令されると、DV被害者や子どもへの接近・連絡が禁止され、自宅や職場の周辺を動き回ることなども禁止されます。

こうした命令に違反した場合、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられることになります。

弁護士に相談

慰謝料を請求しない場合であっても、事前に弁護士に一度相談しておくことをおすすめいたします。

将来的なトラブルを避けるためには、法的にどのような対応を取っておくべきか、事前に法律の専門家から助言を受けておくと安心です。

弁護士に対応を依頼した場合、たとえば、次のような点について弁護士が適切に対処します。

- 誓約書の文案作成や内容チェック

- 証拠の保全や将来的な慰謝料請求に備えた対応

- DVやモラハラが絡む場合の安全確保や支援連携

- 慰謝料請求しないことによる法的リスクの整理

- 離婚や財産分与に関する戦略的アドバイス

以上の通り、慰謝料を請求しない場合でも、何の対応もしないまま放置してしまうと、後々のトラブルや不利益につながるおそれがあります。誓約書の作成や証拠の保全、安全の確保、専門家への相談など、必要な対応をきちんと取っておくことが大切なのです。

慰謝料請求しない方がいい?Q&A

Q1.不倫されたのに慰謝料を請求しないなんて、損ではないですか?

A:必ずしもそうとは限りません。慰謝料を請求することで夫婦関係がさらに悪化してしまうこともあります。

また、相手に支払い能力がない、証拠が不十分、時効が成立しているなど、請求しても実益が得られないケースもあります。

全体として得られる結果を見極め、冷静に判断することが大切です。

Q2.慰謝料を請求しない代わりに、相手に何か責任を取らせる方法はありますか?

A:はい、誓約書を作成しておくのが一般的です。不倫の事実を明記した上で、今後一切接触しない旨の文章や、不倫が再発した場合の違約金などについてを盛り込むことができます。

法的な強制力には限界がありますが、不倫があったことの証拠にもなりますし、トラブル防止にも役立つでしょう。

Q3.将来、やっぱり慰謝料を請求したくなったら、あとからでもできますか?

A:不可能ではありませんが、注意が必要です。

慰謝料の請求には時効があります。不倫の事実を知ってから3年、または不倫行為から20年が経過すると、原則として請求できなくなります。

また、一度「慰謝料を請求しない」と書面で合意してしまうと、あとから請求することが難しくなります。

まとめ

本記事では、慰謝料請求しない方がいいケースについて、弁護士が解説させていただきました。

不倫された場合、慰謝料を請求することは法的に認められた正当な権利ですが、すべてのケースで請求することが最善とは限りません。

自身の状況を冷静に見極めて、慰謝料請求の適否をきちんと検討することが重要です。

また、慰謝料を請求しない場合でも、誓約書の作成や証拠の保全、安全確保の対応など、適切な備えをしておくようにしましょう。

今後の見通しやリスクをふまえて、自分にとって最善な選択をするためにも、迷ったときには一度、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。