婚約破棄【完全解説】婚約破棄とは?婚約解消との違いや破棄が認められる正当な理由

結婚の約束をしていたはずの相手から、一方的に婚約を破棄されてしまった。あるいは、相手に問題があるので、結婚の約束をなかったことにしたいと考えている。

たとえ婚約をした場合でも、後になってこのように婚約を取り消したくなることは少なくありません。

ところで、婚約の取り消しは、「婚約破棄」なのでしょうか、それとも「婚約解消」なのでしょうか。

また、婚約とは一種の契約になりますから、「婚約を取り消したら、契約違反になってしまうかもしれない」と不安に思われるかもしれません。

そこで本記事では、婚約破棄とはどういう行為かについて、「婚約解消」との違いにも触れながら、弁護士が詳しく解説させていただきます。

婚約破棄は、その理由によっては慰謝料請求などの法的責任を問われるケースもあるため、婚約破棄が認められる正当な理由についても、具体的に見てきたいと思います。

本記事が、少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

婚約破棄

婚約破棄とは

それでは、婚約破棄について確認していきましょう。

婚約破棄とは、結婚の約束を交わしたにもかかわらず、一方的にその約束を取り消すことをいいます。婚約は、将来結婚する意思をお互いに確認し合うことで成立する法律上の契約関係と考えられているため、無断で破棄すれば契約違反として法的責任を問われる可能性もある行為です。

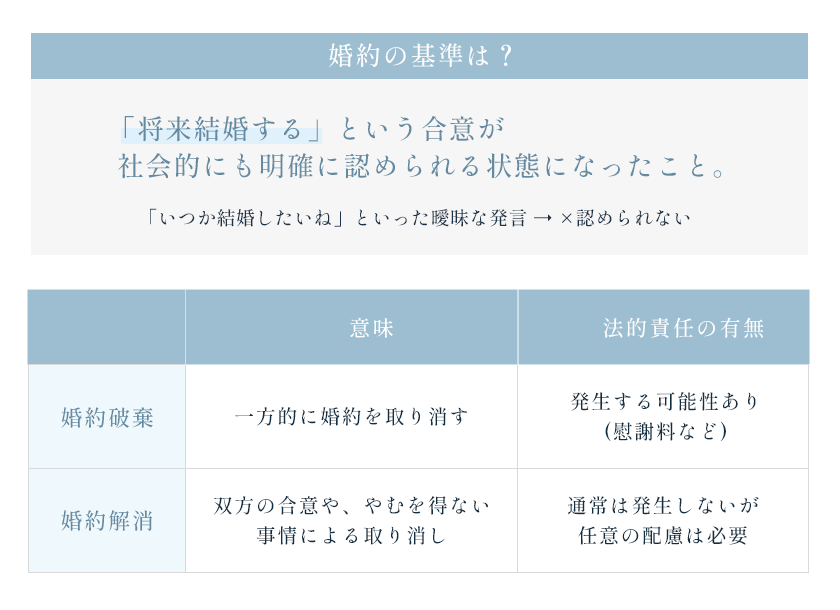

いつからが「婚約」になる?

ところで、そもそも婚約とは何を基準に成立したとみなされるのでしょうか。

婚約とは、将来結婚することを約束した男女の合意のことを指します。

必ずしも結納や婚約指輪の交換といった儀式が必要なわけではなく、法律上は「結婚の合意が社会的にも認められる程度に明確にされたかどうか」が判断基準となります。

たとえば、両親や親族に結婚の意思を伝えた場合や、結婚式の日取りを決めて準備を進めていた場合には、婚約が成立しているとみなされやすいです。招待状の発送や式場の予約など、第三者から見ても結婚に向けた行動が具体化していれば、法的に婚約と評価される可能性が高まります。

一方で、交際中の軽い会話で「いつか結婚したいね」といった曖昧な発言をしただけでは婚約と認められません。婚約が成立したかどうかは、当事者の意思だけでなく、客観的に結婚の合意があったと認められる状況があるかどうかによって判断されることになります。

婚約破棄と婚約解消の違い

ところで、婚約破棄と似た言葉に「婚約解消」という言葉がありますが、この二つに明確な違いがあるのか気になる方もいらっしゃるかと思います。

そもそも、「破棄」とは、一方的に取り消すことを意味します。これに対し「解消」は、両者の合意ややむを得ない事情によって取りやめることを指します。言葉の意味そのものからも分かるように、「破棄」には相手の意思を無視して一方的に約束を取り消すニュアンスがあり、「解消」には双方が納得して関係を終える、あるいは合理的な事情に基づいて取りやめるというニュアンスがあります。

したがって、正当な理由なく一方的に婚約を取り消す場合は「婚約破棄」という言葉が使われ、当事者同士の合意による婚約の取り消しの場合は「婚約解消」という言葉が使われることが一般的です。

また、合意で解消した場合には法的責任は通常発生しませんが、準備にかかった費用や精神的な負担に配慮して、任意に金銭のやり取りが行われることもあります。

婚約破棄は裁判のリスクもあるの?

さて、前述の通り、婚約破棄とは単なる約束の取消しではなく、状況によっては重大な法律問題に発展する可能性がある行為です。

婚約は、将来の結婚を前提とした契約関係とみなされるため、正当な理由がないまま一方的に取り消してしまうと、民法の「不法行為(民法第709条)」や「債務不履行(民法第415条)」に該当する可能性があります。

この不法行為や債務不履行に該当すると判断されると、慰謝料を請求され、裁判に発展してしまうこともあるのです。

婚約破棄の法的責任

まず、不法行為責任について確認しておきましょう。

不法行為については民法第709条に「故意または過失によって他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない」と定められています。

(不法行為による損害賠償)

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

もし正当な理由なく婚約を破棄すれば、破棄された側が精神的な苦痛を受けることはもちろん、結婚式準備費用や新居契約に伴う費用などの、具体的な経済的損害を被ることがあります。したがって、婚約破棄した側は慰謝料や損害賠償を請求される可能性があるのです。

次に、債務不履行責任(民法第415条)です。

婚約は将来結婚するという約束に基づく契約関係とみなされるため、その約束を正当な理由なく履行しなかった場合は契約違反、すなわち債務不履行として扱われることがあります。

(債務不履行による損害賠償)

民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

この場合も、不法行為と同様に、破棄された側は慰謝料や損害賠償を請求できる可能性があります。

ところで、不法行為と債務不履行、どちらの考え方を選ぶべきかという点に関してですが、実務的には主に時効の年数によって検討されることになります。不法行為の損害賠償請求権は3年、債務不履行に基づく請求権は5年の時効が適用されるからです。

なお、婚約破棄による慰謝料に関しては、こちらの関連記事をご覧ください。

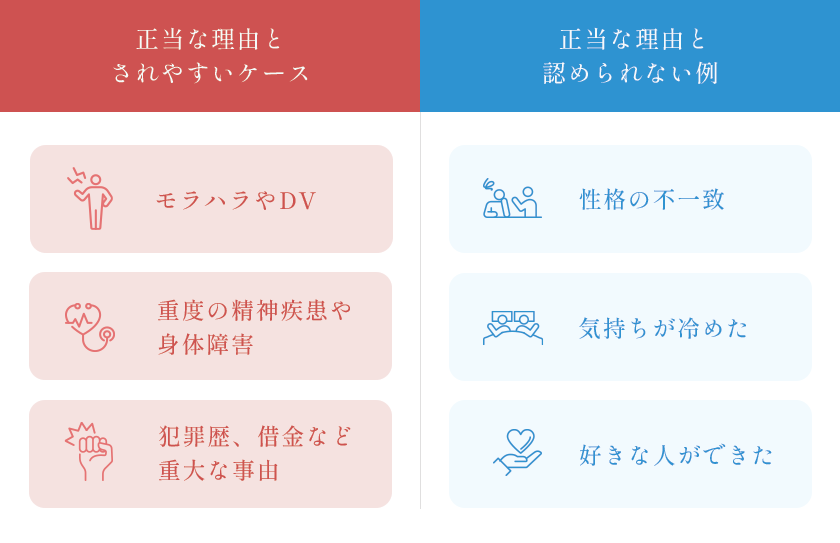

婚約破棄の正当な理由

さて、婚約破棄は損害賠償責任を問われる可能性があると解説してまいりましたが、必ずしも全てのケースで慰謝料を支払わなければならない、という意味ではありません。

裁判例などでも、婚約を継続することが著しく困難であると認められる事情がある場合には、婚約破棄は「正当な理由」があるものとして、慰謝料を支払わずに婚約破棄することが認められることがあります。場合によっては、婚約破棄した側からの慰謝料請求が認められる可能性もあります。

以下で、その「正当な理由」について確認しておきましょう。

(1)相手のモラハラやDV

婚約者から日常的に暴言や威圧的な態度を受けていたり(モラハラ)、または身体的な暴力(DV)を受けていたりする場合には、結婚してからも健全な生活を営むことは難しい、と考えるのが一般的です。

そのため、婚約相手からのモラハラやDVがある場合、婚約を続けるのは現実的に困難と判断され、婚約破棄が正当な理由として認められる可能性が高いです。

このケースでは、慰謝料を支払う必要がないだけでなく、むしろ被害を受けていた側がモラハラやDVを原因とする慰謝料を請求することも考えられます。

(2)重度の精神疾患や身体障害

婚約後に、結婚生活を送る上で大きな支障となるような精神疾患や身体障害が明らかになった場合には、婚約破棄が認められる可能性があります。

もちろん、単に病気や障害があるというだけでは直ちに婚約破棄の正当な理由にはなりません。

婚約当時には想定していなかったような病気の発症や進行により、生活の維持や夫婦としての協力が著しく困難になるような、結婚後の日常生活に深刻な影響を与えるほど重度である場合には、婚約破棄の正当な理由として認められる可能性があります。

(3)犯罪歴、借金、不貞行為などの重大な事由

婚約の際に相手が重大な事実を隠していたり、婚約後に相手の不誠実な行為が発覚したりした場合には、婚約破棄が認められる可能性があります。

もちろん、些細な隠し事や一時的なトラブルであれば、婚約破棄の正当な理由にはならないでしょう。

しかし、過去の犯罪歴を隠していたことや、多額の借金を秘していたことが後から判明した場合、または婚約期間中に不貞行為を行っていた場合には、将来における夫婦としての信頼関係を根本から壊す深刻な問題と判断されます。

婚約当時には想定していなかったような重大な事実が明らかになることで、結婚生活を続けることが著しく困難になると想定されるため、このような事情がある場合には、婚約破棄が認められる正当な理由があると考えられるのです。

正当な理由のない婚約破棄とは

以上の通り、一方的な婚約破棄が認められるケースもりますが、特に相手に問題がないにもかかわらず一方的に婚約を取り消した場合には、正当な理由がない婚約破棄とされ、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

典型的な例としては「性格の不一致」や「気持ちが冷めた」といった曖昧な理由が挙げられます。

結婚生活に重大な支障を及ぼす事情とはいえないため、正当な理由とは認められないのです。

婚約を破棄したいと思ったら

それでは、実際に婚約を破棄したいと思った場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

婚約破棄の方法

婚約破棄を考えたら、まずは冷静に事実関係を整理し、自分の考えをまとめましょう。なぜ婚約を取り消したいと思ったのか、理由を言語化しておくことがおすすめです。

婚約を破棄する際は、まず相手との話し合いによる合意を目指すことが基本となります。

話し合いでは、相手を非難する言い方や一方的な決めつけは避け、「気持ちが揺らいでいる理由」「これまで考えてきたこと」などを、落ち着いて丁寧に伝えることが大切です。

伝え方としては、以下のような点に注意してください。

- 相手に配慮し、時間と場所を選んで冷静に伝える。

- 話す内容は事前に整理し、誠実な態度を崩さない。

- 一方的な連絡(LINE、メールなど)で済ませるのは避ける。

- 感情的な対立になりそうな場合は、第三者を交えることも検討する。

話し合いの結果、婚約解消することで合意できた場合には、将来的なトラブルを防ぐために、示談書や合意書などの書面を作成し、以下のような事項について明記しておくことが望ましいです。

- 婚約を双方の合意により解消すること

- 婚約破棄に関して、当事者双方が今後一切の請求権を放棄すること(清算条項)

- 慰謝料を支払うかどうか、支払う場合には金額・支払期日・支払方法

- 結納金の返還の有無、返還する場合は金額と返還方法

- 婚約指輪や記念品等の返還の有無、返還方法や期限

- 結婚式のキャンセル費用や衣装代、両家の挨拶や会食等にかかった費用の分担方法

- 婚約破棄に関連して支出した交通費・宿泊費など、実費精算の扱い

- 今後の連絡手段および、今後一切連絡を取らない旨の取り決め(連絡制限または禁止条項)

- 第三者への口外を禁止する旨(秘密保持条項)

- 相手やその家族、関係者をSNSやインターネット上で誹謗中傷しないこと

- 合意の効力が当事者の間で全面的に確定すること(この合意によりすべての問題が解決済みであることの確認)

- 合意書の作成年月日および当事者双方の署名・押印

弁護士にご相談ください

本記事で解説した通り、正当な理由もないのに感情的に婚約を破棄してしまうと、思わぬ法的トラブルに発展するおそれがあります。

婚約は法的にも一定の効力を持つとされており、「もう気持ちが冷めたから」「なんとなく不安になったから」といった理由で一方的に関係を断つと、相手から損害賠償を求められるケースもあるのです。

その一方で、婚約後に重大な事実が判明した場合や、信頼を著しく損なう行為があった場合など、正当な理由が認められるケースもあります。

どのような場合に婚約破棄が認められるのか、あるいは慰謝料を請求されるリスクがあるのかは、状況や証拠によって異なります。

そのため、婚約を取り消したいと思ったら、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士に相談することで、婚約破棄が法的に認められる可能性があるかどうか、過去の裁判例や法律上の考え方に基づいて、冷静に事実関係を整理することができます。

さらに、慰謝料請求を受けた場合の対応方法や、逆に自分が慰謝料を請求できる余地があるかといった点も含め、全体像を踏まえたアドバイスを受けることが可能です。

また、相手とのやり取りについても、弁護士が関与することで、不用意な発言によるトラブルや感情的な対立を避けられ、交渉を有利に進めることが期待できるでしょう。

必要に応じて、婚約の解消に関する合意について、示談書などの文書作成も依頼できます。

なるべく早い段階で専門家に相談していただくことが推奨されます。

婚約破棄に関するQ&A

Q1.婚約指輪や結納金を返す必要がありますか?

A:婚約が解消された場合、婚約指輪や結納金を返す必要があるかどうかは、どちらに責任があるかによって判断が分かれます。

一般的には、婚約を破棄した側が相手に不利益を与えたと評価される場合、その責任の一環として指輪や結納金を返還すべきとされることが多いです。

たとえば、何の落ち度もない相手に対して一方的に婚約を破棄した場合は、指輪や結納金の返還義務を負う可能性が高くなります。反対に、相手側に重大な非(浮気、暴力、婚約時の虚偽申告など)があった場合には、返す必要がないと判断されることもあります。

ただし、結納金には地域や慣習による違いもあるため、実際には個別の事情を丁寧に整理した上で、法的見解を確認する必要があります。返すべきか迷う場合には、返還の可否を含めて弁護士に相談することをおすすめします。

Q2. 約破棄にあたって合意書や示談書は必要ですか?

A:口頭での合意も可能ですが、後日のトラブルを防ぐためにも、婚約解消に関する合意内容を示談書などの書面にして残しておくことが望ましいです。慰謝料の有無や費用負担、今後の関係などを明確にできます。

Q3.婚約破棄を切り出すタイミングや方法に決まりはありますか?

A:法律上、婚約破棄を切り出す「タイミング」や「言い方」に明確な決まりがあるわけではありません。

しかし、婚約破棄は非常にデリケートな問題であり、対応を誤ると後のトラブルに発展する可能性があるため、慎重な対応が求められます。一度相手の立場に立って冷静に考え、必要であれば文書で内容を整理した上で、誠実な形で伝えることが望ましいでしょう。

まとめ

本記事では、婚約破棄に関する基本的な法的知識について、弁護士が解説させていただきました。

婚約は法的にも意味を持つ行為ですので、正当な理由なく一方的に破棄すれば、損害賠償や慰謝料の請求を受ける可能性があります。

一方で、相手に当事者の信頼関係を大きく損なう事情がある場合には、婚約破棄する正当な理由があるとして、婚約破棄が認められるケースもあります。

いずれにしても、感情的に判断する前に、自身の判断が法的にどのように評価されるのかを確認することが大切です。

婚約破棄を検討している方、あるいは一方的に婚約破棄されたことに納得がいかない方は、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。