不貞行為はなぜ悪い?不倫はなぜダメ?よくない理由を弁護士が解説

ひとたび芸能人の不倫が報道されると、テレビ番組は降板、CM契約は打ち切り、SNSではバッシングされるなど、社会的制裁が年々厳しくなっている印象があります。それほどまでに、不倫に対する世間の目は厳しく、「不貞行為は許されない」という価値観が強く根付いていることが分かりますが、プライベートな問題にここまで批判が集まるのはなぜなのか、疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

不倫に対して世の中の目がこれほど厳しいのは、法律の問題だけでなく、倫理観や社会的な価値観も深く関わっているからでしょう。

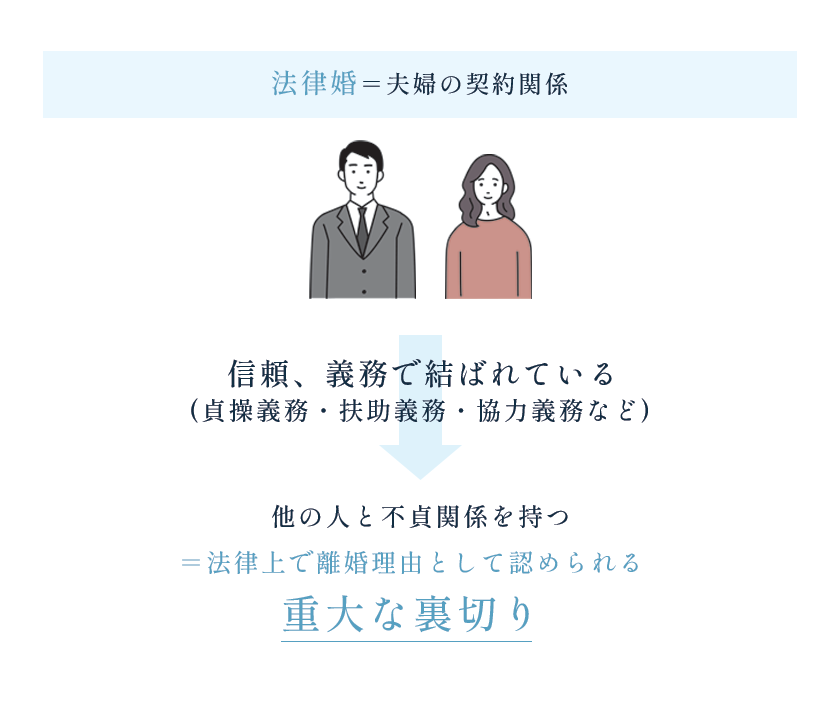

結婚という制度は単なる恋愛感情による結び付きにとどまらず、法的・社会的責任を伴う関係を形成する一種の契約ですから、その信頼を裏切る行為に反発があるのも、ある意味当然のことかもしれません。

さて、本記事では、不貞行為がなぜ「悪い」とされるのか、その根本的な理由について整理し、法律上の位置づけや社会的影響、そして倫理的な視点から、弁護士が分かりやすく解説させていただきます。

不倫に関する社会的な反応や風潮の背景を理解するのに、本記事が役立ちましたら幸いです。

目次

不貞行為はなぜ悪い?

不倫が発覚したことで、芸能人がテレビから姿を消したり、CMや舞台の仕事をすべて失ったりする例は少なくありません。一般企業に勤めている人でも、社内での信用を失い、異動や退職に追い込まれることがあります。

これだけ多くのリスクが伴う行為であるにもかかわらず、不倫する人は後を絶ちません。

では、不倫とはそもそも何が問題なのでしょうか。なぜ「不倫は悪いこと」だとされるのでしょうか。

まずは、不倫のどこが「よくない」と言われるのか、その本質を見ていきましょう。

不倫の何が「よくない」の?

不倫の最大の問題は、婚姻関係にある配偶者との信頼関係を一方的に裏切る行為であるという点にあります。

結婚は、恋愛や同棲とは異なり、役場で婚姻届を提出して戸籍に婚姻関係を記載させる、法律に基づいた制度です。そのため、法律婚した夫婦にはさまざまな義務が課されることになります。その一つが「貞操義務」なのです。

「貞操義務」自体はこの文言で法律に規定されているわけではありませんが、民法第770条1項1号が不貞行為を法定離婚事由として明示していることから、婚姻生活において配偶者以外の人と性的関係を持たない義務(貞操の保持義務)が当然に要請されている、と考えられています。

(裁判上の離婚)

民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。

不貞行為が成立すれば、裏切られた配偶者は離婚を請求できるほか、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求することが可能です(民法第709条・第710条)。

(不法行為による損害賠償)

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)

民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

法的責任に加え、現実面での不利益も無視できません。社会的信用の低下により職場での評価・人間関係が悪化することも珍しくありません。就業規則や服務規律の観点から懲戒の対象となる場合もあり、特に、公的立場や倫理性が重視される職種では影響が大きくなりがちです。

そもそも、日本における婚姻制度は、単に男女の恋愛関係の延長を担保するものではなく、家庭の安定を基盤に社会秩序を維持する仕組みとして発展してきました。明治民法(1898年制定)において「家制度」が導入されて以降、戦後に家制度が廃止されながらも、婚姻制度は「夫婦が協力し合い、家庭を維持すること」を前提に設計されているのです(憲法第24条)。

憲法第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

戦後以降、家族のあり方は大きく変化してきましたが、それでも「夫婦は互いに誠実であるべき」「結婚した以上は配偶者を大切にすべき」という根本的な考え方は変わっていません。

こうしたことから、「法律に不貞行為はいけないことだと決められている」という点だけにとどまらず、夫婦の信頼関係や家庭の安定を前提とした社会的秩序を守る上でも、不倫は「悪いこと」と考えられているのです。

不倫はなぜダメ?

それでは具体的に、不倫がダメだとされている理由を見ていきましょう。

不倫がダメな理由

不倫がダメだとされている理由ですが、大別すると次の4つに分けられます。

- 貞操義務に反し民法上の離婚原因となる

- 不法行為に該当する

- 子どもに悪影響がある

- 社会通念・倫理観に反する

それでは、具体的に確認しておきましょう。

① 貞操義務に反し民法上の離婚原因となる

この記事でも前述いたしましたが、夫婦には、互いに配偶者以外の異性と性的関係を持ってはいけないという「貞操義務」があると解されています。

不倫はこの貞操義務に違反する行為であり、発覚すれば配偶者は離婚を請求できる立場になります。つまり、不倫は犯罪でこそないものの、夫婦関係に悪影響を及ぼし婚姻制度の根幹を揺るがす非倫理的な行為である、と考えられている行為なのです。

② 不法行為に該当する

信じていた配偶者に不倫という形で裏切られたことによって受ける、精神的損害は計り知れません。

本来であれば、何よりも安心できる場所であるはずの家庭が心安らげない場所となってしまい、配偶者に対しても「まだ不倫を続けているのではないか」と疑いを抱き続けることになりかねません。

配偶者の不倫によって、婚姻生活における平穏が奪われてしまうのです。

そして、こうした夫婦関係における「平穏」は、法律上も「保護されるべき利益」として扱われています。

民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています(不法行為)。平穏な婚姻生活を送る権利が「権利又は法律上保護される利益」に当たると考えられていますので、不倫をした側は、配偶者に与えた精神的苦痛について損害賠償責任を負うことになるのです。

以上の通り、不倫は法律上「不法行為」として明示されています。道徳的な裏切りにとどまらず、裁判で責任を問われる行為であることからも、「不倫がダメ」とされているのです。

③ 子どもに悪影響がある

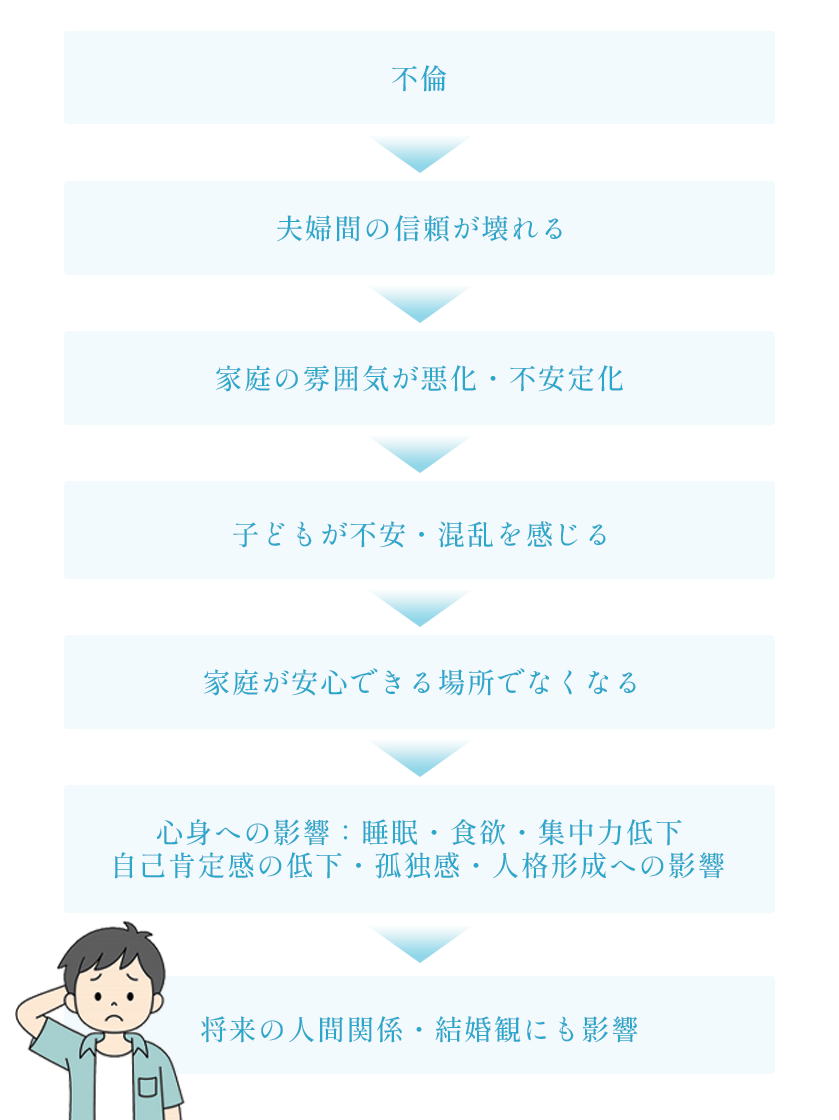

不倫は夫婦間の信頼を壊すだけでなく、子どもに対しても深刻な影響を及ぼすことになります。

両親の不和や裏切りを目にした子どもは、強い不安や混乱に襲われます。不倫をきっかけに両親が対立し、緊張状態が続けば、子どもにとって家庭が安心できる場所ではなくなってしまうのです。

家庭の安定は、子どもの健全な成長には必要不可欠とされています。

家庭でストレスを受けると、夜眠れなくなったり、食欲が落ちたりして、日々の生活や学習に支障が出ることも少なくありません。また、人格の形成にも影響するケースがあり、友人関係がうまく築けなくなるなど、社会性の発達面にも影響を及ぼしかねないのです。

何より、親の不倫によって「自分は大切にされていないのではないか」と孤独感を抱き、自己肯定感を失ってしまう子どももいます。将来の人間関係や結婚観にまで影響を残すおそれがあるのです。

④ 社会通念・倫理観に反する

不倫は、法律上の問題にとどまらず、社会常識や倫理感、価値観にも反する行為です。結婚した夫婦は互いに誠実であるべきだという考えは、日本社会全体に根付いています。

不倫という行為は、「配偶者、家庭を大切にすべき」という共通の価値観を裏切る行為として、多くの人に不快感や不信感を与えるものなのです。

以上の通り、さまざまな理由から、不倫は「ダメなこと」だと考えられています。

夫婦の貞操義務に反すること、民法上の離婚原因となること、不法行為として損害賠償責任を負うこと、子どもの成長や生活に深刻な影響を与えること、そして社会全体の倫理や価値観に反すること、といった理由が重なっているのです。

不倫という行為が、配偶者だけでなく、子どもや会社、時には社会にまで大きな影響を及ぼす重大な問題であることを、改めて理解しておく必要があります。

Q&A

Q1.「貞操義務」は法律に書かれていないのに、どうして守らなければならないのですか?

A:民法には明記されていませんが、実務では不貞行為が法定離婚事由とされることから、当然に夫婦間に貞操義務があると考えられています。

Q2.社会的に不倫が厳しく批判されるのはなぜですか?

A:家庭の安定は社会全体の秩序を支える基盤であり、その信頼を壊す不倫は、社会通念や倫理観に反する行為だからです。

Q3.両親の不倫は子どもに悪い影響を与えますか?

A:はい。家庭が安心できる場所でなくなることで、子どもは強い不安やストレスを抱えることになりかねません。学習や生活に支障が出たり、自己肯定感を失ったりしてしまうおそれがあります。

まとめ

本記事では、「不貞行為はなぜ悪いのか」という点について、弁護士が詳しく解説させていただきました。

ご説明した通り、不倫は個人的な男女トラブルでは済まされず、家庭・職場・社会に深刻な影響を与える行為であるため、「不貞行為は悪い」と位置づけられているのです。

さて、不倫がよくない行為であるとはいっても、実際に離婚や慰謝料を請求しようとした場合、「道徳的に許されないから慰謝料を支払え」と主張するだけでは足りません。

相手の不倫を理由に離婚請求や慰謝料請求をしたい場合は、不貞行為を立証できる証拠を揃える必要があります。配偶者の不倫でお悩みの場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。