養育費の公正証書|離婚の際に自分で作成するには?【テンプレート付き】

養育費の支払いは、子供の生活や教育を支える重要な義務ですが、支払いが滞るケースも少なくありません。そのため、離婚後のトラブルを防ぐために、養育費についての取り決めを公正証書として残すことが推奨されています。

しかし、実際に養育費についての取り決めを公正証書にしようと考えた時、その手順や費用については詳しく知らない、という人は少なくないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、公正証書を用いた養育費の取り決めについて、その作成方法やメリット、注意点を詳しく解説します。

養育費についての取り決めに確実性を持たせたい方にとって、少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

養育費の公正証書

養育費の公正証書とは

まずは、養育費の公正証書について簡単に把握しておきましょう。

養育費とは

養育費とは、子供が成長する過程で必要となる生活費や教育費、医療費などを含む費用を指します。離婚後、子供を引き取った親がその負担を一人で抱え込むことを防ぎ、もう一方の親が子供の生活を経済的に支えるために支払うものです。

養育費には、子供の基本的な生活費や食費、衣服費に加えて、学校教育にかかる費用や医療費、場合によっては塾や習い事の費用なども含まれます。

金額は夫婦間の話し合いや家庭裁判所での調停を通じて決定することが一般的ですが、多くの場合、養育費算定表を基準にして決められます。

また、養育費の支払期間については、通常、子供が成人するまでや大学卒業までとされる場合が一般的です。

公正証書とは

公正証書とは、私人からの嘱託により、公証役場の公証人が作成する公文書のことをいいます。

土地や建物の売買・賃貸借、お金の貸し借り、遺言など、さまざまな契約や意思表示の内容を公正証書にすることができます。

夫婦間においては、離婚する際に取り決めた財産分与や慰謝料、子供の親権や養育費といった離婚条件について、公正証書にすることが一般的です。

公正証書にはさまざまなメリットがあります。まず、公正証書は、法的な執行力が備わっているため、記載された内容が履行されない場合でも、裁判を経ることなく強制執行を申し立てることが可能です。例えば、養育費の支払いが滞った場合でも、公正証書をもとに迅速に差押えなどの手続きが行えます。

さらに、公正証書は公証役場で公証人によって作成されるため、文書内容の正確性と法的な信頼性が高まる点も特徴です。これにより、取り決めが明確化されるだけでなく、法的な有効性も確保されるため、トラブルの未然防止が期待できます。

また、公正証書は、紛争解決の場においても高い証拠能力を持つ文書として活用できます。法的に有効と認められる文書であるため、相手方が内容を否定しにくく、争いが生じた際の強力な証拠となります。

このように、公正証書は関係者間の取り決めを確実にし、安心感を提供するための重要な手段になるのです。

養育費の公正証書とは

そして、養育費の公正証書とは、離婚の際に取り決めた子供の養育費について、取り決めた内容を公正証書にしたものです。

とはいえ、通常は養育費以外にも、離婚することの合意や財産分与、慰謝料、親権や年金分割といったさまざまな離婚条件について、まとめて一つの公正証書にします。そのため、「養育費についてのみ記載した公正証書」というよりは、「養育費を含めた離婚条件について記載した公正証書」であることが一般的です。

養育費についての取り決めた内容を公正証書にしておくことは非常に重要です。

養育費は、子供の生活や教育を支えるためのものであり、通常は毎月一定額が支払われる仕組みです。そのため、支払いが滞ると、子供の日々の生活費や学校で必要な学用品、習い事の費用などに直ちに影響が及びます。このようなリスクを防ぐため、公正証書に養育費の取り決めを記載しておくことは、子供の安定した生活を守るうえで非常に有効な手段となります。

公正証書には強制執行力があり、支払いが履行されない場合でも、裁判を経ることなく差押えなどの法的措置を迅速に取ることができます。例えば、相手方が支払いを怠った場合でも、公正証書をもとに給与や預金の差押えを行うことで、養育費の不足分を速やかに補填することが可能です。

また、公正証書を作成する際には、公証人が夫婦間の合意内容を確認し、それを法的に適切な形で文書化します。このため、養育費の金額、支払い方法、支払期限が明確に定められ、双方にとって分かりやすい取り決めとなります。さらに、学費や医療費など将来的な費用についても具体的に取り決めることで、後になって内容をめぐる争いを未然に防ぐことができます。

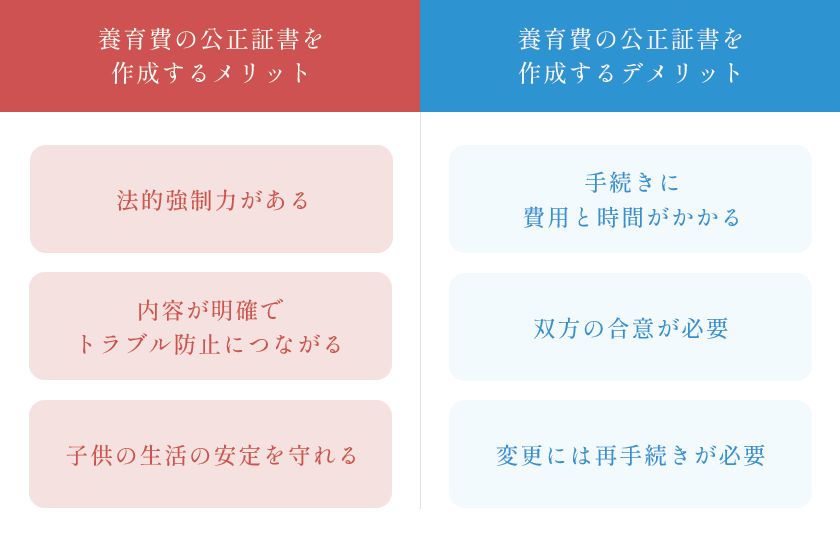

一方で、公正証書を作成するには公証役場で手続きを行い、公証人手数料が発生するため、時間的・金銭的な負担が生じる点がデメリットと言えます。また、公正証書を作成する際には双方が合意している必要があるため、そもそも養育費について夫婦間で合意が形成されていなければ公正証書を作ることはできません。

なお、養育費の金額を変更したい場合、公正証書が既に作成されている場合でも、双方が同意すれば変更は可能です。この際、新たに合意した内容で公正証書を作成する必要があります。

もし相手方が金額の変更に同意しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、事情変更を理由に増額または減額を求める手続きが必要です。事情変更とは、例えば収入の大幅な増減や子供の教育費・医療費の増加などがあります。

養育費の公正証書を自分で作成するには

さて、以上が養育費の公正証書の基本的な概要になります。

次に、養育費の公正証書をどのように作成するのか、手順を見ていきましょう。

養育費の公正証書の作り方

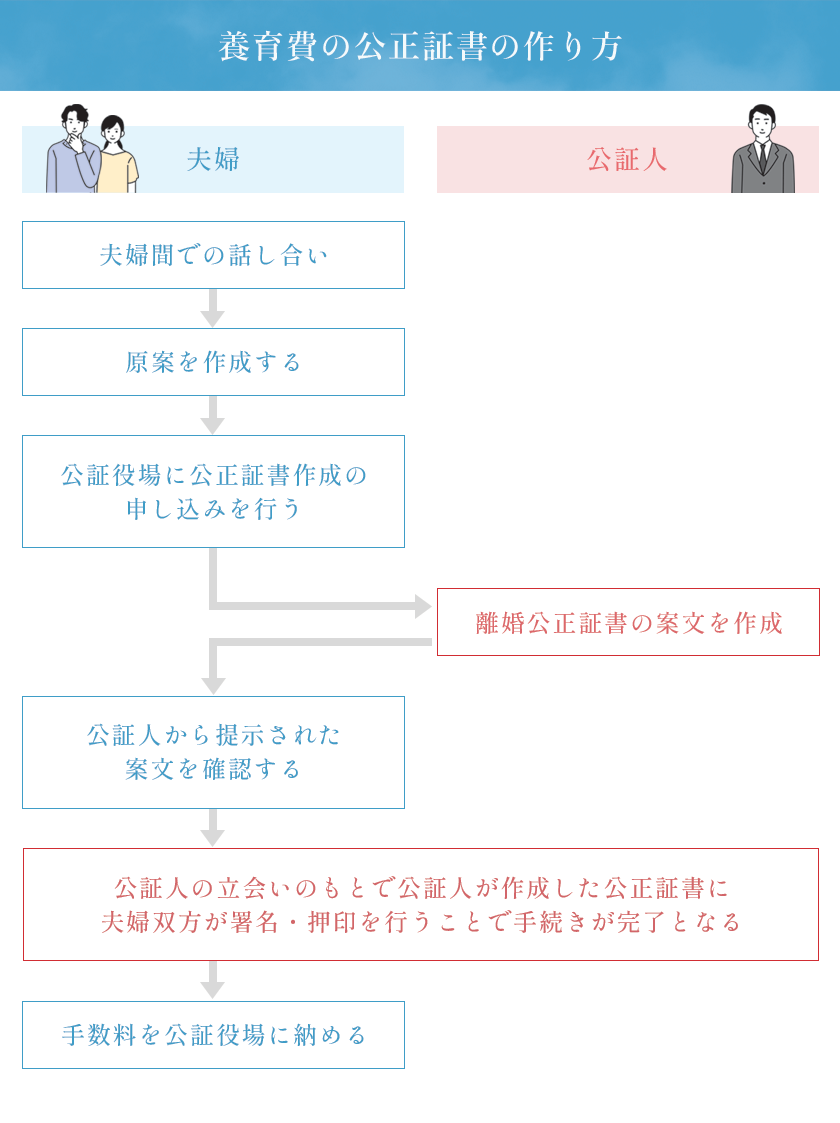

①養育費の具体的な条件を話し合う

まず、夫婦間で養育費について詳細な話し合いを行います。

話し合いでは、支払い金額、方法、期限、期間、そして特別な費用の分担について具体的に決める必要があります。

金額は、子供の生活費や教育費を基に算出し、双方の収入や生活状況を考慮して公平に設定します。支払い方法は銀行振込が一般的で、期限は「毎月〇日まで」と明確に決めておくとトラブルを防ぎやすくなります。支払期間については、子供が成人するまでや大学卒業までを基準とするケースが多いです。

また、将来の学費や医療費など特別な費用が発生した場合の対応や、生活費の増減があった場合の取り決めについても話し合いを行い、条件を明確にしておくことが重要です。

②原案を作成する

話し合いがまとまった後、合意内容を文書化します。この文書は、公正証書を作成する際の原案となるため、金額、支払方法、期限など、具体的な内容を漏れなく記載することが重要です。

③公証役場で離婚公正証書の作成を申し込む

原案が完成したら、公証役場に公正証書作成の申し込みを行います。この際、夫婦双方の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)や子供の戸籍謄本、認印などが必要です。公証役場によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが推奨されます。

④公証人が離婚公正証書の案文を作成

公証役場に申し込みを行うと、公証人が提出された原案を基に案文を作成します。この案文は、法律的に適切な形で整えられるため、内容の信頼性が高まります。

⑤案文の内容をチェックし、手続きの日程を設定

公証人から提示された案文を夫婦双方で確認します。この際、記載内容に誤りや不足がないかを慎重にチェックします。不備が見つかった場合は公証人に修正を依頼します。案文の内容が確定した後、正式な手続きを行う日程を公証役場と調整します。

⑥公証役場にて正式な離婚公正証書を作成

設定された日時に公証役場を訪問し、公証人の立会いのもとで正式な公正証書を作成します。この場では、公証人が案文を基に作成した公正証書に、夫婦双方が署名・押印を行うことで手続きが完了します。公正証書が完成することで、法的に有効な文書として効力を持つことになります。

⑦手数料を公証役場に納める

最後に、公正証書の作成にかかる手数料を公証役場に納めます。手数料は文書の内容や金額によって異なりますが、一般的に数万円程度が必要となります。手数料を支払うことで、公正証書作成の全手続きが完了します。

養育費の公正証書を作成する費用

養育費の公正証書を作成する際の費用は、公正証書に記載する内容や作成条件によって異なります。

まず、基本的な作成手数料は政令(公証人手数料令)で定められており、離婚公正証書の場合には、合意した金額の合計を基に日本公証人連合会の「法律行為に関する証書作成の基本手数料」に照らして算出します。また、内容の複雑さや証書の枚数に応じて追加料金が発生する場合があります。

そのため、単に養育費の支払いについてを定めた養育費の公正証書であれば、3万円程度となりますが、養育費に加えて財産分与や慰謝料、年金分割などについても定めた公正証書を作るとなると、5万円~8万円とやや高額になります。

公証人の出張が必要な場合には、日当や旅費が加算され、通常の手数料よりも高額になる可能性があります。さらに、公正証書の原本や謄本・正本の交付には、1枚につき250円の用紙代が必要ですが、原本については4枚まで無料とされています。また、相手方への送達には、送達手数料として謄本や正本で1400円、送達証明で250円がかかります。

なお、公正証書の種類によっては印紙税法に基づき収入印紙が必要となる場合もあります。

詳しくは、こちらの関連記事をご覧ください。

養育費のみを公正証書にできる?

前述の通り、通常は離婚に際して養育費以外にも財産分与などの離婚条件を1つの公正証書に定めることが一般的ですが、形式が合っていて内容が適切であれば、養育費についてのみ公正証書にすることも可能です。

例えば、財産分与については揉めることなく容易に分割ができ、年金分割や慰謝料の請求もない、といったケースでは、実効性の確保と公正証書作成の手数料とを考えて、養育費についてのみ公正証書に定めることが合理的と考えられます。

ただし、養育費のみを公正証書に定める場合でも、公証人に養育費に関する具体的な条件を明確に提示する必要があります。支払い金額、支払い方法、支払期限、支払期間などを具体的に記載しなければ、強制執行力のある公正証書としての効力を十分に発揮できない可能性があります。また、将来的に学費や医療費が発生する場合の取り決めについても、事前に記載することが望ましいです。

このように、養育費のみの公正証書作成は可能であり、特に養育費の確実な支払いを確保したい場合に有効です。ただし、他の条件を後で争う可能性がある場合や、全体的な離婚条件を見直す必要がある場合には、包括的な内容を1つの公正証書にまとめる方が適していることもあります。そのため、どのような形で公正証書を作成するべきかは、ケースバイケースで判断し、必要に応じて弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

養育費の公正証書【テンプレート】

それでは、養育費についての取り決めを公正証書にする場合の例文をご紹介いたします。なお、こちらのテンプレートはあくまで「離婚の合意、親権、養育費についてのみを公正証書にした場合の例文」になりますので、自身のケースに応じてご参考いただければと思います。

【養育費の公正証書のテンプレート】

第1条(離婚の合意等)

夫あおい太郎(以下「甲」という。)と妻あおい花子(以下「乙」という。)は、本日、協議離婚すること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意し、かつ本件離婚に伴う給付等について次のとおり合意した。

第2条(親権者)

甲乙間の長男一郎(平成□年〇月△日生)及び長女静子(平成□年〇月△日生)の親権者を、いずれも母である乙と定め、同人において監護養育する。

第3条(養育費、教育関連費用等)

1 甲は、乙に対し、上記未成年者らの養育費として、次の通り、毎月末日限り、乙名義のあおい銀行静岡支店普通預金口座(口座番号0123456)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

⑴ 長男につき、2022年5月から長男が満15歳に達する日の属する月まで一か月3万円

⑵ 長男につき、長男が満15歳に達する日の属する月の翌月から満20歳に達する日の属する月(大学等に進学した場合は大学等を卒業する月)まで一か月4万円

⑶ 長女につき、2022年5月から長女が満14歳に達する日の属する月まで一か月3万円

⑷ 長女につき、長女が満15歳に達する日の属する月の翌月から満20歳に達する日の属する月(大学等に進学した場合は大学等を卒業する月)まで一か月4万円

2 当事者双方は、上記未成年者に、病気、進学等の特別の支出が生じた場合は、その負担について別途協議する。

第4条(清算条項)

甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしない。

第5条(強制執行認諾文言)

甲は、第3条に定める金員の支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

養育費の公正証書に関するQ&A

Q1.養育費の公正証書はどのような場合に作成するのですか。

養育費の支払いを確実にするために、公正証書を作成することが一般的です。特に、支払いが滞った場合に迅速に差押えなどの法的手続きを取るために、強制執行力を持つ公正証書を利用します。

Q2.養育費だけを公正証書にすることは可能ですか。

可能です。養育費に関する条件を具体的に取り決め、適切な形式で記載することで、公正証書にすることができます。ただし、他の離婚条件についてもトラブルの可能性がある場合は、包括的にまとめる方が良い場合もあります。

Q3.養育費の公正証書を作成する費用はどれくらいかかりますか。

費用は記載する内容や金額によって異なります。基本的な手数料に加え、公正証書の枚数や場合によっては出張手数料が発生します。また、謄本や正本を交付してもらう際の用紙代や、場合によっては収入印紙代も必要です。具体的な費用は事前に公証役場で確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、養育費の公正証書について、その作成の重要性や手続きの流れ、具体的な費用や注意点について解説しました。

養育費は、子供の生活や教育を支えるために欠かせないものであり、その支払いを確実にするためには公正証書を活用することが非常に効果的です。公正証書を作成することで、支払いが滞った際に迅速な法的対応が可能となり、子供の生活基盤を守ることができます。

養育費の公正証書を作成するには、適切な準備が欠かせません。また、作成手数料や出張費などの費用も発生するため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。

また、公正証書は夫婦が合意して作成する必要があります。一方が公正証書の作成に反対していたり、養育費についての話し合いが進まなかったりする場合は、弁護士に依頼することも検討してみてください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。養育費や公正証書についてのお悩みがありましたら、WEB予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。