父親が親権を取った事例|父親が親権を勝ち取るには?弁護士が解説

離婚に際して、子どもの親権問題は避けては通れない争点のひとつです。

従来、子どもの親権については、母親が持つことが多いとされてきましたが、近年では父親が親権を取った事例も増えています。

この記事では、実際に父親が親権を取った事例を紹介させていただくとともに、父親が親権を取った事例から、子どもの親権争いで父親が勝つためには何が必要か、離婚調停や裁判に向けてどのような準備をしておけばいいのか、といった点についても深掘りしていきたいと思います。

目次

父親が親権を取った事例

父親が親権を取った事例について見る前に、まずは子どもの親権に関しての基本的な情報を見ていきましょう。

日本においては、子どもの親権を父親が取得することは少なく、母親が親権を勝ち取ることが多いと考えられていますが、実態はどうなのでしょうか。

父親が親権を勝ち取る確率は?

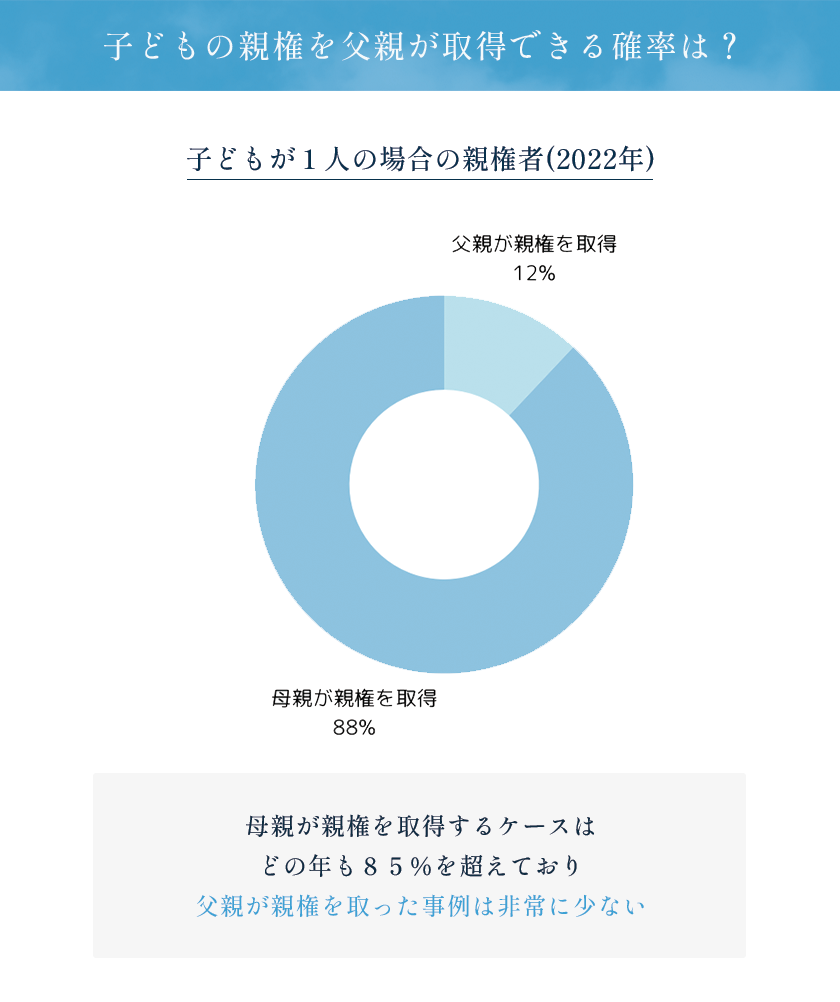

子どもの親権を父親が取得する確率について、具体的な数字を見てみましょう。

以下の円グラフは、厚生労働省による「令和4年 人口動態統計」の「親権を行う子をもつ夫妻の親権を行う子の数・親権者(夫-妻)別にみた年次別離婚件数及び百分率」から抜粋したものになります。こちらの表を見ると、父親が親権を勝ち取る確率がおおむね10%前後であることが分かります。

2022年に関しては、夫が親権を得た割合は12%にとどまりました。

【子どもが1人の場合の親権者(%)】

|

年 |

総数 |

夫が親権(%) |

妻が親権(%) |

|

2018 |

55,682 |

13 |

87 |

|

2019 |

55,251 |

13.2 |

86.8 |

|

2020 |

51,406 |

13.1 |

86.9 |

|

2021 |

48,979 |

12.9 |

87.1 |

|

2022 |

45,551 |

12 |

88 |

以上からも分かる通り、母親が親権を取得するケースはどの年も85%を超えており、父親が親権を取った事例こそあるものの、父親が親権を取った事例は非常に少ないということが、データからもはっきりと分かります。

このように、父親が勝ち取ることが難しいといわれている子の親権ですが、実際には父親が親権を勝ち取った事例もあります。

以下では、そうした事例や、反対に父親が親権を取れなかった事例について見ていきましょう。

父親が親権を取った事例

それでは、実際に父親が親権を取った事例をご紹介させていただきます。

ご紹介するのは、長年子どもと一緒に暮らしていなかった父親の親権が認められた裁判例です。

(1)5年以上一緒に暮らしていない父親が親権を取った事例

事案の概要

小学2年生の子ども(長女A)がいる夫婦において、原告である母親が、被告である父親に対し、離婚等を請求した事例になります。

母親は、父親からの身体的・経済的・精神的・性的暴力により婚姻関係が破綻したとして、父親に対し、離婚することと、慰謝料500万円の支払いを求め、附帯処分として養育費の支払・年金分割を求めました。

また、母親は長女の親権者として自身を指定することを主張し、その理由として、長女が健康で安定した生活を送っていること、母親の両親が長女の養育に協力していること、母親が主たる監護者であったことなどを挙げました。

一方、父親は母親の主張する離婚原因を全て否定し、長女の利益を第一に考慮して離婚を望まないと主張し、裁判所に対し母親の請求を棄却するよう求めました。さらに、父親は予備的に、自身が長女の親権者と定められるべきであると主張し、その場合の附帯処分として、長女の引渡しや母親との面会交流に関する計画を提案しました。

認定された主な事実

- 夫婦は価値観や経済観の違いから激しい口論を繰り返すことがあり、そのために関係が険悪化していました。

- 父親はある時から仕事一辺倒の生活を改め、家事や育児の分担を大幅に増やし、長女を保育所に通わせる手続きなども自分で行いました。

- このころ、母親は大学院に通うため、長女を連れずに数日間実家に帰ることが何度かありましたが、父親はその間、ベビーシッターを利用するなどして、一人で長女の監護にあたっていました。

- 夫婦関係が悪化してから1年程経った頃、父親が長女を保育所に迎えに行くと長女はおらず、母親が「体調が悪いので実家に帰る」というメールを父親に送り、父親に無断で長女を連れだして実家に帰っていました。

- 以来、母親は長女を約5年10ヶ月間に渡り監護しましたが、その間父親に対しては、合計6回程度しか面会交流に応じませんでした。

- 父親は、自身が長女の親権を得て長女との生活が実現した場合には、整った環境で周到に監護する計画と意欲をもち、緊密な親子関係の継続を重視して、年間100日間に及ぶ母親・長女間の面会交流の計画を提示しています。

裁判所の判断

裁判所は、離婚請求や慰謝料請求に関しては、次の通り判断して母親の請求を一部認めました。

母親が主張する身体的・経済的・精神的・性的暴力についての証拠は不十分とされたため、父親に非があるという母親の請求は認められず、慰謝料請求は却下されました。

その上で、夫婦の婚姻関係は双方の衝突によって険悪となって破綻したことから、離婚請求を認めました。

そして、子どもの親権に関しては、次の通り判断しています。

上記認定の事実によれば、母親は父親の了解を得ることなく、長女を連れ出し、以来、今日までの約5年10か月間、長女を監護し、その間、長女と父親との面会交流には合計で6回程度しか応じておらず、今後も一定の条件のもとでの面会交流を月1回程度の頻度とすることを希望していること、他方、父親は、長女が連れ出された直後から、長女を取り戻すべく、数々の法的手段に訴えてきたが、いずれも奏功せず、爾来今日まで長女との生活を切望しながら果たせずに来ており、それが実現した場合には、整った環境で、周到に監護する計画と意欲を持っており、長女と母親との交流については、緊密な親子関係の継続を重視して、年間100日に及ぶ面会交流の計画を提示していること、以上が認められるのであって、これらの事実を総合すれば、長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするためには、父親を親権者と指定するのが相当である。

母親は、長女を現在の慣れ親しんだ環境から引き離すのは、長女の福祉に反する旨主張するが、今後長女が身を置く新しい環境は、長女の健全な成長を願う実の父親が用意する整った環境であり、長女が現在に比べて劣悪な環境に置かれるわけではない。加えて、年間100日に及ぶ面会交流が予定されていることも考慮すれば、母親の懸念は杞憂にすぎないというべきである。

よって、母親は父親に対し、本判決確定後、直ちに長女を引渡すべきである。

引用:千葉家庭裁判所松戸支部平成28年3月29日判決

【この事例のポイント】

この事例において、裁判所が父親が親権者として相当であると判断したポイントは、次のポイントだと考えられます。

- 母親が父親の了解を得ずに長女を連れ出し、その後も長女と父親の面会交流をほとんど認めていないこと。

- 父親が長女を取り戻すために、数々の法的手段を講じてきたこと。

- 父親が整った環境で長女を監護する計画と意欲を持っていることを示したこと。

- 父親が用意する新しい環境が、長女の健全な成長を願う整った環境であり、長女が現在の環境に比べて劣悪な環境に置かれるわけではないこと。

- 父親が、年間100日に及ぶ母親と長女の面会交流を提案し、母親との交流を維持する意向を示していること。

以上のポイントなどを総合的に判断した結果、父親を親権者とすることで、長女が両親の愛情を受けて健全に成長できる環境が整えられる、と裁判所は判決を下したのです。

なお、親権に関しては、従来から監護の継続性が重要な判断基準とされてきました(継続性の原則)。その原則からすれば、5年以上もの間、父親は長女と一緒に暮らしておらず、現在までの継続した養育実績がないため、一見すると不利な立場です。

ですがこの裁判においては、そうした「継続性」よりも、「寛容性」が重視された結果となりました。

「寛容性」とは、寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)のことで、親権者の適格性を判断する際に、非親権者と子どもの面会交流をどれだけ許容しているか、という寛容性を基準とするルールのことです。

妻が月1回程度の面会交流を提案する一方、夫は年間100日に及ぶ母親と長女の面会交流を提案しています。

この事例では、もちろん養育実績や生活環境についても総合的に判断しつつ、寛容性の原則も重視して判断が下されたのです。

【この事例のその後】

なお、父親の親権を認めたこの事例についてですが、母親が控訴し、二審の東京高等裁判所では「母親を親権者とする」旨の判断が下されました。

裁判所は、親権者の指定における判断基準について、次のように述べています。

「父母が裁判上の離婚をするときは、裁判所は、父母の一方を親権者と定めることとされている(民法八一九条二項)。この場合には、未成年者の親権者を定めるという事柄の性質と民法七六六条一項、七七一条及び八一九条六項の趣旨に鑑み、当該事案の具体的な事実関係に即して、これまでの子の監護養育状況、子の現状や父母との関係、父母それぞれの監護能力や監護環境、監護に対する意欲、子の意思(家事事件手続法六五条、人事訴訟法三二条四項参照)その他の子の健全な成育に関する事情を総合的に考慮して、子の利益の観点から父母の一方を親権者に定めるべきものであると解するのが相当である。父母それぞれにつき、離婚後親権者となった場合に、どの程度の頻度でどのような態様により相手方に子との面会交流を認める意向を有しているかは、親権者を定めるに当たり総合的に考慮すべき事情の一つであるが、父母の離婚後の非監護親との面会交流だけで子の健全な成育や子の利益が確保されるわけではないから、父母の面会交流についての意向だけで親権者を定めることは相当でなく、また、父母の面会交流についての意向が他の諸事情より重要性が高いともいえない。」

その上で、これまで長女を監護していたのが母親であったことや、父母の監護能力、長女の意思を考慮し、母親を親権者としました。

(引用:東京高等裁判所平成29年1月26日判決)

(2)父親が親権を取れない事例

前述のような、一緒に暮らしていなかった父親の親権が認められた裁判例がある一方で、一緒に暮らしていた父親の親権が認められなかった事例もあります。

事案の概要

父親(被告)が、離婚を決意して家出した妻(原告)のもとから子どもを連れ戻して、6年4か月にわたって子を養育していた事例です。

昭和46年に結婚した夫婦ですが、遺産争いから夫の兄弟仲が険悪になり、それをきっかけに夫婦仲も悪くなりました。昭和51年頃には離婚を考えるようになった妻は、昭和52年9月に夫婦の子ども2人(4歳男児・2歳女児)を連れて実家へ帰りました。

昭和53年4月、夫は事前の話し合いもなく、保育園から帰る途中だった子ども2人を突然連れ去り、以後子どもと母親を会わせず、父親が現在まで養育していた、という事案です。

裁判所はこの事案で、「一般的には幼い子どもは母親のもとで監護されるのが自然で幸福」という前提を述べつつ、「母親が親権者として適当ではない場合や、既に父親と相当期間暮らし、愛情関係や安定した生活関係が生じている場合などの“特段の事情”がある場合などには、父親が親権者として適している場合も考えられる」ため、この点について検討する、としました。

認定された主な事実

- 母親は2人の子どもを、その出生以来、父親によって連れ去られるまでのそれぞれ5年問及び3年間にわたって監護し、特に父親が寝室を別にするようになった後も、二人の子供とは一緒に寝ていたこと。

- この間の監護状況にはとりたてて非難すべき点はなく、二人の子供は比較的安定した平穏な生活を送っていたこと。

- 母親の父母は長女を預かったりしていたことがあるのに対し、父親の実母はすでに死亡し、実父は2人の子どもの世話をしようしたことはほとんどないこと。

- 父親自身も、母親(妻)と同居中は風呂へ入れたりおむつの後始末をしたことはほとんどなく、しつけや遊ぶ相手をしたこともあまりないこと。

- 父親は自宅で仕事をしているとはいえ外で活動しなければならない日もあり、子ども達の身回りの世話をできない恐れがあり、結局は他人に任せることになってしまい、親との充分な日常の接触が不十分なまま大きくなる恐れが大きいこと。

- 母親は自宅で翻訳業の仕事をしているが、その仕事の性質上、監護の支障となることはほとんどないものと予想され、自ら子供達と起居を共にして直接養育監護にあたることができるし、実家の助力も期待できること。

- 経済的基盤については、父母双方に不都合な点はないことのほか、養育費の分担があるため心配はないこと。

裁判所の判断

以上のような事実を踏まえた上で、裁判所は次のように判断しています。

子供達は、原告のもとから連れ去られて以降約二年にわたり被告のもとで監護され、ある程度継続的な生活関係、監護環境が形成されるに至つているのであるが、右監護の発端である子供達を連れ去つた行為は、前記一認定のような事情からして正当なものではなく、その後の監護環境も母親である原告と子供達を面会させないなど、精神的に子供達は不安定な状態にある。

被告は子供達を原告に渡すことを強く拒み、一方、原告も子供達を引取ることを強く望んでいる。

以上によれば、原告と被告の両名は、いずれも劣らぬ子供達に対する深い愛情に基づき、それぞれ自己の手もとにおいて子供達を養育することを強く望んでいるものであるが、前記諸事情を総合して考えるに、本件においては子供達にとつて母親である原告に監護、養育されることがその幸福に適するものと判断される。

よつて原、被告間の未成年の二人の子の親権者を原告と定め、被告に対し人事訴訟法一五条二項により右二人の子供を原告に引渡すよう命ずることとする。

引用:東京地方裁判所昭和55年8月5日判決

父親が親権を勝ち取るには

子どもの親権を決める方法ですが、ほとんどの場合、離婚は夫婦の話し合いによる協議離婚になるため、話し合いで子どもの親権についても決めることになります。

離婚協議では子どもの親権についての争いが解決しない場合は、離婚調停や審判の中で子どもの親権についても争われることになります。

離婚調停が不成立となった場合は、離婚裁判において子どもの親権者を決めることになります。

さて、離婚調停や離婚裁判において、離婚後の子どもの親権者を決める際に、どういった要素が考慮されるのでしょうか。

①安定した現状の維持

離婚調停や裁判において、親権を決定する際に重要視される要素の一つに「安定した現状の維持」があります。これは、子どもの生活環境や日常生活が極力変わらないようにすることを意味します。現在の住居や通学先、友人関係など、子どもが慣れ親しんでいる環境を、できるだけそのまま維持することが望ましいとされるためです。

子どもが離婚という大きな変化を経験する中で、生活環境が大きく変わらないことで、安心感を得ることができます。裁判所はこのような点を重視し、子どもの最善の利益を考慮して親権者を決定します。

②子どもの福祉に資するか

親権を取得する親が子どもの福祉、つまり子どもの健康、教育、生活の安定にどれだけ寄与できるか、といった点も重要な考慮要素になります。

子どもの福祉に資するかというのは、子どもの利益を最優先に考慮する、ということです。どちらの親元で暮らす方が、子どもにとって最も幸せな環境を提供できるかを判断するものであり、父親や母親の事情だけでなく、子どもの事情を踏まえて総合的に評価されます。

親権者を決めるにあたっては、子どもの最善の利益を守ることが特に重要視されます。

③子の年齢や意思

子どもの年齢は親権の判断において重要な要素です。一般的に、幼い子どもは母親との結びつきが強いとみなされることが多く、親権が母親に渡ることが多いです。しかし、子どもが成長し、年齢が上がるにつれて、その意思や意見が尊重されるようになります。特に小学校高学年から中学生以上の年齢になると、裁判所は子どもの意見をより重視します。

子どもがどちらの親と暮らしたいかを明確に表明する場合、その意思は親権の判断に大きく影響します。ただし、子どもの意思は単にどちらが好きかという感情的な理由だけでなく、その意思が子どもの福祉に資するかどうかも考慮されます。

④離婚時の有責性が子に悪影響を及ぼすか

夫婦の一方が有責である場合、その行為が子どもの生活や精神的な健康にどのような悪影響を及ぼすかが考慮されます。

離婚時の有責性といえば、例えば不倫やDVなどがあります。本来、不倫が原因で離婚することになっても、離婚原因と子どもの親権争いは別問題なので、親権者を決めるにあたって影響することはありません。

しかし、家庭内暴力や子どもへの虐待を行っていた場合、その親が親権を持つことは、子どもの安全と福祉に重大なリスクを伴うことになってしまうため、このような有責性は親権の決定にマイナスに働くことになります。

弁護士にご相談ください

【Q&A】父親が親権を取った事例

Q1.父親が親権を取った事例は少ないのでしょうか?

A:厚生労働省のデータなどを見ると、母親が親権を取得するケースは毎年85%を超えており、父親が親権を取った事例もありますが、母親が親権を取得するケースに比べて、父親が親権を取った事例は非常に少ないことが分かります。

Q2.なぜ父親が親権を取った事例は少ないのですか?

A:父親が親権を取ることが難しいとされる理由には、以下の点が挙げられます。

- 子どもが幼い場合、母親との結びつきが強いと見なされることが多い。

- 多くの家庭では母親が主に育児を担当しているため、母親の養育実績が評価される。

- 父親が長時間労働や転勤の多い仕事をしている場合、育児に十分な時間を割くことが難しい。

- 経済的には安定していても、子どもの日常生活を支えるための時間と環境が整えられないと判断されることがある。

Q3.どのような場合に、父親が親権を取ることができるのでしょうか?

A:父親が親権を取ることができるかはケースバイケースですが、以下のような事情がある場合には、父親の親権獲得が認められる可能性があります。

- 父親が子どもの主たる養育者であり、日常的な育児に積極的に関与している場合。

- 母親が育児放棄、虐待、またはアルコール依存症などの問題を抱えている場合。

- 子どもがある程度の年齢に達しており、自分の意思で父親と生活したいと望んでいる場合。

- 父親が経済的に安定しており、子どもの生活環境を良好に保つことができる場合。

まとめ

この記事では、父親が親権を取った事例について弁護士が解説させていただきました。

また、実際の父親が親権を取った事例をご紹介し、裁判所の判断となったポイントについて簡単に解説いたしました。

父親が親権を取った事例は、割合にすると毎年約15%程度にとどまります。母親が親権者として認められやすいというイメージからも、「親権争いは母親が勝つ」と、最初から諦めてしまっている父親もいるかもしれません。

ですが、父親が親権を勝ち取る確率は、ゼロではありません。子どもの利益のためになる、と裁判所に認めてもらえれば、父親でも子どもの親権を得ることができるのです。

こうした親権争いでお悩みがありましたら、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あおい法律事務所では、初回の法律相談を相談料無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。