シングルマザーの養育費の相場|母子家庭の相場はいくら?養育費なしの理由は?

シングルマザーとして子どもを育てていく中で、経済的な負担は大きな課題の一つです。特に、離婚後に受け取る養育費は、子どもの生活を支える重要な資金源となります。

しかし、実際にどれくらいの金額を受け取れるのか、具体的な相場を知らないまま交渉を進めるのは不安が伴うものです。

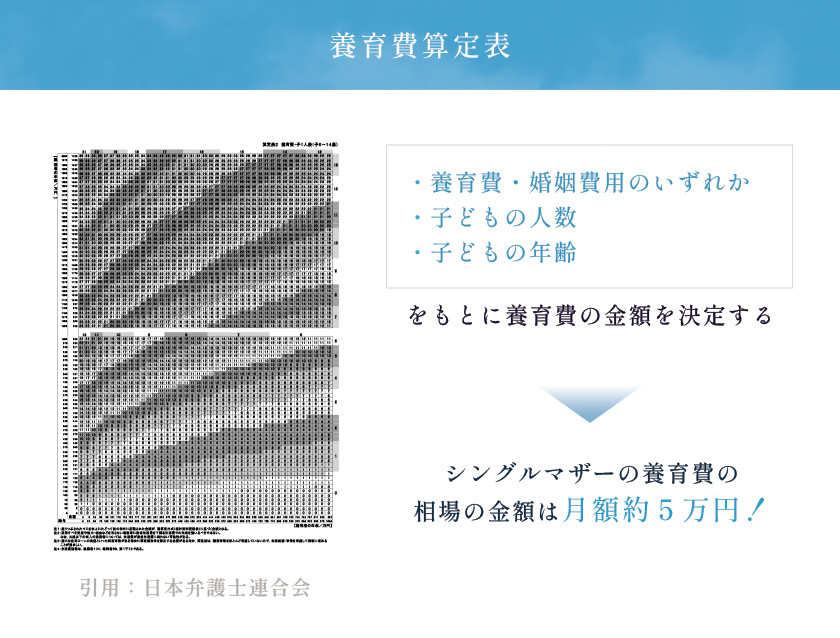

養育費の金額は、家庭裁判所が公表する「養育費算定表」をもとに決定されることが一般的ですが、収入や子どもの人数、年齢など、さまざまな要素が影響を及ぼします。また、実際には支払いが滞るケースや、取り決めが曖昧でトラブルに発展する例も少なくありません。

この記事では、シングルマザーの養育費の相場の金額や、シングルマザーが養育費を受給しない理由などについて、弁護士が詳しく解説いたします。

目次

シングルマザーの養育費の相場

シングルマザーの養育費の相場の金額は、月額約5万円となっています。

この金額を、多いと感じるでしょうか。それとも少ないと感じるでしょうか。

比較的お金がそこまでかからない乳幼児一人の場合と、進学等で何かとお金のかかる中高校生が複数いる場合では、「月額5万円」の実感もかなり異なるかと思います。

この相場の金額が、シングルマザーにとって妥当かは当事者によりますが、そもそもシングルマザーの養育費の金額はどのように決まるものなのでしょうか。

養育費の金額はどのように決まる?

養育費の金額は、主に家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として決定されます。この算定表は、全国の家庭裁判所で統一的に用いられており、養育費の標準的な金額を簡単に算出できるように作成されたものです。具体的には、両親それぞれの収入額(給与や賞与、事業所得などの年間総収入)を基準とし、子どもの人数や年齢に応じた算定表を使って、適切な金額を計算します。

しかし、算定表はあくまで標準的な目安に過ぎず、特別な事情がある場合にはその内容が調整されることもあります。

例えば、大学院の授業料や海外留学の費用といった、特別な教育費が必要な場合や、重い病気で高額な医療費がかかる場合などは、相場の金額以上の養育費を請求できる可能性があります。一方で、支払う側の親が大幅な収入減少や失業などで支払い能力が著しく低下している場合には、算定表よりも低い金額になることもあります。

養育費の金額は、基本的には夫婦の合意によって任意の金額に決まるため、算定表による基準額はあくまで「参考」程度に過ぎません。

シングルマザーの養育費の相場はいくら?

さて、シングルマザーの養育費の相場の金額について、詳しく見ていきましょう。

本記事の冒頭で「シングルマザーの養育費の相場の金額は、月額約5万円」とご説明しましたが、厚生労働省による「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、正確な金額は「50,485円」となります。

下の表は、その「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」のデータをまとめたものになりますが、シングルマザーが受け取っている養育費の平均月額として最も多いのは87,300円で、子どもが3人いる場合です。一方、子どもが1人のシングルマザーの場合は、全体平均月額の50,485円よりも少ない40,468円であることが分かります。

| 子どもの数 | 平均月額(母子世帯) | 平均月額(父子世帯) |

| 1人 | 40,468 | 22,857 |

| 2人 | 57,954 | 28,777 |

| 3人 | 87,300 | 37,161 |

| 4人 | 70,503 | 0 |

| 5人 | 54,191 | 0 |

| 不詳 | 39,062 | 10,000 |

| 総数 | 50,485 | 26,992 |

もっとも、この金額はあくまで「平均月額」ですので、子どもが1人の場合でも、父親が合意して相場の平均額より高い養育費を支払っているケースもあるでしょう。

また、本記事でも後述いたしますが、これはあくまで養育費を受け取っているシングルマザーやシングルファザーを対象に、「養育費を現在も受けている、または受けたことがある世帯で、額が決まっているもの」に限り算出した平均月額になります。そのため、そもそも養育費を受け取っていないケースは、このデータに含まれていません。

シングルマザーに必要な生活費はいくら?

ちなみに、シングルマザーに必要となる生活費ですが、母子世帯における一月の平均家計支出額は211,000円、というデータが出ています(厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査」より)。

参考:令和4年 国民生活基礎調査「1世帯当たり平均家計支出額,世帯人員・世帯類型別」(厚生労働省)

また、総務省の「全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)」によれば、母子世帯の消費支出は196,379円となっています。

参考:2019年全国家計構造調査 家計支出に関する結果 結果の概要(総務省)

以上のデータから、シングルマザーに必要な生活費の1ヶ月の平均額は約20万円、ということが分かります。

養育費の金額を決める際には、離婚後の生活費について十分に検討しておくことが重要です。

養育費なしのシングルマザー

以上の通り、シングルマザーの養育費の相場の金額についてご説明いたしましたが、実際にどれだけの母子世帯がきちんと養育費をもらえているのでしょうか。

養育費なしの母子家庭は多い

令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の「母子世帯の母の養育費の受給状況(離婚(離婚の方法)・未婚別)」によると、母子世帯の約95万人の内、半数以上の約50万人が、過去にも現在にも養育費の支払いを受けたことがない、という調査結果が出ています。

| 養育費の受給状況 | 協議離婚 | 調停離婚 | 審判離婚 | 裁判離婚 | 総数 |

| 人(%) | 人(%) | 人(%) | 人(%) | 人(%) | |

| 現在も受けている | 197,938 (26.1%) |

81,314 (49.4%) |

1,782 (39.0%) |

11,358 (49.6%) |

292,392 (30.8%) |

| 過去に受けたことがある | 103,370 (13.6%) |

37,539 (22.8%) |

539 (11.8%) |

4,561 (19.9%) |

146,009 (15.4%) |

| 受けたことがない | 451,082 (59.5%) |

43,736 (26.6%) |

2,246 (49.2%) |

6,581 (28.7%) |

503,646 (53.0%) |

| 不詳 | 5,922 (0.8%) |

2,082 (1.3%) |

0 (0.0%) |

407 (1.8%) |

8,411 (0.9%) |

| 総数 | 758,312 (100%) |

164,671 (100%) |

4,567 (100%) |

22,908 (100%) |

950,458 (100.0%) |

養育費の受給状況参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果(厚生労働省)

これを離婚の種類別に見ると、調停・審判・裁判による離婚の場合は、現在も養育費の支払いを受けているシングルマザーの割合が全体平均の30.8%よりも多い一方、協議離婚では26.1%と、全体平均よりも低いことが分かります。

また、調停・審判・裁判による離婚の場合は、養育費の支払いを受けたことがないシングルマザーの割合が全体平均の53.0%よりも低い一方、協議離婚では59.5%と、全体平均を上回っていることが分かります。

全体的に見て、「養育費の支払いを一度も受けたことがない、もしくは過去に受けたことがあるが現在は受けていない」シングルマザーの割合は、約70%と非常に多いのです。

養育費なしの理由

さて、養育費の支払いについては、養育費を支払うことを約束したのに受け取っていない場合もあれば、そもそも養育費の取り決め自体をしていない場合もあります。

養育費の取り決めをしなかったシングルマザーは、どのような理由から養育費の取り決めをしなかったのでしょうか。

この点に関しても、厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」が参考になります。

下の表は、厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」から、「母子世帯の母の養育費の取り決めをしていない理由(最も大きな理由)」についてまとめたものです。

| 養育費の取り決めをしていない最も大きな理由 | 人数 | 割合(%) |

| 自分の収入等で経済的に問題がない | 19,303 | 3.5 |

| 取り決めの交渉がわずらわしい | 34,664 | 6.3 |

| 相手に支払う意思がないと思った | 84,488 | 15.3 |

| 相手に支払う能力がないと思った | 81,120 | 14.7 |

| 相手に養育費を請求できることを知らなかった | 1,723 | 0.3 |

| 子どもを引きとった方が、養育費を負担するものと思っていた | 4,596 | 0.8 |

| 取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった | 30,717 | 5.6 |

| 現在交渉中又は今後交渉予定である | 7,793 | 1.4 |

| 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 24,461 | 4.4 |

| 相手と関わりたくない | 190,718 | 34.5 |

| その他 | 41,806 | 7.6 |

| 不詳 | 30,728 | 5.6 |

| 総数 | 552,117 | 100.0 |

令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の「母子世帯の母の養育費の取り決めをしていない理由(最も大きな理由)」によれば、養育費の取り決めをしなかったシングルマザーの理由として、最も多かった理由は「相手と関わりたくない」というものでした。これは、離婚や別居の際に生じた感情的な対立やストレスから、相手と接触すること自体を避けたいと考える人が多いことを示していると考えられます。また、話し合いや手続き自体が負担と感じる人も少なくないのでしょう。

次に多い理由は「相手に支払う意思がないと思った」で、僅差で「相手に支払う能力がないと思った」が続いています。夫に支払う意思や能力がなければ、そもそも取り決めたところで意味がないから、という考えです。

一方で、割合こそ少ないですが、「相手に養育費を請求できることを知らなかった」というケースもあります。

養育費は子どもの権利ですから、適切な金額を受け取ることができるよう、事前に正しい知識を把握しておいていただければと思います。

離婚前にシングルマザーの養育費の相場をおさえておきましょう

自身の場合に適切な金額で子どもの養育費を受け取るためには、あらかじめシングルマザーの養育費の相場を確認しておくことが非常に重要です。

そして、養育費算定表で目安となる金額を調べておき、離婚後の生活に不足はないか、きちんと検討しておくことが必要です。

養育費の未払いを回避するには

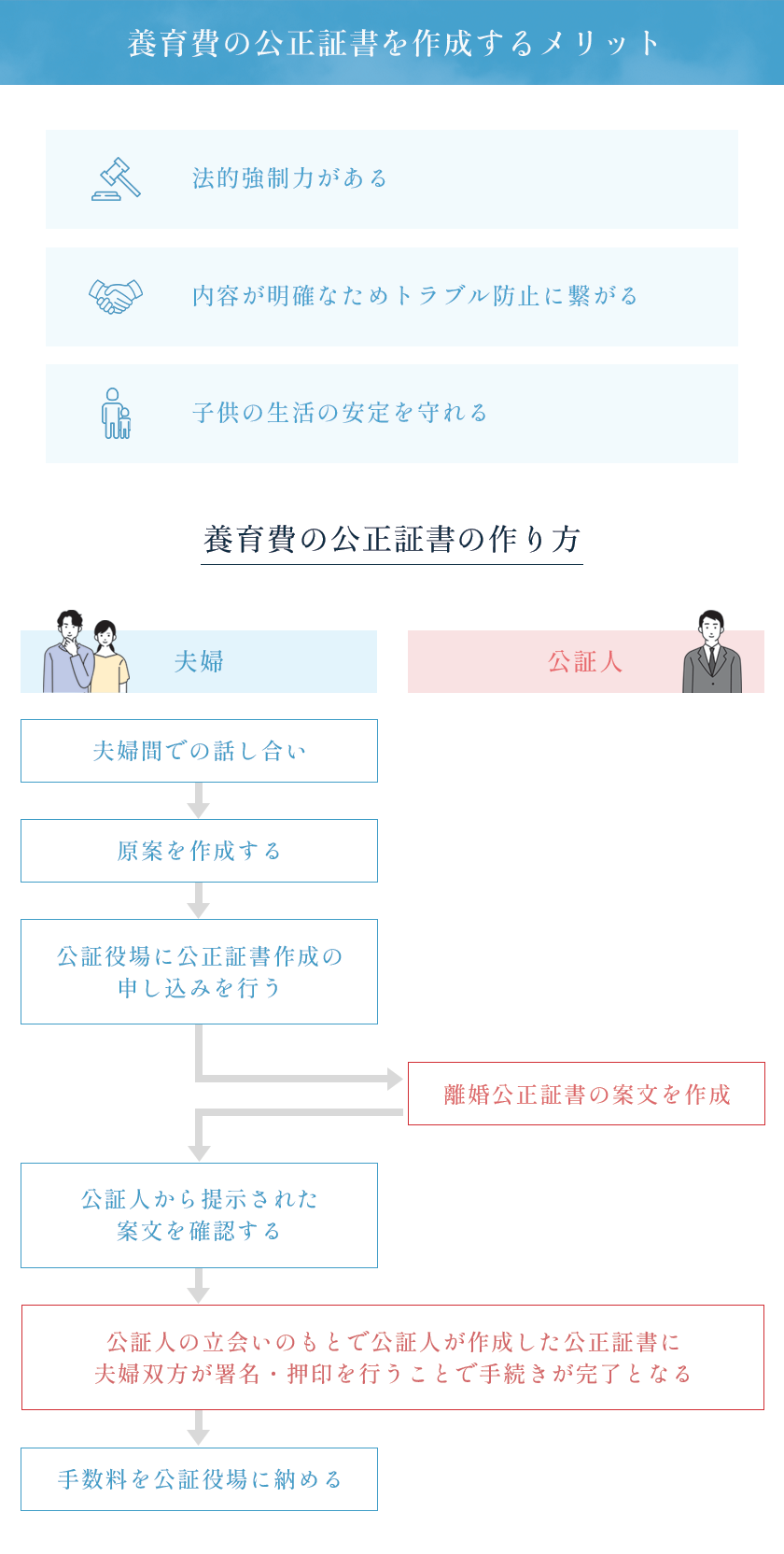

とはいえ、適切に取り決めただけでは、養育費の支払いの実効性を確保できたとは言えません。養育費の未払いを少しでも回避するには、公正証書を作成しておくことがおすすめです。

公正証書を作成しておくことの利点としては、養育費の支払いが滞った場合に強制執行が可能になる点が挙げられます。公正証書には、養育費の金額や支払い方法などの具体的な内容を記載し、相手が支払いを怠った場合には強制執行に服する旨の条項(強制執行認諾の文言)を記載しましょう。こうすることで、裁判を経ることなく、相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能となります。

ただし、公正証書の作成にはある程度の日数と数万円程度の作成費用がかかりますので、事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

シングルマザーの養育費の相場に関するQ&A

Q1.シングルマザーの養育費の相場はいくらですか?

シングルマザーの養育費の相場は約5万円とされています。ただし、具体的な金額は親の収入や子どもの年齢、人数によって異なります。養育費を決める際には「養育費算定表」を参考にしつつ、双方で話し合いを行い、家庭の状況に応じた適切な金額を設定することが大切です。

Q2.シングルマザーに必要な生活費はいくらですか?

シングルマザーに必要な生活費は、家庭の状況によって異なりますが、一般的には月額20万円程度とされています。この中には、家賃、光熱費、食費、教育費、医療費などが含まれます。特に子どもの年齢や健康状態によって費用が大きく変わるため、将来的な支出も見据えた計画を立てることが重要です。

Q3.養育費なしのシングルマザーに最も多い理由は何ですか?

養育費なしのシングルマザーに最も多い理由は「相手と関わりたくない」というものです。離婚や別居に至る過程で生じた感情的な対立やストレスから、相手との接触を避けたいと考えるケースが多く見られます。また、相手に経済的な支払い能力がない、もしくは話し合いが難航することで取り決めに至らない場合もあります。

まとめ

本記事では、シングルマザーの養育費の相場について、法律的な視点から詳しく解説しました。養育費の相場は約5万円とされていますが、実際の金額は子どもの人数や親の収入状況など、家庭の事情によって異なります。養育費は子どもの生活を支える大切な財源である一方で、取り決めや支払いがうまくいかないケースも少なくありません。そのため、公正証書を作成して法的効力を確保することが、未払いのリスクを回避する効果的な手段となります。

また、養育費の取り決めを行う際には、離婚協議や離婚調停の中で、養育費算定表を活用し、適切な金額を設定することが大切です。そして、取り決め後も相手との関係性や支払い状況に注意を払い、必要であれば弁護士に相談しながら適切な対応を行うことが、子どもの安定した生活を守るための重要なポイントとなります。

養育費の取り決めや実効性に関して不安を感じた場合は、一人で悩まず、法律の専門家である弁護士にご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、養育費をはじめとする離婚に関するお悩みについて、初回は相談料無料で弁護士による法律相談を行っております。当WEBサイトの予約フォームやお電話にてご予約いただけますので、お気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。