面会交流の間接強制|面会交流は強制執行できる?判例を踏まえて解説!

別居後や離婚後も、子どもと離れて生活する親も、親子関係は続いていきます。そして、円満な親子関係を維持するためには面会交流が欠かせません。

ですが、さまざまな事情から、別居前・離婚前に約束したはずの面会交流が、別居後・離婚後に実施されないケースも少なくありません。

あらかじめ条件を取り決めたのに、相手が子どもに会わせてくれないような場合に、面会交流を強制することは可能なのでしょうか。

そこでこの記事では、面会交流を強制できるのか、といった問題点について取り上げ、面会交流が履行されない場合の「間接強制」という制度について、弁護士が詳しく解説いたします。

「間接強制」は、日常ではあまり馴染みのない言葉かもしれません。ですが、面会交流の約束を確実に履行させるためには、絶対におさえておきたい制度です。実際の裁判例も踏まえながら、ご説明させていただきます。

面会交流の間接強制について、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

面会交流の間接強制

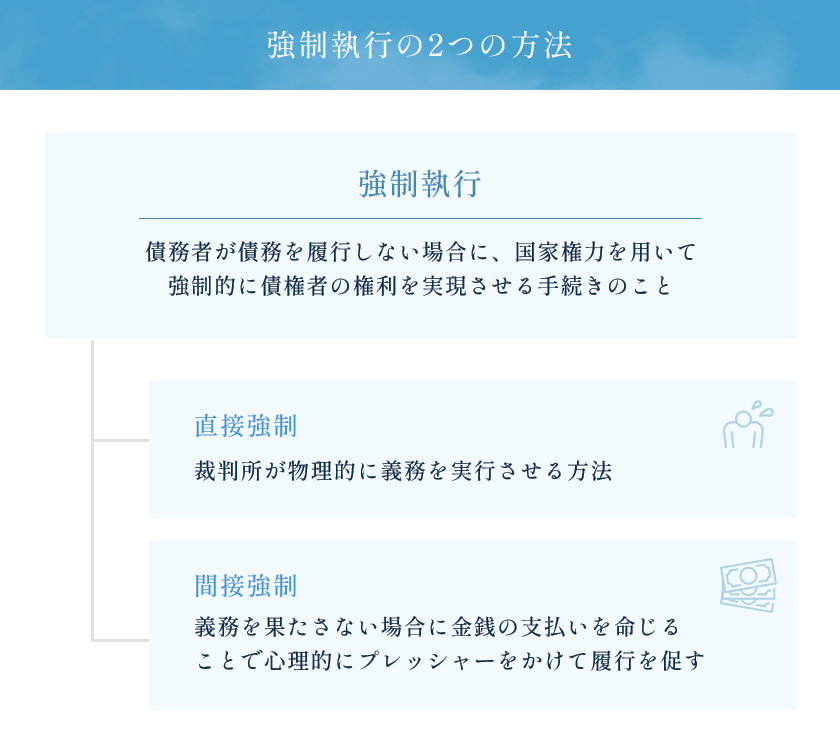

それでは、面会交流の間接強制について見ていく前に、「間接強制」という制度についてご説明いたします。

「間接強制」とは

間接強制とは、強制執行の一種です。裁判所が、義務を果たさない人に対して「義務を履行しなければ金銭を支払わなければならない」と命じることで、心理的なプレッシャーを与え、義務の履行を促す制度です(民事執行法第172条1項)。

(間接強制)

民事執行法第172条1項 作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。

ところで、「強制」と聞くと、物理的に力を行使して物事を行わせることをイメージする人も多いのではないでしょうか。この一般的にイメージされる強制とは、法的には「直接強制」といいます。たとえば、物品の引き渡しや不動産の明け渡し、金銭の支払いなどが、代表的な直接強制の例として挙げられます。

つまり、直接強制と間接強制の最大の違いは、直接的な物理的介入を伴うかどうかです。直接義務を履行させるものが直接強制で、金銭的なプレッシャーを与えることで間接的に義務の履行を促すものが間接強制になります。

面会交流の間接強制とは

そして、面会交流が実現されないときには、義務を履行させるための方法として、間接強制が用いられます。

前述した通り、「間接強制」とは、裁判所が義務を果たさない人に対して金銭を支払わせることで、心理的なプレッシャーを与え、義務の履行を促す制度です。

この際に支払いを求められる制裁金を、間接強制金といいます。

間接強制金の額は、個別の事情に応じて裁判所が決定します。金額の決定にあたっては、義務の内容や重要性、履行しないことによって生じる不利益の大きさ、義務者の経済状況などが考慮されます。一般的には、不履行1回あたりの間接強制金は数万円程度ですが、近年は増額傾向にあるようです。また、医師などの高額所得者であれば、間接強制金も高額になる可能性が高いです。

間接強制金は繰り返し発生する可能性があり、不履行の度に金銭的負担が重なります。特に、設定される金額が義務者の経済状況に対して決して無視できないものである場合は、義務者は心理的プレッシャーを感じ、制裁金を払わされるくらいなら面会交流を実行した方が損失は少ない、と義務の履行が期待できるのです。

面会交流は直接強制できない

なお、面会交流については、直接強制による義務の履行の確保はできないとされています。

面会交流は、子ども自身の意思や感情、体調などを考慮し、一番は親のためではなく「子どもの福祉のため」に実施されるべきものだからです。

直接強制は、強制執行の一種で、裁判所の執行官が物理的な力を使って義務を履行させる方法です。もし、子どもが面会を望まない場合に、執行官が無理やり面会交流させると、子どもの心身に深刻な影響を及ぼす可能性があります。親にとっては面会交流の取り決めが守られることになって問題が解決しますが、子どもの福祉のためにはならず、本来の面会交流の制度の意図とはずれてしまいます。

そのため裁判所は、面会交流においては直接強制ではなく、相手方に心理的な圧力を与えて自主的な履行を促す「間接強制」という手段を採用しているのです。

面会交流の間接強制の手続き

それでは、面会交流の間接強制の手続きの流れについて、具体的に見ていきましょう。

面会交流の間接強制は、家庭裁判所に対して間接強制の申立てをし、裁判所によって制裁金を課すことが認められると、間接強制金を支払う旨の命令が出されます。

間接強制が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

面会交流の間接強制の要件

①債務名義

面会交流の間接強制を申し立てるには、まず「執行力のある債務名義」が必要となります。

債務名義とは、裁判所が義務の存在やその内容を正式に認めた文書のことを指し、強制執行の根拠となるものです。具体的には、家庭裁判所で成立した調停調書や、確定した審判書などが債務名義にあたります。

一方で、公正証書は面会交流の間接強制において債務名義とはなりません。

この点、養育費や慰謝料などの未払いの場合には、公正証書を債務名義として預貯金などの差し押さえができるため、面会交流の間接強制においても公正証書が債務名義になる、と思われている方をお見受けします。

ですが、面会交流のような金銭債務以外の義務に関しては、公正証書に面会交流の条件が記載されていようが、債務名義にはならないのです(民事執行法第22条1項5号)。

(債務名義)

民事執行法第22条1項 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。一 確定判決

二 仮執行の宣言を付した判決

三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあっては、確定したものに限る。)

三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令

三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令

四 仮執行の宣言を付した支払督促

四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあっては、確定したものに限る。)

五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

したがって、面会交流の間接強制を実施するためには、家庭裁判所で面会交流調停や面会交流審判を行い、その調停調書や審判を取得する必要があるのです。

②面会交流の内容の具体性・特定性

そして、債務名義に加えて、取り決めた面会交流の内容が「具体的かつ明確に特定されていること」が重要な要件となります。

ここでいう「具体的かつ明確に特定されている」とは、面会交流の実施に必要な条件が細部まできちんと決められていることを指します。

面会交流の条件に関して、最低限以下の項目について取り決めることが望ましいとされています。

- 面会交流の日時または頻度

- 各回の面会交流時間の長さ

- 子の引き渡しの方法

- 面会交流を実施する場所

- 面会交流時の移動手段や交通費の負担に関する取り決め

- 子どもが体調不良や急用で面会できない場合の連絡・代替実施方法

ですが、実際には「面会交流の具体的な日時や場所などの条件については、都度当事者で協議し決定する。」といった内容で合意しているケースが少なくありません。

この内容ですと、面会交流の内容が「具体的かつ明確に特定されている」とはいえないため、間接強制が認められない可能性が高いです。

実際に、裁判所も「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、前記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる」と判断しています(最高裁判所平成25年3月28日決定)。

なお、この裁判例に関しては、本記事でより詳しく後述いたします。

面会交流の間接強制の流れ

面会交流の間接強制の手続きは、以下の通りの流れで行うことになります。

(1)家庭裁判所に間接強制の申立てをする

面会交流の間接強制を行うためには、家庭裁判所に間接強制の申立てを行います。この申立てには、面会交流の義務が明確かつ具体的に定められている債務名義のほか、以下の書類や費用が必要となります。

- 申立書

- 執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書、判決書)

- 債務名義の正本の送達証明書

- 2,000円分の収入印紙

- 連絡用の郵便切手

なお、原則として面会交流調停や審判をした家庭裁判所に対し、間接強制の申立てを行います。

(2)監護親に対し審尋をする

間接強制の申立てを受けた家庭裁判所は、面会交流の義務者である子の監護親(債務者)に対して、審尋(しんじん)を行います。

審尋とは、家庭裁判所が当事者から直接事情を聞き取る手続きのことです。この審尋では、裁判官が監護親から面会交流を履行しない理由や状況について詳しく確認し、主張や言い分を聴取します。

監護親は、この審尋の場で、面会交流を実施しない理由について、正当な事情(子どもの体調不良や心理的負担など)を具体的に説明する機会を与えられます。

家庭裁判所は、この審尋で得られた情報を基に、間接強制が適切であるかどうかを慎重に検討することになります。

(3)家庭裁判所が決定を下す

審尋を経て、家庭裁判所は間接強制を認めるか否かの判断をします。裁判所は、債務名義(調停調書や審判書など)の内容の具体性や特定性、審尋での監護親(債務者)の主張、子どもの福祉への影響などを総合的に考慮して決定を下します。

間接強制が認められた場合、裁判所は具体的な金額(間接強制金)を決定し、監護親に対して「面会交流を履行しない場合、不履行1回あたり金〇万円を支払え」といった旨の命令を下します。

面会交流を実施すると子どもの福祉に悪影響があるなどの事情がある場合、間接強制が認められないこともあります。

面会交流の間接強制の判例

最後に、面会交流の間接強制の裁判例をご紹介いたします。

事案の概要

平成22年に離婚した夫婦の間には、未成年の子(長女)がいました。離婚後は母親が長女の親権者となり、監護をしていました。

その後の平成23年に、父親は家庭裁判所に対し、長女との面会交流の時期・方法等を定める旨の調停を申し立てました。調停は不成立となり審判に移行した結果、面会交流の請求が認められ、以下の内容で面会交流を行うこととする審判がされました。

- 面会交流の日程等は、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は長女の福祉を考慮して父親自宅以外の父親が定めた場所とする。

- 長女の受渡場所は、母親自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定める。協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とする。

- 母親は、面会交流開始時に受渡場所で長女を父親に引き渡し、父親は終了時に同場所で長女を母親に引き渡す。母親は、引渡し以外では面会交流に立ち会わない。

- 長女の病気などやむを得ない事情により面会交流が実施できない場合、父親と母親は長女の福祉を考慮して代替日を決める。

- 母親は、父親が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く)に参列することを妨げてはならない。

父親は平成24年6月、長女との面会交流を求めましたが、母親がこれに応じなかったため、同年7月に家庭裁判所に対し、本件審判に基づいて、母親が面会交流を許さない場合には一定の金員を支払うよう命じる間接強制決定を求めました。対する母親は、長女が面会交流を拒否していることを理由に、間接強制について争った事例です。

裁判所の判断

まず、面会交流について裁判所は、「子を監護している親(監護親)と子を監護していない親(非監護親)との間で、非監護親と子との面会交流について定める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべき」であると述べた上で、面会交流の間接強制については、「非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判は、少なくとも、監護親が、引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し、非監護親と子との面会交流の間、これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり、そのような給付については、性質上、間接強制をすることができないものではない。」としています。

その上で、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」と判断しました。

また、母親は「子どもが父親との面会交流を強く拒否しているため、面会交流の強制は子どもに情緒的混乱や悪影響を及ぼす」と主張しましたが、これに対して裁判所は「子どもの面会交流拒否の意思が審判後に新たに生じた事情である場合、面会交流の禁止や条件変更を求める調停・審判を申し立てる理由にはなり得るものの、それ自体が直ちに間接強制を妨げる理由とはならない」と述べ、母親の主張を認めませんでした。

結論として、本件においては「面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから、本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。抗告人主張の事情は、間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。」と判断し、「不履行1回につき5万円の割合による金員を相手方に支払うよう命ずる間接強制決定をすべき」という原審の判断を正当なものである、と判示しました。

(参考:最高裁判所平成25年3月28日決定)

面会交流の間接強制に関するQ&A

Q1.間接強制とは何ですか?

A:間接強制とは、裁判所が義務を果たさない人に対して「義務を履行しなければ金銭を支払わなければならない」と命じることで、心理的なプレッシャーを与え、義務の履行を促す制度のことをいいます。物品の引き渡しや不動産の明け渡しなどを物理的に実行させる直接強制とは異なり、義務を履行しなければ制裁金を支払わなくてはいけなくなる、という圧を与えて、本人に自ら履行させることを促すことが間接強制です。

Q2.面会交流における間接強制はどういった内容ですか?

A:面会交流が実現されないときには、義務を履行させるための方法として、不履行のある度に間接強制金の支払いを命じます。間接強制金の金額は、1回につき数万円程度が一般的ですが、義務者の所得などに応じて高額になることもあります。

Q3.面会交流の直接強制はできないの?

A:子どもとの面会交流は、子どもの福祉のために実施されます。そのため、裁判所が強制的に面会交流を実施させることは、子どもの意思や事情を無視することになってしまいます。面会交流と直接強制は、その性質上馴染まないため、直接強制ではなく間接強制という形が取られているのです。

まとめ

この記事では、面会交流が実施されない場合の間接強制の手続きについて、弁護士が解説させていただきました。

面会交流の間接強制とは、本記事でもお伝えした通り、裁判所が面会交流の義務を果たさない監護親に対して、一定の金銭(間接強制金)の支払いを命じることで心理的プレッシャーを与え、自主的な面会交流の実施を促す法的な制度です。

面会交流の間接強制を申し立てるためには、執行力のある債務名義が必要ですが、養育費などの金銭債務の場合と異なり、公正証書は債務名義とはならないため、注意が必要です。

裁判所が間接強制を認めた場合、監護親に対して不履行1回ごとに数万円程度の制裁金を支払う義務が生じます。

監護親の側に、面会交流を実施しないことに関して正当な理由がある場合は、面会交流調停や審判の場で、きちんと主張しておくことが重要です。たとえば子どもが面会交流を望んでいない場合や、非監護親との面会交流が子どもに悪影響を及ぼす可能性のある場合、面会交流を実施したくてもできない事情がある場合には、適切に主張しましょう。

面会交流の間接強制は、子どもの福祉を守りつつ、非監護親の権利を実現するためには、重要な法的手段です。申立てをしたい方も、申立てをされた方も、おひとりで悩まずに、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当Webページの予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。