離婚【必見!】離婚について弁護士が解説!離婚の種類や離婚できる条件は?

今や夫婦3組のうち1組は離婚しているというほど、日本において離婚は珍しいことではなくなりました。とはいえ、離婚を進めている人は別として、離婚の実態や手続きについて、普段から詳しく把握しているという人は少ないかと思います。

もちろん、離婚という手続きそのものは、役所の窓口に離婚届を提出するだけで終わります。ですが、その事務的な手続き以外に、離婚には付随する法的問題が多くあり、個別のケースによってやるべきことや取るべき対処法などが異なる、実は複雑な問題なのです。

ですので、まず必要なのは、離婚という制度の基本や、関連する手続きを理解しておくことです。

そこでこの記事では、離婚に関する基礎的な知識について、弁護士が分かりやすく解説させていただきます。協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚などの離婚の種類のほか、離婚を成立させるために必要な条件や、離婚の仕方などについて、詳しくご紹介いたします。

離婚を検討している方をはじめ、離婚について知りたいという方にとって、本記事がご参考となりましたら幸いです。

目次

離婚

それでは、まずは離婚とはどういった制度かについて、見ていきたいと思います。

離婚とは

離婚とは、婚姻届によって成立した法律上の夫婦関係を解消することを意味します。

ひと昔前までは離婚というと、否定的なイメージや離婚を忌避するような世間体が多かった印象がありますが、結婚観やライフスタイルの多様化から、離婚に対する否定的なイメージは少なくなりつつあるようです。

たとえば、下の表は、内閣府が施した世論調査「離婚と子育てに関する世論調査報告(令和3年10月調査)」の「離婚に対する考え方」についてのデータをまとめたものになります。

|

回答項目 |

未成年の子がいない夫婦 |

未成年の子がいる夫婦 |

|

夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい |

42.4% |

22.7% |

|

夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい |

43.1% |

36.6% |

|

夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい |

9.6% |

33.3% |

|

いかなる場合も離婚はしない方がよい |

2.6% |

3.9% |

参考:離婚と子育てに関する世論調査(内閣府)

内閣府によるこの世論調査からは、離婚に対して比較的肯定的・容認的な姿勢を示す人が多いことがうかがえます。

たとえば、未成年の子どもがいない夫婦の場合、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば離婚した方がよい」と考える人はおよそ4割強(42.4%)で、「双方が離婚を望んでいるならば離婚した方がよい」と回答した人は、43.1%となっています。「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」という回答は9.6%と、1割にも満たないため、夫婦関係を無理に継続するよりも、離婚の選択を受け入れる方がよい、と考える人は少なくないことが分かります。

一方で、未成年の子どもがいる夫婦の場合は、この数字が大きく変わってきます。

夫婦の一方が離婚を望んでいるだけの状況では、離婚を選択すべきとする回答は約2割強(22.7%)にとどまり、双方が望んでいる場合でも36.6%にとどまります。両者を合わせると、離婚した方がよいと回答した子どものいる夫婦は、全体の59.3%です。

この点、未成年の子どもがいない夫婦では、離婚した方がよいと回答した人は全体の85.5%でしたので、比較すると数字にかなり差があることが分かります。

特に、子どものいる夫婦の3割が「双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と回答している点からも、子どものいる夫婦では、子どもがいない夫婦に比べて離婚に対しより慎重になる傾向にあることが分かります。

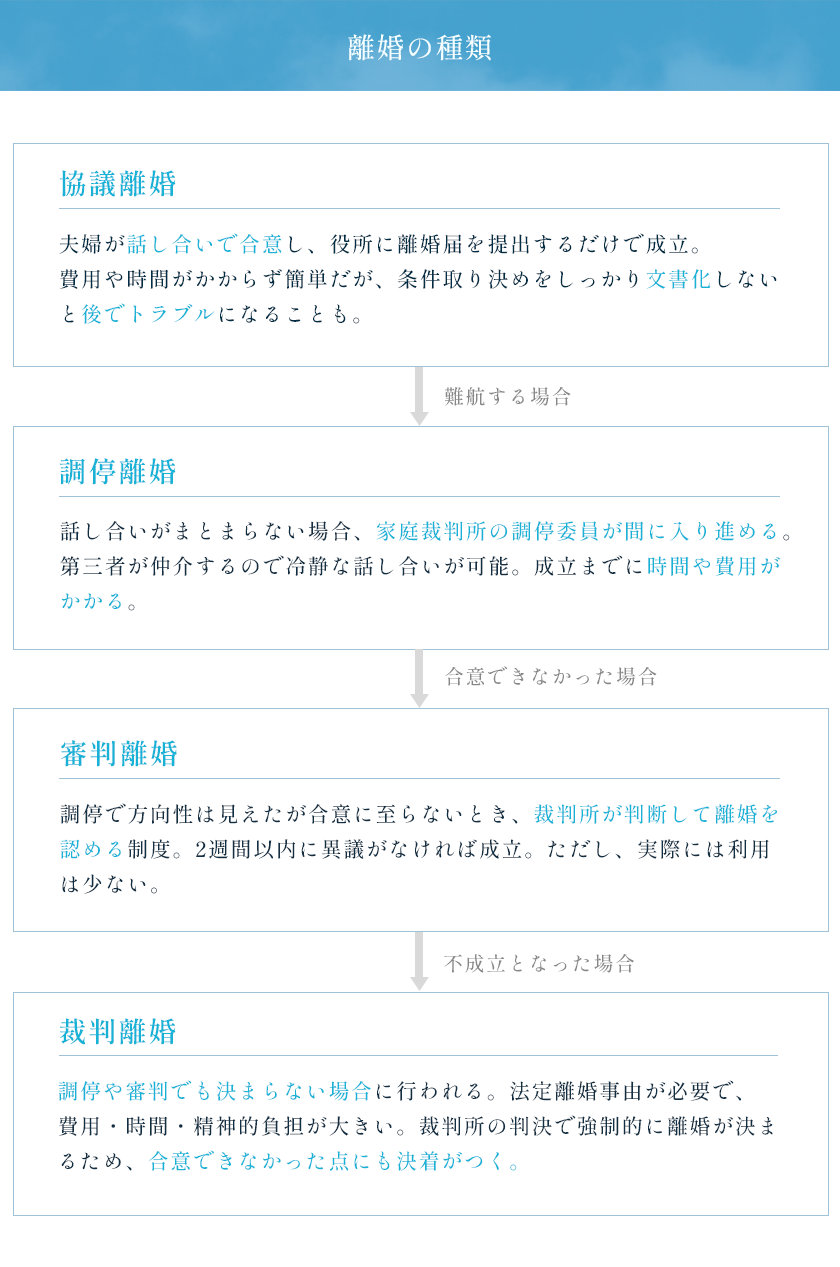

離婚の種類

日本ではほとんどのケースで、夫婦が話し合って離婚届を提出する協議離婚によって離婚が行われています。また、協議離婚以外にも、調停、審判、裁判によって離婚する場合があります。

①協議離婚

夫婦間の話し合いによって離婚の合意が得られた場合に、役所に離婚届を提出するだけで成立する、最も簡単な離婚方法です。時間や費用の面で大きな負担が少なく、当事者だけで離婚を成立させることができるため、広く一般的に協議離婚による離婚が行われています。

反面、財産分与や養育費、親権などの詳細についても夫婦で取り決める必要があるため、後々トラブルを招きかねません。不利な条件で離婚してしまう恐れや、合意できず争いが長期化する可能性もあります。

②調停離婚

協議離婚が成立しない場合や、当事者同士での話し合いが難しい場合には、調停離婚が利用されます。

調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員が夫婦双方から個別に意見を聞き取るため、夫婦が直接顔を合わせて話し合うことはありません。そのため、当事者だけで離婚協議を進めるよりも、落ち着いてスムーズに話し合いを進めることが期待できます。

調停では通常、月に1回程度のペースで期日が設けられます。多くの場合、3~4回程度で結論が出ますが、中には半年以上かかるケースもあるようです。

協議離婚と比べると、離婚成立までに時間や労力、調停申立ての手数料などがかかるものの、第三者が仲介することで話し合いを円滑に進めやすくなるという点が大きなメリットです。

③審判離婚

審判離婚とは、調停手続きの中で話し合いの方向性が見えているにもかかわらず合意が得られない場合などに、当事者の合意によらず、家庭裁判所が判断する方法です。

審判手続きでは、裁判所が離婚について判断するため、一方が離婚を拒否していても裁判所が離婚を認めれば、離婚が成立することになります。ただし、2週間以内に異議申立てがなされた場合には、審判は効力を失うことになります。

実際には、当事者同士の対立が深刻なケースや、一方が強く離婚を拒んでいるなどの理由で合意に至らないケースでは、審判離婚が成立するよりも裁判離婚へ進む場合が多いのが実情です。そのため、審判離婚という制度はあるものの、あまり利用されることのない手続きといえます。

④裁判離婚

調停や審判を経ても離婚できない場合、最終的には離婚裁判によって争うことになります。

日本の民法では、どのケースでも裁判離婚が認められるわけではありません。民法第770条において、法律に定めた離婚原因(法定離婚事由)がある場合に限り、離婚が認められると定められています

なお、離婚裁判は「離婚したい」と思っても、いきなり提起することはできません。離婚裁判を申し立てるには、その前に離婚調停の手続きを経る必要があります(調停前置主義)。なぜ調停が必須かというと、離婚のように家族や生活に深く関わる問題は、判決ではなく当事者同士の合意によって解決することが望ましいという考え方があるためです。裁判は当事者同士の合意ではなく、裁判所の強制的な判断によって決定が下されるため、両者の意思がすべて反映されるわけではありません。そこで、まずは話し合いによる解決を図ることで、当事者同士の合意形成や紛争の迅速・円満な解決を目指すべきだ、とされているのです。

離婚裁判では裁判所が判決という形で強制的に判断を下すため、夫婦の話し合いでは合意が得られなかった部分についても、はっきりとした結論を得ることが可能です。

一方で、裁判離婚は手続きが複雑な上、弁護士費用や訴訟費用など、経済的負担も大きく、期日の度に裁判所へ足を運ぶ時間や交通費がかかります。また、証拠集めや証人尋問など、慣れない手続きが続くことで、精神的にも多大なストレスが生じます。

離婚裁判は何かと長期化することもあるため、できるだけスムーズに解決できるよう、早い段階で専門家に相談したり、話し合いを重ねたりして、協議や調停で合意するのが望ましいでしょう。

離婚成立の条件

離婚の種類で解説した通り、日本では夫婦の合意があれば離婚が成立します。そのため、基本的に協議離婚と調停離婚であれば、「夫婦の合意」が離婚成立のための条件といえるでしょう。

しかし、離婚裁判になった場合は、法定離婚事由があることが離婚成立のために必要です(民法第770条1項)。

(裁判上の離婚)

民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

それぞれの離婚成立のための条件について、詳しく見てみましょう。

①不貞行為(民法第770条1項1号)

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持つことを指します。一般的に、浮気や不倫といわれる行為です。最も典型的な離婚原因の一つであり、不貞行為が明らかになれば、裁判での離婚が認められる可能性が高くなります。

ただし、不貞行為を理由に離婚を求める場合は、単なる疑惑や噂ではなく、客観的な証拠が必要です。たとえば、ラブホテルへの出入りを撮影した写真、肉体関係のあることを示すLINEやメールのやり取り、不貞相手との宿泊記録、探偵による調査報告書などが、不貞行為のあったことを証明する有力な証拠となります。

②悪意の遺棄(民法第770条1項2号)

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の一方が相手を見捨て、同居・扶養の義務を放棄することです。具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 生活費を一切渡さず、相手を経済的に困窮させる。

- 家を出て行き、正当な理由なく長期間帰らない。

- 病気や障害を抱える配偶者を意図的に放置する。

- 同居義務を果たさず、相手に反対されても一方的に別居を強行する。

悪意の遺棄が認められるためには、配偶者の行動が継続的かつ意図的であることを証明する必要があります。単なる夫婦の不仲による別居や単身赴任などは、悪意の遺棄には該当しません。

③3年以上の生死不明(民法第770条1項3号)

配偶者が3年以上生死不明の状態にある場合、離婚が認められる可能性があります。

結婚生活は、夫婦が協力して共に生活を築いていくことが前提ですから、配偶者が長期間行方不明で生死も分からないような状態であれば、その夫婦関係は実質的に破綻していると考えられるためです。また、配偶者が不明のままでは、経済的な支えや日常生活における決定を行うことが困難になるため、離婚を認めることが妥当とされています。

④回復の見込みがない強度の精神病(民法第770条1項4号)

配偶者が重度の精神疾患にかかり、回復の見込みがないと判断される場合も、離婚が認められることがあります。ただし、この事由による離婚は慎重に判断される傾向があります。

裁判所が離婚を認めるかどうかを決定する際には、以下の点が重視されます。

- 配偶者の精神状態が婚姻生活を維持できないほど深刻かどうか。

- 家族が十分な介護・看護を試みたかどうか。

- 離婚後に配偶者の生活が保障される手立てがあるか。

精神疾患があるからといって即座に離婚が認められるわけではないため、注意が必要です。

⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条1項5号)

上記の1~4号に該当しないものの、夫婦関係が修復不可能なほど悪化しており、婚姻生活を継続することが困難であると裁判所が判断した場合にも、離婚が認められる可能性があります。

裁判所は、婚姻継続が困難であるかどうかを慎重に判断するため、長期間の別居や夫婦間に生じている問題、問題の原因やきっかけ、精神的・肉体的な負担の程度などについて、総合的に考慮します。

たとえば、別居が長期間続いており、双方全く連絡を取らないようなケースでは、夫婦関係が実質的に破綻していると判断され、離婚が認められることがあります。

自身の状況がこの離婚原因に該当するかどうかについては、個々の事情によって異なるため、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

離婚の仕方

次に、具体的な離婚の仕方について見てみましょう。

(1)離婚手続きの流れ

離婚手続きの全体的な流れですが、まずは夫婦の話し合いで離婚を試みます。日本では、離婚した夫婦のうち約9割の夫婦が当事者間の話し合いで離婚しているため、通常はこの段階で離婚が成立することが一般的でしょう。

夫婦の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での離婚調停に進みます。離婚調停では、争点が少なければ初回期日で合意に至るケースもありますが、たいていは3~4回ほど期日が開かれます。離婚調停を申し立ててから調停成立まで、半年~1年程度かかるでしょう。

離婚調停でもお互いの意思が合わず、合意に至れない場合には、家庭裁判所が職権で離婚を認める場合もあります(審判離婚)。ただし、一方が異議を申し立てると審判は効力を失うため、実際に審判離婚が成立することはあまり多くありません。

さて、ここまでに離婚ができなければ、裁判による離婚を検討することになるでしょう。

裁判では、訴状や証拠を提出して裁判官の審理を受けます。離婚裁判は1年以上の時間がかかるケースもあるため、離婚協議から考えると、離婚成立までに数年かかる可能性もあります。

離婚を進める際には、こうした全体的な流れについても把握しておき、自身のケースでどうなるか想定しながら、余裕を持って手続きを進めていくことが重要です。

(2)離婚の進め方

上記の離婚の手続きを円滑に進めていくためには、いくつかの重要なポイントがあります。そのポイントについてご紹介しますので、おさえておきましょう。

①離婚前の準備

離婚を意識し始めたら、まずは話し合いに向けて材料を揃えておきましょう。

たとえば、財産分与については、夫婦それぞれがどれだけ資産や負債を持っているか、正確に把握する必要があります。預貯金の通帳や不動産の名義、ローンの残額など、具体的な内容と金額を確認しておきましょう。特に、夫婦の共有財産か、個人の特有財産かを明確に区別しておくと、相手から「財産分与の対象になる」と主張されたときに、「その預貯金は相続した財産なので、財産分与の対象にはならない」と適切に主張できるため、非常に重要です。

また、子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流について、あらかじめ具体的に考えておく必要があります。子どもをどちらの親が引き取るのか、養育費はどの程度必要なのか、離婚後の互いの生活設計を具体的に想定しておきましょう。自身の希望だけでなく、できるだけ子どもの意向にも配慮することも大切です。

②配偶者との話し合いの進め方

離婚の話し合いでは、互いの意見を冷静に伝え合うことが大切です。財産の分け方や慰謝料、親権など、離婚時に扱う問題は多岐に渡りますから、優先度の高いものから一つずつ取り決めていきましょう。意見が衝突した場合は、すぐに結論を出そうとせず、時間を置いて頭を整理してから再度話し合うようにしてください。

③弁護士に相談する

夫婦間の話し合いで解決するのが難しい場合や、相手の要求が理不尽だと感じるときには、弁護士などの専門家への相談・依頼を検討しましょう。

財産分与や親権、養育費などの離婚条件については、法律の知識が求められる部分も多いです。知識や準備が不十分なまま交渉を進めてしまうと、不利な条件で合意してしまいかねません。

そのため、離婚を考えたら、なるべく早い段階で弁護士に相談していただくことをおすすめいたします。

④離婚条件を文書化する

離婚の条件について話し合いがまとまった場合、口約束ではなく「離婚協議書」や「公正証書」として文書化しておくことが大切です。これにより、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。特に、財産分与や養育費の取り決めについては、法的な効力を持たせるために、公証役場で公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

離婚を考えたら

離婚を考えたら、ひとりで悩まずに、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すれば、離婚手続きのすべてを一括で任せることができます。「離婚を考え始めた段階」から「裁判を経て正式に離婚が成立するまで」一貫して対応できるため、法律に関する助言を受けるだけでなく、示談交渉や調停、裁判といった手続きに関しても、弁護士が代理人として対応できます。

なお、日本の法律では、弁護士法第72条の規定により、法律行為に関する業務は弁護士のみに認められています。そのため、「離婚慰謝料を請求したい」「財産分与について適正な判断をしてほしい」といった法的な問題に関する相談や代理交渉は、弁護士以外の者が行うことはできません。そのため、離婚問題の相談は弁護士がおすすめです。

また、最近では、法律事務所によっては対面相談だけでなく、電話やメール、LINEなどを利用した相談や予約が可能なところも増えています。これにより、遠方に住んでいる人や、直接訪問するのが難しい人でも、自宅にいながら弁護士に相談できる環境が整っています。

法律相談の費用に関しても、初回相談を無料としている法律事務所も少なくありませんので、まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

離婚に関するQ&A

Q1.離婚とはどういう制度ですか?

A:離婚とは、夫婦が法律上の婚姻関係を解消する制度です。離婚が成立すると、夫婦としての権利義務がなくなり、戸籍上も独立した個人に戻ります。

Q2.離婚が成立するために必要な条件は何ですか?

A:離婚が成立するための条件は、離婚の種類によって異なります。

基本的には、夫婦の合意があれば離婚は成立します。協議離婚では話し合いによる合意のみで離婚が成立し、調停離婚では家庭裁判所での調停手続きを経て、合意に至った場合に離婚が成立します。

夫婦の一方が離婚を拒否している場合は離婚裁判に発展することもあります。裁判による離婚の場合は、民法第770条1項に定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当することが必要です。たとえば、不貞行為や悪意の遺棄、長期間の別居などが認められれば、裁判所の判断により離婚が成立します。

Q3.離婚の種類を教えてください。

A:離婚には、大きく分けて、協議離、調停離婚、裁判離婚の3種類の方法があります。どの方法によって離婚するかに応じて、準備や対処法、必要な費用や手間が大きく異なるため、状況に応じて適切な手続きによる離婚を目指すことが重要です。

まとめ

この記事では、離婚という制度に関しての基本事項について、弁護士が解説させていただきました。

離婚は人生における大きな決断ですから、法律や手続きについて正しく理解し、適切な対応をすることが重要です。

本記事でもご説明した通り、離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの種類があります。その中でも、最も多く利用されているのが協議離婚です。

基本的には、夫婦双方の合意があれば、離婚はスムーズに進めることができますが、合意に至らない場合は争いが長引くことも想定されます。相手の出方や主張を予測しながら、うまく対応していくことで、有利な条件で離婚することが期待できるでしょう。

また、離婚が成立するための条件は、離婚の方法によって異なります。協議離婚や調停離婚では夫婦の合意があれば足りますが、裁判離婚では法定離婚事由が必要となります。離婚の原因については事前に整理しておき、裁判での離婚が難しいと想定される場合には、離婚協議や離婚調停で離婚できるよう、しっかりと準備をしておくことが大切です。

離婚について何か疑問や不安がありましたら、当法律事務所の初回無料相談をご利用ください。対面での法律相談だけでなく、電話相談も実施しております。Web予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。