離婚協議書が無効になる場合とは?サインしてしまった場合に無効にする方法は?

離婚後に元配偶者とトラブルが起きないよう、離婚時に財産分与や養育費、慰謝料などについて夫婦間の合意内容を明文化したものを離婚協議書といいます。

離婚協議書といえば、離婚時の約束を守らせる絶対的なもの、という印象が強いかもしれませんが、何か不備などがあると、その内容の一部あるいは全部が無効になる場合もあります。

離婚協議書を作る際にはお互い感情的になっていることが少なくないため、離婚後に離婚協議書が無効となって思わぬ不利益を被らないよう、適切な内容と形式で作成することが重要です。

そこでこの記事では、どういった場合に離婚協議書が無効になってしまうのかについて、弁護士が解説させていただきます。

離婚協議書の作成を検討している方にとって、本記事がご参考になりましたら幸いです。

目次

離婚協議書が無効になる場合とは

離婚協議書が無効になると言った場合、それは「離婚協議書の全体が無効になる場合」と、「離婚協議書の一部の取り決めについて無効になる場合」の2つがあります。

どういった理由でどの範囲が無効になるかによっては、離婚協議書の前提である離婚の成立自体にも影響を及ぼすため、離婚協議書が無効になる場合について正しく把握しておくことが重要です。

それではさっそく、離婚協議書が無効になる場合について見ていきましょう。

離婚協議書の全体が無効になる場合

離婚協議書の全体が無効になる場合として、(1)離婚の意思がなかった場合と、(2)詐欺や脅迫によって離婚した場合の2つのケースが考えられます。

(1)離婚の意思がなかった

離婚協議書の全体が無効となってしまう場合として、「夫婦のどちらか、あるいは両方に、離婚する意思がなかった」というケースが考えられます。

そもそも、協議離婚が成立するためには、役所へ離婚届を提出するという形式的な要件と、夫婦の双方が自由な意思で離婚を望んでいる(離婚意思)という実質的な要件も必要だとされています。

そのため、もし周りの圧力や一時的な感情で離婚届に署名してしまったものの、離婚届を出す際に「本当は離婚したくない。」と離婚意思がなくなってしまったような場合には、協議離婚そのものが無効だと判断される可能性があります。離婚協議書は、適切に成立した離婚を前提とするものですから、離婚そのものが無効になれば、当然離婚協議書も全部が無効となる可能性があるのです。

もし周囲の説得や一時的な感情に流されて離婚届に署名したとしても、いざ提出しようとする段階で「やはり離婚はしたくない」と考え直し、明確に翻意の意思を示した場合は、その時点で離婚の実質的要件が崩れたとみなされるかもしれません。

実際に、離婚届の提出時に離婚意思がなかったとして、離婚の成立が争われた裁判例があります。

ある夫婦が話し合いの上離婚に合意し離婚届に記入し、夫が離婚届を市役所に提出することとなりました。その後、妻が離婚を思い直し、離婚届の提出予定日の前日に市役所の窓口で「夫から離婚届が提出される予定だが、自分は離婚に承諾したものではないから受理しないでほしい。」と申し出ていました。しかし翌日、市役所は離婚届に形式的不備がなかったため、夫から提出された離婚届を受理し、戸籍上離婚が成立したのです。

ここで争点となったのは、離婚届の提出時における妻の離婚意思の有無でした。

この点に関して裁判所は、離婚に承諾したものではないから受理しないでほしい、と申し出ていたことからすると、「離婚届の提出日の前日には協議離婚の意思をひるがえしていたことが認められる。そうであるとすれば離婚届が提出された当時には妻には離婚の意思がなかったものである。」と判断し、「協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、その届出の当時離婚の意思がなかったことが明確になった以上、協議離婚は無効である。」と結論しました。

上記の判決により、離婚届が受理される段階で当事者の一方が離婚意思を失っていれば、たとえ離婚届が提出されても協議離婚が無効とされる可能性があることが示されたのです。

したがって、提出の瞬間まで夫婦双方の離婚意思が継続していないと、そもそも協議離婚が成立したとは認められず、離婚協議書が「有効に成立した離婚」を前提とした書面である以上、離婚自体が有効に成立していない場合は、離婚成立を前提とした合意事項は全て無効となるわけです。

(2)詐欺や脅迫によって離婚した

協議離婚はあくまでも「双方が自発的に離婚に合意したこと」を前提としています。よって、相手の強制的な手段や虚偽の事実によって離婚届に署名させられた場合には、法的に保護されるべき当事者の自由意思が存在しなかったと判断され、離婚が無効となる可能性があるのです。離婚が無効とされれば、有効な離婚を前提として作成された離婚協議書も当然に無効となります。

具体的には、金銭的な圧力や暴力によって離婚を強要されたり、「離婚すれば莫大な慰謝料がもらえる」「あなたの親権は絶対に守られる」など、真実とは異なる重大な事柄を信じ込まされて離婚を選んでしまったりしたケースが該当すると考えられます。こうした詐欺や脅迫による離婚では、当事者の一方に「本当は離婚したくなかったのに、脅されて仕方なく応じた。」「誤った情報を信じてしまい、騙された状態で離婚届に署名した。」という事情が生じているため、裁判所が「実質的な離婚意思は欠いていた。」と判断する余地があるわけです。

詐欺や脅迫を理由に離婚自体の無効を主張するには、「具体的にどのような手段で脅されたのか」「どのように事実と異なる情報を信じ込まされたのか」などを証明する必要があります。たとえば、脅迫されたときの録音データや、偽りの説明がなされたときのメールやSNSの履歴などを証拠として示すことができれば、裁判所が事実関係を認めやすくなるでしょう。

もし、実際に「脅されて離婚届に署名した。」「重大な誤解を生じるような嘘の説明を受け、事実を知らないまま離婚を決断してしまった。」といった事情がある場合は、まずは弁護士などの法律の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

なお、役所の窓口で離婚届を提出する際には、実際に離婚の意思があるかどうかを詳細にチェックされることはほとんどありません。もし提出してしまうと戸籍上は離婚が成立してしまうため、離婚届を記入した後に離婚意思が変わったら、まずは「離婚届を出さない」ことが大切です。

離婚協議書の一部が無効になる場合

次に、離婚は有効に成立し、離婚協議書のほとんどの部分は有効だったが、一部が無効となってしまう場合についてご説明いたします。

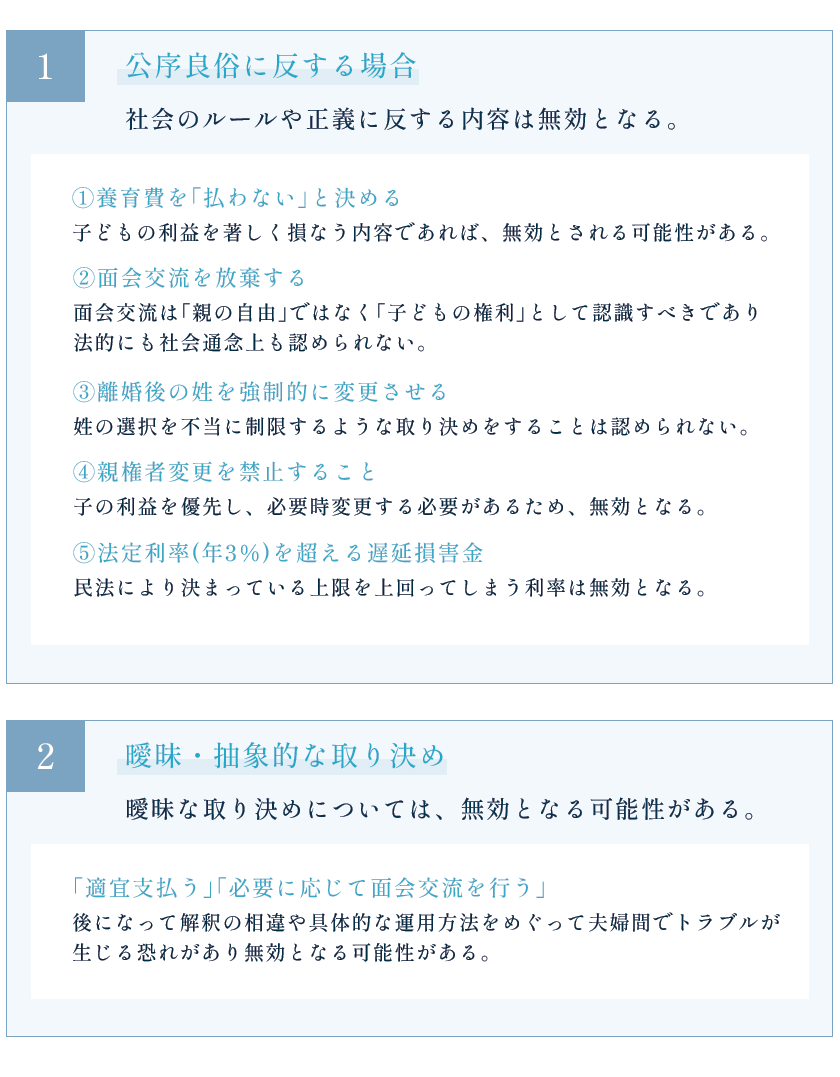

(1)公序良俗に反する取り決め

離婚協議書に「公序良俗に反する内容」が含まれている場合、その部分の取り決めは無効と判断される可能性があります。

公序良俗とは、社会全体の道徳観や秩序、正義などを反映した基本的価値観を指し、法律上も重要な基準とされています。具体的には、民法第90条に、次の通り定められています。

(公序良俗)

民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

離婚協議書は夫婦間の話し合いの結果を自由に決めることができる一方、極端に一方を不利にするような取り決めや、子どもの権利を著しく侵害するような内容は公序良俗に反するとされるおそれがあります。そのため、当事者双方が納得して署名した書面であっても、公序良俗違反にあたる条項については無効になる可能性があるのです。次に、具体的に公序良俗違反が問題になりやすいケースを見ていきましょう。

①養育費の請求権の放棄

養育費」とは、子どもを育てるうえで必要となる生活費や学費、医療費などを総合的にカバーする費用です。離婚によって夫婦の一方が子どもを引き取った場合、子どもと同居していない他方の親は、養育に携わらない分、養育費を支払う義務を負います。

養育費については、親が一方的に「支払わない」と決めたり、夫婦間の合意で「養育費なし」と取り決めたりしても、法的には認められない可能性が高いといえます。養育費の請求権は「子どもの権利」と位置づけられており、親の都合だけで放棄することはできないからです。

養育費の支払いは親にとって「義務」である一方、養育費の請求権に関しては、親の権利ではなく子どもの権利だとされています。つまり、子どもの養育費をどうするかは、親同士が勝手に決めてしまえるものではないのです。両親が「もう養育費は必要ない」「支払わなくても構わない」と合意したとしても、その合意が子どもの利益を著しく損なう内容であれば、公序良俗の観点から無効とされる可能性が十分に考えられます。

②面会交流の請求権の放棄

面会交流とは、別居している親と子どもが直接会ったり、連絡を取り合ったりする機会のことです。面会交流については、民法第766条1項に「子の利益を最も優先して考慮し」定める、と明記されています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

面会交流は、子どもにとって実の親と触れ合う貴重な時間であり、成長過程での精神的な安定や親子関係の維持に寄与する重要な権利とも位置づけられています。ところが、子どもを引き取らなかい方の親が「もう会うつもりはないから、面会交流は一切しなくていい。」と一方的に放棄してしまうケースがあります。

ここで問題となるのは、面会交流があくまで子どもの利益を守るための制度だという点です。親の都合や感情だけで「会いたくない」「面倒だから会わない」と決めることは、子どもの心身の健康と幸福を考慮するという民法の趣旨に反します。

そのため、たとえ離婚協議書に「面会交流をする権利を放棄する。」などの条項を明記していても、後から公序良俗違反として無効になる可能性が高いですし、子どもが成長して「親に会いたい」と希望するようになれば、子どもから面会交流を求められることもあるでしょう。

面会交流は「親の自由」ではなく「子どもの権利」として認識すべきであり、子どもを引き取らなかった親が一方的に「放棄」してしまうことは、法的にも社会通念上も認められないものなのです。

③婚氏続称を制限する取り決め

婚氏続称とは、結婚によって改姓した側が、離婚後も引き続き婚姻中の姓を使用する制度をいいます。日本の民法では、離婚をした際に原則として旧姓へ戻ることになりますが(民法第767条1項)、希望すれば婚姻中の姓を継続して使用することも認められています(民法第767条2項)。

(離婚による復氏等)

民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

離婚後の姓をどうするかは、本人の自由な意思によって決められるべきであり、上記の通り法律によっても認められている権利です。そのため、「離婚したら今使っている姓は絶対に使ってほしくない。」と思ったとしても、たとえば「妻は離婚後、婚姻中の姓を名乗らないこととする。」のように、姓の選択を不当に制限するような取り決めをすることは認められないのです。

④親権者変更を制限する取り決め

日本の民法では、離婚時に父母がどちらを親権者とするか協議することになっていますが、子の利益を考慮したうえで、後から親権者を変更する余地も認められています(民法第819条第6項)。

(離婚又は認知の場合の親権者)

民法第819条6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

たとえば、親権者に指定された側の健康状態が大きく変わったり、子の生活環境が著しく悪化したりした場合には、子の利益を優先し、家庭裁判所へ親権者の変更を申し立てることが可能です。

そのため、「今後いかなる理由があっても親権者を変えない。」「親権者を変更することを禁止する。」といった取り決めをすることは、認められていないのです。

⑤法定利率を超える金利による遅延損害金

離婚協議書では、慰謝料や養育費などの支払いについて期限を定めることがあります。そうした支払い期限に遅れた場合に、遅延損害金を支払うことについても、離婚協議書に取り決めておくことが一般的です。

遅延損害金については、民法によって決められている法定利率(民法第404条2項)の範囲で取り決めることが原則です。

(法定利率)

民法第404条2項 法定利率は、年3パーセントとする。

そのため、たとえば「養育費の支払いが遅れた場合、年20パーセントの利率で遅延損害金を支払う。」などと取り決めたとしても、民法により決まっている上限を上回ってしまう利率は無効となるのです。

(2)曖昧・抽象的な取り決め

離婚協議書には、財産分与や養育費、慰謝料、親権・監護権の分担など、将来にわたって継続的に影響を及ぼす取り決めが多く含まれます。しかし、それらの条項が曖昧・抽象的に記載されていると、後になって解釈の相違や具体的な運用方法をめぐって夫婦間でトラブルが生じる恐れがあります。たとえば「適宜支払う」「必要に応じて面会交流を行う」とだけ書かれている場合、いつ・どのような基準で支払いを行うのか、面会交流をどの程度の頻度や場所で実施するのかが明確ではありません。

こうした抽象的・曖昧な取り決めについては、無効となる可能性があります。

離婚協議書を無効にしたい場合は?

さて、離婚協議書を作成した後に、やっぱり条件に納得できない、となった場合、離婚協議書の内容を無効にすることは可能なのでしょうか。

離婚協議書の内容に納得がいかないままサインしてしまったものの、まだ離婚届が役所に受理されていない場合には、離婚届不受理申出を活用する方法があります。これは、市区町村役場に離婚届不受理の申し出をすることで、離婚届の受理が保留される制度です。

これによって、離婚の成立を回避できるため、あらためて離婚協議を行うことが可能になります。

離婚協議書にサインしてしまったら無効にする方法はある?

すでに離婚が成立している状態では、離婚協議書を白紙に戻すことは難しくなります。離婚協議書の内容を簡単に変更・撤回できてしまうと、合意の意味がないからです。

そのため、離婚協議書を無効にしたり、内容を変更したりするのは難しいのですが、相手方が合意してくれるのであれば取り決めを変更できますので、まず当事者同士で話し合いましょう。

養育費や面会交流の取り決めなど、時間の経過とともに事情が変わりやすい内容については、実情に合わせて柔軟に見直されることも珍しくありません。

当事者同士の話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。調停では調停委員という第三者が間に入り、法律や事実関係を踏まえながら、当事者双方の意見をすり合わせるサポートをしてくれます。たとえば、離婚協議書で決めた養育費の金額が現在の経済状況にそぐわない場合や、面会交流の頻度や方法が子どもの福祉に照らして適切でないと感じる場合などは、調停によって離婚協議書の内容を変更することも可能です。

また、離婚協議書を無効にする前提として、離婚の成立自体を無効とし、結果的に離婚協議書も無効にする方法もあります。この手続きは、家庭裁判所での手続きとなり、まず協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。

調停が不成立となった場合は、協議離婚無効確認の訴訟を提起することになりますが、一度成立した離婚の無効確認の訴訟は、証拠の収集、厳格な事実認定、そして双方の意思の立証が求められるため、一般的に難易度が高く、あまり現実的ではありません。

離婚協議書の全部あるいは一部を無効にしたい場合は、なるべく相手との話し合いで解決するのがおすすめです。

離婚協議書が無効になる場合についてのQ&A

Q1.離婚協議書の全体が無効になる場合はありますか?

A:夫婦のどちらか一方または双方に離婚の意思がなかった場合や、詐欺や脅迫によって離婚を強要された場合など、そもそも協議離婚自体が成立していないと判断されると、離婚協議書の全体が無効となる可能性があります。

たとえば、役所に離婚届を提出する時点で既に当事者の一方が「やっぱり離婚はしたくない」と翻意していたケースや、相手から脅迫されてサインしたケースでは、協議離婚の前提が崩れたものとして、離婚協議書自体も効力を失うことがあり得ます。

Q2.離婚協議書の一部が無効になる場合はありますか?

A:公序良俗に反する取り決めや、曖昧・抽象的すぎて履行や運用が困難な取り決めなどは、一部無効とされる可能性があります。

Q3.サインしてしまった離婚協議書を無効にできますか?

A:まだ離婚届が受理されていない段階なら、離婚届不受理申出を役所に提出することで離婚の成立を一時的に止め、再度協議し直すことが可能です。一方、すでに離婚が成立した後は、協議書全体を白紙に戻すハードルは高くなります。

しかし、当事者同士で話し合ったり、家庭裁判所で調停を申し立てたりすることで、離婚協議書の取り決めを無効にしたり、変更したりすることも可能です。

まとめ

離婚協議書は、夫婦間の権利義務関係を明文化する重要な書類です。ですが、その記載内容に不備があったり、そもそも前提となる協議離婚の成立自体に問題があったりする場合は、離婚協議書の全部もしくは一部が無効になる場合があります。

この記事では、そうした離婚協議書が無効になる場合について、弁護士から詳しくご説明させていただきました。本記事でもお伝えしましたが、一度離婚が成立すると、離婚協議書の取り決めを変更するのは難しいですし、話し合いで解決しない場合は裁判手続きとなり、時間も手間も費用もかかります。離婚後に悩まずに済むよう、離婚協議書の条件については慎重に検討を重ね、少しでも不安や不明点があれば、早めに弁護士に相談するようにしてください。

当法律事務所においても、初回無料での法律相談を行っております。離婚に関するお悩みを広くお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。