女性が離婚を決めたらする事【女性向け】離婚の手順と準備を解説!子ありの場合も

離婚しようと決めたら、まずは何から始めれば良いのでしょうか。財産分与や慰謝料の請求をしたい、子どもの親権についても決める必要がある。離婚後の生活に備えて仕事も探したいし、新しく家を探さないとならない……などなど、すべき事を思い浮かべてみると、意外とたくさんあるものです。

実際に離婚協議を始めてから慌てることのないよう、まずは離婚の種類や手続きの基本的な流れを把握し、スムーズに進めるためのポイントを確認しておくことが大切です。また、経済面の不安を解消するための仕事探しや住まいの確保、必要な支援制度の活用方法などについても知っておく必要があります。子どもがいる場合は、親権・養育費の取り決めや、環境の変化による負担を最小限にする方法もしっかり検討しなければなりません。

そこで本記事では、女性が離婚を決断した際に押さえておくべき手順や準備について、弁護士が分かりやすく解説いたします。

離婚を検討している女性にとって必要な情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

女性が離婚を決めたらする事

女性の離婚手順

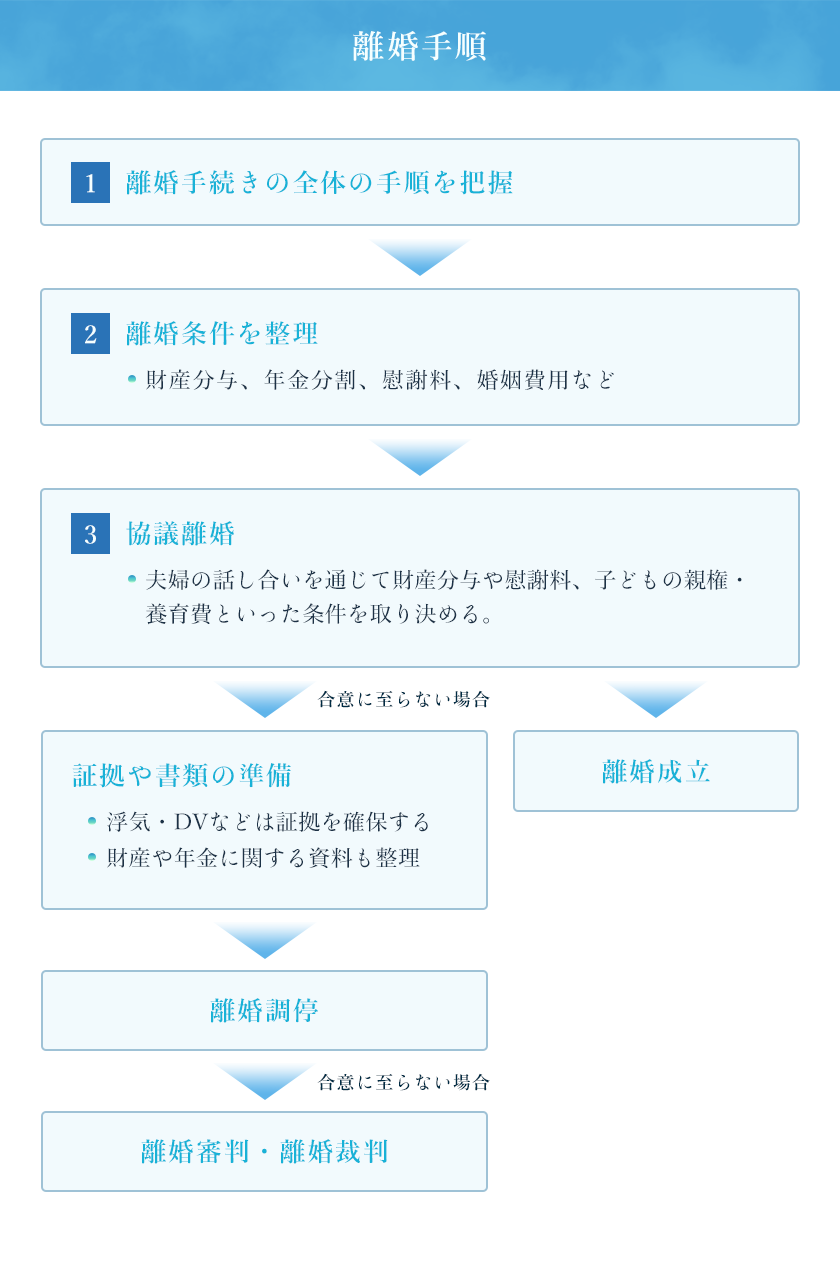

離婚を考えたら、まずは離婚手続きの全体の手順を把握しておくと、離婚準備もスムーズに進められます。

特に女性の場合は、家事や育児を優先してきたことにより仕事のブランクがあったり、経済的な不安を抱えていたりするケースも少なくありません。そのため、離婚手続きをどのように進めれば自分の権利や子どもの生活を守ることができるのか、あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。

離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがありますが、日本ではほとんどの夫婦が協議離婚によって離婚します。

協議離婚では、夫婦の話し合いを通じて財産分与や慰謝料、子どもの親権・養育費といった条件を取り決めます。合意ができたら離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。

話し合いだけでは解決が難しい場合には家庭裁判所の調停へ進み、そこで合意に至らなければ審判や裁判へと移行します。

調停や裁判へ進む前にしっかりと証拠や書類を揃え、子どもや自分自身の生活を具体的にイメージしておくことが欠かせません。公的支援や手当、引っ越しに伴う手続きなど、調停・裁判の長期化を見越しておくことで、精神的な負担を軽減できる可能性があります。

裁判に進むとなると、準備書面や証拠の提出、裁判所への出頭など手間や費用がかさみやすく、時間もかかるため、特に育児や仕事で忙しい女性にとっては大きな負担となりがちです。そのため、できるだけ話し合いや調停の段階で合意できるよう、しっかり情報収集しながら準備を進めるのが望ましいでしょう。

女性が自分と子どもの生活を守るためには、離婚方法だけでなく、どのタイミングで弁護士へ相談すべきか、どんな制度を活用できるか、といった点もあらかじめ検討しておくことが重要です。

それでは、具体的な離婚準備について見ていきましょう。

女性の離婚準備

(1)離婚条件の検討

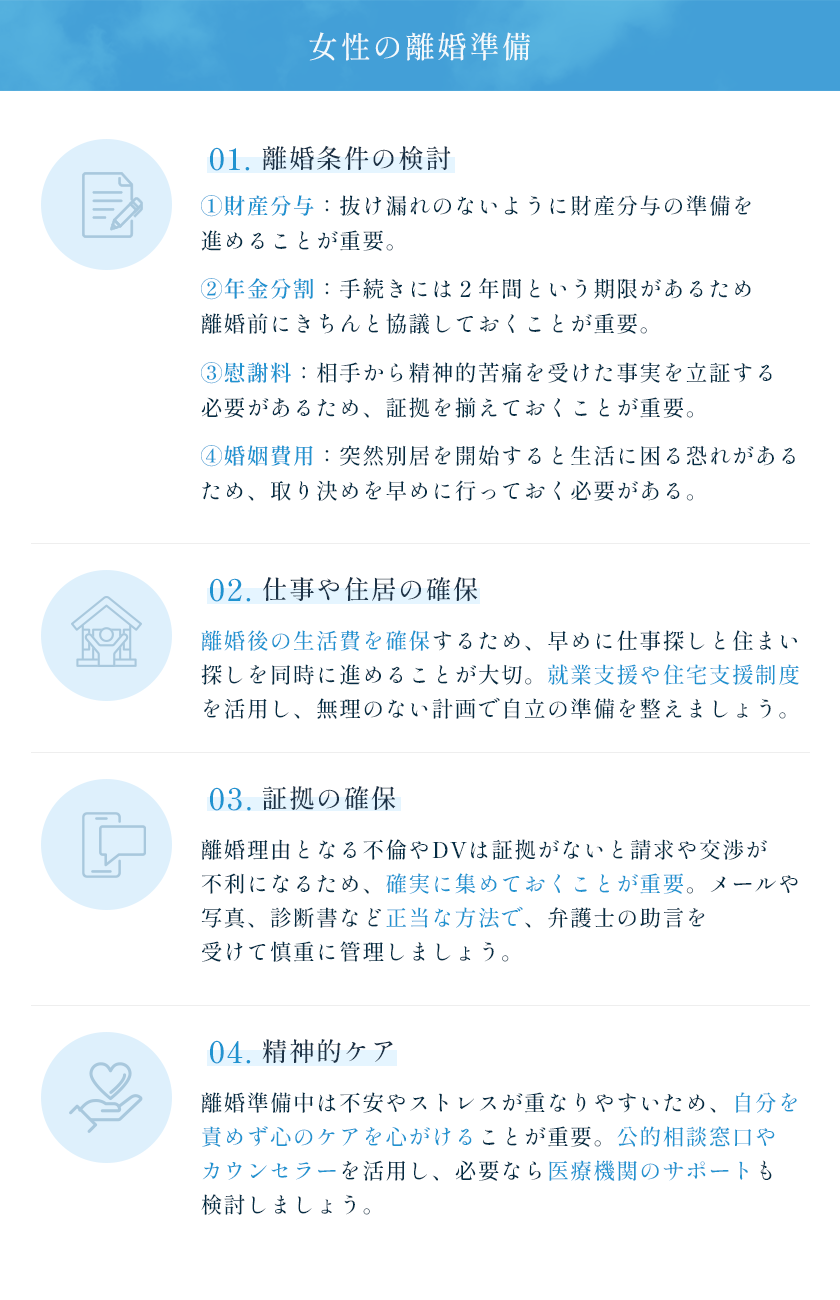

女性が離婚を検討する際には、離婚条件をしっかり整理しておくことが不可欠です。一般的には、主に次の4つの項目について検討します。

①財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いてきた財産を清算・分配する制度です。民法第768条1項には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定されており、離婚を機に片方の配偶者がもう一方に対して財産の分与を求めることが可能です。

財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、原則として、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産が共有財産となります。結婚前から所有していた財産や相続・贈与で得た財産などは「特有財産」とされ、財産分与の対象外とみなされるケースが多いです。

なお、共有財産には、不動産や預貯金の他、生命保険の解約返戻金、株式や投資信託などの金融資産なども含まれます。

共有財産と特有財産を明確に区別するためには、取得時期や購入資金の出どころを証明できる書類を用意しておくことが重要になります。名義の有無だけで判断せず、実質的に誰が出資したのか、どの時点で財産を得たのかを明らかにしておくことが大切です。

また、離婚成立後に配偶者が隠していた財産が見つかると、その隠し財産について新たに財産分与の話し合いをすることは現実的に難しいです。ですので、抜け漏れのないように財産分与の準備を進めることが重要です。

②年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が共同で納付した厚生年金保険料を分割し、一方の年金受給額を増やせる制度のことです。

専業主婦やパート勤務などで夫(妻)の厚生年金保険料に依存していた場合、離婚後の老後資金に大きく影響するため、早めに検討しておく必要があります。

なお、年金分割の手続き自体は、離婚が成立してから2年間という期限があるため、離婚成立後に速やかに手続きを行えるよう、離婚前にきちんと協議しておくことが重要です。

③慰謝料

慰謝料とは、離婚の原因となる不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金を指します(民法第709条・第710条)。

(不法行為による損害賠償)

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)

民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

離婚における不法行為というと、不貞行為(浮気・不倫)やDV(家庭内暴力)、モラハラ、悪意の遺棄などが一般的です。

不倫やDVなどの不法行為の態様によっては、相場よりも高額の慰謝料を見込める場合もありますので、十分な検討が必要です。

慰謝料を認めてもらうためには、相手の行為によって精神的苦痛を受けた事実を立証する必要があるため、メールや写真、診断書、警察・行政機関への相談記録といった証拠を揃えておくことが欠かせません。慰謝料の金額は、婚姻期間や過失の内容・程度、当事者の経済状況などを総合的に考慮して決定されるため、事案ごとに大きく異なります。

協議離婚の場合は話し合いで金額や支払い方法を決め、公正証書などの形で合意を残しておくことで、後々の支払い滞納にも対処しやすくなります。相手の行為が離婚の原因としてどれほど重いか、請求できる慰謝料の相場はどれくらいかといった判断が難しい場合もあるので、弁護士などの専門家に相談すると安心です。

④婚姻費用

離婚協議中など、法律上は離婚が成立していなくても、別居して生活している場合があります。そのように、夫婦が法律上の婚姻関係を続けている間に、生計を維持するために必要な生活費を分担する制度が、婚姻費用の分担です(民法第760条)。

(婚姻費用の分担)

民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦は互いに扶助義務を負うとされていますので、収入の多い側が少ない側を支える形で金銭を支払うことになります。

専業主婦や収入の低い配偶者が突然別居を開始すると、家賃や食費などの日常生活費に困る恐れがあるため、婚姻費用の取り決めを早めに行っておく必要があります。夫婦間の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所が公開する算定表の金額を目安に、婚姻費用について話し合います。

離婚前後の経済的な不安は精神的負担にも直結しやすいので、婚姻費用の請求手続きをスムーズに進めることは、女性にとって大きな安心材料となります。賃貸契約の更新や引っ越しなどの支出が重なる場合は、特に早めに婚姻費用について取り決めておくことが重要です。

(2)仕事や住居の確保

女性が離婚を検討する際には、経済的に自立するための仕事と、新たな生活拠点となる住居をどのように確保するかが大きな課題となります。これまで専業主婦やパート勤務で家計を支えていた場合、離婚後の生活費をまかなうだけの収入を得るには就職活動やスキルアップの必要性が生じることがあります。今すぐ離婚するのではなく別居期間を設ける場合でも、当面の生活費や家賃を工面しなければならないため、早い段階から仕事探しと住まい探しを同時に視野に入れることが大切です。

まず、仕事を探す際にはハローワークや転職エージェント、自治体の就業支援サービスなどを活用すると、効率よく情報収集ができます。職歴や資格に不安がある場合でも、職業訓練や資格取得支援制度を利用してスキルアップを図ることで、就職先の選択肢を広げることが可能です。特に、正社員としての採用が難しいと感じるときは、派遣やパートから始めて実績を積み重ね、段階的にキャリアを築いていく方法も検討してみましょう。子育て中の女性であれば、保育サービスや育児支援制度の有無も併せて確認し、働きやすい職場を選ぶことが長期的な安定につながります。

住居に関しては、離婚後の名義変更や転居などで、想定以上に手続きが増える可能性があります。新居を探す場合は、敷金や礼金、引っ越し費用といった初期コストがかかるため、預貯金や婚姻費用をどう活用するかを見極めなければなりません。収入面で審査に不安がある場合は、公的機関の住宅支援制度や各自治体が運営する公営住宅、母子・父子寡婦福祉資金貸付金などの利用を検討するのも一案です。

転居先の周辺環境も重要です。仕事探しも同時に行うのであれば、通勤のしやすさやも考慮しなければなりません。この点、在宅ワークで十分な収入を得られるのであれば、通勤の手間や時間を考慮せずに済むため、住居探しの自由度も上がるでしょう。

離婚手続きが進む中で仕事や住居の確保を同時に進めるのは大変な負担になりますが、経済的・精神的に安心して新しい生活をスタートするためには欠かせない準備です。特に女性は、これまでの収入状況や家事・育児への時間的拘束が影響して、就職活動や住まい探しに制約を受ける場合があるため、周囲の協力や専門機関のサポートを得ながら計画的に行動することが重要です。少しでも早い段階から情報を集め、支援制度を活用しながら、無理のないペースで新生活の基盤を整えていきましょう。

(3)証拠の確保

離婚を検討する上で、相手の不貞行為やDVなどが原因になっている場合には、証拠を揃えておくことが重要です。

相手方に離婚の原因がある場合、離婚することに反対されたり、不倫やDVなどはしていないと否定されたりすることが少なくありません。このように話し合いが進まない場合、最終的には裁判で離婚について争うことになりますが、不貞行為やDVなどの証拠がなければ、離婚請求や慰謝料請求が認められなくなってしまいます。そのため、相手の不法行為を客観的に立証するための証拠を確保することが重要なのです。

証拠を確保するには、具体的な方法や資料の集め方をあらかじめ知っておく必要があります。例えば、不貞行為を裏付ける場合には、メールやSNSのやりとり、写真や動画、興信所の調査報告書などが重要な手掛かりとなり、DVの場合には診断書や行政機関への相談記録、被害届の控えなどが客観的な証拠として役立ちます。特に、携帯電話やSNSの履歴は一定期間で削除されるリスクがあるため、スクリーンショットやバックアップをとるなど、消えない形で保管しておくことが大切です。

証拠を確保する際には、まず写真や映像を撮影した場合に元のデータを必ず残しておき、日付や撮影場所、撮影に至った経緯などが正確に示せる形で保管しておくことが重要です。データの加工や変換を行うと、「どの時点で、どのように撮られたものか」が分かりにくくなり、証拠としての信憑性が損なわれる場合もあるため、なるべくオリジナルのファイルを保持しておきましょう。さらに、顔がはっきりわかるような写真があれば、裁判所や調停の場で証拠として提出する際に、当該人物の特定が容易になります。

また、証拠を取得する過程で、不正アプリや盗聴などの違法行為を用いることは厳禁です。違法行為によって得た証拠は、それ自体が法的に問題視されるだけでなく、刑事責任を問われるリスクも生じます。

正当に得た証拠であれば、離婚協議や調停・裁判の場で説得力を持って提示できるため、証拠収集の手順を間違えないよう十分に注意しましょう。

さらに、相手方に証拠を見せたり、「証拠を集めている」といった情報を知られたりすると、証拠隠滅や逆襲的な行動を誘発する恐れもあるため、収集の段階から細心の注意を払う必要があります。可能であれば、弁護士や専門家の助言を受けながら、どのタイミングでどの資料を確保し、どのように保管しておくかを計画的に進めることが望ましいです。少しでも相手に感づかれるリスクがある場合は、データを安全な場所やクラウドに保管しておくなど、被害を最小限に抑える工夫も欠かせません。

(4)精神的ケア

離婚に向けた話し合いや手続きは、女性にとって大きな精神的負担となりやすく、経済面や子育ての不安と重なって、心身のバランスを崩してしまうことも少なくありません。特に、長年専業主婦だった場合や、周囲に相談できる人がいない場合は、孤立感や将来への不安が高まってしまうことがあります。そのため、離婚を検討する際には、自分自身の心の健康を保つため、精神的ケアも大切です。

離婚を考え始めると、今後の生活をどのように立て直すのか、子どもの養育費や住まいはどうすればよいのかなど、不安を感じる要素が一度に押し寄せてきます。こうした不安が積み重なると、ちょっとした出来事に過剰反応したり、将来の選択を冷静に判断できなくなってしまったりする恐れがあります。そこで、少しでも心の負担を軽減するために、まずは自分の感情をしっかりと受け止め、自分を責めすぎないよう意識することが大切です。家族や友人、あるいはカウンセラーなどに気持ちを話すだけでも、抱えていた問題を整理しやすくなります。

もし「誰にも相談できない」「周囲に知られたくない」という状況にあるなら、自治体の女性相談センターやNPOが運営する電話相談、無料カウンセリングといった公的サービスを活用してみてください。プロのカウンセラーに悩みを聞いてもらえば、客観的な視点から助言を得られるだけでなく、自分の感情や置かれている環境を冷静に見直す機会にもなります。離婚時には経済面や書類手続きなど、実務的な課題も山積しがちですが、精神面を整えておくことで冷静な判断がしやすくなり、結果としてスムーズに手続きを進められる可能性が高まるでしょう。

離婚にまつわる不安や悩みが長期化し、「食事が喉を通らない」「眠れない」といった状態が続くようであれば、ためらわずに心療内科や精神科の受診を検討することも大切です。自分の状態を専門家に正直に伝え、必要に応じて薬やカウンセリングを受ければ、状況に応じた適切なサポートが得られます。

周囲の助けや専門家の支援を上手に利用しながら、離婚の準備を進めていきましょう。

女性が離婚を決めたらする事【子ありの場合】

さて、女性が離婚を決めたらする事については上記の通りとなりますが、夫婦に子どもがいる場合は、上記に加えて次の事項に関しても準備が必要です。

(1)親権者の検討

子どもがいる場合、離婚時に夫と妻のどちらかを必ず親権者に指定しなければなりません(民法第819条1項)。

(離婚又は認知の場合の親権者)

民法第819条1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

日本の法律では「単独親権」が原則とされており、夫婦が離婚後に共同で親権を行使する制度は認められていないため、協議離婚を行うには、提出する離婚届に親権者を指定する必要があるのです。

親権者を選ぶ際には、子どもの利益を最優先に考えることが大切です。具体的には、子どもの年齢や健康状態、これまでの養育実績や生活環境、学校や保育施設での様子、子どもの気持ちなど、多角的な視点から総合的に判断し、どちらの環境がより子どものためとなるか、を考慮して決めるのが理想です。子どもの転校や引っ越しなどがどれほど負担になるかも含め、生活環境の安定性にも配慮する必要があります。

なお、親権には「身上監護権」と「財産管理権」が含まれますが、法律上は親権者と監護権者を別々に定めることも可能です。ただし、子どもの福祉を第一に考えた結果として、通常は親権者と監護権者を同一とするケースが多く、実務においてはあまり一般的ではありません。

親権をめぐる争いは、離婚条件のなかでも特に深刻化しやすいポイントです。合意に至らない場合は、家庭裁判所が調停・審判を通して判断することになりますが、裁判手続きになると長期化しやすいため、他の離婚条件とのバランスを見て譲歩できる部分は譲歩しつつ、話し合いによる解決を目指しましょう。

(2)養育費

夫婦が離婚するとき、子どもの親権と同様に重要となるのが「養育費」です。親は未成熟の子どもを扶養する義務を負うため、離婚後も子どもが自立するまで経済的に支えていく必要があります。法律上は、民法第766条において「父母が協議して定めるものとし、協議が整わないときは、家庭裁判所がこれを定める」とされています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

養育費の金額は、通常、両親の収入や資産、子どもの人数や年齢、学費のかかり方などを総合的に考慮して決定します。具体的には、全国的な基準として家庭裁判所が公表している「算定表」を参考に、夫婦間で話し合って合意するのが一般的です。ただし、算定表はあくまで目安であり、特別な医療費がかかる場合や、子どもの進学先(私立学校か公立学校か)など、家族の事情によって金額が変動することがあります。算定表をベースにしつつ、実際の生活状況を踏まえ、柔軟に話し合うことが望ましいでしょう。

また、離婚前に養育費について取り決めをしても、離婚後に親の収入が増減したり、子どもの成長に伴い教育費が大きく変わったりするケースもあります。そういった場合に、当初の取り決めを変更できるよう、離婚協議書や公正証書を作成するときに「事情の変化があれば再協議する。」という条項を入れることも多いです。

養育費の金額を無理に吊り上げたり、相手方の事情を一切無視して過度に高い金額を要求したりすると、話し合いが長期化するだけでなく、現実的に支払いが続かない可能性もあるので、話し合いの際には現実的な金額を提案することも一つの方法です。

ただし、母親が引き取るケースでは、女性の就労状況や収入に見通しが立たないままでは、家計全体が立ち行かなくなる危険性もあるため、養育費の金額や支払方法を十分に検討し、離婚後の生活設計をしっかり考えながら話し合いを進めましょう。

(3)面会交流

子どもがいる夫婦が離婚するとき、親権や養育費と並んで重要となるのが「面会交流」です。面会交流とは、子どもを引き取っていない親(非監護親)が子どもと会ったり連絡を取ったりすることを意味します。親権者ではない側にも子どもとの関係維持を図る機会を確保するため、離婚時に取り決めることとなっています(民法第766条1項)。

面会交流の方法や回数は基本的に夫婦同士の話し合いで決めますが、子どもの年齢や性格、健康状態、生活のリズムなどを考えながら、お互いに納得できる落としどころを探すことが大切です。月に一度、数時間だけ会うというケースもあれば、長期休みには1週間相手の家に滞在する、といった面会交流もあるでしょう。また、子どもがまだ幼くて直接会うのが不安なときや、何らかの事情で会うことが難しいときは、手紙やメール、オンライン通話などを使って交流することもあります。

なお、面会交流に関しては、離婚時に具体的な日時や場所などの条件を細かく取り決めるのは現実的ではありません。子どもの成長や親の事情によって状況が刻々と変わり得るため、「面会交流については都度話し合う」という形で、離婚後にその都度連絡を取り合って具体的な条件を決める、という内容で合意することが一般的です。

(4)子どもへの離婚の伝え方

夫婦が離婚を決断した際、特に悩ましいのが「子どもにどのように伝えるか」という点です。子どもの年齢や性格、家庭の状況によって対応はさまざまですが、どのような形であれ、「子どもの心をできるだけ傷つけずに、不安を和らげる」ことが何より重要といえます。伝え方を誤ると、子どもが精神的ショックを受けたり、自責の念を抱いてしまったりする恐れもあるため、伝えるタイミングや伝え方については、慎重に考えてください。

相手を非難するような言葉を使わず、離婚の理由を子どもの理解できる範囲でシンプルに説明するのも大切です。

また、子どもは「両親の不仲や離婚は自分のせいかもしれない」と思い込むことが少なくありません。そうした誤解を防ぐためにも、「あなたは悪くない」ということはしっかり伝えましょう。

子どもの年齢が高く、自分の意見を主張できるような場合は、ある程度子どもの気持ちを聞きながら説明することも考えられます。こうしたときには、子どもが一方の親に遠慮したり顔色を窺ったりして、本心とは違う事を言わせてしまうことのないよう、十分に配慮しながら話を進めていきましょう。

女性が離婚を決めたらする事に関するQ&A

Q1.女性が離婚する場合の手順について教えてください。

A:まずは夫婦で財産分与や慰謝料などの離婚条件について話し合い、合意できたら離婚届を役所に提出します。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用し、それでも結論が出ない場合には審判や裁判といった手続きに進みます。

Q2.子なしの女性の離婚準備について教えてください。

A:財産分与や慰謝料、年金分割、離婚後の住まいなどについて、きちんと考えておく必要があります。結婚生活で増えた財産を整理して、どのように分けるか話し合いましょう。専業主婦だった場合は、仕事探しやスキルアップも視野に入れ、経済的な不安を減らすことも大切です。

Q3.子ありの女性の離婚準備について教えてください。

A:親権や養育費、面会交流など、子どもに関する取り決めが重要なポイントです。親権は離婚届に記載する必要があるので、どちらが親権を持つかをしっかり話し合いましょう。養育費はお互いの収入や子どもの年齢・将来の学費などを考慮して決め、書面化しておくと後々安心です。面会交流も子どもの気持ちを優先に、方法や頻度をできるだけ具体的に決めます。子どもには離婚の理由や今後の生活を分かりやすく伝え、できるだけ不安を小さくしてあげることが大切です。

まとめ

この記事では、女性が離婚を決めたらまず何をすべきなのか、離婚手順と離婚準備について、弁護士が解説させていただきました。

離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類がありますが、話し合いでの合意が見込める場合は、比較的スムーズに離婚を成立させることができます。なるべく協議離婚によって離婚成立となるよう、事前にしっかり準備しておくことが重要です。

また、財産分与や慰謝料といった金銭面の取り決めは、口頭の約束だけでは後々のトラブルに発展するおそれもあるため、離婚協議書や公正証書を作成するなど、しっかりと書面化しておくことが望ましいです。

離婚の手続きを進める中で、強いストレスや孤独感を抱える女性も少なくありません。悩みがある場合は一人で抱え込まずに、親しい人や専門家へ積極的に相談することをおすすめいたします。

離婚手続きや離婚後の生活設計に不安や悩みがありましたら、当法律事務所の初回無料相談をぜひご利用ください。法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、離婚の方針や進め方が明確になり、スムーズに手続きを進めていくことが期待できます。

当ホームページのWeb予約フォームや、お電話からもご相談予約を受け付けておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。