婚姻費用の増額請求|多くもらうには理由が重要!増額調停や有責配偶者からの増額請求も解説

別居中の夫婦に収入差がある場合、収入の多い方が少ない方の生活費を扶助しなければなりません。この生活費のことを婚姻費用といいますが、別居前に婚姻費用の金額について取り決めた場合でも、金額を増やしてほしい、と増額を希望する人も少なくありません。

ですが、婚姻費用は「増やしてほしい」と言えば認められる、というものでもありません。

そこでこの記事では、婚姻費用の増額請求について、どういった事情があれば請求が認められやすくなるのか、といった点を中心に、弁護士が詳しく解説させていただきます。

また、婚姻費用を受け取る側が不倫やDVなどをした「有責配偶者」であった場合に、有責配偶者からの婚姻費用の増額請求は認められるのか、といったことについてもご説明いたします。

目次

婚姻費用の増額請求

一度取り決めた婚姻費用であっても、時間の経過や状況の変化によって、「当初の金額では生活が難しい」と感じることがあるかもしれません。別居開始前には想定しなかった出費が発生したり、物価の上昇で生活が苦しくなったりと、さまざまなケースが考えられます。

こういった場合に、一度取り決めた婚姻費用の金額を増額することは可能なのでしょうか。

婚姻費用の金額は変更できる?

法律上、夫婦は互いに同じ水準の生活が送れるよう、相互に扶助する義務を負っています(民法第752条)。これは単に相手の最低限の生活費をまかなうだけではなく、収入に差がある場合でも、互いがほぼ同じ水準の生活を維持できるように助け合うという趣旨です。

(同居、協力及び扶助の義務)

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

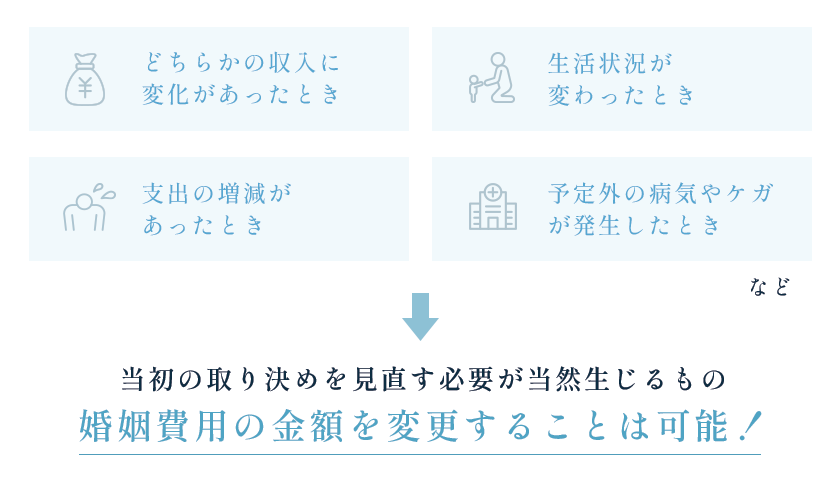

そして、収入や家族構成などに大きな変化があった場合には、当初の取り決めを見直す必要が当然生じるものですから、増額でも減額でも、婚姻費用の金額を変更することは可能とされています。

婚姻費用の金額を変更する方法としては、まずは当事者同士で話し合い、互いに納得できる金額であらたに合意することです。

もっとも、当事者同士の話し合いだけでは折り合いがつかないケースも少なくありません。そのようなときは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、公的な手続きを通じて解決を図ることができます。調停で合意に至らなかった場合は、審判手続へと移行することになり、裁判所が最終的な金額を決定します。

重要なのは、婚姻費用の金額を増やしてほしいからといって、一度取り決めた金額を勝手に変更しないことです。相手の事情も考えずに、自身の都合だけを押し付けて「増やしてほしい」と主張したところで、かえって相手の反発を招くことになってしまうでしょう。現在の生活状況、収支はどのようになっているのか、いくら増やしてほしいのかなど、客観的な数字を出しながら相手と冷静に話し合うことが大切です。

婚姻費用を多くもらうには

さて、話し合い以外で(審判や裁判などで)婚姻費用の増額請求が認められるためには、一般的に民法第880条にいう「事情の変更」が必要だとされています。そして、事情の変更があったかについては、次の条件を満たしている必要があるとされています。

- 取り決めの前提となった客観的な事情に変更が生じたこと

- その事情の変更が、取り決めの当初は十分に予想されていなかったものであること(予見可能性)

- その事情の変更に関して、当事者に帰責性がないこと

- 当初の取り決め通り履行することで、当事者間に著しい不公平を生じさせること

こうした事情の変更があり、かつ婚姻費用の金額を変更することに必要性と相当性があると判断された場合に、婚姻費用の増額請求・減額請求が認められることになります。

婚姻費用の増額請求が認められやすい理由

上記のような、事情の変更による婚姻費用の増額請求が認められやすい理由として、次の4つのケースが一般的に挙げられます。

①受け取る側の収入の減少

増額請求が認められやすい代表的なケースが、婚姻費用を受け取る側の収入の減少です。

たとえば、勤務先の経営悪化による給与カットやリストラで失業した場合、あるいは働き方の制限(育児や介護、体調不良など)によりパートのシフトを減らさざるを得なくなった場合など、具体的な事情はいろいろ考えられます。受け取る側の収入が下がることで子どもの養育費や日常生活費を充分にまかなえない状況に陥ったり、貯蓄を取り崩さざるを得なくなったりするなど、経済的な負担がより深刻化してしまうケースも少なくありません。

こうした場合に、従来の収入が大幅に減ってしまうと、当初取り決めた婚姻費用による扶助だけでは、支払う側と同じ生活水準を維持することが難しくなるため、婚姻費用の増額請求が認められる可能性が高まります。

一方で、働くことができるのに退職や転職をして収入が減少した場合には、「当事者に責任のない事情変更」とは言えないため、増額請求が認められない可能性が高いです。

②支払う側の収入の増加

増額請求が認められやすいもう一つのケースが、婚姻費用を支払う側の収入の増加です。

たとえば、転職や昇進によって大幅な収入アップが見込めるようになったり、副業や投資による収入が安定して得られるようになったりする場合など、具体的な状況はさまざまです。支払う側の経済状況に余裕が生まれたことで、もともと算定した婚姻費用の金額では、受け取る側との生活水準の格差が広がりすぎてしまう場合があります。

本来、婚姻費用は、夫婦が同程度の生活水準を保つために支払われるものです。そのため、支払う側の収入増加によって従来の算定基準が明らかに低くなったと判断されれば、婚姻費用の増額が必要とみなされる可能性が高まるでしょう。

ただし、収入が増えても、それが一時的な臨時収入や不確定なボーナスに頼った形であれば、必ずしも増額が認められるとは限りません。増額請求を行う側としては、支払う側の収入が安定的に上昇し、現行の婚姻費用では生活バランスに大きな不公平が生じていることを、客観的な資料をもとに説明することが重要です。

③子どもの教育費の増大

子どもにかかる教育費の増大も、婚姻費用の増額請求が認められやすいケースです。

子どもが成長して学年が上がるにつれ、塾や予備校などの学習塾費用、私立学校の学費、習い事の月謝といった教育関連の出費は少しずつ増えていきがちです。特に、中学や高校、大学へ進学するタイミングで、公立ではなく私立の学校に進学することになると、大きく学費が跳ね上がることがあり、当初の婚姻費用の取り決めだけでは支払いきれなくなる場合も珍しくありません。

婚姻費用に含む子どもの学費は、通常は公立の学校の学費を基準に決定されます。そのため、取り決め当初は公立の学校を想定していたが、子どもが私立の学校に進学することになり、私立の学校への進学が相当である場合は、婚姻費用の増額請求が認められる可能性があるでしょう。

なお、当初の取り決めの際に、すでに私立の学校へ進学することが予定されていた場合には、「取り決め後の事情変更」とは言えませんから、この場合は増額請求が認められない可能性があります。

④自身や子どもの医療費の増大

自身や子どもの病気やケガによって医療費が増え、当初の婚姻費用ではまかないきれなくなる場合も、増額請求が認められやすいケースです。

一般的な診療や薬代など、日常生活で想定される範囲の医療費は、もともと婚姻費用の取り決めに含まれている場合がほとんどです。ですので、単に風邪や軽いケガなどで医療費が発生した程度では、婚姻費用の増額請求が認められにくいでしょう。

婚姻費用の増額請求が認められるような医療費の増大としては、たとえば、長期的な治療や定期的な通院が必要となる病気、入院や手術などを伴う重大なケガの発生などにより、想定以上の医療費が継続的にかかるケースが考えられます。

医療費の請求明細や領収書、診断書などの客観的な資料をそろえ、具体的にどれだけの費用がかかっているかを示すことが重要です。また、病気やケガの影響で働く時間を減らさざるを得ない、あるいは入院や通院の付き添いが必要で就労が困難になるなど、収入の減少や生活の困窮が深刻化する事情もあれば、その点をあわせて立証すると、婚姻費用の増額請求に説得力を持たせることができます。

婚姻費用増額請求調停

以上が、婚姻費用の増額請求が認められるための条件と、実際に認められやすいケースになります。

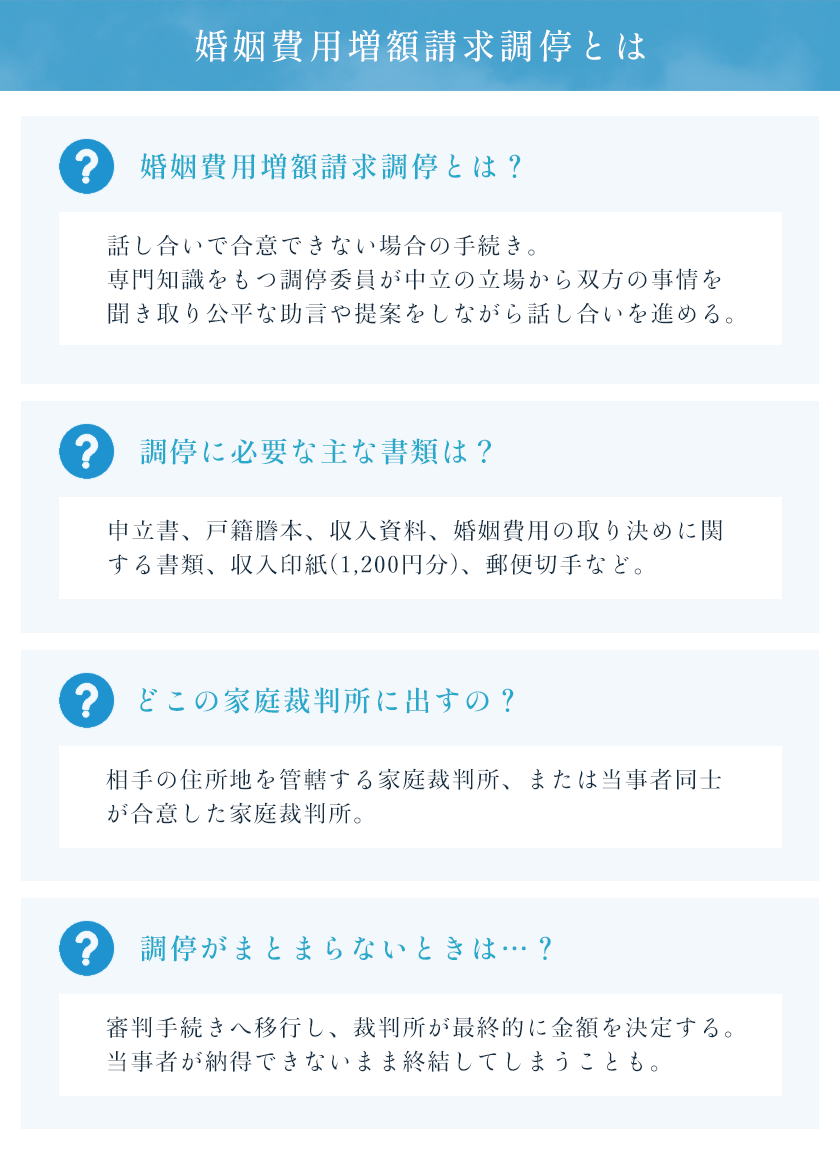

さて、婚姻費用の増額を請求したとき、話し合いで合意してもらえるのが理想ですが、話し合いで相手に合意してもらえない場合には、婚姻費用増額請求調停を申し立てる必要があります。

婚姻費用増額請求調停は、正式には婚姻費用分担請求調停といいます。

この手続きでは、法律や福祉の専門知識をもつ調停委員が中立の立場から双方の事情を聞き取り、公平なアドバイスや提案をしながら話し合いを進めます。通常は別々の部屋で調停委員に主張を伝えられるため、直接顔を合わせることに抵抗がある場合でも安心して利用できるのが特徴です。

婚姻費用増額請求調停を申し立てるにあたっては、一般的に以下の書類を準備し、家庭裁判所に提出します。

- やるべき申立書

- やるべき戸籍謄本等

- やるべき婚姻費用の当初の取り決めに関する書類

- やるべき収入資料

- やるべき収入印紙(1,200円分)

- やるべき郵便切手

申立てを行う裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定めた家庭裁判所」になります。

調停で合意に至れば、調停調書という公的な書面が作成され、法的拘束力をもつ正式な合意内容として扱われます。一方で、調停が成立しない場合には審判手続きへ移行し、裁判所が最終的に金額を決定することになります。審判では裁判所が金額を決定するため、当事者が納得できないまま終結してしまうこともしばしばです。

調停で納得いく結果を得られるよう、まず自分の主張を裏付ける証拠や資料を十分にそろえ、婚姻費用の増額が必要な理由をはっきり示せるようにしておくことが大切です。収入や支出の変化を時系列で整理し、具体的な数字とともに説明できるように準備しておきましょう。

また、話し合いの場では感情的になるのを避け、冷静に対応することも重要です。相手の事情や考えにも目を向けながら、お互いが歩み寄れる方法を探る姿勢を心がけましょう。

不安や疑問があるときには弁護士に相談し、必要な法的根拠や手続きについて事前に理解しておくと安心です。

有責配偶者からの婚姻費用の増額請求はどうなる?

有責配偶者であっても、婚姻関係が続いている限りは法律上の扶養義務があるため、基本的に婚姻費用の請求が認められるのが原則です。そのため、有責配偶者からの婚姻費用の増額請求も、認められる可能性があるでしょう。

しかし、不貞行為やDVなどの夫婦関係が破綻する原因を作った側の配偶者から、婚姻費用の増額請求がなされた場合には、その請求が民法第1条2項の信義則(社会の一員として良識を持ち、誠実に行動しなければならないという原則)に反するものであれば、認められない可能性が高いです。

たとえば、有責配偶者が自ら離婚訴訟を提起し、「結婚生活がすでに破綻している」と主張しつつ、一方で扶助義務に基づく婚姻費用の増額を求めるのは、言動の整合性を欠くと判断されるでしょう。夫婦が別居する原因を生み出した側が、別居中の婚姻費用を請求するのは、信義則に反して権利濫用に当たる、と判断される可能性があるためです。

まとめますと、原則として「有責配偶者だから」という理由だけで増額請求が認められなくなるわけではありませんが、夫婦関係破綻の原因や請求内容と整合性があるかどうか、さらに生活にどの程度の支障が出るかといった事情が重視され、「信義則に反する権利濫用に当たらないか」が慎重に検討されます。

なるべく早めに法律の専門家である弁護士に相談して、自身の状況を客観的な証拠をもって丁寧に説明できるよう、備えることが大切です。

婚姻費用の増額請求に関するQ&A

Q1.一度決めた婚姻費用の金額を見直すことはできますか?

A:できます。婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や生活状況を前提に算定されるため、たとえば収入が大幅に減少したり、子どもの教育費が想定以上に増えたりするなど、当初の決定時には想定していなかった変化が生じれば、金額の再検討を行うことが可能です。

Q2.婚姻費用の増額請求が認められるのはどういうケースですか?

A:当初の合意や審判の前提となった状況から大きく変化が生じたときに、婚姻費用の増額請求が認められることがあります。具体的には、受け取る側の収入が減少したり、支払う側の収入が大幅に増加したり、子どもの教育費が想定以上にかかったり、高額な医療費を負担しなければならなくなった場合などが挙げられます。

Q3.婚姻費用の増額請求の方法には何がありますか?

A:まずは夫婦間で改めて話し合います。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員に仲介をしてもらいながら妥当な金額を探っていきます。それでも合意できない場合は、審判手続きに移行して裁判所が最終的な判断を下す流れになります。

まとめ

この記事では、婚姻費用の増額請求について、請求が認められやすいケースや請求方法を中心に、弁護士が解説させていただきました。

本記事で解説しました通り、婚姻費用の増額請求は、基本的に相手が合意してくれれば、スムーズに金額を変更することが可能です。話合いでは増額できない場合は、調停や審判など裁判所の手続きを利用することになります。

いずれの場合も、自身や子どもの状況を正確に説明し、増額の必要性を適切に主張しなければなりません。収入資料の収集や書類の準備、相手方の交渉など、一人で進めるのが難しいと感じた場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、婚姻費用をはじめとする夫婦間の問題について、幅広くご相談をお受けしております。法律相談は初回無料で行っておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。