ワンオペ育児とはどこから?孤独な子育てと家事を乗り切るコツも解説

子育て中の夫婦の悩みとしても多いのが、「ワンオペ育児」の悩みです。

家事や育児に関して、配偶者や家族の協力を受けられず、一人で家事や子育てを担う状態を意味しています。この悩みは特に、仕事が忙しい夫の分まで家事や子育てをする妻に多く見受けられます。

妻が専業主婦の家庭、夫と妻が共働きの家庭で、それぞれワンオペ育児についての悩みがあり、ワンオペ育児の辛い状態や孤独感から抜け出せずにいる夫婦が少なくありません。

そこでこの記事では、ワンオペ育児について、妻が専業主婦の家庭と、夫婦共働きの家庭とで、どのような実態なのかについて触れた上で、辛い状況を乗り切るための対策方法やコツについても、弁護士が解説させていただきます。

この記事が、ワンオペ育児の悩みを解消し、少しでも楽になるための一助となりましたら幸いです。

目次

ワンオペ育児の意味とは

ワンオペ育児の「ワンオペ」とは、ワンオペレーション(one operation)の略です。一つの店舗や事務所で、全ての業務を一人で担う状態を意味しています。2014年頃に、深夜の飲食店での業務がワンオペ状態だったという労働体系が発覚し、社会問題になったことで広く知られるようになりました。

ワンオペ育児とは、このワンオペレーションから派生した言葉で、2015年頃からSNSを中心に使われるようになりました。

ワンオペ育児とは、子育てを夫か妻のどちらか一方が一人で担っている状態のことです。

従来の「夫が働き妻が専業主婦として家事をする」という日本の家族においては、親族の支援などもあり、妻が夫の分まで子育てを担うことは一般的で、目立った問題にもなりませんでした。ですが、近年は女性も社会進出して共働きの夫婦が増えたことで、「夫が働き、妻が家事・育児をする」というバランスが崩れ、「夫が働き、妻が仕事をしながら家事・育児をする」という状態が目立つようになったのです。

こうした家庭での役割分担のアンバランスの背景としては、核家族化が進み夫婦の両親・親族の助けを得られなくなったこと、共働き夫婦は増えても、「家事・育児は女性が行うもの」という社会的風潮が色濃く残っていること、などが考えられます。

「ワンオペレーション」とはどこから?

さて、ワンオペ育児とは「子育てを夫か妻のどちらか一方が一人で担っている状態」を意味していますが、毎日完全に一人だけで子育ての全てを担っている、というケースは少なく、たとえ些細なことであっても、何かしら配偶者や両親・義両親の助けを借りていることが多いです。

それでは一体、ワンオペ育児とはどこからが該当するのでしょうか。

実は、ワンオペ育児とはどこからか、という明確な定義はありません。ですが、例えば家事や子育てをする上で次のような状態が続くと、妻がワンオペ育児である可能性が高いといえるでしょう。

- 保育園や習い事への送り迎えが毎回妻の役割となっているため、毎日仕事を早めに切り上げて対応している。

- 夫は朝早くから夜遅くまで仕事をしているため、毎日の育児はすべて妻が担当している。

- 夫は休日も出勤するため、平日だけでなく休日の子育ても常に妻が担当している。

- 子どもの通院などでは、毎回妻が仕事を休んで病院に連れて行くことになる。

- 子どもがいると自分一人で気軽に外出することができず、自分の趣味や息抜きの時間がない。

- 実家が遠かったり、両親や義両親の手助けも得られないため、妻一人で家事と育児の全てを行わなければならない。

- 夫が家にいる時間が少なく、家にいても子どもと積極的に関わらないため、子どもが夫になつかない。

毎日こなして当たり前?専業主婦のワンオペ育児の実態

ところで、共働きの夫婦の場合は「仕事と家事と育児を毎日こなすのは大変」というイメージを持たれやすい一方、専業主婦は「夫が働いている分、家事と子育てを担当するのは当たり前」と思われることが少なくありません。

ですが、家事や子育ての苦労は、その人自身のキャパシティや夫婦の状況によっても異なります。当然、専業主婦でもワンオペ育児の孤独感に辛いと悩むことはあるのです。

夫が長時間労働で家庭を支えている一方で、ワンオペ育児の専業主婦は全ての家事と育児を一手に担うため、一日の大半を子どもと家で二人きりで過ごすことが多くなります。このため、専門的な知識が必要な子育ての場面や、緊急時の対応など、自分一人で解決しなければならない状況に直面することが少なくありません。

さらに、専業主婦は「仕事をしていない」と見なされがちで、家事・子育てという労働が社会的に見えにくい「見えない労働」となります。これが社会からの評価の低さや自己価値の問題につながることもあります。

趣味や息抜きをする時間も犠牲になりがちで、自分のためだけの時間を持つことが困難です。

友人とお茶をしたり、美容院やショッピングに出かけたりするなど、リフレッシュするための時間を確保することも難しい場合が多く、「仕事をしていないから一日中暇だろう」と考える人が身近にいる場合は、余計に自分の時間を持ちたいと言い出し辛くなってしまいます。

このように、専業主婦のワンオペ育児は、やって当たり前の見えない労働と化してしまっている部分が多く、多くの犠牲や忍耐を強いられる場合が少なくないのです。

平日保育園を利用しても限界?共働き夫婦のワンオペ育児の実態

ワンオペ育児の専業主婦が苦労する一方、共働き夫婦もワンオペ育児に苦慮しています。

共働き家庭では、平日は保育園を利用することが一般的ですが、それだけではワンオペ育児の負担が解消されるわけではありません。

保育園への送迎自体が、親にとって日々のルーティンとして加わり、朝の忙しい時間に子どもを準備して連れて行くことは、一日の始まりからエネルギーを大きく消費する作業です。特に、保育園の開園時間と親の勤務開始時間が厳しく調整される必要があるため、朝の一刻一刻が貴重です。

また、仕事終わりに保育園へ子どもを迎えに行くスケジュールも、職場からの時間的な制約や、急な残業が発生した場合の調整が必要であり、これが精神的なプレッシャーになることは少なくありません。保育園の閉園時間に間に合うように仕事を終える必要があり、通常の業務に加えてこの時間制限が仕事のパフォーマンスに影響を与えることもあります。

さらに、子どもが保育園にいる間の時間は、親としては仕事に集中できる時間となる一方で、子どもが病気になった場合には、急いで保育園に迎えに行き、医療機関に連れて行くなど、迅速な対応が求められます。このような緊急事態はワンオペ育児の負担をさらに増大させ、職場での責任と家庭での責任の間で葛藤を生じさせます。

また、仕事が終わり保育園から子どもを連れ帰った後も、子育てと家事は続きます。夜間の子どもの世話に加え、家事全般を担当します。この結果、多くの責任がワンオペ育児の妻一人に集中することになり、妻は家庭生活と子育て、仕事とのバランスを取ることが一層困難になってしまいます。

こうしたワンオペ育児と家事・仕事の両立によるストレスは、夫婦関係にも悪い影響を及ぼしかねません。夫婦の一方のワンオペ育児が常態化することで、配偶者とのコミュニケーションが減少し、夫婦関係が悪化していく恐れがあるのです。

ワンオペ育児が辛い、大変、孤独感・・・余裕のある子育てのコツは?

専業主婦も共働きの夫婦も、大変なワンオペ育児に限界を感じ、孤独感を覚えながらも、毎日の家事や仕事、子育てをこなしています。

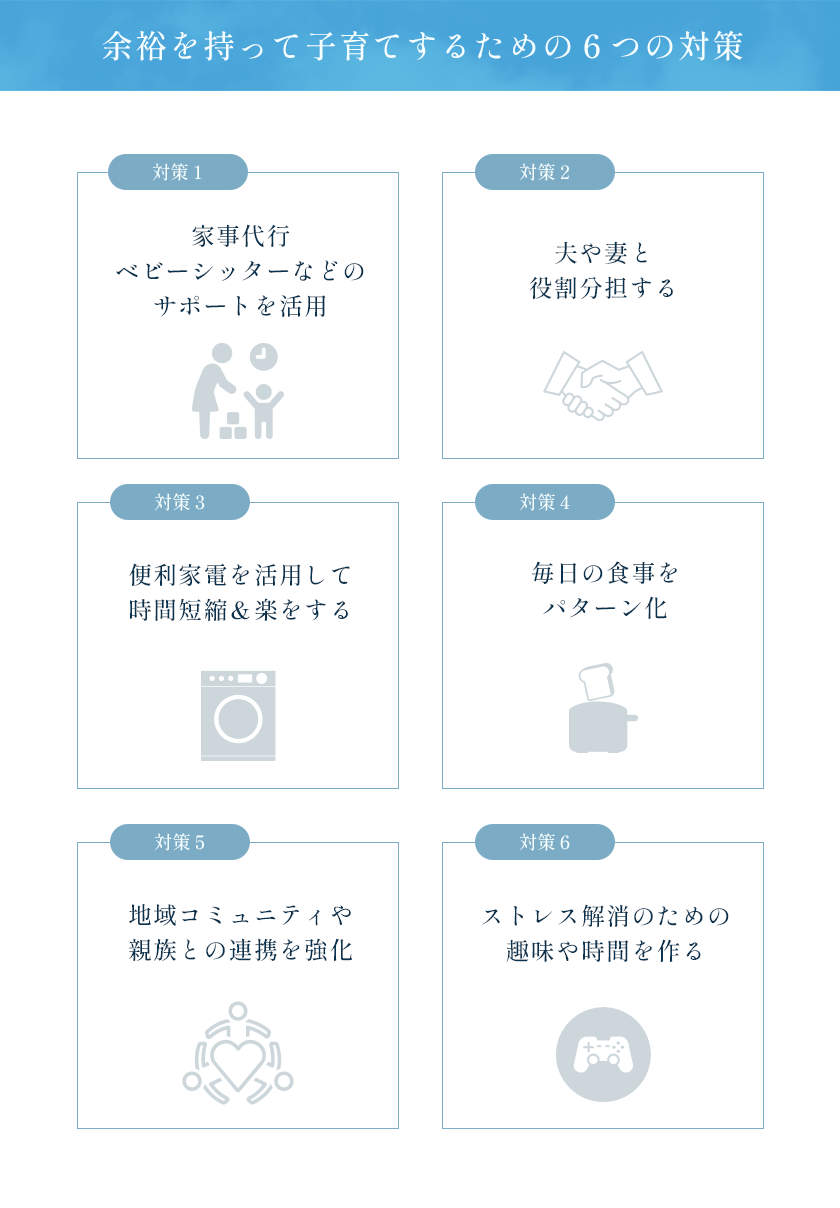

本記事で前述したようなワンオペ育児の大変さを少しでも軽減できるよう、余裕を持って子育てするための6つのコツについてご紹介いたします。

対策方法1.家事代行、ベビーシッターなどのサポートを活用

ワンオペ育児の中で、夫や妻が直面する孤独感や家事の圧力を軽減するコツの1つ目は、家事代行やベビーシッターなどのサポートを積極的に活用することです。

ワンオペ育児での日々の負担を大幅に減らすことができます。

特に、家事代行サービスを利用することにより、日々の掃除や洗濯、料理といった家事全般をプロの手に委ねることができます。これにより、夫や妻はワンオペ育児による疲れを少し和らげることが可能になり、より子どもと向き合う時間や自分自身のリフレッシュの時間を持つことができます。

また、ベビーシッターを定期的に利用することで、夫や妻は大切な用事を済ませたり、または単純に休息を取る時間を確保できるため、精神的な余裕も生まれ、ワンオペ育児の孤独感を軽減できます。

これらのサポートを活用することは、ワンオペ育児における夫や妻の心の負担を減らすだけでなく、家族全体の幸福感を高めるためにも重要です。ワンオペ育児の中で感じることの多い孤独やストレスを軽減させるためにも、これらのサービスの利用を考えてみることをおすすめいたします。

対策方法2.夫や妻と役割分担

家事や子育てにおいて、普段から明確に役割を分担しておくことも、ワンオペ育児を回避して夫と妻がそれぞれ心に余裕を持って生活するためのコツになります。

具体的には、夫が朝の子どもの支度や送迎を担当することで、妻がその時間に他の家事を進めることができます。また、妻が夕食の準備をする間、夫が子どものお風呂を担当するといった具体的な分担も効果的です。

このようにして、それぞれが担当することで、どちらか一方にすべての責任が集中することを避け、ワンオペ育児の孤独やストレスから解放されることが期待できます。

役割分担のコツとしては、定期的に夫妻で話し合いを持ち、現状の負担が偏っていないかを確認し、必要に応じて担当する家事を変えたり、あるいは夫婦で協力して行うなど、臨機応変に調整することも大切です。

対策方法3.掃除や洗濯は便利家電を活用して時間短縮&楽をする

心に余裕のある生活をするためには、掃除や洗濯の効率化が有効です。便利な家電や時短家電をなるべく活用しましょう。

例えば、多機能電子レンジやオーブンは、料理の時間を大幅に短縮することが可能です。食事の準備にかかる時間と労力を減らせるため、ワンオペ育児の生活でも時間の余裕が生まれます。

日々の掃除の負担を大幅に減らすには、ロボット掃除機も便利です。夫や妻が他の家事や子育てに集中している間も、自動的に部屋の清掃を行ってくれます。設定しておけば、仕事で不在時に掃除を済ませておけるため、非常に便利です。

この他にも、乾燥機能のある洗濯機や、食洗器など、時間と手間を節約できる家電がさまざま販売されています。

さらに、スマートホーム技術を導入することで、照明や暖房、エアコンなどの家電を遠隔で操作することができ、家の中の環境を最適化することが可能になります。

このような便利な家電を活用することで、家全体の快適性を保ちながら、毎日の家事にかかる手間・時間を削減することができるのです。

対策方法4.毎日の食事をパターン化

ワンオペ育児を行う夫や妻にとって、日々の食事準備は大きな負担となりがちです。この負担を軽減するためには、毎日の食事をパターン化することが有効です。

例えば、朝食に関しては、時間をかけずに用意できるメニューをいくつか固定化させておき、ローテーションすると良いでしょう。パンとスープ、ご飯と味噌汁の組み合わせを基本にし、朝余裕があれば一品、二品、追加するといったやり方です。

味噌汁やスープなどは前夜に下準備をすることも可能ですし、週末に作り置きをしておいて小分けで冷凍しておけば、夜のうちに冷蔵庫で解凍させ朝は温めるだけで済みます。

また、最近では材料を入れておけば、スイッチ一つで自動調理できる炊飯器なども販売されています。夜のうちにセットしておけば、朝には完成していますし、そのまま保温して昼食や夕食に出すことも可能です。

そして、完璧を求めないことも必要です。栄養バランスや経済的な面から自炊が推奨されますが、毎日毎食体に良い食事を提供しようと思うと、多大な労力を要することでしょう。時には手を抜いて、外食したり、冷凍食品や総菜などを利用したりと、頑張りすぎないことも必要です。

なお、普段自分で食事を用意しない人は、料理をする労力を理解していないことが多いです。そのため、ワンオペ育児の妻が夫に「食事の準備が大変」と訴えても、なかなか共感してもらえないこともあります。

こうした場合には、週末に時間を作って一緒に料理をし、一食を用意するのにどれだけの手間がかかるのかを実感してもらうと良いでしょう。

ワンオペ育児の家庭では、食事に限らず、ワンオペ育児にともなう家事や子育ての苦労を配偶者に理解してもらえず、孤独を感じるというケースが多いのです。このように、相手にも実際に体験してもらい、ワンオペ育児になっていること、家事を一人で担うのは負担なことを理解してもらうようにしましょう。

対策方法5.地域コミュニティや親族との連携を強化する

ワンオペ育児において、地域のコミュニティと関わったり、夫婦の両親・親族との連携を密にすることで、ワンオペ育児の孤独な闘いから抜け出すことが期待できます。

まず、地域の育児支援センターや子育てサークルに参加することをおすすめします。これらのグループでは、同じ地域に住む他の親たちと情報交換ができるだけでなく、時には子どもの一時預かりや交流会が行われることもあります。これにより、夫や妻はワンオペ育児の孤独から一時的に解放され、子どもも同年代の他の子どもたちと遊ぶ機会を得ることができます。

また、親族との連携も積極的に図ることも重要なコツです。

例えば、祖父母に週に一度は子どもを見てもらう、または定期的に訪れてもらうことで、夫や妻は育児から解放される時間を持つことができます。この時間を利用して、夫や妻は自分自身のリフレッシュや趣味の時間に充てることができ、心身のバランスを保ちやすくなります。

さらに、地域のイベントに家族で参加することも、コミュニティとの結びつきを強化し、育児のストレスを軽減する助けになります。地域で開催されるお祭りや子ども向けの工作教室などに参加することで、家族全員で楽しい時間を過ごすことが可能です。

対策方法6.ストレス解消のための趣味や時間を作る

ワンオペ育児を行う夫や妻は、日々の育児や家事の忙しさの中で、自分自身の時間を持つことが非常に困難です。しかし、心の健康を維持し、孤独を感じることなく育児を続けるためには、ストレス解消のための趣味やリラックスできる時間を確保することが非常に重要です。

ストレス解消のための趣味や時間を作ることは、ワンオペ育児の重圧を軽減し、より豊かで満足のいく生活を送るためのコツとなります。

趣味の時間を作るためには、まずは日々のスケジュールを見直し、短い時間でも自分だけの時間を確保することを心がけることが重要です。例えば、子どもが昼寝をしている間や、学校に行っている間に、読書をする、短い散歩に出る、ガーデニングを楽しむ、簡単な運動をするなど、自分が心から楽しめる活動を見つけることです。

また、夫と妻がお互いの趣味の時間を尊重し合うことも大切です。週末には夫が子どもの面倒を見て、妻が趣味の時間を持つなど、互いにサポートし合うことで、どちらもリフレッシュできる時間を作ることができます。これにより、夫婦の間のコミュニケーションも向上し、より良い家庭環境を築くことが可能になります。

さらに、地域のコミュニティセンターやサークル活動に参加することもおすすめです。同じ趣味を持つ人々と交流することで新たな刺激を受け、日々のワンオペ育児のストレスから解放される時間を持つことができます。これは、社外の人々との接触を通じて新たな友情を築き、孤独を感じることなく育児を楽しむ一助となります。

ワンオペ育児中の夫や妻が自分の趣味やリラックスする時間を持つことは、ただ単に楽しむためだけではなく、心身の健康を保ち、育児の質を高めるためにも必要不可欠なのです。

【Q&A】ワンオペ育児

Q1.ワンオペ育児とはどういう意味ですか?

「ワンオペ育児」とは、「ワンオペレーション育児」の略で、一人で子育ての全て、またはほとんどを担う状況を指します。この言葉は、特に配偶者や家族などの外部の支援が少ない中で、一人で子供の世話や家事を管理する親の状況を表すために使われます。

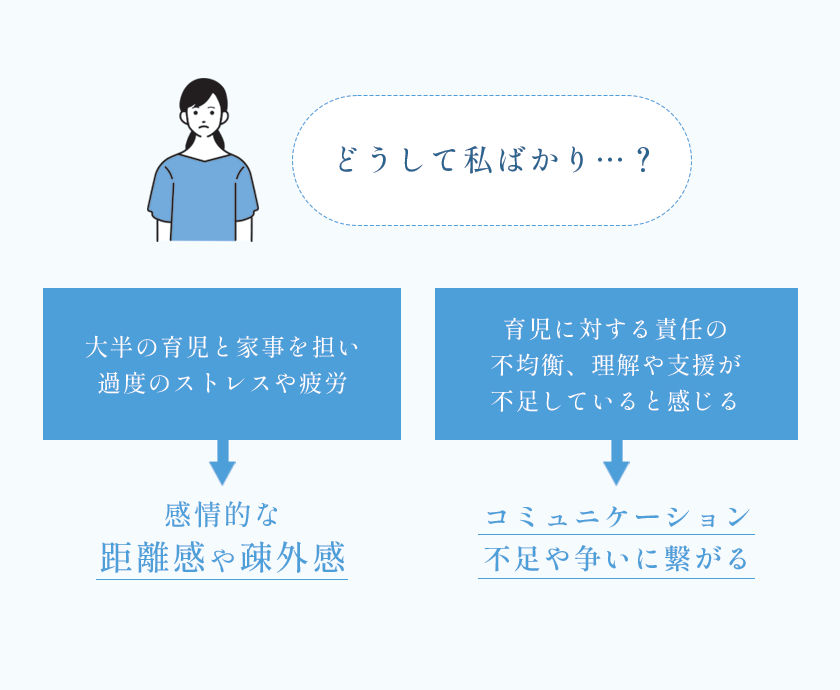

Q2.ワンオペ育児は夫婦関係にどういった影響を及ぼしますか?

ワンオペ育児は夫婦関係に複数の影響を及ぼすことがあります。一方の配偶者が大半の育児と家事を担うことで、その配偶者は過度のストレスや疲労を感じ、これが感情的な距離感や疎外感を生むことがあります。また、育児に対する責任の不均衡が原因で、理解や支援が不足していると感じることがしばしばあり、これが夫婦間のコミュニケーション不足や争いに繋がることもあります。

Q3.ワンオペ育児を少しでも楽にするための対策方法はありますか?

ワンオペ育児を楽にするためには、家事代行サービスの利用、夫や妻との役割分担の明確化、地域コミュニティや親族との連携強化、効率的な家電の利用などが有効です。これらは、日々の負担を減らし、親のストレスを軽減するのに役立ちます。

当法律事務所の弁護士にご相談ください

この記事では、ワンオペ育児について、その問題点や対策方法について弁護士が解説いたしました。

ワンオペ育児になっている夫婦の中には、協力したくても、仕事の都合などからワンオペ育児の体制にどうしてもなってしまう、という夫婦も少なくないでしょう。

そういった場合には、ワンオペ育児の負担を少しでも軽減できるよう、本記事でご紹介した対策方法を試してみていただければと思います。

夫婦の一方に負担のかかるワンオペ育児は、夫婦関係にも影響を及ぼしかねません。

ワンオペ育児が原因で夫婦関係が悪化した場合には、そのお悩みやご不安を、弁護士にご相談ください。ご相談者様の状況を慎重に検討・判断し、必要に応じて適切な法的アドバイスを提供いたします。

弁護士法人あおい法律事務所の法律相談は、初回無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。