夫源病と離婚|夫源病を離婚理由に離婚できる?別居は有効?

「夫と一緒にいると体調が悪くなる」「夫が家にいるだけで息苦しくなる」——そんな身体の変化に心当たりはありませんか?単なる疲れや気のせいと思ってやり過ごしているかもしれませんが、それは「夫源病」という状態かもしれません。

夫源病とは、夫の言動や存在がストレスとなって、妻の心身に不調を引き起こす疾病概念のことです。

長期にわたってこのような状態が続く場合、離婚を検討することもあるでしょう。ですが、夫源病を理由に離婚することはできるのでしょうか。

そこでこの記事では、夫源病を理由に離婚したい場合に取り得る離婚方法とあわせて、夫源病が離婚理由として認められるかについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

また、夫源病でスムーズに離婚するためのポイントや、夫源病で離婚する場合の慰謝料の問題についても解説いたします。

夫源病で離婚をご検討中の方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

夫源病と離婚

夫源病とは、夫の言動や存在が妻にとって強いストレスとなり、心身に不調を引き起こす状態のことをいいます。医学的な診断名ではありませんが、主に中高年女性を中心に広まりつつある概念で、近年メディアなどでも取り上げられる機会が増えています。

代表的な症状には、頭痛や動悸、不眠、慢性的な疲労感といった身体的症状に加え、不安感や抑うつ状態などの精神的な不調も含まれます。症状の出方は人によって異なりますが、生活全般に支障をきたすようになるケースも少なくありません。

夫源病の原因としては、夫婦間のコミュニケーション不足や家事・育児の負担の偏り、それに対する夫の無理解などが挙げられます。そして、妻が不平不満を訴えても夫がまともに取り合ってくれなかったり、現状のやり方を変えることができなかったりすると、ストレス解消どころか精神的負担が増大してしまい、通院や服薬が必要になるほど心身の不調が深刻化してしまうこともあるのです。

夫源病の原因となる夫の言動が改善されれば症状が緩和し、夫婦としてやり直せるかもしれませんが、「夫の顔を見るだけでつらい、離婚したい」と一度思ってしまうと、夫婦関係を修復するのはなかなか難しいでしょう。

ところで、夫源病を理由に離婚することは認められるのでしょうか。

夫源病は離婚理由になる?

それでは、夫源病を理由とした離婚が可能かについて、詳しく見ていきましょう。

夫源病を理由に離婚できるの?

そもそも、離婚するにあたっては主に3つの離婚方法があります。どの離婚方法で離婚するかによって、夫源病を理由とした離婚の難易度も変わるため、しっかり確認しておきましょう。

協議離婚

もっともスムーズなのは、当事者同士の話し合いによって合意する「協議離婚」です。夫婦の双方が離婚に同意しており、親権や財産分与といった条件面でも話がまとまっていれば、市区町村役場に離婚届を提出するだけで離婚成立となります。

協議離婚は、合意があれば離婚理由を問われないため、夫源病を理由にしていても、夫が納得して同意してくれるのであれば問題なく離婚することができます。

調停離婚

話し合いがうまくいかず、夫婦間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることになります。これは、家庭裁判所で当事者それぞれが調停委員と話し合い、調停委員を介して夫婦間の合意を目指す手続きです。

調停は、通常1〜2ヶ月に1回の頻度で期日が設けられ、平均的には2〜4回程度で終結することが多くなっています。期日1回あたりの所要時間はおおよそ2時間程度です。夫婦が顔を合わせる必要はなく、原則として別々に呼び出され、交互に調停委員と話す形式で進みます。そのため、協議離婚のように夫婦が直接顔を合わせて話す必要がなく、冷静に話し合いを進められるというメリットがあります。

離婚調停で離婚に関する合意が得られた場合、家庭裁判所によって調停調書が作成され、その内容に基づいて離婚が成立します。調停調書には確定判決と同じ法的拘束力があるため、たとえば調停調書に養育費や慰謝料の支払いについての取り決めが記載されていれば、その支払いが滞った場合にあらためて訴訟を提起することなく、直ちに給与や預金の差押えなどの強制執行を申し立てることが可能です。

調停離婚も協議離婚と同様、合意さえあれば離婚理由は問われません。そのため、夫源病を理由に離婚を希望している場合でも、夫が事情を理解し同意すれば、離婚は成立します。

ただし、夫が妻の体調不良の原因が自分にあることを認めようとせず、離婚そのものにも強く反対している場合には、離婚調停でも合意が得られないこともあります。

そうなった場合、裁判による離婚を検討することになるでしょう。

裁判離婚

協議や調停によっても離婚の合意が得られなかった場合、最終的には裁判によって離婚を求めることになります。裁判離婚では、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、法的に離婚が認められるかどうかを裁判官に判断してもらいます。

なお、離婚訴訟を提起するには、原則として先に調停を行っていることが必要です。これは「調停前置主義」と呼ばれ、夫婦関係に関する紛争は、まず調停を経なければ裁判を起こすことができないとされています(家事事件手続法第257条1項)。

(調停前置主義)

家事事件手続法第257条1項 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

(調停事項等)

家事事件手続法第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

これは、「家庭に関する問題は、できる限り当事者間の話し合いで解決すべきであり、裁判所などの公権力が安易に家庭内の問題に介入すべきではない」という考え方が背景にあるからです。

さて、そんな離婚裁判によって離婚を認めてもらうためには、民法第770条1項に定められた法定離婚事由のいずれかに該当している必要があります。

(裁判上の離婚)

民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法第770条1項1号「不貞な行為」はいわゆる不倫です。2号「悪意の遺棄」は生活費を渡さないといった行為で、3号は文字通り3年以上の生死不明、4号は回復の見込みのない強度の精神病なので、夫源病は直接は該当しません。

そのため、夫源病で裁判離婚を考えたときは、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する事情があるかを検討する必要があります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が修復困難なほどに破綻していることを意味します。もう何年も顔を合わせておらず、家庭内別居のような状態が続いている場合や、配偶者からモラハラや暴力を受けているようなケースなどが「婚姻を継続し難い重大な事由」として挙げられます。

ですので、たとえば夫のモラハラが原因で妻が夫源病となった場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判離婚が認められる可能性があります。

このあたりの判断は、自分自身では難しいケースもありますので、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

夫源病で離婚したい場合

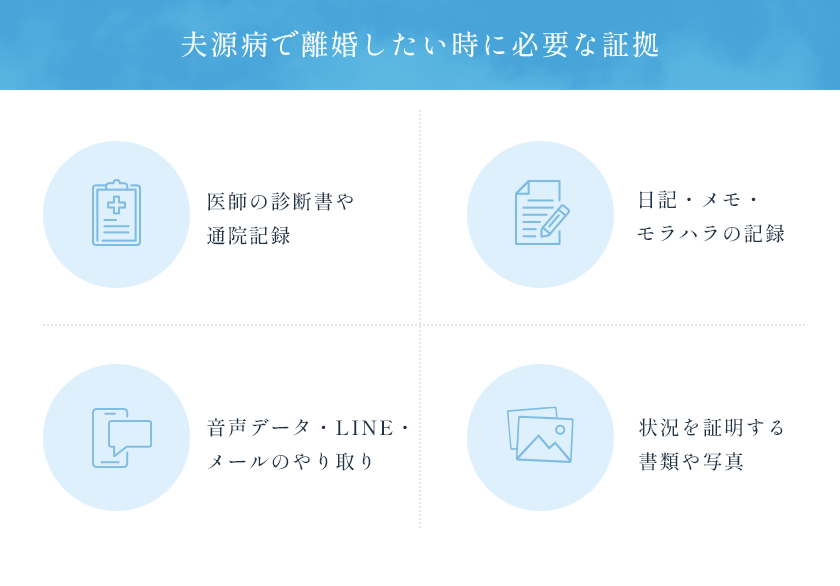

夫源病を理由のひとつとして離婚を求める場合、裁判で離婚を認めてもらうには、その原因や影響が具体的にどのようなものであったかを、客観的な証拠によって立証することが重要です。前述の通り、夫源病そのものが法定離婚事由に明記されているわけではないため、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)に該当する事情があることを示す証拠が必要となります。

医師の診断書や通院記録

もっとも重要なのは、夫の言動や態度が原因で心身に不調が生じていることを示す医療機関での記録です。精神科や心療内科での診断書、通院履歴、処方された薬の内容などは、夫との関係によって不調が生じているという因果関係を補強する有力な資料となります。

初診時には「夫との関係で強いストレスを感じている」など、具体的な背景を医師に伝えておくと、後の診断書作成の際にもより実情に即した記載がされやすくなります。

日記・メモ・モラハラの記録

夫のどのような言動にストレスを感じていたのかを、日々記録しておくことも大切です。日記やメモは、裁判において「どのような状況が、どれだけの期間続いていたのか」を示す資料となります。暴言や無視などのモラハラ的な言動があれば、日時や内容を具体的に記録しておくようにしましょう。

携帯電話のメモ機能や手帳に記録したものでも証拠価値はありますが、できるだけ継続的に記録しておくことで信頼性が高まります。

音声データ・LINE・メールのやり取り

夫の発言を録音した音声データや、LINE・メールなどのメッセージ履歴も証拠として有効です。威圧的な口調、人格を否定するような発言、体調不良を軽視するような対応などが記録されていれば、モラハラ行為の実態を示す直接的な証拠になります。

録音を行う際は、法的に問題のない方法で行いましょう。録音時間が長い・無音の時間が長い、といったときについ編集したくなるかもしれませんが、編集や加工は行わず、録音したオリジナルの状態で保管しておくことが重要です。

家庭内の状況を証明する書類や写真

別居に至った場合の経緯を記した書面や、夫婦が同居していても生活空間を完全に分けていたことがわかる写真、生活費の支払い状況なども、夫婦関係の実態を示す資料として使えます。

証拠の重要性は理解していても、何をどう残せばいいのか、一人で判断し準備を進めるのは簡単ではありません。特に、夫源病の症状が発生している状況では、精神的にも体調的にも証拠集めが難しいことかと思います。早い段階で弁護士にご相談いただき、適切な証拠の残し方や進め方について具体的なアドバイスを受けていただければと思います。

夫源病で離婚したら慰謝料はどうなる?

夫源病をきっかけに離婚に至った場合、夫に対して慰謝料を請求できるのか気になる方も多いのではないでしょうか。結論から言えば、夫の言動や態度が、婚姻関係の破綻につながるような重大な原因であると認められる場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

ただし、夫源病という名称自体は法律上の概念ではなく、医師による診断があっても、それだけで直ちに慰謝料請求の根拠になるわけではありません。慰謝料の判断において重視されるのは、夫婦関係の破綻について「どちらに、どの程度の責任があるか」という点です。

たとえば、夫のモラハラや暴言、無視といった継続的な精神的圧力があり、それによって妻の心身に不調が生じたことが診断書や記録などで裏付けられている場合には、精神的苦痛に対する慰謝料が認められる可能性があります。

逆に、夫婦の双方に原因があると判断された場合や、証拠が不十分で因果関係が明確でない場合には、慰謝料が認められないこともあります。金額についてもケースによって差があり、数十万円から多くても数百万円程度が一般的です。

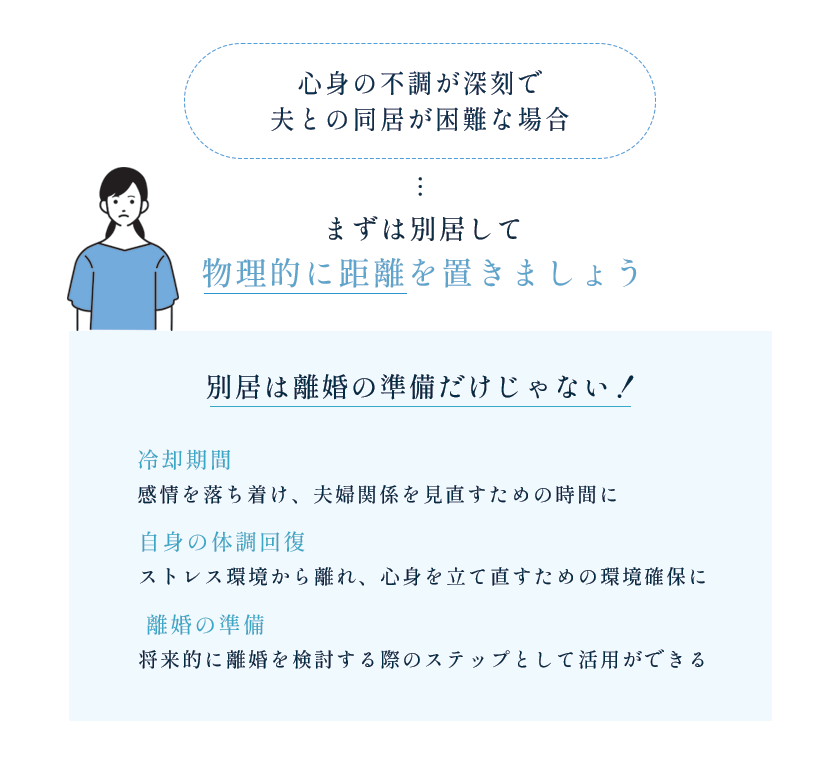

夫源病がつらい・・・まずは別居を

夫と同じ空間にいることが苦しく、体調が悪化している。会話を交わすことすら負担で、日常生活に支障をきたしている。このように、夫源病の症状が生活に深刻な影響を及ぼしている状況では、離婚を前提として夫との話し合いを進める妻もいるでしょう。

あるいは、夫婦関係の修復を考えてカウンセリングを受診したり、離婚する・しないは保留し、まずは心身の回復に努めるため医療機関で治療したりするかもしれません。

ですが、心身の不調が深刻で夫との同居が困難な場合は、まずは別居して物理的に距離を置くことをおすすめいたします。

別居は、必ずしも離婚を前提としたものではありません。夫婦関係を見直すためにいったん冷却期間として距離を置くこともできますし、自分の体調を立て直すための環境と時間を確保する意味でも重要です。

また、今後離婚を検討することになった場合でも、別居という事実は「夫婦関係がすでに破綻している」という判断材料のひとつになることがあります。別居開始時の状況やその後の生活環境は、調停や裁判での判断にも影響することがあるため、記録を残しておくことも大切です。

ただし、相手に一切何も伝えずに突然家を出ると、後になって「悪意の遺棄」と主張され、自身が有責配偶者となってしまう可能性があります。

できる範囲で意思表示を行い、口頭で難しい場合は書面やLINEなどで別居の理由を明確に伝えておくことが望ましいでしょう。

夫源病と離婚に関するQ&A

Q1.夫源病を理由に離婚することはできますか?

A:可能です。ただし、裁判で離婚を認めてもらうには、夫源病そのものではなく、それによって「婚姻を継続し難い重大な事由」があると裁判所に判断される必要があります。協議や調停の場合は、夫婦が合意できれば、理由を問わず離婚は可能です。

Q2.夫源病が原因で離婚したいと考えたら、まず何から始めればいいですか?

A:まずはご自身の体調を整えることを優先しつつ、日々の記録や医師の診断書など、証拠を残し始めることが重要です。その上で、弁護士に早めに相談し、協議や調停で離婚できそうか、裁判にまで発展してしまう可能性があるかなどを検討すると、必要な準備や進め方についても整理できます。

Q3.夫源病を理由に慰謝料は請求できますか?

A:夫源病を理由にすぐに慰謝料が認められるわけではありませんが、夫の言動によって妻が精神的苦痛を受けていることを立証できれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。

まとめ

本記事では、夫源病による離婚について解説させていただきました。

夫の言動や態度によって心身に不調をきたし、日常生活を送ることさえ困難になったときには、夫婦としての関係や今後の生活を見直さざるを得ないこともあるでしょう。

夫源病で離婚しようと考えたら、話し合いや調停で離婚できそうか、裁判にまで発展する可能性があるのか、慎重に検討することが重要です。

離婚裁判になった場合は、妻が夫源病である、という理由だけで離婚することはできません。夫の不倫やモラハラが原因で夫源病を発症した、夫源病が深刻化し重度の精神病になったなど、法律上認められた離婚原因に該当する事情があるかをしっかり考えましょう。

こうした法的判断は、自分一人では難しい場合が多いです。また、夫源病を発症しているために、冷静に現状を整理して離婚の可否を検討する精神的余裕のないこともあるかと思います。

そのような場合には、一人で悩まず、法律の専門家である弁護士に相談していただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、離婚に関するお悩みについて、初回相談料無料での法律相談を行っております。夫源病で夫婦関係に悩んだら、ぜひ当事務所の法律相談をご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。