離婚できない!離婚したいけどできない理由は?離婚裁判でも離婚できないときは?弁護士が解説

もう結婚生活を続けるのは難しい、と思っても、実際はすぐに離婚できるものではありません。単純に離婚後の生活のための準備に時間がかかる場合もあれば、そもそも配偶者が離婚したくないと拒否しているような場合もあるでしょう。このような、離婚したいのになかなか離婚できない、というご相談を受けることが少なくありません。

特に、夫婦が離婚することに合意できていないケースでは、当事者だけで離婚を進めていくのは難しいでしょう。

この記事では、そうした「離婚できない」ケースについて、離婚できない主な理由や、離婚できない人の特徴について、弁護士が解説させていただきます。

また、相手が離婚することに同意してくれない場合の解決方法についても、ご説明いたします。

離婚できないとお困りの方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

離婚できない

離婚したいけど離婚できないという人にとっては、「どのような場合に離婚できるのか」を知っておくことが重要です。なぜなら、離婚が認められる方法を知ることで、自身が置かれた状況に合った具体的な対策を検討しやすくなるからです。

ですので、本題に入る前に、「離婚できる場合」について把握しておきましょう。

離婚できる2つのケース

「離婚できる」と一言で申しましても、特に何も支障なくスムーズに離婚できる場合もあれば、さまざまな状況下で離婚が難しいケースでも、一定の条件が揃えば離婚ができる場合があります。

離婚が成立する方法としては、大きく分けて①夫婦の合意がある場合と、②法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)がある場合の二つが挙げられます。

(1)夫婦双方が離婚に合意している

夫婦が互いに離婚について合意している場合、協議離婚によって離婚することが可能です。これは、日本の法制度上、婚姻や離婚といった事項に関しては、当事者である夫婦の自由な意思による判断が最も重視されるべきだと考えられているためです。

協議離婚の大きな特徴は、離婚理由が何かを問われない点にあります。つまり、その離婚理由が「不倫」であろうと、「なんとなく」であろうと、夫婦が互いに離婚を希望しているという事実だけで離婚することができるのです。

(2)法定離婚事由がある

夫婦が互いに離婚について合意していない場合でも、一定の要件を満たせば、離婚裁判によって離婚することが可能です。

裁判上の離婚が認められるためには、民法に規定された法定離婚事由(民法第770条1項各号)のいずれかに該当している必要があります。具体的には、以下が法定離婚事由になります。

- 配偶者に不貞行為があったとき

- 悪意で遺棄されたとき

- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

離婚裁判を申し立てると、上記の法定離婚事由に当てはまるかどうかを裁判所が判断し、離婚を認めるかどうかを決定します。離婚裁判では裁判所が最終的な決定を下すため、仮に夫婦の一方が離婚を拒んでいても、離婚を成立させることができるのです。反対に、法定離婚事由の存在が立証できなければ、裁判所が離婚を認めない可能性があります。

離婚したいけどできないケース

どのような場合に離婚できるのかについて確認したところで、本題に入っていきたいと思います。離婚したいのに離婚できないケースでは、具体的にどのような理由があるのでしょうか。以下に見ていきましょう。

離婚できない理由

①相手が離婚に合意してくれない

夫婦の一方が離婚を強く望んでいても、もう一方の合意が得られなければ離婚は成立しません。これは日本の法律上、協議離婚は夫婦双方の意思が一致していることを要件としているためです。

つまり、片方だけが離婚を希望したとしても、相手の同意がないままでは手続きを進めることができないのです。もちろん、裁判上の離婚という選択肢は残されていますが、それには法定離婚事由の有無が問われるなど、別のハードルが存在します。

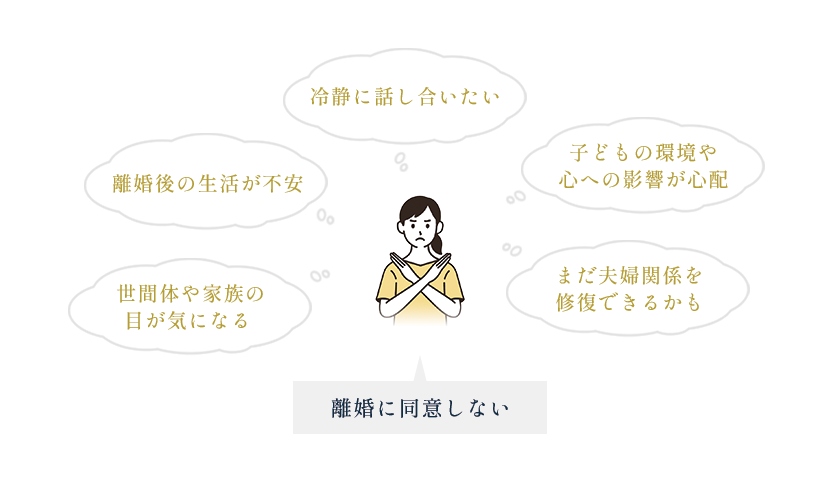

相手が離婚に同意しない背景には、さまざまな要因が考えられます。たとえば、相手自身が「まだ夫婦関係を修復できる」と考えている場合や、世間体や家族・親族の体面を重視して外聞をはばかるケース、あるいは離婚後の生活環境が変わることを恐れているなど、相手側の心理的・社会的要素が絡むこともあるでしょう。

時には、子どもの存在を理由に、現状維持を望むこともあります。また、経済的・住居的な理由で、現状から離れることを避けたいという事情も見られます。

さらに、夫婦間でコミュニケーションが不足している場合や、そもそも離婚について話し合いをする余地がないほど感情的に対立している場合も、合意形成が難しくなります。互いが納得できる落としどころを探れず、平行線のままになってしまうことで、離婚したい側としては先に進めずにジレンマを抱えることになります。

このような結果、合意できないまま、長期にわたって離婚できず、状況が停滞してしまうケースが生じるのです。

②法定離婚事由がない

夫婦の一方が離婚を拒否している場合でも、民法に定められた法定離婚事由に該当すれば、離婚裁判によって離婚が成立する可能性があります。反対に言えば、法定離婚事由がない場合は、離婚裁判によっても離婚することが難しくなるのです。

具体的には、民法第770条第1項各号に定められている以下の離婚原因がない場合、裁判によっても離婚することが難しくなります。

(裁判上の離婚)

民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「不貞な行為」とは、不倫のことです。法定離婚事由の中では最も分かりやすく、一般的な離婚原因といえるでしょう。

「悪意で相手方を遺棄したとき」は、正当な理由もなく生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を放棄した状態を指しますが、その悪意の程度や継続期間などが裁判所で問題とされることがあります。

「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」は、長期間にわたり連絡が取れず、生存確認すらできない場合を指し、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、深刻な精神疾患を理由に婚姻生活が継続できないと判断されるような場合をいいます。

最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、これだけだと分かりにくいかもしれませんが、前述の4つの法定離婚事由のいずれにも該当しない場合でも、夫婦関係が修復不可能なほど破綻していると認められる状況であれば、裁判による離婚が認められる、という意味になります。

いずれにしても、これらの法定離婚事由が存在していない場合、相手が協議離婚に応じないかぎり、裁判所を通じた手続きによる離婚成立は難しくなります。結果として、夫婦関係が事実上破綻しているように見えても、法律上は離婚が認められず、当事者が望む結果を得られないまま時間だけが経過するケースもあるのです。

③自身が有責配偶者である

離婚を望んでいる側が、不貞行為や暴力、悪意の遺棄など婚姻関係の破綻を引き起こす重大な行為を行った側、いわゆる「有責配偶者」とされる場合には、離婚裁判によっても離婚が認められにくくなると考えられています。日本の法的な考え方では、有責配偶者自身が「結婚生活を壊した責任者」であるため、相手が離婚を拒んでいる限り、容易に離婚を認めてしまうと、被害を受けた側が不当に不利益を被る可能性があるからです。

ただし、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。

それは、①相当期間にわたって別居している、②夫婦に未成熟の子どもがいない、③離婚後に相手が過酷な状況に置かれない、という条件を満たしている場合です。有責配偶者からの離婚請求を認めても、上記の条件を満たし、他方配偶者に重大な不利益を生じさせないと判断される場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があるのです。

④離婚後の生活に経済的不安がある

離婚を望んでいる側が、経済的に自立していなかったり、離婚後の生活費や住まいの確保に懸念を抱えていたりする場合、たとえ離婚の意思があっても踏み切れない状況に陥りがちです。

特に、専業主婦や主夫として長期間家庭を支えてきた場合、就職や転職を経験していないため、いざ離婚後に収入を得ようとしても、条件の良い仕事が見つからないなどのリスクが考えられます。

また、パートナーの収入を頼りに家計を維持してきているため、自分の収入だけでは家賃や養育費、生活費をまかなう見通しが立たないこともあるでしょう。

さらに、子どもがいる場合には、学校や保育園の費用、習い事などの教育費用に加え、親が働くために必要なサポート体制の確保など、離婚後の生活を維持するための経済的・時間的な負担がより一層大きくなることもあります。

結果として、「離婚後に生活を成り立たせるだけの経済基盤がない」という懸念が、いくら離婚を望んでいても簡単に踏み切れない要因となってしまうのです。

⑤子どもへの影響を気にしている

子どもへの影響を気にして離婚できない、という人も少なくありません。特に、子どもがまだ幼い場合や、保育園・学校など環境の変化を伴う年齢であれば、離婚によって子どもの生活が大きく変わる可能性があるため、いっそう慎重にならざるを得ないでしょう。

両親が離婚すると、子どもはどちらか片方の親と離れて暮らすことになり、ふだん一緒に過ごす時間が減る可能性があります。また、転居や転校、保育園や習い事の変更などの大きな変化を避けられず、子どもにとって大きな負担になるかもしれません。さらに、夫婦の関係の悪化が子どもの健全な育成にどれだけ影響を与えるのかといった目に見えないリスクも考えられます。

こうした理由から、「子どものことを思うと離婚に踏み切れない」と、離婚したいのに離婚できない状況に陥ってしまうケースもあるのです。

離婚できない人の特徴

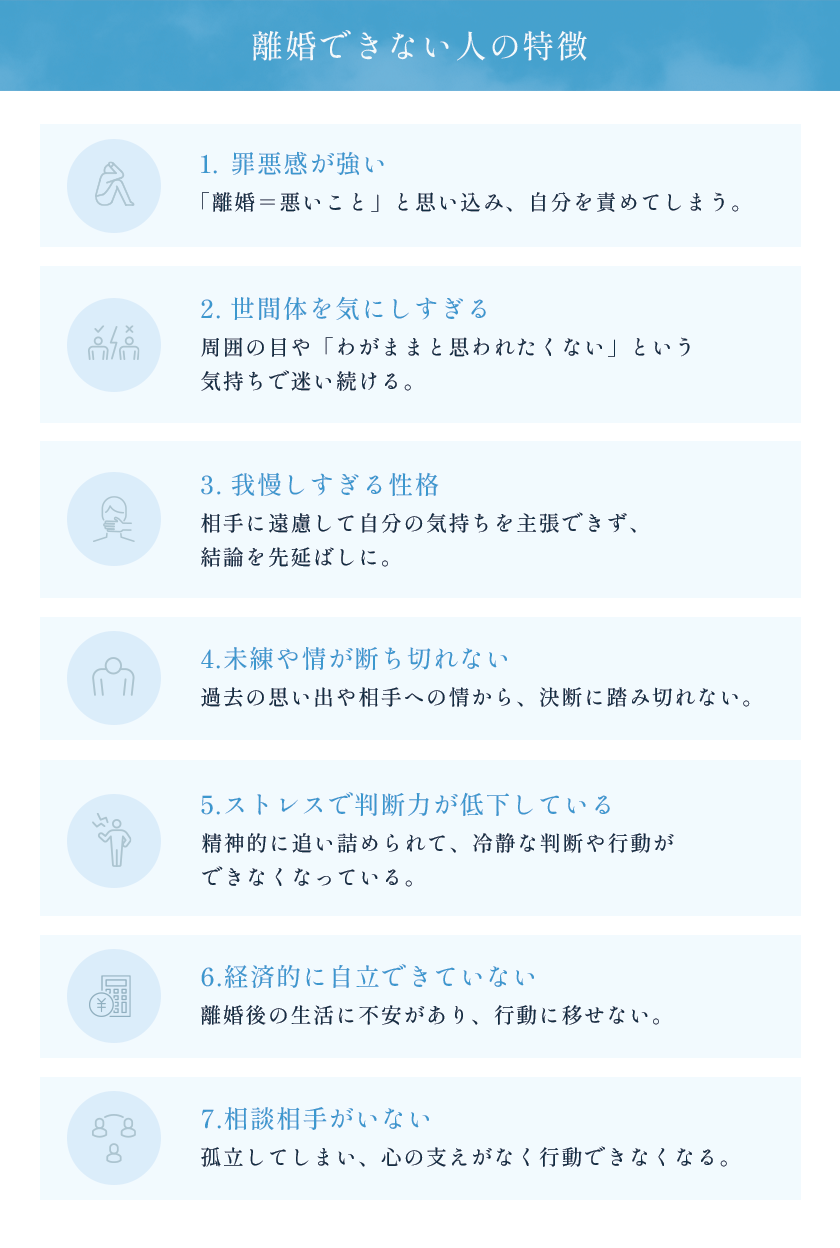

また、離婚したくても離婚できないという人には、上記のような理由以外にも、心理的な要因や環境的な要因が影響していることもあります。

たとえば、離婚したいのに踏み切れない人の中には、離婚すること自体への罪悪感や、世間体を気にする気持ちが強い傾向が見受けられます。その背景には、「離婚=わがまま」という社会的偏見や、周囲からの批判を恐れるあまり、必要以上に自分を責めてしまう心理的プレッシャーがあると考えられます。同時に、過度に我慢する性格が災いし、自分の気持ちを配偶者にきちんと主張できないまま、未練や情を断ち切れずに結論を先延ばししてしまうケースも少なくありません。こうした状況では、相手の気持ちを慮るあまり、自分が耐えればいいという思考に陥りがちで、結果的に離婚を決断するまでに大きな時間と労力を要することになってしまいます。

さらに、精神的ストレスが高まると判断力や行動力が低下しやすく、本来なら冷静に考えられるはずの問題に対して優柔不断になり、ただでさえ迷いやすい離婚の問題において、状況が長期化しやすいのも事実です。その上、ストレスが溜まった状態では、自分の離婚後の生活を明確に思い描くことが難しくなり、結局は何も決められないまま時間だけが過ぎてしまう、ということもあるでしょう。

また、経済的に自立しておらず生活の目処が立たない場合には、離婚後の生活への不安が大きくなるため、必ず離婚を実現させようという意思が弱くなりがちです。特に、子どもがいる場合は養育費や住まいの確保が必要となり、さらに心理的ハードルが上がることも否めません。

加えて、親や兄弟、友人など身近に相談できる存在がいない場合には孤立感が増してしまい、心の支えを得られないことで精神的にも追い詰められやすくなります。

その結果、離婚を望みながらも身動きが取れず、離婚できない状況に陥ってしまうことが少なくないのです。

相手が同意しないときは離婚裁判

配偶者から離婚を拒否されている場合でも、離婚調停や離婚裁判によって、離婚できる可能性があります。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員(法律や家庭問題に精通した第三者)を交えて話し合う手続きです。調停委員は、当事者それぞれの意見や事情を聞き取ったうえで、合意点を探るために調整を行います。夫婦だけでは感情的になってしまうことが多い離婚問題も、専門の第三者が仲介することで、比較的冷静な話し合いが進めやすくなるのが特徴です。

離婚調停の結果、夫婦が離婚や慰謝料、財産分与、養育費などの条件に合意できれば、調停調書が作成されます。

離婚調停が不成立で終わった場合は、離婚裁判へ進むことになります。なお、日本では、離婚事件のような家事事件についてはいきなり裁判を起こすのではなく、まずは当事者で話し合いをすべきだという方針から、家庭裁判所での離婚調停を経ることが原則とされています(調停前置主義)。そのため、協議離婚ができなかったからといって、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません。

離婚裁判では、原告(離婚を希望する側)が、民法第770条1項各号に定められている法定離婚事由があることを立証する必要があります。

裁判では、双方がそれぞれの主張や証拠を提出し、最終的に裁判官が離婚の可否を決定します。裁判となると時間も費用もかかる上、公的な場で争うことになるため、精神的な負担も少なくありません。ただ、離婚調停でも合意に至らなかった場合や、相手がまったく話し合いに応じない場合には、離婚裁判が唯一の手段となることもあるでしょう。

なお、離婚裁判をしても離婚できない場合もあります。

この場合は、高等裁判所に控訴することで、もう一度裁判によって離婚を請求する方法が考えられます。

控訴審とは、第一審の判決に不服がある場合に、高等裁判所で再度審理を受ける手続きのことです。一審と同じ事実関係や証拠を改めて検討するだけでなく、新たに提出された資料や主張も含めて審理する場合があります。

ただし、必ずしも判決結果が変わるわけではないため、控訴する際には一審で示された判断内容や立証不足の点などを慎重に検討する必要があります。

控訴しても離婚できない場合、それでも離婚を争うには上告を検討することになりますが、法令の解釈の誤りや憲法違反などの事例に限られるため、あまり現実的とは言えないでしょう。

このような訴訟手続きをしてもなお離婚できない場合、再度話し合いによる離婚を目指すことになります。訴訟までして争った相手との話し合いは難しいかもしれませんが、交渉の余地があるようであれば、弁護士に離婚協議を依頼するのもひとつの手段です。

Q&A

Q1.離婚したいのに離婚できない背景にはどういった理由がありますか?

A:相手が離婚に合意しない場合や、法定離婚事由に該当する事実がない場合、さらに経済的な不安や子どもへの影響を心配して踏み切れないなど、状況はさまざまです。たとえば、相手が離婚によって不利益を被ると感じている場合には話し合いが難航しがちで、調停や裁判など法的手段を検討せざるを得なくなることもあります。

また、家庭内トラブルやDVなど明確な問題があっても証拠不足で法定離婚事由を立証できず、長期化するケースも少なくありません。

Q2.自身が有責配偶者であることも、離婚できない理由でしょうか?

A:はい、有責配偶者である場合には、離婚が認められにくくなる可能性があります。具体的には、不貞行為や暴力など、離婚の原因となる重大な過失を自分が犯していると、相手の同意が得られない限り離婚が難しい傾向があります。

特に、裁判手続きに進んだ際、裁判所は有責配偶者からの離婚請求には厳しい基準を設けており、相当な期間の別居や夫婦関係が修復不能な状態が長く続くなど、一定の条件を満たさなければ認められないことが多いです。

Q3.離婚できない人に心理的な特徴はあるのでしょうか?

A:離婚への罪悪感があったり、世間体を過度に気にする気持ちが強かったり、配偶者への情や未練から決断を先延ばしにしてしまうなど、心理的要因が大きく影響しているケースがあります。また、自己主張が苦手で本音を言い出せず、過度に相手を優先させることで状況がこじれてしまうことも珍しくありません。加えて、精神的ストレスが続くと冷静な判断力が失われ、行動を起こす気力が低下してしまいます。

こうした心理的ハードルは状況を複雑化させる大きな要因となるため、必要に応じて専門家や信頼できる家族・友人に相談しながら解決策を模索することが大切です。

まとめ

本記事では、離婚できない理由や背景、離婚できない人の特徴、そして具体的な解決策について、弁護士が解説させていただきました。

「離婚できない」状況をさまざまな角度から振り返り、原因となりうる要素を細かく見てきました。特に、経済的な問題や子どもへの影響、有責配偶者からの離婚請求といったケースなど、状況によっては簡単には離婚に踏み切れない要因が存在することがわかります。

本記事の内容が、自身の置かれた立場や今後の選択肢を見直す一助となり、改めて検討するきっかけになれば幸いです。

離婚を巡る悩みは、法的な問題だけでなく、経済的な不安や子どもへの影響など、多角的な要素が絡み合うものです。こうした複雑な事情を整理し、適切な行動を取るためには、正しい知識と冷静な判断が求められます。ですので、離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。

当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。