離婚裁判の費用|訴訟費用や弁護士費用は誰が払う?相場は?徹底解説!

離婚裁判は、夫婦間の話し合いや離婚調停が不成立に終わった場合に、裁判所の判断で最終的な結論を出す方法です。

家庭裁判所で行われる手続きということもあってか、「離婚裁判の費用は高い」というイメージを持つ人も少なくないのではないでしょうか。ですが、「高い」というイメージだけで躊躇しているのは、非常にもったいないです。

離婚裁判をすべきかどうか検討するための一つの材料として、この記事では離婚裁判にかかる費用について、具体的に解説させていただきます。

離婚裁判の手続き自体にかかる費用と、弁護士に依頼した場合の弁護士費用についてご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

離婚裁判の費用

それでは、離婚裁判にかかる費用について見ていきましょう。

離婚裁判(離婚訴訟)の費用とは

離婚裁判にかかる費用は、大きく次の2つに分けられます。

- 離婚裁判の申立て・進行にかかる費用

- 弁護士費用

裁判の申立て・進行にかかる費用には、訴状の提出時に必要な裁判所への手数料や、証拠資料の準備にかかる手数料などが含まれます。一方、弁護士費用には、着手金や報酬金、裁判の進行中に必要となる実費や日当などが含まれます。

これらの費用は、裁判の内容や状況に応じて変わる場合がありますので、具体的な内容を正確に把握することが大切です。

離婚裁判の費用の相場

それではまず、離婚裁判の申立て・進行にかかる費用について解説していきたいと思います。ここでは、手続きに必要な手数料などについてご説明します。弁護士費用は含まれておりませんので、当事者である本人が弁護士に依頼しない場合に離婚裁判でいくらかかるか、の目安となるかと思います。

原則として必要な費用は、離婚裁判の申立ての手数料です。離婚裁判の申立て手数料は、収入印紙代と予納郵券代、戸籍謄本代が一般的です。さらに、離婚裁判の内容に応じて、証人や鑑定人に支払う費用なども必要となります。まとめますと、下の表の通りとなります。

| 費目 | 金額 | |

| 収入印紙 | 離婚 | 13,000円 |

| 慰謝料 | 裁判所の手数料額早見表からの金額と13,000円を比較して多い方の金額 | |

| 財産分与 | 1,200円 | |

| 養育費(子供1人につき) | 1,200円 | |

| 面会交流 | 1,200円 | |

| 郵便切手 | 予納郵便 | 6,000円程度 |

| 戸籍謄本 | 1通あたりの交付申請費用 | 450円 |

| 住民票 | 1通あたりの交付申請費用 | 200円~500円程度 |

| 鑑定人 | 日当・交通費・旅費 | 実費 |

| 証人 | 日当・交通費・旅費 | 実費 |

| 謄写申請 | 調書等の謄写申請代 | 数千円~2万円程度 |

これらの費用について、具体的に見ていきましょう。

①収入印紙代

裁判所に訴訟を提起するには、申立て手数料として収入印紙代が必要です。収入印紙代は、原則として訴訟の目的の価格によって決まります。

さて、離婚裁判の収入印紙代ですが、全国一律で13,000円と規定されています。

これは、離婚裁判が、「離婚するか・しないか」についての判断を求める訴訟であって、慰謝料請求や財産分与とは違い、金銭的な請求ではないためです。金銭的請求であれば、請求金額が「訴訟の目的の価格(訴額)」となりますが、離婚裁判という財産権上の請求でない訴訟については、「訴訟の目的の価格」を定めることができません。

そのため、法律によって「訴訟の目的の価格」が160万円、と決められています(民事訴訟費用等に関する法律第4条2項)。

(訴訟の目的の価額等)

民事訴訟費用等に関する法律第4条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。

2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、160万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

そして、裁判所の「手数料額早見表」の縦軸「訴額等」の160万円に対応する、横軸「手数料」を見ます。離婚裁判の申立ては、早見表の「訴えの提起」になりますので、「訴額等160万円」と「訴えの提起」の列が交差する13,000円が、離婚裁判の収入印紙代となるわけです。

参考:手数料額早見表(裁判所)

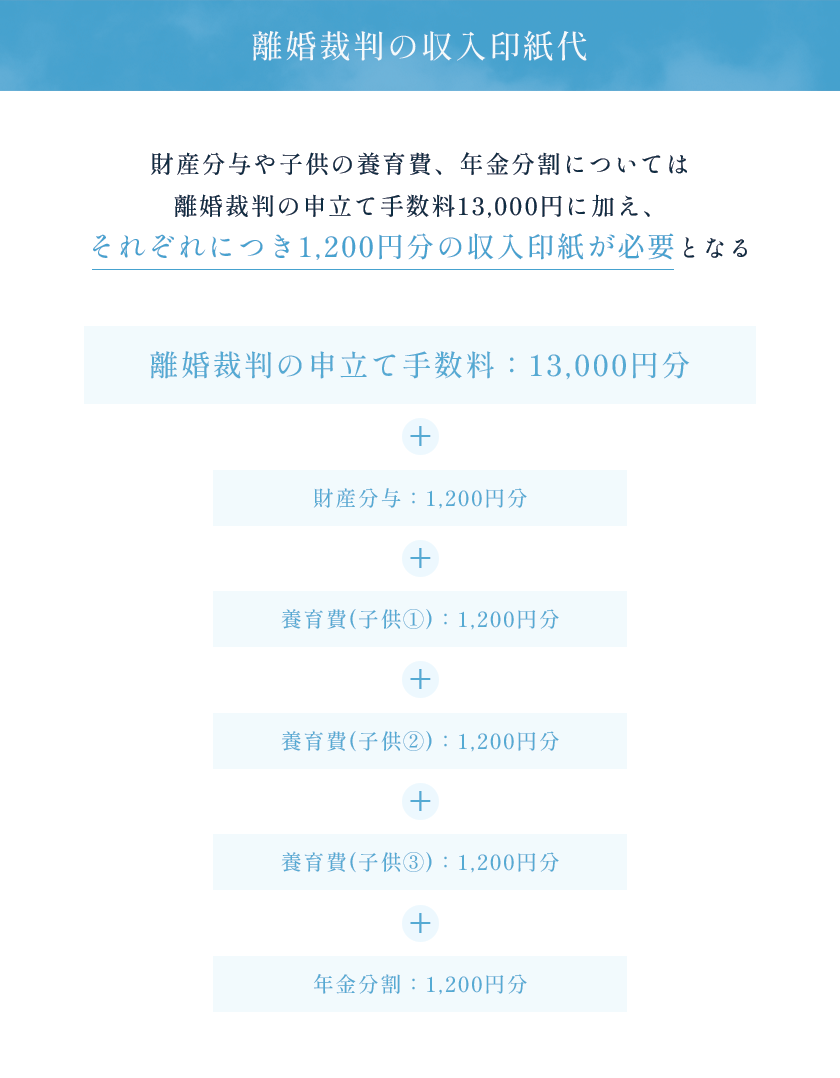

なお、離婚するか・しないかの請求だけでなく、財産分与や子供の養育費なども請求する場合は、その請求内容に応じて別途収入印紙代が必要となります。

例えば、財産分与や子供の養育費、年金分割については、離婚裁判の申立て手数料13,000円に加え、それぞれにつき1,200円分の収入印紙が必要です。また、養育費の請求の場合は、子供1人につき1,200円ですので、例えば子供3人の養育費を請求する場合は、養育費についての申立て手数料は1,200円×3人=3,600円となります。子供の親権者の指定は「離婚するか・しないか」の請求に含まれるため、収入印紙代は加算されません。

例外的に、慰謝料の請求もあわせてする場合は、1,200円分の収入印紙ではなく、手数料額早見表を参考に、慰謝料の請求額に応じた収入印紙代を支払うことになります。例えば、慰謝料の請求金額が50万円の場合は5,000円、慰謝料の請求金額が100万円の場合は10,000円、慰謝料の請求金額が300万円の場合は20,000円の収入印紙代となります。

ただし、慰謝料請求の収入印紙代は、離婚裁判の申立ての収入印紙代13,000円と比較して、金額が高い方だけを支払うことになります。したがって、離婚裁判とあわせて慰謝料を請求する場合の収入印紙代は、次のように計算することになります。

例①離婚請求と慰謝料50万円、子供1人分の養育費を請求する場合

離婚請求の収入印紙代:13,000円・・・A

慰謝料50万円請求の収入印紙代:5,000円・・・B

子供1人分の養育費請求の収入印紙代:1,200円・・・C

AとBではAの方が金額が高いので、Bは収入印紙代の算定に含まず、AにCだけを加算します。したがって、この場合の収入印紙代は13,000円+1,200円=14,200円となります。

例②離婚請求と慰謝料300万円、子供3人分の養育費と財産分与を請求する場合

離婚請求の収入印紙代:13,000円・・・A

慰謝料300万円請求の収入印紙代:20,000円・・・B

子供3人分の養育費請求の収入印紙代:1,200円×3人=3,600円・・・C

財産分与請求の収入印紙代:1,200円・・・D

AとBではBの方が金額が高いので、Aは収入印紙代の算定に含まず、BにC、Dを加算します。したがって、この場合の収入印紙代は20,000円+3,600円+1,200円=24,800円となります。

②郵便切手(予納郵券)代

離婚裁判では、FAXや郵便による送達で、書面のやり取りがなされます。この場合の郵便切手代、離婚裁判の申立て時に予納郵券として裁判所に提出しなければなりません。

離婚裁判を行う裁判所によって郵便切手代は異なりますので、申立てる裁判所のホームページなどで、あらかじめ確認しましょう。また、基本的には郵便切手の合計額を現金などで納めるのではなく、指定された金額と枚数分の切手を揃えて、裁判所に提出するのが一般的です。

予納郵券の相場は6,000円程ですが、下の表の通り、裁判所によって異なりますので、気を付けてください。

| 裁判所 | 内訳 | 合計 |

| 横浜家庭裁判所 | 500円×8枚、110円×10枚、100円×5枚、50円×5枚、20円×5枚、10円×5枚 | 6,000円 |

| 静岡家庭裁判所 | 500円×8枚、110円×10枚、100円×5枚、50円×5枚、20円×5枚、10円×5枚 | 6,000円 |

| 鹿児島家庭裁判所 | 500円×8枚、100円×6枚、84円×10枚、50円×2枚、20円×8枚、10円×6枚、5円×6枚、2円×6枚 | 5,802円 |

| 福島家庭裁判所 | 500円×8枚、110円×10枚、50円×10枚、10円×10枚 | 5,700円 |

③戸籍謄本の交付申請費用

離婚裁判の申立て時に、訴状提出日から3ヶ月以内の戸籍謄本を提出する必要があります。戸籍謄本は、各市区町村役場で取得可能です。

戸籍謄本の取得費用は、1通あたり450円となっています(戸籍法第10条、地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。

なお、この費用は戸籍謄本を窓口で取得した場合の費用です。郵送によって交付申請する場合は、450円に加え、往復の郵便切手代も必要となります。

④住民票の写しの交付申請費用

当事者の双方または一方が外国人の場合には、離婚裁判の申立ての際に、住民票の写しを提出する必要があります。住民票の写しは、戸籍謄本と異なり、取得費用は全国一律ではありません。また、市区町村役場の窓口で申請する場合と、コンビニで取得する場合とでも、取得費用は異なります。

| 市区町村 | 手数料(窓口) | 手数料(コンビニ交付) |

| 東京都新宿区 | 300円 | 200円 |

| 静岡県河津町 | 200円 | 200円 |

| 京都府京都市 | 350円 | 250円 |

| 山形県飯豊町 | 500円 | 200円 |

| 熊本県熊本市 | 400円 | 200円 |

上の表の通り、おおむね200円~500円程度となります。

⑤鑑定人や証人の日当・交通費・旅費

離婚裁判では必要に応じて、証拠調べが行われます(人事訴訟法第20条)。証拠調べとは、当事者双方や証人、鑑定人などを裁判所に出頭させ、直接尋問をする手続きです。当事者である本人尋問のほか、証人尋問や鑑定人の尋問が行われます。

証人尋問の例としては、相手方の不貞行為が争点となっている場合に、不倫相手を証人として尋問するケースがあります。財産分与請求がある場合などには、不動産の価値を鑑定することがあります。

このように、証人や鑑定人について、日当や交通費、鑑定手数料などの実費を支払う必要があります。

なお、証人尋問のために呼ばれる証人は、当事者と知り合いであるケースが多く、日当の受け取りを辞退することも少なくないようです。

⑥調書等の謄写申請代

当事者尋問や証人尋問が行われた場合や、家庭裁判所調査官による調査報告書が提出された場合などには、その記録は取得手続きをしなければもらうことはできません。

こうした離婚裁判の調書や調査報告書を取得するためには、「謄写(記録の写しをもらうこと)」申請が必要です。

裁判所の謄写費用(コピー代)は、1枚あたり20円~50円程度となり、裁判所によって異なります。調書や調査報告書の枚数によっては、数千円~2万円程かかることもあります。

離婚裁判の弁護士費用の相場

さて、以上は離婚裁判を自分で申し立てた場合にかかる費用、いわば実費となります。

もし離婚裁判を弁護士に依頼する場合は、以下の弁護士費用が必要となります。

- 相談料

- 着手金

- 日当・実費

- 報酬金

相談料は、弁護士に依頼するか・しないかに関わらず発生する可能性のある費用です。通常、最初の法律相談では、争点や裁判の目的、依頼にあたっての疑問点などを弁護士と話し合います。この初回相談は30分~1時間が一般的で、費用は5千円~1万円程度とされています。なお、初回相談が無料の事務所もありますので、事前に確認しましょう。

着手金は、弁護士に離婚裁判を依頼する際に支払うことになる費用です。着手金は、弁護士が案件に着手し、離婚裁判の準備を進めるための費用となるため、離婚裁判の結果がどうであれ、基本的には返還されません。ですが、支払った直後で、離婚裁判の具体的な手続きや準備を行う前に委任契約を解除した場合は、着手金の全額もしくは一部が返金される可能性もあります。

着手金の相場の金額は法律事務所によって異なりますが、20万円~60万円程度が一般的です。

日当とは、法律事務所の所在地とは異なる都道府県の家庭裁判所で裁判が行われる場合の、弁護士の出張費用です。日当の金額は弁護士の拘束時間に応じて異なり、半日(往復で2時間超4時間以内)では3万円~5万円程度、1日(往復で4時間超)の場合は5万円~10万円程度が相場の金額となります。

また、長距離移動する場合は、日当とは別に新幹線代やタクシー代などの交通費もかかります。

報酬金は、離婚裁判の結果に基づき、依頼した弁護士に支払う成功報酬のことです。報酬金の額は、成果の内容や依頼時の契約条件によって異なり、金額が具体的に定められている場合もあれば、成果に応じて変動する場合もあります。報酬金の基準は法律事務所ごとに異なるため、依頼時に契約内容を十分確認することが重要です。

以上を合計しますと、離婚裁判の弁護士費用は100万円~200万円程度が相場の金額となります。

離婚裁判費用は誰が払う?

離婚裁判の費用ですが、申立て時にかかる訴訟費用については、原則として申立人(原告)が支払います。その後、離婚裁判が終わると、裁判所によって原告・被告それぞれの費用負担の割合が決定されます。

この点、訴訟費用に関しては、基本的に敗訴した当事者が負担することと法律によって定められています(民事訴訟法第61条)。

(訴訟費用の負担の原則)

民事訴訟法第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

そのため、敗訴した側が離婚裁判の訴訟費用を全額負担するケースもありますが、一般的には原告・被告で分担し、敗訴した側がより多くの割合で負担するケースが多いです。

離婚裁判費用が払えない場合

離婚裁判の弁護士費用が高額で、一括で支払うことが難しい場合は、以下の方法を検討してみてください。

①分割払い

多くの法律事務所では、依頼者の経済状況に配慮して、柔軟な支払い方法を提供しています。報酬金を数回に分けて支払う、報酬金の支払い時期を調整するなど、弁護士費用の支払い方について、委任契約前に弁護士に相談しましょう。

②法テラスの立替制度を利用する

経済的に困窮していて、法テラスが定める基準を満たす場合に、弁護士費用などを立替えてもらうことが可能です。立替えた費用に利息はなく、法テラスに対し分割で支払うことが可能です。

参考:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ(法テラス)

また、弁護士費用の安い法律事務所に依頼する、という方法もあります。ですが、費用が安くても、望んだ結果が得られなければ意味がありません。弁護士との相性や実績、法律相談の際の印象なども考慮して、ご自身に合った弁護士を選んでいただくことが重要です。

なお、弁護士費用に関しては、弁護士に依頼した本人が負担することが原則です。

離婚裁判の費用に関するQ&A

Q1.離婚裁判を申し立てる際にかかる基本的な費用はどれくらいですか?

離婚裁判の申立てには、収入印紙代として13,000円が必要です。さらに、予納郵券(郵便切手)代として約6,000円と、戸籍謄本の取得費用として450円が必要となります。離婚裁判とあわせて養育費や慰謝料などを請求する場合は、収入印紙代が加算されるため、合計数万円が基本的な費用の相場となります。

Q2.離婚裁判の弁護士費用が払えない場合、どのような方法がありますか?

離婚裁判の弁護士費用が支払えない場合、弁護士と分割払いを相談する、法テラスの立替制度を利用する、費用の安い法律事務所を探すなどの方法があります。法テラスでは、収入や資産が一定基準以下である場合に費用を立て替えてもらえます。

Q3.離婚裁判に負けた場合、相手の弁護士費用も負担しなければなりませんか?

原則として、相手方の弁護士費用は負担する必要はありません。ただし、裁判所が一部を相手方に請求できると判断する場合がありますが、極めて例外的なケースです。

まとめ

本記事では、離婚裁判を申し立てるにあたって必要となる費用について、訴訟費用と弁護士費用の2つの費用を詳しく解説させていただきました。

離婚裁判の費用は、事件の内容や進行状況、依頼する弁護士によって異なるため、事前に十分な確認と準備が必要です。

離婚裁判を弁護士に依頼する際には、費用の詳細について納得のいくまで弁護士に相談することが大切です。

費用についてのお悩みや具体的な手続きについては、ぜひ弁護士法人あおい法律事務所の弁護士にご相談ください。当法律事務所では、法律相談を初回無料で行っております。離婚裁判費用の悩みや疑問点などについても、お気軽にご相談いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。