離婚調停の費用【徹底解説】家庭裁判所で調停離婚する費用の相場は?どちらが払うの?

離婚調停は、夫婦間の話し合いだけでは離婚条件がまとまらない場合に、家庭裁判所で行われる手続きです。財産分与や子供の親権、養育費といった離婚に関する重要な問題について、中立的な立場の調停委員が関与しながら、話し合いによる夫婦間での合意を目指します。

そんな離婚調停ですが、申立てる際や、離婚調停の進行中には、さまざまな費用が生じます。

そこでこの記事では、離婚調停で必要な費用について、弁護士が詳しく解説させていただきます。どのような費用が必要なのか、その相場の金額はいくらなのか、具体的にご説明いたします。

離婚調停の申立てを検討する際に、本記事がご参考となりましたら幸いです。

目次

離婚調停の費用

離婚調停というと家庭裁判所での手続きですので、その手続きにかかる費用と聞くと、高そう、というイメージを持たれるかもしれません。

費用が高い、というイメージを抱いている人が想定しているのは、手続きの費用の他に、弁護士費用がかかるケースがほとんどではないかと思います。

ですが、離婚調停という手続きにかかる費用自体は、イメージほど高額ではないのです。

そこでこの記事では、離婚調停の手続きにかかる費用について、具体的にご説明させていただきます。

なお、離婚調停を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用については、こちらの関連記事もあわせてご一読いただければと思います。

それでは、離婚調停の費用について詳しく見ていきましょう。

家庭裁判所で離婚調停する費用

離婚調停の費用の相場

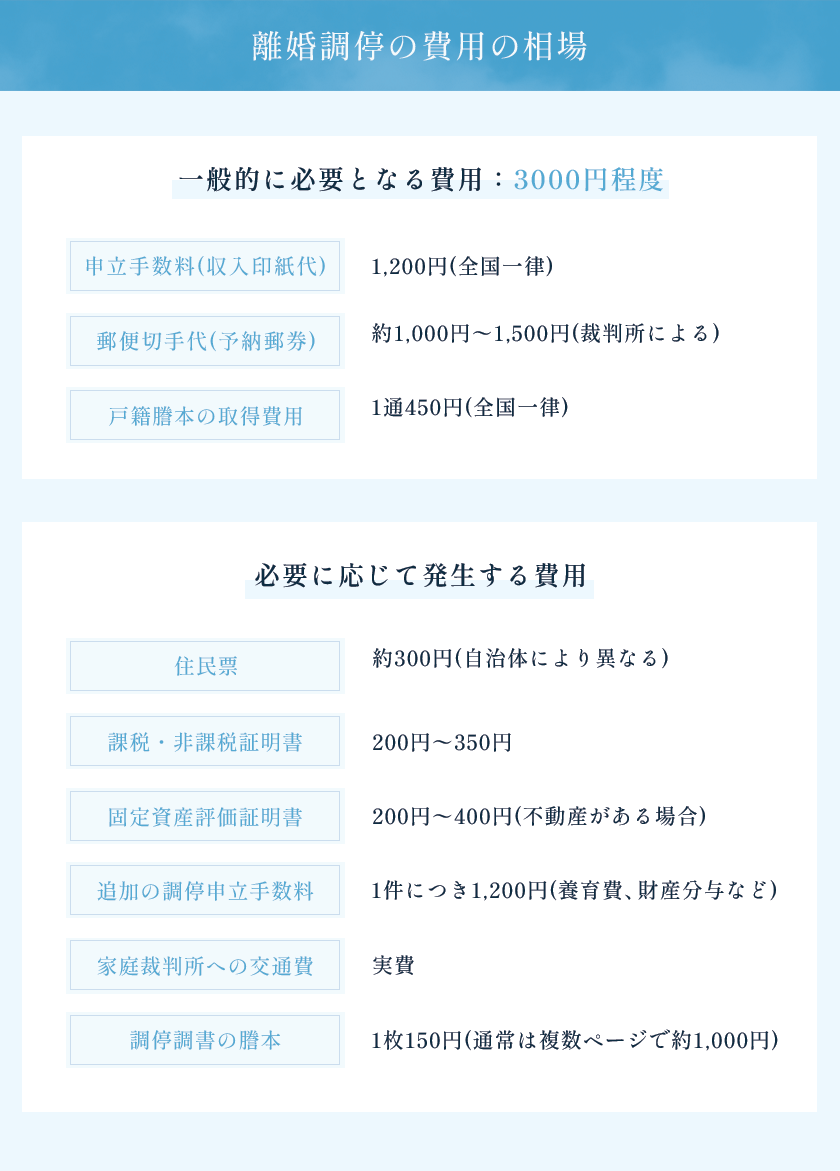

離婚調停の申立てから終結までにかかる費用ですが、一般的には次の費用が必要になります。

- 離婚調停の申立て手数料(収入印紙代)

- 郵便切手代

- 戸籍謄本の取得費用

そして、これらの費用の合計は3,000円ほどです。その具体的な内訳は以下の通りとなります。

①離婚調停の申立て手数料(収入印紙代)

離婚調停の申立て手数料は、1,200円と法律で決められています。

離婚調停は、家事事件手続法第244条に規定されている「人事に関する訴訟事件」についての調停です(家事事件手続法第244条、人事訴訟法第2条1号)。

(調停事項等)

家事事件手続法第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。(定義)

人事訴訟法第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

一 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え

そして、家事事件手続法第244条の調停の申立てにかかる手数料については、民事訴訟費用等に関する法律第3条に、次の通り定められています。

(申立ての手数料)

民事訴訟費用等に関する法律第3条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。

(別表第一 十五の二)

| 家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第244条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第32条第1項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 千二百円 |

したがって、離婚調停の申立て手数料は1,200円となります。この金額は、全国どの家庭裁判所においても一律で同じです。

そして、申立て手数料は現金ではなく、離婚調停申立書に1,200円分の収入印紙を貼付して提出することで、家庭裁判所に納付します。

②郵便切手代

郵便切手は、離婚調停を進める中で、家庭裁判所から申立人や相手方に対し諸々の連絡等をする際に必要となります。予納郵券ともいい、必要となる郵便切手代は家庭裁判所によって異なりますが、1,000円~1,500円程度が相場です。

切手代と枚数の組み合わせは裁判所ごとに指定されているため、離婚調停を申し立てる家庭裁判所の窓口やホームページなどで、事前に確認しましょう。例えば、下記の通り金額と枚数の内訳が指定されています。

| 家庭裁判所 | 予納郵便の内訳 | 合計(円) |

| 東京家庭裁判所 | 110円×10枚、50円×2枚、10円×4枚 | 1,240 |

| 横浜家庭裁判所 | 110円×10枚、50円×4枚、20円×4枚、10円×7枚 | 1,450 |

| さいたま家庭裁判所 | 180円×1枚、110円×10枚、50円×2枚、10円×10枚 | 1,480 |

| 千葉家庭裁判所 | 140円×1枚、84円×10枚、10円×10枚、1円×10枚 | 1,090 |

| 静岡家庭裁判所 | 180円×1枚、110円×7枚、50円×1枚、10円×10枚 | 1,100 |

| 名古屋家庭裁判所 | 84円×10枚、100円×2枚、10円×10枚、2円×10枚 | 1,160 |

なお、実際に費用となる郵便切手は、離婚調停の内容等に応じて変動します。1、2回の期日で早期に終わるようなケースでは、郵便の送達も少ないため、余った未使用の郵便切手は申立人に返却されます。一方で、離婚調停が長引くのに応じて郵便も増えるようなケースでは、申立て時に提出した予納郵券だけでは足りず、追加で郵便切手の提出を求められる場合もあります。

③戸籍謄本の取得費用

離婚調停の申立てには、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要です。そのため、戸籍謄本の取得費用が必要になります。

戸籍謄本の取得費用は、1通あたり450円となっています。これは、次の法律によって定められていますので、全国一律で同じ費用です。

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)

| 標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |

| 八 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務 | 5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項一件につき450円 |

戸籍法第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によってされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によって訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

なお、戸籍謄本を窓口で取得せず、郵送によって交付申請する場合は、市区町村役場に交付申請書を郵送する切手代と、返信用封筒に貼る切手代が必要となります。

以上の①~③までの、離婚調停の申立てに必要な基本的費用を合計すると、3,000円程度となるのです。

その他の諸費用

また、上記の一般的な離婚調停の費用に加え、必要に応じて次の費用が発生します。

- 住民票の写しの取得費用

- 課税・非課税証明書の取得費用

- 固定資産評価証明書の取得費用

- 離婚調停以外の調停申立て手数料(収入印紙代)

- 家庭裁判所に出廷するための交通費

- 調停調書の謄本の取得費用

①住民票の写しの取得費用

外国人を当事者とする場合など、住民票の写しが必要なケースがあります。

住民票の写しは、市区町村役場で交付申請しますが、戸籍謄本とは異なり、その取得費用は全国一律ではありません。これは、戸籍謄本が全国的に統一して手数料を定めるものの一つに規定されている一方、住民票は「全国的に統一して手数料を定めるもの」に含まれないため、各市区町村がそれぞれ金額を設定することができるためです(地方自治法第228条1項)。

そのため、基本的には「1通あたり300円」が一般的ですが、例えば次の通り自治体によって取得費用が異なるのです。

| 市区町村 | 手数料(窓口) | 手数料(コンビニ交付) |

| 東京都新宿区 | 300円 | 200円 |

| 静岡県河津町 | 200円 | 200円 |

| 京都府京都市 | 350円 | 250円 |

| 山形県飯豊町 | 500円 | 250円 |

| 熊本県熊本市 | 400円 | 200円 |

なお、上の表の通り、マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票の交付申請をすると、窓口で取得する場合より、手数料が100円ほど安くなることが多いです。

②課税・非課税証明書の取得費用

離婚調停で財産分与を請求する場合など、収入の証明が必要となる時に、課税証明書や非課税証明書が必要となることがあります。この課税・非課税証明書は、自治体が発行する書類です。住民税を納税している場合は課税額が記載され、住民税非課税の場合は非課税と記載されます。

課税・非課税証明書の交付申請には、手数料として数百円かかります。市区町村によって手数料は異なりますが、おおむね200円~350円程度です。

③固定資産評価証明書の取得費用

離婚調停における財産分与の請求で、不動産がある場合などには、固定資産評価証明書の提出が必要となることがあります。

固定資産評価証明書の発行手数料も、自治体によって異なりますが、証明書1枚あたり200円~400円程度です。

なお、同一の所有者の物件であっても、「土地または家屋」「償却資産」の別ごとに手数料がかかるほか、一筆(棟)増えるごとに手数料が加算されるため、不動産を複数所有している場合は余裕を持って手数料を見積もっておくと安心です。

④離婚調停以外の調停申立て手数料(収入印紙代)

通常は離婚調停の中で、財産分与や子供の養育費や親権、年金分割といった事項について話し合いますが、離婚調停とともに、下記の調停を別途申し立てる場合もあります。

- 婚姻費用分担請求調停

- 財産分与請求調停

- 慰謝料請求調停

- 養育費請求調停

- 年金分割請求調停

この場合、それぞれの申立てについて、申立て手数料として1,200円の収入印紙代が必要となります。

⑤家庭裁判所に出廷するための交通費

離婚調停が行われる家庭裁判所が遠方の場合、出廷するために交通費が必要になります。期日の回数がかさむとその分の交通費や移動時間もかさむため、電話会議システムなどを利用することも検討しましょう(家事事件手続法第258条1項、家事事件手続法第54条)。

(音声の送受信による通話の方法による手続)

家事事件手続法第54条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。

2 家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。(家事審判の手続の規定の準用等)

家事事件手続法第258条1項 第41条から第43条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第44条の規定は家事調停の手続における受継について、第51条から第55条までの規定は家事調停の手続の期日について、第56条から第62条まで及び第64条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第65条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第73条、第74条、第76条(第1項ただし書を除く。)、第77条及び第79条の規定は家事調停に関する審判について、第81条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。

ただし、電話会議システムなどを利用できるかは、家庭裁判所が判断するため、希望しても必ず認められるわけではありません。また、電話会議システムなどを利用できる場合でも、離婚調停を成立させる時は必ず家庭裁判所に出頭する必要があるため、注意が必要です。

⑥調停調書の謄本の取得費用

調停調書は、調停が成立した際に家庭裁判所で作成される正式な記録文書です。調停成立時には通常、調停調書の正本が1通無料で交付されますが、市区町村役場へ提出する場合などには、追加で謄本が必要となります。謄本を取得する場合は別途取得手続きが必要となり、交付費用がかかります。

調停調書の謄本の交付申請の手数料は、1枚につき収入印紙150円です。通常は複数ページあるため、1,000円程度が相場となります。

なお、離婚調停を行った家庭裁判所に赴いて申請する方法と、郵送で申請する方法とがあります。郵送申請の場合は、申請のための郵送代と、返信用封筒の分の切手代が必要となります。

離婚調停の費用はどちらが払う?

離婚調停の費用は、基本的に申し立てた側が負担するのが原則です。離婚調停を利用するかどうかを決めるのは、申し立てた当事者であるのだから、申立てにかかった費用はその本人が自己負担するべきだ、という考えに基づいています。

ただし、離婚調停の中で相手方と話し合い、費用の一部を相手に負担してもらうことを合意することも可能です。離婚調停は話し合いによって合意を目指す手続きなので、相手が納得すれば費用を分担する形にすることもできます。

もっとも、金銭的請求を受ける立場である相手方としては、費用負担に合意することはあまりないでしょう。ですので、離婚調停を考える際には、費用は自分が負担するものとして準備を進めるのが基本です。

離婚調停の費用に関するQ&A

Q1.離婚調停の申立てにかかる費用の相場はいくらですか?

離婚調停の申立てには、収入印紙1,200円、郵便切手1,000円~1,500円、戸籍謄本の交付手数料450円がかかることが一般的です。そのため、離婚調停の申立ての相場は3,000円程度となっています。

Q2.離婚調停の費用はどちらが支払うのですか?

離婚調停の費用は、原則として申し立てた側が負担します。ただし、弁護士費用など相手方の費用はそれぞれが自己負担します。

Q3.離婚調停の費用を相手方に負担させることはできますか?

離婚調停の中で相手方と交渉し、費用の一部を負担してもらうことに合意できれば可能です。ただし、強制的に相手に負担させることはできません。

まとめ

この記事では、離婚調停にかかる費用について、詳しく解説させていただきました。

離婚調停にかかる費用は、基本的に申し立てた側が負担します。申立てに必要な収入印紙や郵便切手代、関連する書類の取得費用などは、事前に確認して準備しておくことが大切です。また、弁護士に依頼する場合は、その費用も含めた全体の負担を考慮することが重要です。

離婚調停の費用について不明点がある場合や、費用負担についての具体的なアドバイスを求める際は、早めに法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

当法律事務所では、初回無料で法律相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。