親権がないデメリット|親権がないとどうなる?困ること・できないことは?

子どものいる夫婦が離婚する場合、離婚届に親権者を記入し提出しなければなりません。日本では共同親権が認められていないため、離婚時には夫か妻のどちらかを必ず親権者に指定する必要があります。ですので、他方の親は離婚後子どもの親権を失うことになるのです。

親権がない親でも法律上の親子関係がなくなるわけではありませんが、親権者ではないため、子どもに関する権利や利益は一定の制限を受けることになります。

それでは、親権がない場合、具体的にはどうなるのでしょうか。

この記事では、離婚後に親権者とならなかった親について、親権がないデメリットがあるのか、弁護士が詳しく解説させていただきます。

親権がない親の権利はどうなるのか、困ること・できないことは何なのか、といった点に加え、反対に親権がないことにメリットがあるのかについても確認していきたいと思います。

親権者を決める際に、親権がないことのデメリットを把握しておくことは非常に重要です。本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

親権がないデメリット

それでは、親権がないとどうなるのか、親権がないことのデメリットについて具体的に見ていきましょう。

親権がないとどうなる?

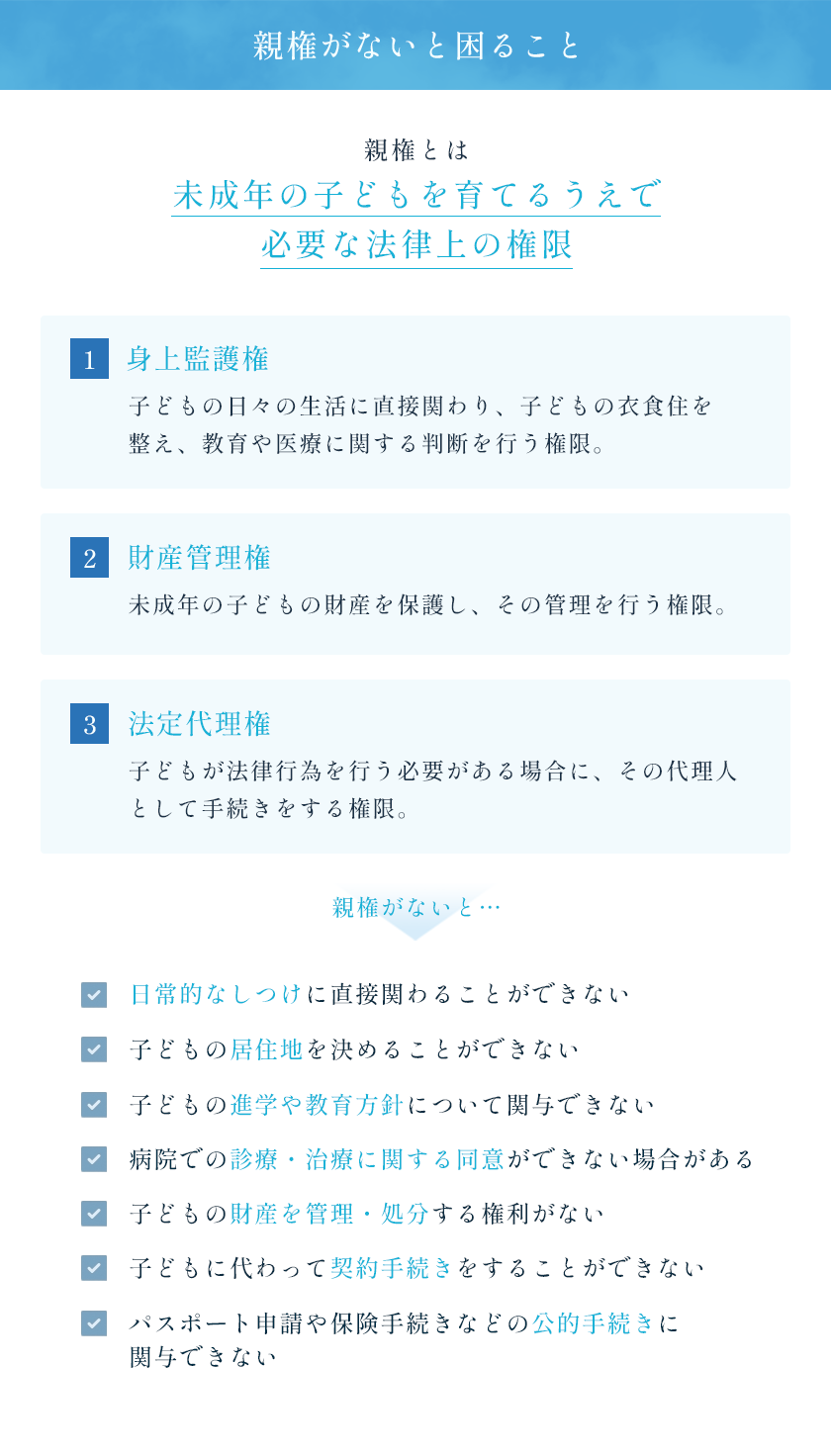

親権とは

親権とは、未成年の子どもを育てるうえで必要な法律上の権限のことを指します。一つの権利のように思いますが、実はその中身は以下の3つに大別することができます。

①身上監護権

身上監護権とは、子どもの日々の生活に直接関わり、子どもの衣食住を整え、教育や医療に関する判断を行う権限です。親権と聞いて一般的にイメージされるのが、身上監護権かと思います。

②財産管理権

財産管理権とは、未成年の子どもが持つ財産を保護し、必要な範囲でその管理・処分を行う権限です。預貯金の管理や各種手続きを行い、子どもの財産が不適切に使われたり、第三者によって不利益を受けたりしないように、子どもの利益となるような財産管理を行います。

③法定代理権

法定代理権は、子どもが法律行為を行う必要がある場合に、その代理人として手続きをする権限です。たとえば、子どもが何らかの契約を結ぶときや、法的な手続きに関わる場合に、子どもに代わって署名したり、同意したりすることが可能になります。

「親権がない」ということは、基本的にこれら3つの権利を行使できない、ということになります。そのため、具体的には以下のような場面でデメリットがあるようです。

親権がないと困ること

(1)日常的なしつけに直接関わることができない

親権の中でも、もっとも日々の子育てに直結するのが、子どものしつけや日常的な世話に関する権利です。親権がない場合、たとえ実の親であっても、子どもの日常生活の中で直接的に指導やサポートを行うことはできません。

親権がなくても日常的に親として関わりたい場合は、親権者と話し合って関わらせてもらうか、監護者として子どもの面倒をみるか、ということになります。いずれにしろ、親権者の合意が必要です。

(2)子どもの居住地を決めることができない

どこで暮らすかということは、子どもの生活環境に大きく影響を与える要素ですが、親権がない場合、この居住地の決定に関与することはできません。子どもをどの地域に住まわせるか、引っ越しをするかどうか、どこに拠点を置くのかといった判断は、親権者が行うことになります。親権がない親が「なるべく近くに住んでほしい」「通学や通院を考えるとこのエリアが良い」と思っても、そうした希望を直接反映させる法的な権限はありません。

(3)子どもの進学や教育方針について関与できない

子どもにどのような教育を受けさせるかは、将来に大きく影響を及ぼす重要な判断ですが、親権がない場合、この進学や教育方針の決定に関わることはできません。入園・入学・転校などに関する書類の提出や手続きも、基本的には親権者が行うことになります。進路に関する希望を伝えることは可能ですが、最終的な判断を行うのは親権者であり、親権がない側はその内容に同意を求められることも基本的にはありません。

(4)病院での診療・治療に関する同意ができない場合がある

子どもが病気やけがをした場合、病院での診察や治療に際して保護者の同意が求められることがあります。しかし、親権がない場合、こうした医療行為に対する同意・不同意を行うことはできません。

急な入院や手術が必要になった場面で、親権を持たない親が病院に駆けつけたとしても、署名できるのは親権者に限られていることが一般的です。もちろん、医療機関の判断や緊急性の程度によっては柔軟に対応されることもあるかもしれませんが、原則として医療上の判断を下す権限は親権者にあるのです。

(5)子どもの財産を管理・処分する権利がない

親権がある親は、未成年の子どもが持っている財産を保護し、必要に応じて管理や処分を行うことができます。これを「財産管理権」といいますが、親権がない場合、この権限は持てません。たとえば、子ども名義の預貯金口座を確認したり、不動産や株式などの財産を把握・管理したりすることはできず、仮に不適切な使い方がされていても、親として直接的に介入することはできません。

(6)子どもに代わって契約手続きをすることができない

未成年の子どもが法律上の契約を結ぶ際には、原則として親などの法定代理人の関与が必要になります。これを「法定代理権」といい、親権の一部として認められているものです。親権がない場合、この法定代理権も持たないため、子どもに代わって契約を結ぶことはできません。たとえば、携帯電話の契約や習い事の入会、学資保険の手続き、学校関連の有料サービスの申込みなど、日常生活の中で出てくる契約行為に親として関与したいと思ってもできないのです。

(7)パスポート申請や保険手続きなどの公的手続きに関与できない

パスポートの申請や健康保険・年金関係の手続き、住民票の異動、マイナンバー関連の届け出や公的補助申請など、子どもに関する公的な手続きには、親の同意や署名が必要なことが一般的です。

こうした公的手続きをする際の親は、通常親権者が想定されています。

親権のない親の権利

ここまで述べてきたように、親権がない場合、子どもの生活や教育、財産に関する重要な決定や手続きに関わることはできません。ですが、例外的に親権を持たない親が「監護権者」として子どもの養育に関わることは可能です。

監護権とは、親権の3要素のうち「身上監護権」に限定した権利です。親権者が仕事の都合で子どもと同居することができない場合などに、親権のない親を監護権者に指定し、監護権者が子どもを養育することになります。

ただし、このようなケースでも、子どもの財産に関する管理や法的な契約手続き、公的書類への署名など、監護権の範囲を超える行為については引き続き親権者の権限となります。

監護権者の決め方ですが、夫婦双方の合意があれば、話し合いだけで決めることができます。もし話し合いで決められなかった場合には、家庭裁判所で子の監護者の指定調停・審判を申し立てて決めることになります。

また、親権がない場合でも、「面会交流」が認められていますから、子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることが可能です。面会交流の方法や頻度については、親権者と話し合って取り決める必要があり、合意が得られない場合には家庭裁判所の判断を求めることになります。

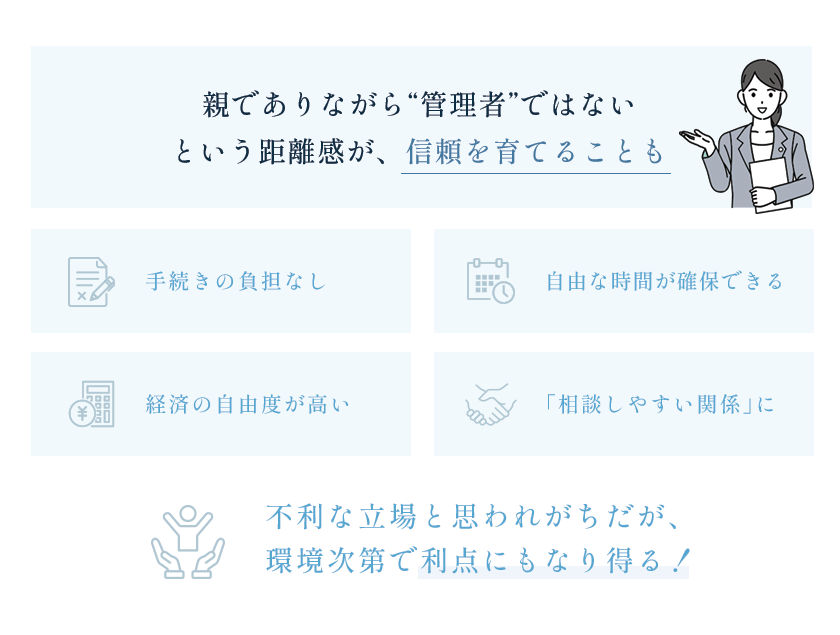

親権がないことにメリットはある?

さて、親権がない親の権利はどうなるのかについて見てきました。親権がない親は子どもに関して何もできないと思われたかもしれませんが、デメリットばかりではありません。見方を変えれば、親権がないことにもメリットがあるのです。

たとえば、親権を持っていると、子どもの学校の入学・転校手続き、医療に関する同意、パスポート取得など、日々の生活に密接に関わる行政上の手続き・法律上の手続きに対して「責任ある判断・対応」を求められます。

親権がない親は基本的にこうした手続きを担わないため、煩雑な手続きなどをしなくて済むのです。仕事が忙しくなかなか役場に行けない親や、期限の定められた手続きを行うのが難しい親にとっては、時間的にも精神的にもメリットとなるでしょう。

また、日々のこまごまとした育児からは基本的に距離を置くことになるため、自分の仕事やキャリア形成、趣味、交友関係などに時間やお金を費やすことができます。自分ひとりの時間を確保しやすいため、生活の自由度が高く、平日の夜に予定を入れたり、休日に急に出かけたりといったことが可能になり、自分のペースで生活を送りたい人にとっては、大きなメリットといえます。

経済的な面でも、親権がない親は、法的には養育費の支払い義務こそあるものの、それ以外の日々の細々とした支出について関与することがないため、自分の生活設計や将来的な資産形成を、より柔軟に進めることができるという側面もあります。

さらに、親権がないからこそ、子どもとの関係性・距離感において「管理する側」ではなく「寄り添う側」というスタンスを取りやすい場合もあります。日常的な生活指導や勉強への口出しなどをする必要がない分、子どもにとっては気軽に話せる相手になったり、悩みごとの相談相手として受け入れられやすくなったりすることがあるようです。いわゆる「友達のような親」として、心理的な距離をうまく保ちながら信頼関係を築いていくことができることもあります。

このように、親権がないということは必ずしも「何もできない」「不利なだけ」ということではなく、視点を変えることでその立場なりのメリットや可能性を見出すことができるのです。

親権がないデメリットに関するQ&A

Q1.親権がないと子どもとの交流はできなくなりますか?

A:親権がない場合でも、子どもとの交流が完全に断たれるわけではありません。たとえ親権を持っていなくても、面会交流によって子どもと会ったり連絡を取ったりすることは可能です。また、親権者や子どもが日頃からの交流を望んでいる場合も、親権がなくても子どもと交流することができるでしょう。

Q2.子どもと関わることについて親権者が同意・協力してくれないときは、何か方法がありますか?

A:親権者が一方的に面会や関わりを拒んでいる場合は、家庭裁判所の面会交流調停を利用しましょう。また、弁護士に親権者との交渉を依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。親権者の協力が得られない場合でも、法的な手続きや弁護士のサポートを活用することで、関わる可能性を広げることができます。

Q3.親権がない親が子どもと同居するにはどうしたらいいですか?

A:親権がなくても、「監護権」を持つことで子どもと同居し、日常的に子どもの世話を行うことは可能です。監護権とは、親権の内容のうち、子どもの身の回りの世話やしつけなどを行う「身上監護権」のことをいいます。同居を希望する場合は、離婚時に「親権を譲る場合は、監護権を認めてもらいたい」などと希望を伝え、十分に話し合って離婚協議書などに明記しておくようにしましょう。

まとめ

この記事では、離婚後に親権がない親には一体どういったデメリットがあるのか、という点について弁護士が解説させていただきました。

親権がないということは、子どもの生活や教育、財産管理、契約といったさまざまな場面において、法的に関与する権限を持たないということを意味します。

一見するとデメリットしかないようにも思うかもしれませんが、自分の時間が確保しやすく、煩雑な手続きに追われることがないといったメリットもあります。

また、完全に子どもとの関わりが失われてしまうわけではないため、決してデメリットばかりではありません。

とはいえ、子どもとどのように関わっていくかは、親権者の合意や協力によっても左右されます。

現在の状況に不満や悩みがあれば、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。親権者との交渉や、面会交流調停など、子どもに関する法的問題について、迅速に対応させていただきます。

弁護士法人あおい法律事務所では、初回無料で法律相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。