離婚活動|離活(りかつ)とは何?離婚活動の進め方について弁護士が解説!

近年、マッチングアプリの普及などで、婚活という言葉が一般的になりました。この婚活に対して、「離活(りかつ・りこかつ)」という言葉があるのをご存知でしょうか。

離活とは、離婚活動という言葉の通り、離婚するための活動のことです。2009年には婚活と離活を取り扱ったドラマが放送され、2021年にも離婚活動を取り扱ったドラマが放送されました。そのため、離活をしたことはないが離活という言葉を知っている、という人は多いかもしれません。

ですが、実際の離婚活動はエンタメのようには行きません。離婚活動を終えた後の生活にも大きく影響することですから、離婚活動の内容や適切な進め方について、しっかり把握しておくことが重要です。

そこでこの記事では、離婚活動とはどういった内容なのか、どのように進めるのかについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

本記事が、離婚活動に向けてのご参考となりましたら幸いです。

目次

離婚活動

それでは、離婚活動について、具体的に見ていきたいと思います。

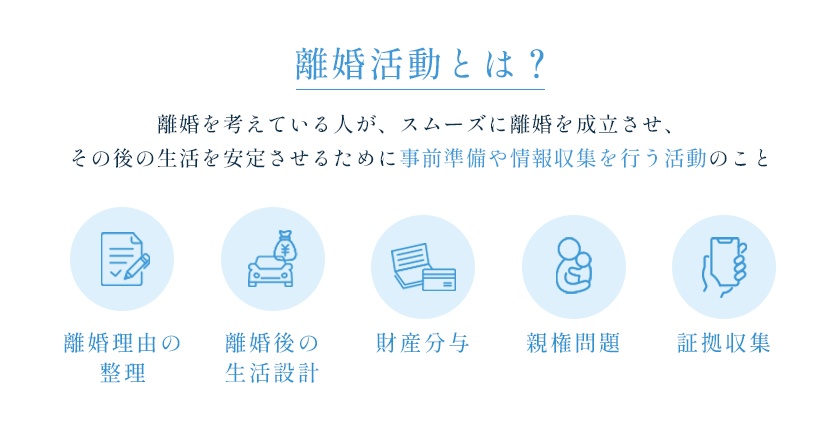

離婚活動とは

離婚活動とは、離婚を考えている人が無理なくスムーズに離婚を進めるために、事前の準備や情報収集を行う活動のことです。略して「離活(りかつ・りこかつ)」とも言われます。

具体的な活動の中身としては、財産分与や慰謝料、親権や養育費など、離婚に関する法律的な知識を学んだり、必要な書類を準備したり、配偶者の不貞やDVなどの証拠を集めたりします。また、離婚後に安心して暮らしていけるように仕事を探したり、新しい住まいを決めたりするなど、離婚後の生活の基盤づくりも、重要な離婚活動の一環です。

そもそも、日本では離婚というとネガティブなイメージを持つ人が少なくありませんでした。「離婚活動」という言葉が就活や婚活といった言葉と同じように一般化したのは、「離婚」そのものに対する社会のイメージの変化が関係しているのです。

昭和期までは離婚に対して否定的な見方が強く、「離婚=家庭が壊れる」というイメージが一般的でしたが、平成期に入り個人の幸せや自由を重視する価値観が徐々に広まると、「離婚は悪いことではない」「離婚は人生における選択肢の一つ」という認識が浸透しました。こうした背景には、離婚をテーマにしたドラマや映画で、離婚について前向きな姿が描かれたことも影響しています。

また、女性の社会進出が進み、経済的に自立した女性が増えたことで、離婚に踏み切れるようになりました。特に、2007年(平成19年)には年金分割制度が導入され、経済的に離婚が難しかった専業主婦の離婚後の経済的なリスクが軽減され、女性が離婚という選択をしやすくなったのです。

その結果、日本における離婚件数は、昭和後期から平成にかけて大きく増加しています。

|

年 |

離婚件数(組) |

離婚率(人口千対) |

|

1950年(昭和25年) |

83,689 |

1.01 |

|

1955年(昭和30年) |

75,267 |

0.84 |

|

1960年(昭和35年) |

69,410 |

0.74 |

|

1965年(昭和40年) |

77,195 |

0.79 |

|

1970年(昭和45年) |

95,937 |

0.93 |

|

1975年(昭和50年) |

119,135 |

1.07 |

|

1980年(昭和55年) |

141,689 |

1.22 |

|

1985年(昭和60年) |

166,640 |

1.39 |

|

1990年(平成2年) |

157,608 |

1.28 |

|

1995年(平成7年) |

199,016 |

1.6 |

|

2000年(平成12年) |

264,246 |

2.1 |

|

2005年(平成17年) |

261,917 |

2.08 |

|

2010年(平成22年) |

251,379 |

1.99 |

|

2015年(平成27年) |

226,238 |

1.81 |

|

2020年(令和2年) |

193,253 |

1.57 |

|

2021年(令和3年) |

184,386 |

1.5 |

|

2022年(令和4年) |

179,099 |

1.47 |

参考:令和4年度 離婚に関する統計の概況(厚生労働省)

こうして、離婚そのものが一般的になった結果、離婚活動といった言葉も、前向きなイメージで受け止められるようになったのです。

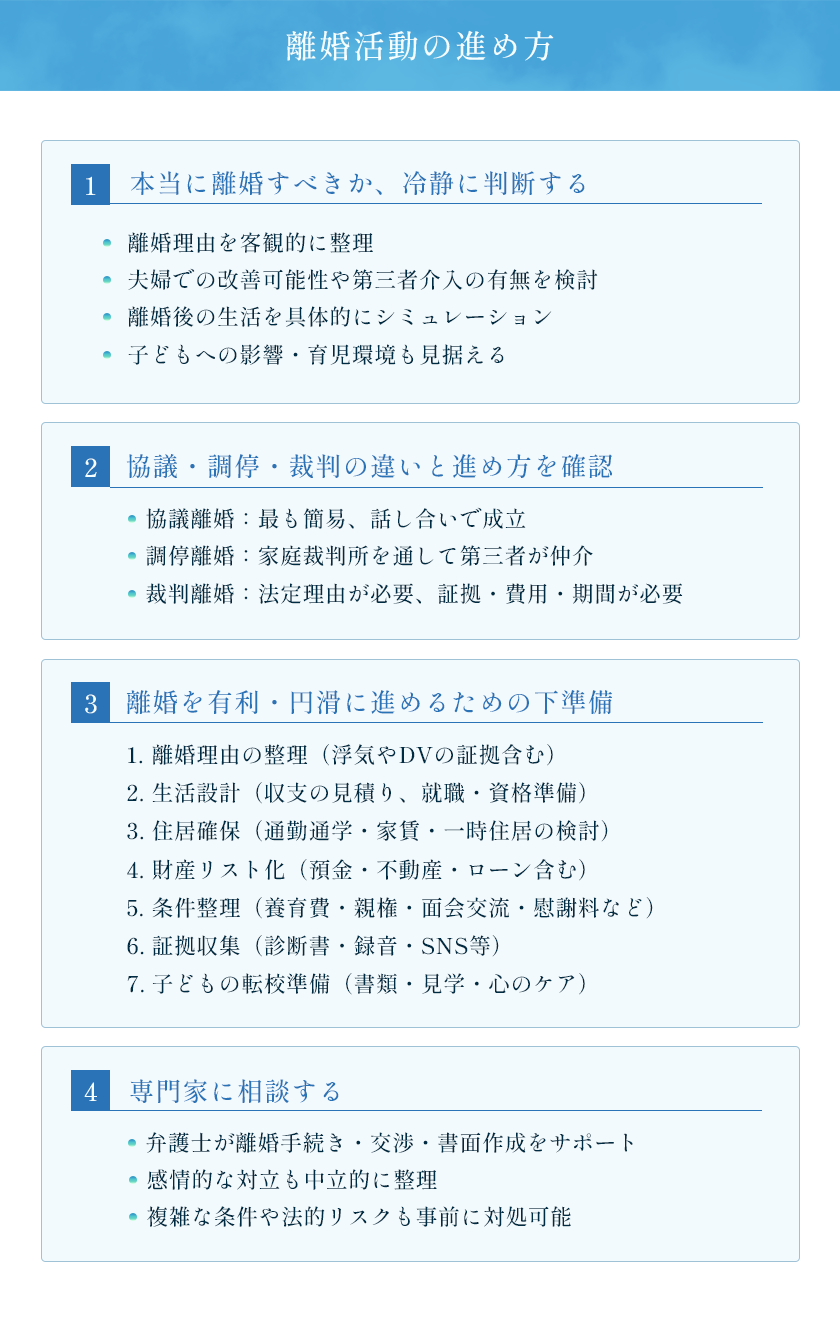

離婚活動の進め方

それでは、具体的な離婚活動の進め方を見ていきましょう。

(1)離婚活動を始める前に

離婚活動(離活)を進める前に、まず大切なのは「本当に離婚すべきかどうか」をじっくりと考えることです。

結婚生活では、価値観・生活習慣の違いや仕事・育児のストレスなどによって、夫婦喧嘩になることも少なくありません。そういった時に、一時的な感情や勢いで離婚したい、と考えてしまうこともあるでしょう。ですが、離婚は自身や子どものその後の人生を大きく変える可能性のある重要な選択であるため、冷静に慎重に検討する必要があります。

そのためには、自分が離婚を考えるようになった具体的な理由や原因について、冷静に整理してみることが重要です。離婚しなければ問題解消できないことなのか、あるいは夫婦間の話し合いや第三者のサポートを通じて改善できる可能性があるのかを、じっくり考えてみましょう。コミュニケーション不足や価値観の違い、経済的な問題、子育ての意見の食い違いなどは、時間をかけて話し合ったり、夫婦カウンセラーなどの専門家のアドバイスを受けたりすることで、解決に向かう場合もあります。

離婚後の生活を具体的にイメージすることも重要です。具体的な収入源の確保や生活費の見通し、住居の準備などを事前にしっかり計画しておく必要があります。働いていない場合は、就職活動や資格取得をする必要もありますので、早めに準備をしつつ、公的支援制度についても調べておきましょう。

また、子どもがいる場合には、離婚が子どもにどのような影響を与えるのか、子どもの育児環境をきちんと整えられるのかについても事前に考えておくことが大切です。

以上の通り、離婚活動を始める前に、自分自身の気持ちと状況を丁寧に振り返り、本当に離婚が自分や家族にとって最善の選択であるかを十分に検討しましょう。

(2)離婚方法を確認しておく

次に、離婚方法を確認しておきましょう。離婚方法には主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

最も一般的な協議離婚は、夫婦の話し合いと離婚届の提出で離婚が成立するため、話し合いがスムーズに進めば、時間や費用をおさえて離婚することが可能です。ですが、相手が話し合いに応じてくれなかったり、離婚条件で折り合いがつかなかったりする場合には、調停や裁判を検討することになるでしょう。

調停や裁判となると、家庭裁判所で手続きが行われるため、手数料や家庭裁判所への交通費、準備や進行に手間や時間がかかります。また、裁判によって離婚が認められるのは、民法に定められた法定離婚事由(民法第770条1項)という離婚原因がある場合に限られるため、「なんとなく離婚したいと思った」といった理由では離婚は認められません。

そのため、法定離婚事由に該当する理由がない場合は、離婚理由を問われない協議離婚か調停離婚による離婚成立を目指す必要があります。

離婚活動の際には、あらかじめ、離婚方法についてしっかり確認しておきましょう。

(3)離婚に向けた準備を進める

①離婚理由の整理

離婚を考えるに至った理由を冷静に考え、メモなどに整理しておきましょう。相手方の浮気や暴力などが理由の場合は、具体的な事実を記録するようにしておくことも重要です。これにより、自分の主張を明確に伝えることができますし、感情的にならず、冷静な交渉が期待できます。

②離婚後の生活設計

離婚後の生活を具体的にイメージし、経済的な面や日常生活での不安要素を事前に取り除いておきましょう。まず、自分自身の収入と支出を詳しく見積もります。現在の仕事で離婚後も安定した生活を送ることができるのか、新たな収入源を確保する必要があるのかを判断し、転職・就職や資格取得が必要な場合は、その準備も進めていきます。また、離婚後に利用可能な公的支援制度や手当について調べておくことも役立ちますので、条件を確認しておきましょう。

③仕事・住居探し

離婚後に安定した生活を送るためには、仕事と住居の確保が最重要課題です。現在仕事をしていない場合や収入が十分でない場合は、就職活動や資格取得を通じて経済的な自立を目指しましょう。求人情報を調べ、ハローワークや就業支援施設のサービスを利用することもおすすめです。

住居については、自身の通勤や子どもの通学、医療機関へのアクセスといった立地のほか、家賃や保証人の必要性などを考慮し、自分や子どもが安心して生活できる環境を吟味しましょう。もし、すぐには引越し先を決められない場合や、物件は見つけたものの入居できる時期が希望と合わない場合は、一時的にウィークリーマンションやマンスリーマンションなどの利用も検討してみてください。

④共有財産の把握

離婚時の財産分与を円滑に進めるために、婚姻期間中に夫婦が築いた共有財産を正確に把握しておく必要があります。具体的には、銀行預金、現金、不動産、自動車、有価証券、保険の解約返戻金、退職金などが挙げられます。また、住宅ローンや借入金などのマイナス財産も忘れずに確認しましょう。

これらの財産を明確にリストアップし、特有財産(結婚前に所有していた財産や個人が相続・贈与で得た財産)との区別をつけておくことが重要です。

⑤離婚条件の整理

離婚を進める際には、慰謝料、養育費、親権、面会交流など、具体的な離婚条件を事前に整理しておきましょう。自分の希望する条件を具体的に書き出しておき、相手との交渉や調停の場で提示できるよう準備しておきます。

婚姻費用や子どもの養育費については、裁判所が公開している算定表を参考にすると、具体的な金額を見積もりやすく、公的な基準があるということで、相手との交渉にも説得力が生まれます。

あまりにも相場の金額より多い場合、相手が反対して交渉が難航してしまう恐れもあるため、絶対に譲れない条件のラインを自分の中で明確にしておくと同時に、どの部分であればどの程度妥協できるのか考えておくことも重要です。

⑥相手方の不貞・DVなどの証拠収集

相手方の不貞行為やDV、モラハラなどが離婚の理由である場合、裁判や調停を有利に進めるためには、客観的な証拠が不可欠です。証拠がなければ、「そんな事はしていない」と言い逃れされる可能性があり、証拠で立証できなければ、裁判所に離婚原因があることを認めてもらえず、裁判によっても離婚が難しくなってしまいます。

不貞行為については、メールやSNSのやり取り、ホテルの領収書、写真などが有力な証拠となります。DVやモラハラについては、診断書、怪我や暴力を受けた時の写真、相手の暴言を録音した音声データ、第三者の証言などが重要になります。

証拠収集は法律に触れない範囲で行い、必要に応じて調査会社や探偵、弁護士などの専門家に相談しましょう。

⑦子どもの転園・転校準備

離婚後、子どもの転園や転校が必要な場合は、早めに準備を始めましょう。転校先の学校や保育園・幼稚園の手続き、必要な書類の準備など、早めに進めることが大切です。また、子どもが新しい環境にスムーズに適応できるよう、転校先の学校見学を行ったり、引越し先の地域に遊びに行ってみたりと、子ども自身の不安を和らげてあげることも重要です。

(4)弁護士に相談する

自分ひとりで離婚活動を進めていくのは、なかなか難しいという人も多いかと思います。そういったときには、離婚問題に精通している弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士は法律の専門家ですので、離婚に関する法的問題について、具体的で実践的なアドバイスを提供します。また、離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがありますが、それぞれの方法に応じて適切な対応で、相手方との交渉や裁判所での手続きを進めていきます。

夫婦では感情的に対立してしまいがちな場面でも、弁護士が冷静に争点を整理し、落ち着いて交渉を進めていくことが期待できます。

また、相手に不貞やDV、モラハラなどがある場合には、裁判で有効な証拠を収集し、あわせて適切な書面を作成します。

問題が複雑になり深刻化する前に、できるだけ早めに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

離婚活動に関するQ&A

Q1.離婚活動とは何ですか?

A:離婚活動(離活)とは、離婚を考えている人が、スムーズに離婚を成立させ、その後の生活を安定させるために事前準備や情報収集を行う活動のことです。具体的には、離婚理由の整理、離婚後の生活設計、財産分与や親権問題、必要な証拠収集など、離婚に関する様々な準備を行います。

Q2.離婚活動を始める際にまず何から手をつければよいでしょうか?

A:離婚活動を始める際には、まず「離婚を考えるに至った理由」を整理することから始めましょう。自分がなぜ離婚をしたいのかを冷静に振り返り、その理由が離婚しなくとも解決可能かどうかを検討します。勢いや一時的な感情で離婚して後悔することのないよう、冷静になることが重要です。

Q3.離婚活動をする際、気を付けるべきポイントは何ですか?

A:離婚活動をする際に特に気を付けるべきポイントは、「感情的にならずに、冷静に事実を整理すること」です。感情的になってしまうと交渉がスムーズに進められないばかりか、不利な条件で離婚することになってしまう可能性もあります。また、離婚理由や財産状況を冷静に整理し、必要に応じて弁護士などの専門家のアドバイスを積極的に活用することも重要です。

まとめ

なるべく有利な条件で離婚するためにも、入念な事前準備は欠かせません。そのため、精神的にも時間的にも余裕を持って離婚活動を進めていくことが重要となってきます。しかしながら、離婚に関する問題は複雑で、ひとりで進めていくには時間も手間もかかり、精神的な負担も少なくありません。

そのため、夫婦間の法的問題に精通した弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

当法律事務所では、離婚問題の解決実績の豊富な弁護士が、財産分与や子どもの親権問題、慰謝料や婚姻費用の請求まで、夫婦の多岐に渡る問題解決を、幅広くサポートいたします。

離婚に関して少しでもお悩みやご不安がある方は、ぜひ当法律事務所の弁護士へご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。当Webサイトの予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。