女性の離婚やることリスト|離婚前・離婚後に女性がやること・決めることをリストで解説

離婚を考えてから離婚が成立するまで、ややらなければならないことは意外と多いです。そして、離婚届を提出して終了、というわけでもなく、離婚成立後もやるべきことはたくさんあります。

手続きには期限が決められているものもあるため、何をしなければならないかを事前に整理しておき、優先順位をつけて効率よく消化していきたいものです。

そこでこの記事では、離婚前と離婚後に女性がやるべきことについて、リスト化してまとめました。離婚に向けて具体的な準備を始めたい方や、今後の手続きを見据えている方に向けて、弁護士がリストをもとに分かりやすく解説させていただきます。

本記事が少しでもご参考になりましたら幸いです。

目次

女性の離婚やることリスト

離婚前と離婚後には、大きく分けて以下のやることがあります。

- 離婚協議の準備

- 離婚手続き

- 子ども関連

- 住居・仕事・収入関連

- 戸籍・住民票関連

- 契約名義等の変更

- 保険・年金関連

- 公的支援制度関連

女性が離婚でやる以上のことについて、離婚前と離婚後とに分けて、さらに具体的に見ていきましょう。

離婚前に女性がやることリスト

離婚したいと考えてから、実際に離婚届を提出して離婚が成立するまでに、女性がやることのリストは以下の通りです。

【離婚前に女性がやることリスト】

□ 離婚の進め方の確認

□ 財産分与・慰謝料・年金分割の検討

□ 証拠の確保

□ 子どもの親権・養育費・面会交流の検討

□ 子どもの転園・転校の検討

□ 離婚後の住居の確保

□ 離婚後の仕事・収入の確保

□ 公的支援制度の確認

□ 離婚後の姓の検討

□ 離婚のタイミングの検討

□ 離婚届不受理申出

□ 離婚についての話し合い

□ 離婚協議書・公正証書の作成

離婚の進め方の確認

離婚には協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類がありますが、まずは夫婦間の話し合いによる協議離婚による離婚を目指すことになります。ただし、親権や慰謝料などの問題は揉めやすいため、当事者の話し合いでは結論が出ず、調停や裁判へ発展する可能性もあります。そうした可能性も考慮して、どのように話し合いを進めていくべきか、弁護士に交渉を依頼するかなどを検討します。

財産分与・慰謝料・年金分割の検討

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分ける制度です。預貯金や不動産はもちろん、株式や保険、車、家具なども対象に含まれます。対象となる財産については、夫婦のどちらが名義人になっているかで判断せず、実質的にどのように築いた資産かを考慮することが大切です。

慰謝料は、不貞やDVなど相手に責任がある場合に発生するもので、精神的苦痛に対する賠償の意味合いがあります。金額は状況によって異なるため、証拠の有無や相手の支払い能力などを踏まえて検討します。

年金分割は、専業主婦やパート勤務など、十分な年金を受け取りにくい人にとっては重要です。年金分割の手続き自体は離婚後に行いますが、期限があるため、事前に手続きのやり方について調べておくようにしましょう。

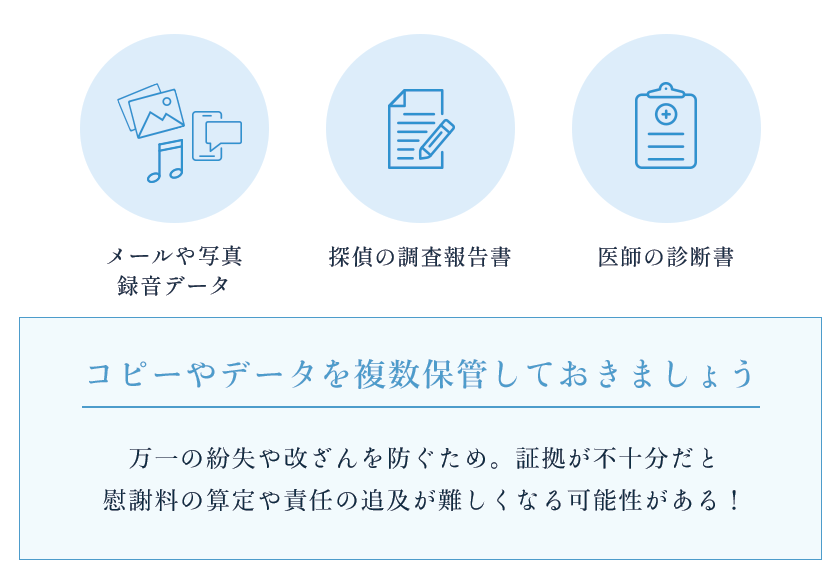

証拠の確保

離婚を考える際、不貞やDVなどが原因になっている場合は、客観的な証拠を集めておくことがとても重要です。たとえば、不貞行為であればメールや写真のほか、探偵の調査報告書などが証拠となることがあります。DVの場合は、医師の診断書や録音データなどが有効です。

離婚条件を話し合う段階で、証拠が不十分だと、慰謝料の算定や責任の追及が難しくなる可能性があります。証拠を入手しにくい場合は、探偵事務所や弁護士など専門家の協力を検討するとよいでしょう。集めた証拠は、万一の紛失や改ざんを防ぐため、コピーやデータを複数保管しておくことをおすすめします。

子どもの親権・養育費・面会交流の検討

子どもがいる夫婦にとって、親権は非常に重要な問題です。どちらが親権を持つかだけでなく、実際に子どもをどのように育てていくのか、具体的な生活環境や教育方針なども含めて検討する必要があります。養育費は、算定表をもとに相手の収入や子どもの年齢などから決めるのが一般的ですが、特別な事情がある場合は柔軟に話し合いをしましょう。

面会交流については、子どもの気持ちを第一に考えながら、定期的に会う機会をどのようにつくるかを決めておくと、離婚後のトラブルを最小限に抑えやすくなります。

子どもの転園・転校の検討

離婚によって生活環境が大きく変わる場合、引っ越しに伴う転園や転校が必要となることがあります。時期を誤ると、学年の切り替えやクラス編成などで子どもに余計な負担がかかる可能性があります。そのため、できるだけ早く引っ越し先や学校の情報を調べ、役所や学校に相談しておきましょう。

特に、転校先によっては受け入れ人数に制限がある場合もあるため、希望する地域や学校が決まっている場合は早めの行動が必要です。

離婚後の住居の確保

離婚後の生活を安定させるためには、新たな住まいをどうするかを早めに考えておく必要があります。

実家へ戻る、賃貸物件を借りるなど、選択肢は人によって異なりますが、家賃や周辺の生活環境、通勤・通学の利便性などを総合的に検討しましょう。契約時には保証人が必要になる場合もあるため、あらかじめ親族に協力をお願いしておくと安心です。引っ越しや敷金・礼金などの初期費用も考慮し、無理のない範囲で住居を選ぶことが、離婚後の生活を落ち着かせるポイントとなります。

離婚後の仕事・収入の確保

専業主婦やパート勤務の場合、離婚後の収入減は大きな不安要素の一つです。早めに仕事を探す、資格を取得するなど、離婚前からできる準備を進めておくと安心です。ハローワークや自治体の支援制度を活用して就職活動を行い、将来の収入を安定させる基盤を整えましょう。すでに働いている場合でも、勤務形態をフルタイムに変えたり、副業を検討したりすることで、離婚後の生活に余裕を持たせることができます。

公的支援制度の確認

離婚後、児童扶養手当や医療費助成、家賃補助など、公的支援制度を活用できる可能性があります。こうした制度は自治体によって内容や手続きが異なるため、事前に役所や公式サイトで詳細を確認しましょう。所得や世帯状況によっては対象外となる場合もあるため、自分の収入見込みや家族構成を踏まえてチェックすることが大切です。

引っ越しを予定している場合は、転居先の自治体にも確認しておくと安心です。

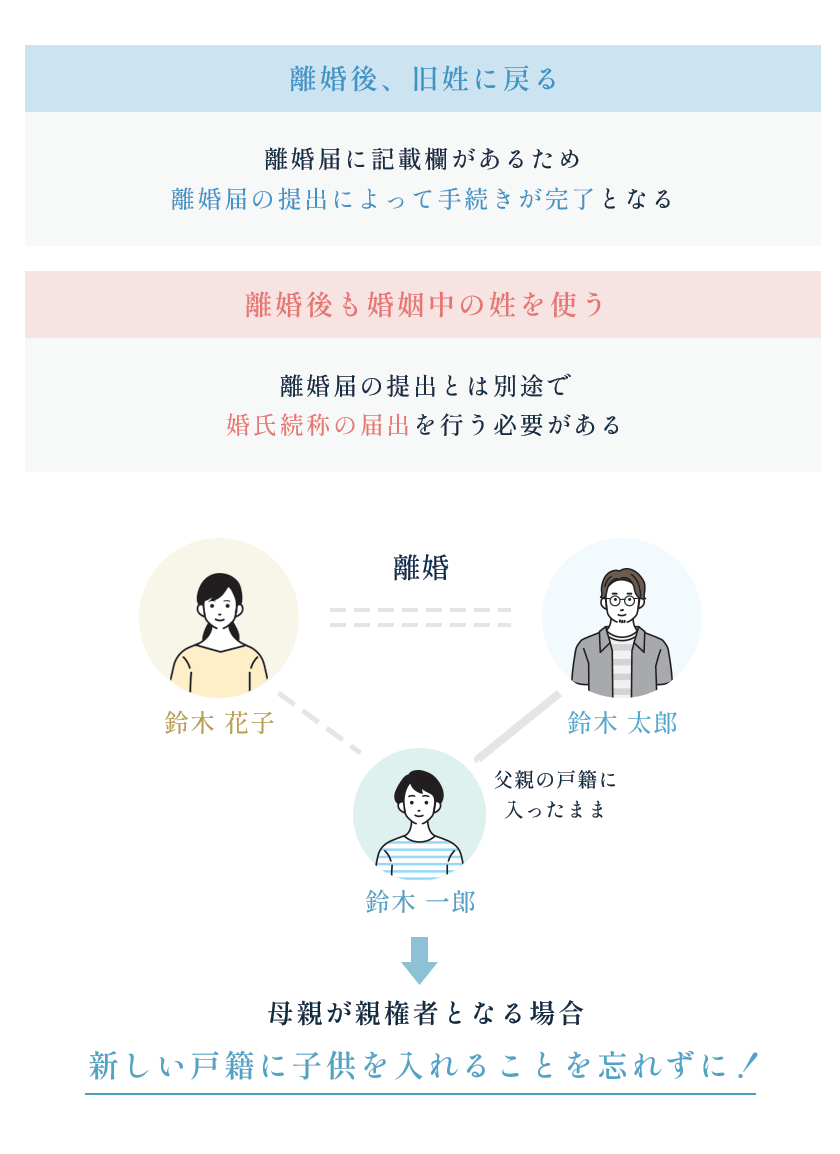

離婚後の姓の検討

離婚をすると、原則として旧姓に戻ることとなります(民法第767条1項)。婚姻中の姓(夫の姓)を名乗ることも可能ですが(民法第767条2項)、離婚成立後、手続きのできる期間は限られているため、離婚前に十分に考えておくようにしましょう。

一度決めた後に変更するのは手続きが面倒になる場合もあるため、子どもの姓や自分の職場での通称などを踏まえて、慎重に検討することが大切です。

離婚のタイミングの検討

離婚や引越しをいつするか、タイミングについても慎重に検討しましょう。特に、子どもの進級や進学が控えている場合は、環境の変化を最小限に抑えるためにも、年度替わりなど区切りの良い時期を選ぶことがおすすめです。自分自身の就労面でも、新規の就職や勤務形態の変更を予定している場合は、収入の安定や社会保険の切り替えなどにかかる手続きも考慮しながら、離婚時期を決めるようにしましょう。

離婚届不受理申出

配偶者が知らないうちに離婚届を提出するリスクがあると感じる場合は、役所に「離婚届不受理申出」をしておくことで、勝手に離婚届を提出されても、受理されないようにできます。申出をしておくと、意図しない離婚の成立を防ぐことが可能ですので、余裕を持って離婚協議を進めることができるでしょう。

離婚についての話し合い

離婚条件をスムーズに決めるには、まず夫婦間で話し合いの場をきちんと持つことが大切です。親権や財産分与など、どの離婚条件に関してどのように折り合いをつけるのか、互いに整理し話し合いを進めていきます。

ただし、感情的になりやすい問題でもあるため、冷静な議論が難しい場合は、親や友人、弁護士など第三者に立ち会いを依頼することも検討しましょう。

話し合いを通じて合意が得られなければ、家庭裁判所での調停や裁判に進むこともあり得るので、あらかじめ進め方を想定しておくことが望ましいでしょう。

離婚協議書・公正証書の作成

夫婦間の話し合いで離婚条件がまとまったら、口頭で合意するだけでなく、離婚協議書や公正証書にしておくことがおすすめです。特に、養育費や財産分与、慰謝料については、相手が約束を守らない場合に強制執行できるよう、公正証書にしておくと安心です。

作成する際には、法律の専門家である弁護士に相談して、内容に不備がないようチェックしてもらうと、後のトラブルを防止できるでしょう。

離婚後に女性がやることリスト

続いて、実際に離婚届を提出して離婚が成立してから、一般的に女性がやることをご紹介します。

【離婚後に女性がやることリスト】

□ 戸籍関係の手続き

□ 住民票の手続き

□ 印鑑登録

□ 身分証等の名義・住所変更

□ 各種契約名義の変更

□ 健康保険の手続き

□ 自身の年金の手続き

□ 公的支援制度の申請・変更手続き

□ 年金分割の手続き

□ 子どもの転園・転校手続き

戸籍関係の手続き

離婚後は、自分自身の戸籍をどうするかに応じて、市区町村役場での手続きが必要になります。

旧姓に戻る場合、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作って、親の戸籍に戻るケースなどがあります。これは離婚届に記載欄があるため、離婚届の提出によって手続きが完了します。

離婚届の提出とは別途手続きが必要なのは、婚姻中の姓を使うケースです。この場合、婚氏続称の届をしなければなりません。

また、子どもは原則として親が離婚しても現在の戸籍に入ったままなので、母親が引き取った子どもが元夫の戸籍に入っている場合は、子どもを母親の戸籍に入れる必要があります。

住民票の手続き

離婚によって住所や世帯構成が変わった場合は、住民票に反映させる手続きが必要です。現在の市区町村から違う市区町村へ引っ越す場合は、現在住んでいる自治体に転出届を提出した上で、引越し先の自治体に転入届を提出します。同じ自治体内での引越しであれば、転居届を役所に提出します。

印鑑登録

印鑑登録は任意ですので、必要に応じて行いましょう。姓が変わる場合と、現在印鑑登録をしている市区町村とは異なる市区町村へ引っ越す場合に、印鑑登録の手続きが必要です。

身分証等の名義・住所変更

離婚に伴い姓や住所が変わった場合は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの公的身分証の名義や住所を変更する必要があります。免許証は警察署や運転免許センター、マイナンバーカードやパスポートは市区町村役場の窓口で、登録情報の変更手続きを行うのが一般的です。必要書類や手数料、写真の撮り直しが必要な場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めるのがおすすめです。

各種契約名義の変更

銀行口座、クレジットカード、携帯電話やインターネット回線など、生活に欠かせない契約は多岐にわたります。離婚後に姓や住所が変わった際は、それぞれの契約先が定める方法で、登録情報の変更手続きを行いましょう。

場合によっては平日の昼間に担当窓口へ行かなければならないこともあるため、手続きに不明点がある場合は早めに確認しておきましょう。実際とは異なる名義や住所で利用を続けると、支払いトラブルや連絡不通のリスクがあるため、できるだけ早めに対応してください。

健康保険の手続き

配偶者の被扶養者だった場合、離婚によって扶養から外れるため、国民健康保険や新たな勤務先の健康保険に加入し直す必要があります。国民健康保険へ切り替える場合は市区町村役場で、会社員として勤務先の健康保険に加入する場合は、会社を通して手続きが行われます。

健康保険証がない間に受診すると、医療費をいったん自己負担することになるため、早めの手続きをおすすめします。

自身の年金の手続き

婚姻中に配偶者の厚生年金に扶養として加入していた場合は、離婚後に国民年金へ移行するか、就職先で厚生年金に加入することになるため、自身の状況に応じて手続きを行います。

就職先で厚生年金や共済年金に加入する場合は、会社を通して手続きを行います。国民年金に加入する場合は、市区町村役場や年金事務所で手続きを行います。

公的支援制度の申請・変更手続き

離婚後は、児童扶養手当など、ひとり親世帯向けの公的支援制度を利用できる場合があります。すでに手当や補助を受けていても、姓や住所などが変わった場合は、再申請や変更届が必要です。制度や自治体によって、申請期限や所得制限、必要書類などが異なるため、離婚が成立したら、早めに市区町村役場の担当窓口へ問い合わせましょう。きちんと手続きを行うことで、経済的負担を軽減することができます。

年金分割の手続き

婚姻期間中に配偶者が納付した厚生年金保険料の納付実績を離婚後に分割し、その納付量に応じた年金を将来的に受け取れる制度が年金分割です。

年金分割の請求手続きは、離婚後2年以内に年金事務所で行わなければなりません。請求手続きには「年金分割のための情報通知書」などの書類が必要で、期限を過ぎると分割ができなくなるため、離婚が成立したら、優先的に着手することをおすすめします。

子どもの転園・転校手続き

離婚後に引っ越しをする場合は、子どもの保育園や幼稚園、学校の転園・転校手続きも必要です。一般的な転校の流れとしては、在学校に転校の旨を伝え、新住所地の教育委員会と転入先の学校へ連絡し、現住所の自治体で転出届を提出した後、引っ越し先の自治体で転入届を行い、最後に転入先の学校で転校手続きを行います。

引越しや各種の変更手続きで慌ただしいかと思いますが、引っ越し日程が確定した時点で早めに準備を始め、余裕を持った行動を心がけてください。

Q&A

Q1.離婚の前後でやるべきことを簡単に教えてください。

A:離婚前には、離婚の進め方や財産分与などの離婚条件を検討し、子どもの親権や養育費などについても話し合い、書面化しておくと安心です。離婚後は、戸籍や住民票、各種名義の変更手続き、年金・保険の切り替えなど、公的な手続きを速やかに進めます。加えて、公的支援制度の申請や子どもの転校手続きなど、生活に直結する事項の対応が欠かせません。

Q2.離婚前に女性がやることには何がありますか?

A:離婚の前には、財産分与や慰謝料、年金分割の検討、証拠の確保、子どもの親権・養育費・面会交流についての話し合いが必要です。転園・転校、住居や仕事、収入の確保、公的支援制度の確認なども含め、自分と子どもの生活設計をしっかり検討しておきましょう。離婚後の姓や、離婚するタイミングをどうするかも重要です。

Q3.離婚後に女性がやることには何がありますか?

A:離婚が成立したら、戸籍・住民票の手続き、印鑑登録、身分証や各種契約名義の変更を行います。健康保険の切り替えや年金の種別変更、公的支援制度の申請・変更手続きも重要です。また、年金分割の手続きは、離婚後2年以内という期限があるため早めに着手しましょう。子どもの転園・転校が必要な場合は、新しい自治体や学校への連絡を早めに行い、スムーズに環境を整えてください。

まとめ

この記事では、女性が離婚においてやることについて、リストをもとに解説させていただきました。

離婚手続きには、財産や親権、名義変更など、想像以上に煩雑な要素が多く含まれています。特に、子育てや仕事と並行して準備を進めなければならない女性にとっては、精神的にも時間的にも大きな負担となるでしょう。

本記事が、離婚前後に押さえておきたい手続きやポイントを整理するにあたって、一助となりましたら幸いです。

離婚問題には法的な知識や交渉スキルが求められる場面も多いため、少しでも不安を感じる方は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、初回無料で法律相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。