離婚したい【必見】離婚準備の保存版!離婚したいときに必要なことを徹底解説

離婚したいと思ったら、自身のケースで取るべき対応を検討してから、なるべく早めに具体的な離婚の準備を進めていかなければなりません。

とはいえ、離婚準備の段階で必要な情報を把握しきれていないと、後になってから「もっと早く知っておけばよかった」と感じる事態に直面することもあるため、落ち着いて十分に必要事項を確認し、疑問点も払しょくしてから準備に取り掛かりたいところです。

そのためには、必要な離婚準備について正しく把握しておくことが大切です。

そこでこの記事では、離婚前に具体的に進めておくべき準備について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

DVや不倫についての証拠収集や、財産分与に向けての財産整理、離婚後の生活設計などを中心に、離婚手続きを始めるにあたって準備のポイントをご説明いたします。離婚準備を計画的に進めることで、予期せぬトラブルを防ぎ、想定外の出費や書類不足といったリスクも軽減でき、離婚手続きをスムーズに進めていくことができるでしょう。

ぜひ最後までお読みいただき、離婚準備に役立てていただけましたら幸いです。

目次

離婚したい

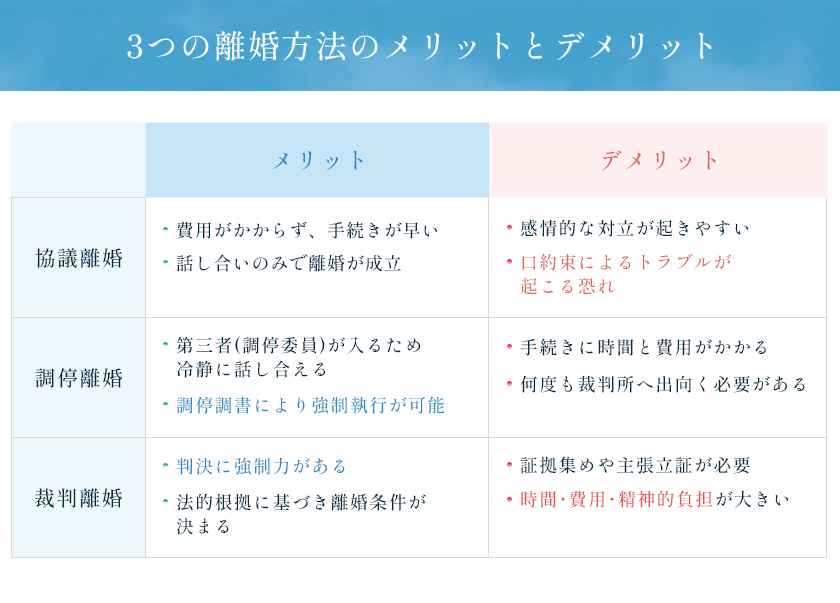

離婚したい場合、その方法としては一般的に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

離婚したいときの方法は?

協議離婚

協議離婚は、夫婦で話し合って合意し、離婚届を提出することで離婚成立となる方法です(民法第763条)。裁判所手数料などがかからず、費用や時間が少なくて済むという手軽さから、日本における離婚の約9割が、この協議離婚とされています。

ただし、第三者を介さず夫婦だけで話し合うため、感情的な対立が生じやすく、口約束のまま離婚してしまうと、離婚後に金銭的トラブルが生じかねないという側面もあります。

調停離婚

調停離婚は、夫婦での話し合いによる離婚が成立しない場合に、家庭裁判所で調停委員と話し合う離婚方法です(家事事件手続法第244条)。夫婦が直接顔を合わせる必要はないため、冷静に意見を交換することができる点がメリットです。

調停は複数回にわたって行われ、合意内容は裁判所が「調停調書」にとりまとめます。この調停調書には判決と同等の効力があるため、金銭問題などが守られない場合でも強制執行が可能です。ただし、調停期日の日程調整や、複数回の出席が必要となるため、協議離婚に比べ時間と手間や費用がかかる傾向にあります。

裁判離婚

裁判離婚は、協議や調停でも離婚の合意に至らなかった場合に利用される離婚方法です。裁判では、法律に定められた法定離婚事由(民法第770条1項)という離婚原因がある場合に限り、離婚が認められます。そのため、法定離婚事由があることを立証するための証拠が非常に重要です。

裁判の場合、判決が確定するまで半年以上、あるいは数年を要する場合もあり、協議離婚や調停離婚よりも時間や手間、費用がかかります。判決には強制力があるため、財産分与や養育費の履行を確実に実行させやすいメリットがありますが、訴訟費用や弁護士費用などの経済的な負担も少なくないため、離婚裁判をするかどうかは慎重に検討すべきです。

離婚準備

実際に離婚を進める際、十分な下調べや準備を怠ってしまうと、後で思わぬトラブルが発生したり、手続きが滞ったりしてしまうことも少なくありません。一度こじれてしまうと、当事者間だけで解決するのは難しく、調停や裁判手続きに発展して、離婚問題が長期化するケースも見受けられます。

スムーズに離婚手続きをするためには、時間的にも精神的にも余裕をもって準備をすることが重要なのです。そこで以下では、具体的な離婚準備について、詳しく見ていきたいと思います。

離婚に必要なこと

(1)離婚理由の整理

離婚を進める上で最も重要なのは、離婚を考えるに至った理由や背景を明確に整理しておくことです。夫婦間のトラブルや葛藤がどのように生じ、なぜ離婚を考えるようになったのかを冷静に振り返り、具体的かつ客観的に記録しておくことで、話し合いや離婚調停、離婚裁判などにおいて、適切な主張や効果的な対処が可能になります。

特に、離婚について相手方の同意が得られない場合に、離婚理由というものが非常に重要になってきます。

相手が合意してくれないと、協議や調停では離婚ができないため、離婚裁判を行うことになるでしょう。この場合、裁判所に離婚が認められるためには、法律で定められている離婚原因「法定離婚事由(民法第770条1項)」に該当していることが必要となります。

(裁判上の離婚)

民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらの法定離婚事由に該当するかどうかを具体的な事実に基づいて丁寧に検討し、整理しておきましょう。

また、自らが離婚の原因を作ったと判断される場合(有責配偶者)には、離婚請求が認められにくくなります。これは、自分の行為によって婚姻関係を破綻させておきながら、自らの都合で離婚を求めることは、公平性に欠けるとされているからです。ただし、一定の条件を満たせば例外的に認められることもあるため、状況が複雑な場合は弁護士などの専門家に相談し、慎重に進めることが望ましいでしょう。

離婚の理由や状況を整理しておくことで、自分自身の考えが整理され、協議や調停においても冷静に対応できるようになります。また、離婚についての交渉に関しても、明確な方針を立てやすくなるでしょう。

(2)離婚後の生活設計

離婚を考える際には、離婚後に自分がどのような生活を送るのかを事前にしっかりと考えておくことが大切です。離婚後は収入や住む場所、仕事や子どもの養育環境など生活全般が大きく変わります。具体的な収入や支出を考え、現実的な生活イメージを作っておくことで、不安や混乱を軽減できます。配偶者の収入に頼らず、自分自身で生活費をまかなえるようにすることで、経済的にも気持ちの面でも安心して新しい生活を始められるでしょう。

まず、離婚後の収入と支出を具体的に見積もりましょう。自分が働いて得られる給与に加え、離婚によって受け取ることができる慰謝料や養育費、あるいは公的な手当や補助制度の利用も検討して、現実的な収入額を考えてみましょう。同時に、毎月の生活費や家賃、子どもの教育費、医療費といった支出についても具体的な金額を書き出しておくと、離婚後の生活がどの程度成り立つのかがイメージしやすくなります。もし収入に不安がある場合には、今の仕事の働き方を見直したり、資格取得や転職を検討したりと、早めに対策を考えておくことが大切です。

住居や生活環境についても考えておく必要があります。たとえば、賃貸住宅を新たに借りるのか、実家に戻って一旦落ち着くのか。持ち家の場合はそのまま住み続けるのか、それとも売却や処分をするのかなど、現在所有している不動産なども考慮した上で、検討しなければなりません。

特に、子どもがいる場合は、通園や通学にも配慮し、近くに医療機関があるか、子どもを預けやすい環境か、といった点についても考えて、無理のない住居環境を整えることが重要です。

また、離婚後の健康保険や国民年金、補助金申請といった各種行政手続きに関しても、変更手続きをする必要があります。自身のケースに必要な手続きを漏れなく把握し、どのような手続きが必要なのか事前に調べ、スムーズに手続きを行えるよう準備しておくことも重要です。

(3)財産の把握

離婚時には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を公平に分ける「財産分与」を行うことができます。この財産分与を円滑に進めるためには、まず夫婦が所有する財産を正確に把握しておくことと、対象になる財産・ならない財産を区別しておくことが重要です。

財産分与の対象となる財産は多岐に渡ります。銀行の預金口座や現金、自宅や土地などの不動産のほか、自動車、株式や投資信託などの有価証券、生命保険の解約返戻金、場合によっては将来的に配偶者が受け取る退職金も財産分与の対象財産になることがあります。

なお、財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦で協力して築いた「共有財産」に限られます。そのため、結婚前から個人で所有していた財産や、結婚後に親などからの相続や贈与で得た財産は、その人個人の「特有財産」となり、原則として財産分与の対象にはなりません。ですので、共有財産なのか特有財産なのかを、しっかり区別して記録しておくことも大切です。

また、財産分与では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンやクレジットカードの借入れなどのマイナスの財産も財産分与の対象となります。そのため、どのような負債がどの程度あるのか、プラスの財産と同じように確認し、整理しておく必要があります。

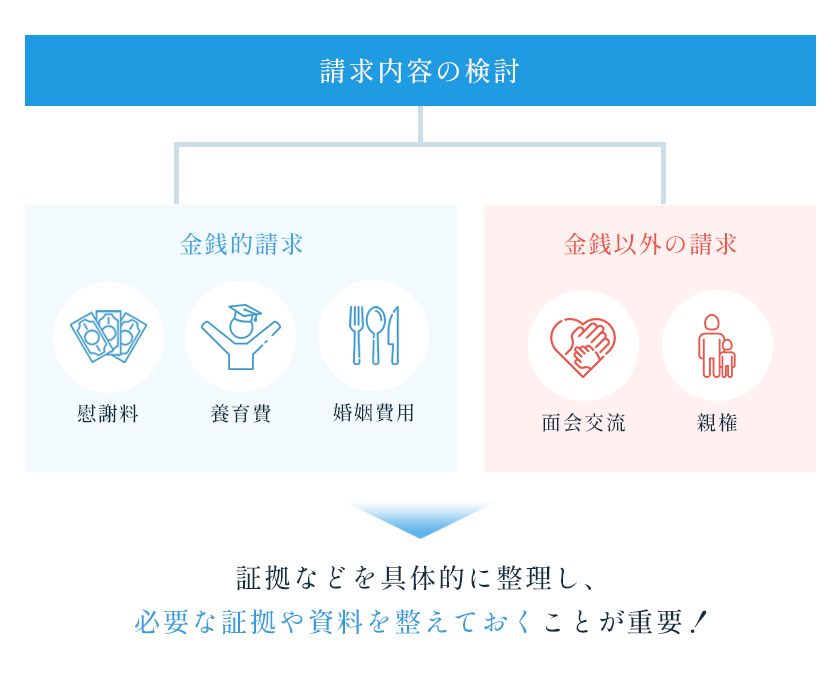

(4)金銭的請求の内容の検討

離婚に際して、財産分与以外にも慰謝料や養育費、婚姻費用など、さまざまな金銭的請求が生じる可能性があります。こうした請求は個々の状況により異なるため、自身の場合にどのような請求ができるのか、また、相手方からどのような請求を受ける可能性があるのかを、事前に整理しておくことが重要です。

たとえば、相手方に不貞行為(浮気や不倫)やDV、精神的な暴力(モラルハラスメント)など、離婚原因がある場合には、慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、離婚の原因となった行為の悪質さや婚姻期間の長さ、精神的苦痛の程度などによって異なります。そのため、慰謝料請求を考える際には、自分が受けた精神的苦痛の内容を明確に説明できるように整理し、その証拠となるメールや写真、医療機関の診断書、第三者の証言などを準備しておくことが必要です。

夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者でない親も、離婚後も子どもを養育する義務があります。この扶養義務に基づき、子どもの養育に必要な費用(養育費)を相手方に対して請求することができます。養育費の額は、双方の収入状況や子どもの人数、年齢、教育環境などにより決めることになります。具体的な金額については、裁判所が公開している養育費算定表の基準を参考にすることが一般的です。養育費は子どもが成人するまで継続して支払うことが原則なので、支払い方法や期間などについても細かく取り決めておくことが重要です。

また、夫婦が離婚前に別居している場合、収入の多い方は収入の少ない方に対して、別居中の生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。婚姻費用の金額は夫婦の収入差や別居前の生活水準、子どもの養育状況などを考慮して決定することになります。婚姻費用算定表を活用して、適切な金額を事前に確認し、夫婦間で公平な負担となるように整理しておくことが望ましいでしょう。

こうした金銭的請求について具体的に整理し、必要な証拠や資料を整えておくことによって、離婚協議や調停、裁判などをスムーズかつ納得のいく形で進めることが期待できるのです。

(5)金銭以外の請求内容の検討

離婚準備の際には、財産分与などの金銭的な問題だけでなく、金銭面以外の請求についても準備が必要な場合があります。

たとえば、子どもがいる夫婦にとっては、離婚後の子どもの生活や成長に直接影響を与える「親権」や、子どもと非親権者との「面会交流」といった問題は、離婚準備の中でも重要な検討事項です。

親権とは、離婚後に子どもを養育し、子の財産を代わりに管理・処分する権利です。日本では離婚時に未成年の子がいる場合、離婚届に夫婦のどちらか一方を親権者として指定する必要があるため、離婚前に親権者について決めておかなければなりません。

親権者を決める際には、子どもの生活環境や学習環境、子育てへの関わり方、子ども自身の意思、これまでの育児実績などを総合的に考慮し、子どもにとって最も適切な環境を提供できる方を親権者にすることが望ましいとされています。ですので、親権を請求する場合は、自身が養育に適していると説明できるように、具体的な根拠を整理しておくようにしましょう。

また、親権者にはならない親も、離婚後に子どもと会う「面会交流」を請求することができます。面会交流の取り決めでは、子どもの年齢や生活状況、双方の親の希望を踏まえて、頻度や方法、場所や時間帯などを具体的に決めておくことが望ましいです。交流の方法としては、直接会うだけでなく、電話やオンラインでの通話、手紙のやり取りなども含め、子どもが無理なく安心して交流を続けられるような方法を検討しましょう。

ただし、離婚後の生活で日々状況は変化していくため、面会交流を認める、という点だけ明確に取り決めておき、具体的な交流場所や方法については都度連絡を取り合って決める、というやり方が一般的です。

このような金銭以外の請求内容についても、離婚前に丁寧に検討し準備しておくことが大切なのです。

(6)証拠収集

離婚準備では証拠の収集も欠かせません。自分が主張したいことを相手や調停委員、裁判官に納得してもらうために、それを裏付ける客観的な証拠を揃えておくことが大切です。

特に、相手が離婚に反対している場合や、相手の不倫を根拠に慰謝料を請求する場合などには、話し合いが難航することが予想されます。証拠があることで、話し合いがスムーズに進み、もし裁判になっても慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

たとえば、相手の浮気や不倫が離婚原因のケースでは、不貞相手とのメールやLINEのやり取り、ホテルや飲食店の領収書、ホテルや自宅への出入りの写真など、具体的な行動がわかるものを確保しておきます。

あるいは、相手のDVやモラハラのケースでは、病院で診断書をもらったり、怪我の写真を撮ったり、暴言や威圧的な態度を録音したり、日記をまめにつけておくと、相手の行為を証明しやすくなります。

こうした証拠収集は、必ず合法的な方法で行うことが大切です。自分自身で証拠を揃えることが難しい場合は、弁護士や探偵事務所などの専門家を活用することも考えてみてください。

離婚したいと思ったら

離婚準備においては、自分自身で対応することが難しい問題や、法的な判断が必要となる場面が少なくありません。特に、財産分与や慰謝料請求、親権、面会交流などの複雑な争点がある場合には、弁護士の法律相談を利用することが有効です。

弁護士に相談することで、自分の置かれた状況に適した具体的なアドバイスを得ることができます。また、法律に基づいた適切な対応方法を知ることで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

さらに、弁護士に依頼すると、離婚協議や調停で代理人として交渉してもらえますし、あらかじめ調停や裁判を見据えて対応してもらうこともできます。自分一人では感情的になってしまうような場面でも、第三者である弁護士が冷静に対応することで、問題解決に向けて円滑に手続きを進めていくことが可能となるでしょう。

相談の際には、自分の希望や心配な点を整理して伝え、関連する資料や証拠もあらかじめ準備しておくと、より充実した相談ができます。初回の相談料を、低額や無料で設定している法律事務所も多いです。可能な場合は複数の法律事務所で相談をし、自身のケースに適した弁護士を選んでいただくことをおすすめいたします。

Q&A

Q1.離婚したいと思ったら何から始めれば良いですか?

A:離婚を決意したら、まずは自分自身の置かれている状況や、離婚したい理由を冷静に整理し、自分がどのようなことを望んでいるのかを明確にすることから始めましょう。

Q2.離婚準備では何を準備したら良いですか?

A:離婚準備としてはまず、自分がなぜ離婚したいのかという理由を整理し、離婚後にどのような生活を送りたいかを具体的に考えることが大切です。また、財産分与に備え、夫婦の共有財産や個人の特有財産がどれくらいあるのかを正確に把握しておきましょう。その上で、財産分与や慰謝料、子どもの養育費などの金銭的な問題や、親権や面会交流など子どもに関する問題を具体的に検討しておく必要があります。さらに、自分の主張を裏付けるための証拠収集も進めておくことが望ましいでしょう。

Q3.離婚準備は別居していてもできますか?

A:はい、可能です。同居中は相手と顔を合わせることで感情的になったり、落ち着いて考えることが難しくなったりしますが、別居することでこうしたストレスから距離を置けるため、冷静に自分の将来の生活設計を考えたり、財産や金銭面についてゆっくり整理したりすることができます。一方で、証拠収集に関しては、別居してしまうと難しくなるケースもあるため、別居と同居のメリット・デメリットを検討することが重要です。

まとめ

離婚したいと思っただけでは、当然ですが離婚できません。離婚届を出す前に、考えるべき問題や準備すべきことは数多くあります。本記事でご紹介した離婚準備を入念にし、計画的に進めていくことが重要です。

ですが、離婚準備は何かと煩雑で、一人で進めていくのが難しい場合も少なくありません。そのような時には、早めに法律の専門家である弁護士に相談していただくことをおすすめいたします。

離婚したいが何から始めたら良いのか分からない、と悩みや疑問がある時には、まずは弁護士へご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、初回無料で法律相談を行っております。弁護士への相談はハードルが高い、と感じるかもしれませんが、対面だけでなく、お電話にてのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。