妻と離婚したい!妻と別れたい男性向け離婚準備や離婚に応じない妻の心理を解説

夫が妻と離婚したいと思っても、妻がすんなり離婚に応じてくれるとは限りません。

夫としては妻と結婚生活を続ける意味がないと思っていても、妻としては経済的な不安や子どもの将来、世間体などの理由から、離婚を拒否するケースが少なくないからです。

そのため、離婚に応じてくれない妻と離婚するためには、どうして離婚に応じてくれないのか、妻の心理状態を知ることも重要な対処法となります。

そこでこの記事では、離婚を望む夫と拒む妻、それぞれの心理や理由について見ていくとともに、妻と別れたい男性向けの離婚の準備や、妻に離婚を拒否された場合の離婚方法について、弁護士が分かりやすく解説させていただきます。

妻との離婚問題でお悩みの方や、妻との離婚協議がうまく進められない方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

妻と離婚したい夫

まずは、妻と離婚したいと考えている夫の心理や理由について見ていきましょう。

妻と離婚したい夫の理由

妻との離婚を決意した夫の理由には、それぞれにさまざまな理由があります。

この点、たとえば裁判所が集計する公的データである「司法統計」によると、離婚理由別の夫側からの離婚調停の申立て件数は、下の表の通りとなっています。

|

離婚理由 |

件数(夫) |

|

性格が合わない |

9,103 |

|

異性関係 |

1,817 |

|

暴力を振るう |

1,320 |

|

酒を飲み過ぎる |

376 |

|

性的不調和 |

1,592 |

|

浪費する |

1,748 |

|

病気 |

592 |

|

精神的に虐待する |

3,252 |

|

家庭を捨てて省みない |

720 |

|

家族親族と折り合いが悪い |

1,668 |

|

同居に応じない |

1,338 |

|

生活費を渡さない |

738 |

|

その他 |

3,242 |

|

不詳 |

756 |

|

総数 |

15,192 |

なお、離婚調停の申立てに際しては、離婚調停の申立ての理由(動機)を複数選ぶことができます。そのため、この司法統計のデータも「離婚調停の申立ての理由のうち、主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計したもの」となります。

そして、表を見ると申立て件数が圧倒的な離婚理由は、「性格が合わない」いわゆる「性格の不一致」となっています。

「性格の不一致」とは、夫婦間で価値観や考え方、日常生活のペースなどが合わず、お互いに理解し合えなくなる状態を指します。もともと、夫婦といっても、育ってきた環境の違う男女ですから、物事に対する考え方や価値観が違うのは当然です。そうした価値観の違いを受け入れ、時に譲歩するのが結婚生活ですが、互いに埋められない溝があったり、譲れない部分が結婚生活を揺るがすほどの大きな価値観の違いだったりすると、「このまま結婚生活を続けるのは難しい」となってしまうことが少なくありません。

さて、性格の不一致に次いで多いのは「精神的に虐待する」、いわゆるモラハラです。昔はあまり馴染みのない言葉だったかもしれませんが、近年になり、モラハラという言葉が広く一般的に知られるようになりました。

モラハラとは、言葉や態度で相手を侮辱したり威圧したりして、精神的に追い詰める行為を指します。たとえば、妻が夫に対して「男のくせに私より稼ぎが悪いなんて恥ずかしいわよ」と侮蔑的な言葉を投げかけたり、「こんな甲斐性なしの夫じゃ、私だってやっていけないわ」と能力を否定するような暴言を繰り返したりするケースが代表的です。また、「あなたがやると余計に時間がかかるから、何もしないで」などと家事や子育ての意欲をくじくような言動も、精神的に追い詰める行為といえるでしょう。

異性関係も、典型的な離婚理由です。異性関係とはつまり、一般的にいう浮気や不倫のことで、法律的には「不貞行為」といいます。妻が継続して夫以外の男性と性的関係を持つことは、夫婦の信頼関係を破綻させる行為です。また、不貞行為を原因として夫は妻に慰謝料を請求することも可能なため、離婚請求と同時に慰謝料請求をすることが珍しくありません。

また、司法統計のデータには明確に出ていませんが、「妻への愛情がなくなった・妻を嫌いになった」という理由や、「働かない、家事も育児もしない妻と別れたい」といった理由による離婚のケースも見受けられます。

夫としては、結婚生活を送るうちに、妻との価値観のずれやコミュニケーション不足などが重なり、次第に愛情を失ったり嫌悪感を募らせたりすることもあるでしょう。また、妻が生活費を負担せず、家事や育児にも非協力的だと、夫婦が協力し合う前提が崩れてしまい、一緒に生活を続けていく意味を見出せなくなってしまうこともあります。

以上のように、夫が妻との離婚を考えるきっかけには、さまざまな理由や心理があります。そして、必ずしも離婚理由は1つとは限りません。さまざまな要因が複合的に影響し、離婚を決意するきっかけとなるのです。

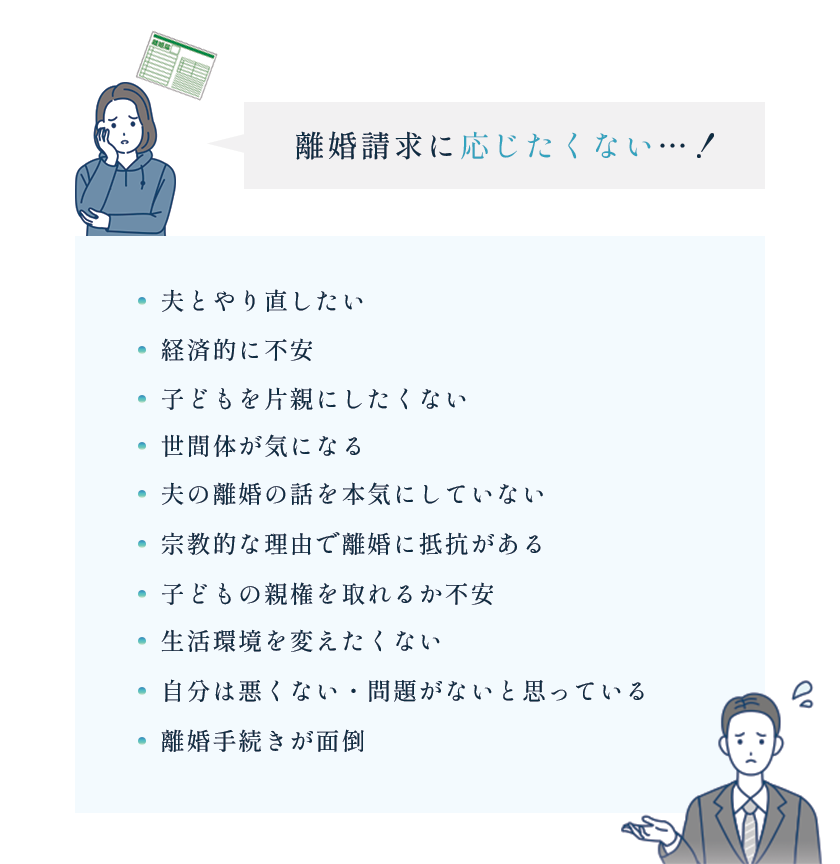

離婚してくれない妻の心理

上記の通り、それぞれの理由で夫が離婚を決意しても、なかなか妻が離婚に応じてくれない場合もあります。そうしたケースでは、妻はどのような心理・理由から離婚を拒否するのでしょうか。

離婚に応じない妻の心理・理由は?

夫からの離婚請求に応じない妻の心理・理由には、主に次の10の理由が挙げられます。

①夫とやり直したい

夫が妻と別れたいと思っていても、妻はまだ夫に気持ちが残っていて、夫とやり直したいと思っているケースがあります。

特に、夫が離婚を求める理由によっては、「悪いところは全部直すから」と、根本的な原因を解消すれば、改善の余地があると考えることもあるでしょう。

ですが、夫と妻の間には、もはや話し合いで埋めきれない温度差があり、たとえ根本的な原因を解消したとしても、夫の気持ちが戻る余地はない可能性もあります。妻がやり直したいと思って離婚を拒否しても、夫婦関係の修復は難しい場合も少なくないのです。

②経済的に不安

妻が離婚を拒否する理由としては、経済的な不安も大きいです。特に、結婚生活を続けている間は、妻は専業主婦であったり、パート労働者であったりと、家計が夫の収入によって支えられている場合が少なくありません。そのため、離婚後の生活に経済的な見通しが立たず、離婚に反対するケースが見受けられるのです。

特に、専業主婦やパート労働者の場合は安定した収入がないことが多く、こうした経済的負担を一人で担うのは難しいです。離婚時に引越しするとなった場合、そうした一時的な費用も必要ですが、すぐにまとまったお金を用意できない場合もあるでしょう。そのため、離婚後の収入の不安定さから、離婚を拒否する傾向が強くなるでしょう。

③子どもを片親にしたくない

未成年の子どもがいる場合、「子どもを片親にしたくないから」という理由で妻が離婚に反対するケースもあります。

離婚により、子どもが父親か母親のどちらかと離れて暮らすことになると、寂しい思いをさせたり、精神的に不安定になったりするのではないかと心配する母親は少なくありません。

経済的にも両親が揃った家庭と比べて苦しくなり、子どもが望む教育や生活環境を十分に与えられなくなるのではないか、という不安から離婚拒否することもあるようです。

また、離婚すること自体には反対していない場合でも、「離婚するのは今ではなく、子どもが成人するまで待ってほしい」と考えて離婚に応じないケースも見受けられます。

④世間体が気になる

妻が夫の離婚要求に応じない理由として、「世間体が気になる」という心理状態が背景にある場合もあります。

周囲が離婚に対してあまり理解を示さない環境だと、周囲の目を恐れて離婚に踏み切れない人も少なくありません。

日本社会には「結婚しているほうが社会的に安定している」という考え方が根強く残っているため、いざ離婚となると、肩身の狭い思いをするのではないかと不安に感じる人も少なくないでしょう。

また、職場や地域のコミュニティでの扱いが変わることを嫌って、離婚を回避しようとする場合もあります。噂話の対象になるのではないか、子どもが学校でからかわれたり、いじめられたりするのではないかと心配し、そうした周囲の反応が気になって、離婚に踏み切れないのです。

⑤夫の離婚の話を本気にしていない

妻が夫から離婚を切り出されても、その話を本気と受け止めずに離婚を拒否しているケースがあります。

たとえば、夫が普段から夫婦喧嘩の度に離婚すると口にしていると、妻は「今回も本気じゃないのだろう」と考え、実際には離婚する気はないと受け止めることもあるでしょう。妻は「一時的な勢いで言っているだけで、気を引くための発言だろう」と、そもそも話を取り合いません。

結果として、夫がどんなに離婚話を進めようとしても、妻は本気で対応しないため、協議がまったく進まない状況に陥ってしまうのです。

⑥宗教的な理由で離婚に抵抗がある

妻が夫から離婚を切り出されたとき、信仰や宗教上の考え方によっては、どうしても離婚に踏み切りづらい場合もあるでしょう。

たとえば、離婚を重大な罪とみなす宗派もあるため、妻としても夫婦関係が破綻している自覚があっても、「宗教の教えを破りたくない」という気持ちから離婚を拒むケースがあります。

⑦子どもの親権を取れるか不安

離婚後に子どもの親権をしっかり確保できるか不安という理由から、妻が離婚を拒否することもあります。

実際に、夫婦の話し合いで折り合いがつかなければ調停や裁判といった法的手段に進む可能性もあり、妻としては結果がどう転ぶか分からない状況で離婚に踏み切るのは、難しいところもあるでしょう。

⑧生活環境を変えたくない

仕事や住居など、これまでの生活環境を大きく変えたくない場合も、妻が離婚を拒否することがあります。

現在の住まいが変わることで、通勤や子どもの学校・友人関係が変化するなど、日常の基盤となる環境が変わってしまうと、想像以上にストレスが大きく、手続きの手間や経済的な負担も生じることになります。

子どもがいる場合は、学校や習い事への影響を考えなければならないため、簡単には離婚に踏み切れないことが多いでしょうし、結婚時の生活環境に合わせて勤務先を決めた場合、離婚時に転職しなければならないこともあるでしょう。

こうしたケースで妻に離婚に同意してもらうためには、生活環境をなるべく変えずに済むような離婚条件を提示するなどの工夫が必要になってくるかもしれません。

⑨自分は悪くない・問題がないと思っている

夫から離婚を求められても、「自分には非がない」「問題があるのは夫側だ」と思い、離婚を拒否する場合もあります。妻自身は夫婦関係におけるトラブルの原因が自分にはないと強く思っているため、離婚を切り出されてもすぐには納得できないことでしょう。夫と妻との間で認識にズレが生じているため、これが解消されない限り、離婚の話し合いは平行線を辿ることになってしまいます。

⑩離婚手続きが面倒

単に離婚手続きや話し合いが面倒だから、という理由で妻が離婚を拒否することも珍しくはありません。

離婚に際しては、子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料など、さまざまな取り決めが必要になります。

たとえば、財産分与ひとつ取り上げても、銀行口座や不動産をはじめとする夫婦の財産の確認、自宅や車の名義変更や住宅ローンの処理、売却手続きなど、決めなければならないこと、やらなければならないことがたくさんあります。こうした離婚にともなうさまざまな手続きを、正直なところ、非常に面倒だと感じる人も多いでしょう。

こうした煩わしさを考えると、妻側にも多少の不満があっても、「離婚するより我慢して結婚生活を続ける方が楽」となるケースもあるのかもしれません。

妻と別れたい男性の離婚準備のポイント

次に、妻と離婚したい男性向けに、離婚準備のポイントをご紹介いたします。

(1)証拠収集

離婚準備では、法定離婚事由があることを客観的に証明するための証拠や、慰謝料請求のための証拠を収集することが重要です。

まず、日本においては、夫婦が話し合いで離婚できない場合は、最終的に離婚裁判によって離婚の可否を争うことになります。この際、離婚裁判で離婚が認められるためには、民法に定められた法定離婚事由(民法第770条1項)が必要です。

そのため、法定離婚事由があることを客観的に立証する証拠が非常に重要となります。証拠によって主張を立証できなければ、離婚原因がないと判断され、離婚できなくなってしまう可能性もあるため、離婚裁判を有利に進めるためには十分に証拠を集めておくことが大切です。

また、配偶者の不倫やDVを根拠に慰謝料を請求する場合も、不倫やDVがあったことを客観的に証明するため、証拠が重要となります。

証拠を集める際には、違法な方法を使わないよう十分に注意が必要です。また、集めた証拠は適切に管理し、破損や紛失を防ぐための対策を講じましょう。自分ひとりで証拠収集が難しい場合には、弁護士に早めに相談することをおすすめいたします。

(2)財産分与のための準備

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分配する手続きです。財産分与の話し合いを円滑に進めるためには、対象となる共有財産について事前にしっかりと把握しておくことが重要です。

まず、家や土地、預貯金、株式、生命保険など、どのような財産があるのかを整理しましょう。同時に、住宅ローンや借金などの負債についても確認しておく必要があります。マイナスの財産も、財産分与の対象となるためです。

また、財産分与の対象とならない特有財産について、共有財産との区別をつけておきましょう。親から相続した遺産や、結婚前から持っていた個人の貯蓄などは、特有財産として扱われ、財産分与の対象にはなりません。そのため、どの財産が共有財産で、どの財産が特有財産なのかを、あらかじめ明確にしておくことが大切です。

そして、財産分与の話し合いでは、相手から不利な条件を押し付けられないように注意しましょう。中には、意図的に資産を隠したり、借金の存在を伏せたりするケースもあるため、財産の状況をしっかりと調査し、納得できる形で合意できるよう、準備することが重要です。

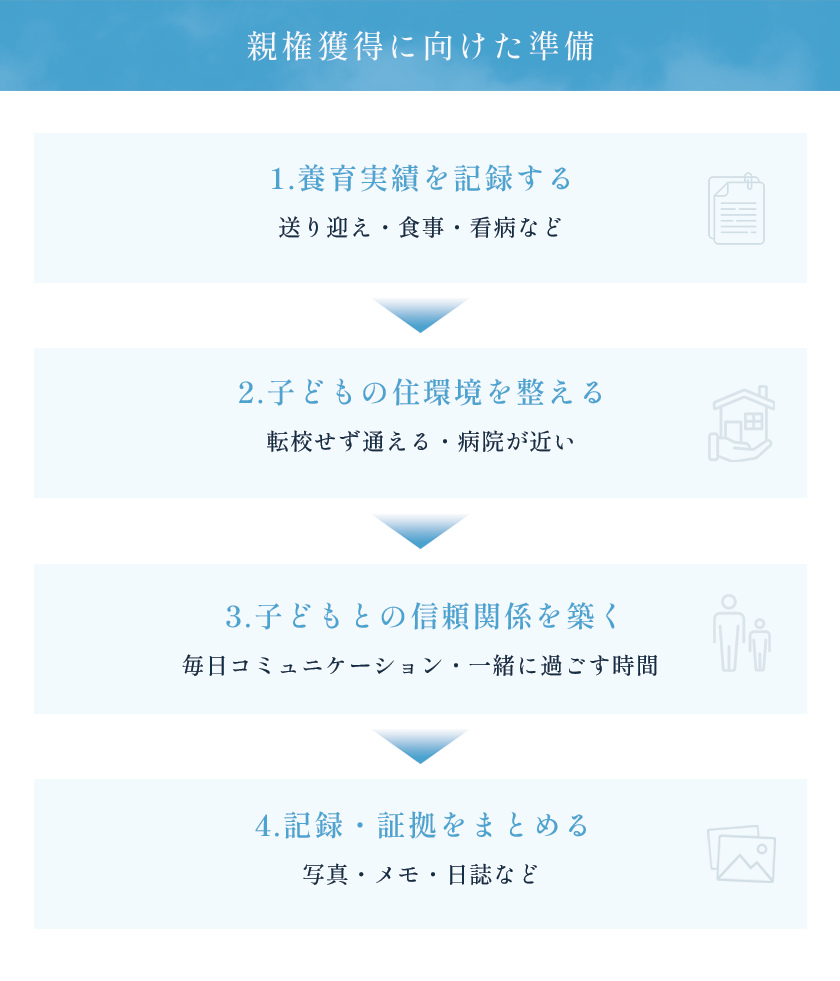

(3)親権獲得に向けた準備

夫婦に未成年の子がいる場合、離婚時に夫か妻のどちらかを必ず親権者に定めなければなりません。ところで、日本では親権は母親が有利とされる傾向があり、特に幼い子どもの場合は、母親が親権を得るケースが圧倒的に多いのが現状です。そのため、母親よりも子どもの養育に適していることを示さなければ、父親が子どもの親権を獲得するのは難しいでしょう。

まず、自身が子どもの養育に深く関わっていることを証明するために、詳細な記録を残しましょう。単なるメモではなく、具体的にどのような役割を担っているのかを明確に示すと、より説得力が増します。保育園や学校への送り迎えの頻度、食事の準備、入浴や寝かしつけ、体調不良時の看病や病院への付き添いなどを正確に記録しておくと、子どもの養育に関わってきたという養育実績の証拠となります。

子どもが安心して暮らせる環境を整えることも重要です。通学の利便性や医療機関へのアクセス、周囲の生活環境を考慮して、離婚後に子どもが住む家を確保しましょう。転居が必要な場合は、子どもの生活に与える影響を最小限に抑えられるようにし、できる限り現状の生活リズムを維持できる環境を整えることが望ましいです。

もっとも大切なのは、日頃から子どもとの信頼関係を深める努力を怠らないことです。日々の生活の中で子どもと向き合う時間をつくり、仕事が忙しくても、なるべく毎日コミュニケーションを取るよう心掛けましょう。

親権獲得のためには、このように時間をかけて入念に準備をすることが非常に重要です。

(4)養育費の試算

子どもの親権を得ず、相手に養育費を支払う場合は、養育費の適正額をシミュレーションしておきましょう。

子どもの生活費にいくら必要となり、自分はいくら支払うべきなのかを、「養育費算定表」の基準を参考に、シミュレーションしておくことをおすすめいたします。

目安の金額について事前に把握しておけば、相手から高額の養育費を請求された場合に、「相場の金額から計算すると、適切な金額は〇〇円だ」と根拠を示しながら反論できます。養育費の支払いは子どものために必要なものですが、過剰な請求に対しては適切に対処することも大切です。不利な条件をそのまま受け入れると、将来的にもトラブルになりかねませんので、無理のない適切な金額となるよう、必ず目安の金額を確認しておきましょう。

養育費の支払い期間についても確認しておく必要があります。通常、養育費は子どもが成人するまで支払うものとされていますが、進学や就職の状況によっては、支払い期間の延長が求められることもあります。そのため、支払いの開始時点だけでなく、将来的な見直しについても話し合っておくことが望ましいでしょう。

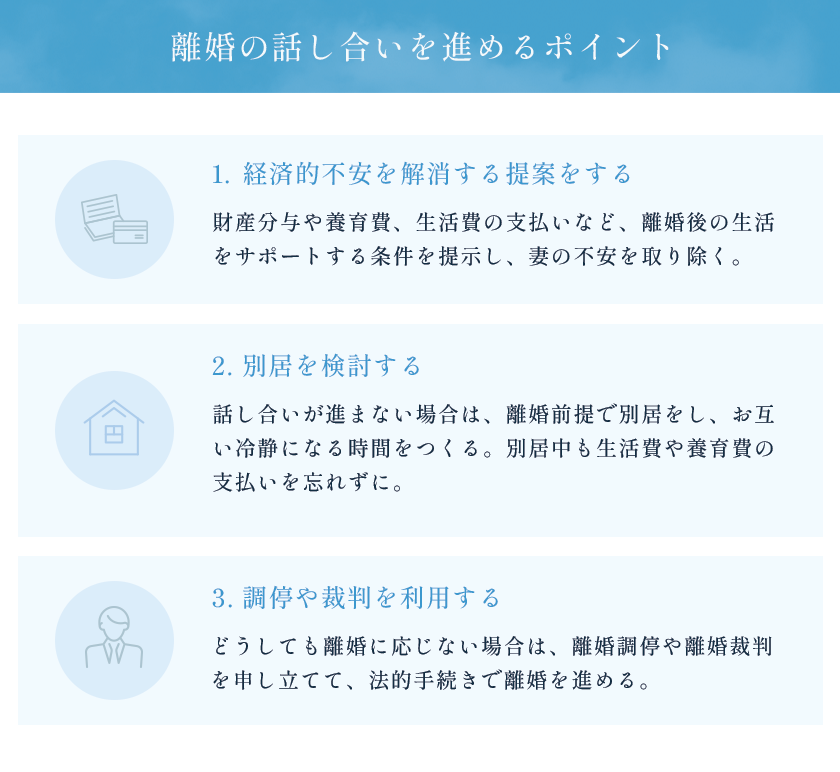

離婚してくれない妻と離婚する方法

妻が離婚に応じない場合、それでも離婚するためには、以下のポイントをおさえながら、離婚の話し合いを進めていくことが重要です。

(1)妻の経済的不安を払拭する条件を提示する

離婚後の生活費や住まい、子どもの養育費など、離婚後の経済的不安を解消できなければ、妻は離婚に踏み切れないことは本記事でお話しした通りです。

そこで、財産分与や養育費といった金銭的な離婚条件について、具体的な金額や支払い方法などを積極的に提案し、離婚後の生活に対する妻の不安を取り除いてあげることが重要です。

たとえば、妻側に多めに財産分与をしたり、ある程度まとまった生活資金を離婚時に渡したり、離婚後も一定期間は家賃や生活費を負担するなど、離婚後妻が自立できるようになるまでの生活をサポートする内容を提案することで、離婚の話し合いを円滑に進めることが期待できます。

(2)離婚前提の別居をする

協議がうまく進まない場合には、離婚を前提とした別居を検討するのも一つの方法です。物理的に距離を置くことで、お互いに冷静になって考えることができますし、離婚後に一人で生活する場合はどうなるのか、というイメージを持ちやすくもなります。

また、別居期間が長引くほど、夫婦間の溝が修復不能であると判断されやすくなり、離婚協議や離婚調停・離婚裁判を進める上でも、後々有利に働く可能性があります。

別居する場合、別居中の妻の生活費や子どもの養育費などを支払うことが重要です。そして、一方的な離婚は「悪意の遺棄」という法定離婚事由になり、別居をした夫側が有責配偶者となりかねないため、必ず妻と別居することについて話し合ってから、別居を始めるようにしましょう。

(3)離婚調停・裁判も検討する

いくら話し合いを続けても妻が離婚に応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも検討しましょう。離婚調停では、調停委員という第三者が間に入るため、夫婦が直接話し合わずに済みます。感情的にならずに話し合いが進むため、比較的スムーズに離婚成立する場合もあります。

離婚調停でも合意に至らない場合は、離婚裁判へと進むことになりますが、裁判では証拠や事実関係をもとに、最終的に裁判所が離婚の可否を判断します。妻がどんなに拒否していても、法律の観点から離婚が認められる条件を満たしていれば、離婚が成立する可能性は十分にありますので、あらかじめ離婚裁判も視野に入れておき、早い段階で証拠の収集などの離婚準備を始めると良いでしょう。

Q&A

Q1.妻と離婚したいと考える夫の主な理由は何ですか?

A:性格の不一致や、妻のモラハラ、妻の不貞行為をはじめ、さまざまな理由が考えられます。コミュニケーション不足や価値観のズレなどが重なって、これ以上結婚生活を続けられないと感じるケースが多いようです。

Q2.離婚を拒否する妻の理由は何ですか?

A:経済的な不安や、子どもを片親にしたくないといった家庭環境への懸念、宗教的理由や、世間体が気になる、といったさまざまな理由があります。自分は悪くないと感じていたり、夫の離婚の話をそもそも本気にしていなかったりすることもあるため、離婚の話を切り出す際は、感情的に説明することと、本気であることを伝えることが重要です。

Q3.離婚の話し合いをスムーズに進めるポイントはありますか?

A:まずは妻の不安や希望を把握し、必要に応じた経済的なサポートを約束するなど、具体的な条件を提示することが重要です。妻の不安を解消できれば、離婚に同意してもらえる可能性が高くなります。

離婚協議が難しい場合は、あらかじめ別居して冷却期間を設けるのも一つの方法でしょう。また、話し合いが完全に平行線をたどるようであれば、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判といった手段を視野に入れるようにしましょう。

まとめ

この記事では、妻と離婚したい夫の理由や、夫から離婚したいと言われた場合に離婚を拒否する妻の心理・理由などについて、弁護士が解説させていただきました。とはいえ、夫婦の関係は日々変化しますから、必ずしも一つの理由やきっかけだけで離婚を決断するわけではありません。実際には、さまざまな感情や事情が複雑に絡み合うため、本記事ではご紹介しきれなかった理由もあるかと思います。

夫から離婚したいと切り出しても、妻が離婚を拒んでいる場合は、まず妻の不安や疑問を真摯に受け止めるようにしましょう。妻が離婚に応じない理由によっては、その問題さえ解決できれば、離婚に応じてもらえる可能性があります。

離婚手続きを進めたくて焦ってしまうかもしれませんが、落ち着いて対応することが重要です。

自分ひとりで進めるのが難しいと思ったら、弁護士への相談もご検討ください。弁護士に依頼すれば、法律面や手続き面での専門的なアドバイスを得られるのはもちろん、必要書類の作成や、相手方との交渉も弁護士に任せることが可能です。離婚手続きにかかる手間や、精神的な負担を軽減しながら進めていくことが期待できます。

弁護士法人あおい法律事務所では、離婚問題についてのさまざまなご相談をお受けしております。当法律事務所の法律相談は、初回無料で行っておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。