同居解消|うまい理由や義両親への切り出し方を徹底解説!義父母と別居したい人必見

自分の実の両親や、配偶者の両親と同居しているという夫婦は少なくありません。

夫婦二人で生活するには経済的に厳しいからという理由や、義両親の介護が理由で一緒に住んでいるなど、その理由は多岐にわたります。しかし、こうして実親や義両親と同居を始めた夫婦の中には、同居を解消したいと思うようになる夫婦も少なくないようです。

この記事では、配偶者の義父や義母との同居によって、どのような問題が生じ、共同生活の解消に至るのか、弁護士が分かりやすく解説いたします。

共同生活を解消する方法や、その話の切り出し方などについても、簡単にご説明させていただきます。

目次

同居解消

- 年齢的にまだ若いため、経済的自立が難しく、旦那の実家で義両親と一緒に同居することにした。

- 旦那の両親が高齢で介護が必要なので、旦那の両親と同居することにした。

- 旦那が実家で暮らしたがっていた。姑との仲も普通で、特に反対する理由もなかったので、旦那の実家で同居することにした。

こういったさまざまな理由から、配偶者の両親(義両親)と同居する夫婦は少なくありません。特に日本では、昨今こそ妻の実家で同居するケースも増えてきましたが、従来より同居といえば、旦那側の実家で同居する形が一般的でした。

同居を解消したい

義両親の持ち家で、水道光熱費も負担してくれるなど、経済的なメリットがあったり、嫁・姑の仲が良く、共同生活がうまくいっている世帯もあります。

しかし、その一方で、義父や義母との同居生活がストレスになっている夫や妻も少なくありません。

義父や義母との同居によって生じるストレスを、妻は「旦那に理解してもらいたい」と思うことでしょう。しかし、嫁と姑の間で板挟み状態になることを厭って、妻に我慢してくれと言うばかりだったり、妻の不満や愚痴を聞かずにまともに取り合ってくれない夫も少なくありません。

妻としては、「旦那の両親の問題なのだから、旦那が解決するべきだ」と考えます。しかし、夫が義両親と妻との関係の改善に消極的であったり、妻の訴えも放置しているようだと、妻は「旦那は頼りにならない」と感じ、夫に対しても不満やストレスを抱くことになってしまいます。

「旦那が同居のストレスを分かってくれない」という妻の悩みを放置していると、快適な同居生活どころか、最悪の場合は離婚に至ってしまう可能性もあるのです。

義両親との同居がしんどい!

一つの大きな問題は、義父や義母の干渉や口出しです。例えば、食事のメニュー選びから子どもの教育方法、さらには家庭の財政管理に至るまで、義父や義母の介入は幅広い範囲に及びます。妻は自分の考えた通りにやりたいと思っても、旦那側の実家に置いてもらっているという意識があったりと、なかなか強く反対できずに、ストレスを感じてしまう場合があります。

また、プライバシーの侵害も大きな懸念です。共同生活において、個人の空間や時間が制限されることは避けられません。夫婦の部屋に無断で入られたり、個人的な会話が盗み聞きされることもあります。プライバシーが守られないという状況は、精神的な圧迫感を感じることに繋がります。

育児や家事に対する考え方の違いも、同居のストレスの一因となります。

例えば、現代の家庭では、育児や家事における男女平等の観点が重視されていますが、これに対し、伝統的な家族の価値観を持つ義父や義母は異なる見解を持つことが多く、特に妻と姑の間で衝突を生むことがあります。

また、自分の生活リズムや趣味が制限されることにより、自己実現やリラックスする機会が減少します。夜遅くまで読書や映画鑑賞など自分の時間を楽しむ妻に対して、義両親が「早く寝るべき」と意見してくることがあるでしょう。義父や義母にとっては、息子の嫁に気を配っている・世話をしているという厚意による発言だったとしても、妻の受け取り方・感じ方によっては、ストレスになるのです。

さらに、夫婦の時間の減少も大きな問題です。義両親との同居により、夫婦が二人きりで過ごす時間が減少し、これが夫婦関係に悪影響を及ぼすことがあります。夫婦間のコミュニケーションの機会が減り、お互いの感情を理解し合う時間が不足することで、距離感が生まれてしまうこともあるのです。

同居解消したいと思ったら

こうした同居を解消したいと思ったときには、まずは何をしたらよいでしょうか。以下では、これについて解説していきます。

①第三者に相談する

まず、同居によるストレスや悩みを第三者に相談することが有効です。心理カウンセラーや家族カウンセリングの専門家に相談することで、客観的な意見やアドバイスを得ることができ、解決策を見つける手助けになります。

また、友人や信頼できる親族に話を聞いてもらうことも、心の負担を軽減するのに役立ちます。

②義理の両親と夫婦との同居ルールを作る

妻が同居解消したいと感じる主な理由は、義理の両親からの干渉です。そこで、同居の負担を解消するには、義理の両親からの干渉をなくすことが重要です。

同居のルールとしては、例えば次のようなルールが考えられます。

- 個人や夫婦の部屋は私的空間なので、入室する前には必ず許可を求める。

- 個人の郵便物や携帯電話、パソコンなどには、許可なく触らない。

- 家族外の人が訪れる際は、事前に他の家族に相談する。

- 子供の育児については親が主導し、義両親は、親の意見を尊重する。

③義理の両親と話し合う

いくら同居生活のルールを作成しても、日常生活は想定通りにはいきません。思いもよらないことが起こったり、ルールにするほどではない、と思っていた些細なことについて、気付かぬうちに不満が蓄積していくこともあります。

そうした日々の不満を解消するためにも、日頃から義理の両親とコミュニケーションを取っておくことが大切です。

また、自分が嫌だと感じたこと、改善してほしいと思ったことは、言葉にして夫や妻、義両親に伝えましょう。相手は善意であったり、育ってきた環境の違いから、常識や価値観が異なるためにすれ違っていたりする場合も少なくありません。

解消できる誤解は早めに解消しておくことが重要です。

④同居生活を解消する

このような対応をしてみても、どうにもならないこともあるでしょう。

そうしたときには、同居生活自体を解消することを親権に考えることも必要となってきます。

経済的に夫婦だけで自立するのが不安という場合もあるでしょう。慣れ親しんだ実家を出ることに、抵抗のある人もいるかもしれません。

ですが、状況や環境を見て同居の解消が可能なのであれば、これも選択肢の一つとなります。

同居解消のうまい理由はある?

同居解消のうまい理由

同居解消の話をする際に、義両親を傷つけないように、あるいはこれ以上関係がこじれないように、どこまで正直に理由を伝えるか、悩むところです。

確実な正解はないですが、同居の理由を説明する際には、以下の3つのポイントを押さえるようにしましょう。

- 義両親への感謝の気持ちを述べる。

- 同居解消の理由を、丁寧に説明する。

- 今後の付き合い方を肯定的に話す。

同居解消を申し出る前に、まずは義両親への感謝の気持ちを述べましょう。同居期間中、義両親に助けてもらったことや、感謝していることを具体的に伝えます。

次に、同居解消の理由を、丁寧に説明します。理由は、あくまでも個人的な感覚や考え方なので、絶対的な正解はありません。しかし、義両親の気持ちを尊重し、理解してもらえるように、誠実に伝えることが大切です。義両親の存在がストレスだったから、という理由があったとしても、「夫婦二人の空間や時間をもっと大切にしたいから」などと、前向きに伝えることをおすすめいたします。

最後に、今後の義両親との付き合い方についても、肯定的に話し合いましょう。同居解消後も、義両親との関係を良好に保つためには、定期的に会ったり、電話やメールで連絡を取り合ったりすることが重要です。

不仲だから関係を断つために同居を解消する、という批判的な姿勢を示すのはおすすめできません。夫婦の経済的な自立など、前向きな理由を出すと良いでしょう。

同居から別居へ|同居を解消する方法

さて、義両親との同居を解消したいと思っても、翌日すぐに別居して新生活をスタートできるわけではありません。同居の解消と言っても、同じ市内の別の住居に住むケースや、転職・子供の転校などをともなう遠距離に移り住むケースもあるでしょう。

同居の解消のためには、事前にきちんと準備しておかなければなりません。また、同居を解消する際に、義両親との仲が必要以上に険悪にならないよう、同居解消の話の切り出し方やタイミングについても、考慮しておくことが大切です。

同居解消にあたっては、主に、以下のような準備をしなければなりません。

- 夫婦で意思を共有し団結する。

- 同居を解消しても生活していけるかを検討する。

- 同居を解消したいと主張するための資料を備えておく。

- 転居先や職を探す。

まず、夫婦で意見をしっかりと共有し、同居解消に関して一致した立場を取ることが大切です。同居解消は、夫婦の人生において大きな変化です。夫婦が同じ方向を向いて、同じ意思を共有していなければ、同居解消を進めるのが難しくなります。

互いの考えや感じていることを話し合い、なぜ同居を解消したいのか、どのような生活を望んでいるのかを理解し合うことが必要です。

次に、同居解消後の生活について検討しましょう。経済的な自立が難しかったり、将来に備えて節約するために、義両親との同居に踏み切る夫婦は少なくありません。そのため、特に、金銭面で自立して生活できるかどうかが重要です。

収入、支出、貯金の状況を見直し、必要な生活費を計算して、同居解消後も経済的に安定して生活できるかを確認しましょう。このとき、必要であれば専門家の助言を受けることも一つの方法です。

そして、同居解消の意向を伝える際には、その理由や根拠を明確にするための資料も必要です。同居生活での問題点やストレスの原因を記録したメモや、同居を解消した後の生活に関する計画案などが役立ちます。なぜ同居を解消したいのかを、配偶者や義両親に理解してもらうための資料を整理しておきましょう。

同居解消後の住居や住所によっては、子供が転校することになるかもしれません。また、専業主婦だった妻が働く必要が生じることもあります。住む場所を探す際には、予算や立地、生活環境を考慮して、同居解消後の経済的な条件に合った場所を選びましょう。

同居解消の切り出し方

同居解消の話を切り出すタイミングとしては、前述のような同居解消の準備が済んでからをおすすめいたします。準備もできていないうちに同居解消の話を切り出して、もし話し合いが揉めた場合、「すぐに出て行け!」と追い出される可能性や、反対に、同居解消を妨害される可能性もあるからです。

同居解消の話をする時には、新しい住居へすぐにでも移動できるように、準備を完了させておくと安心です。もっとも、もし話し合いで同居を続ける可能性があるということでしたら、新しい住居を借りる前に話を切り出すこともあり得るでしょう。

そして、同居解消の話は、家族全員がリラックスしている時に、落ち着いて話し合いのできる平穏な環境で行うことが望ましいです。例えば、個室のあるレストランやカフェなどは、適度に人目があるため感情的になりにくく、お互い冷静に話し合うことが期待できます。

また、夫の両親との同居を解消したい場合に、義親と話し合いをする時には、まず一言目は夫から話し出すと良いでしょう。嫁にとって、夫の両親は実親ではなく義親であるように、夫の両親にとって嫁はあくまで「息子の嫁」に過ぎません。義親が息子の嫁に対して気を使いすぎて話し合いが進まないこともあれば、「息子は同居で良いと思っているのに、息子の嫁が同居を解消したがっているんだ」と思われ、同居解消に感情的に反対されてしまう可能性があります。

義親との話し合いは旦那に主導してもらい、関係性によっては、旦那に一任して妻は話し合いの場に居合わせないようにするのも、一つのやり方です。

同居解消したら親子ローンはどうなる?

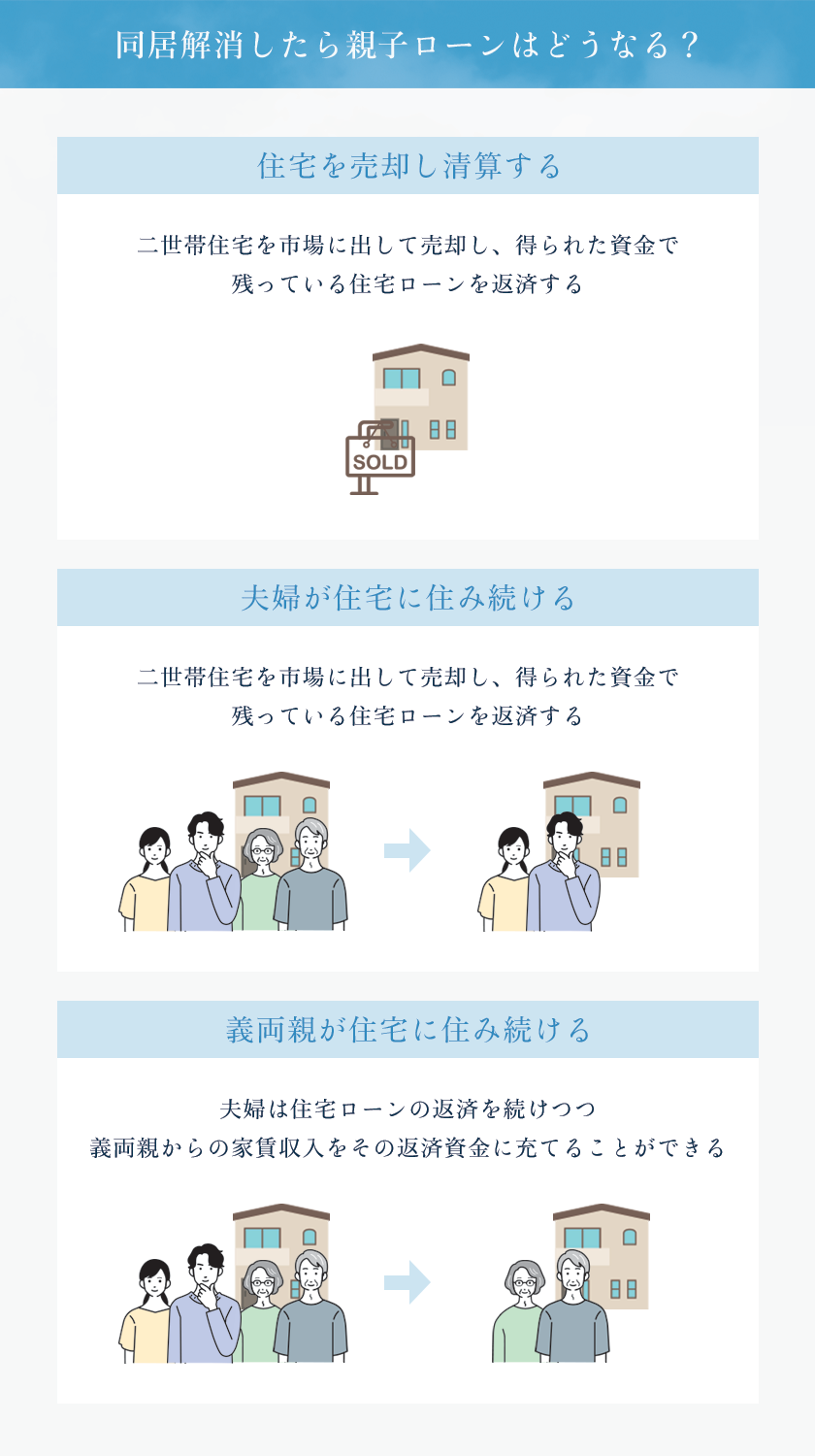

義父母と二世帯住宅を建てて同居していた場合などに、その住宅のローンを夫婦が組んでいる、というケースがあります。こうした場合に、住宅ローンをどのようにするかという問題があります。これについては、主に次の3つの対処方法があります。

- 住宅を売却し清算する。

- 夫婦が住宅に住み続け、ローンも支払う。

- 住宅には義両親が住み続け、義両親から家賃などの名目で金銭を受け取り、ローン返済に充てる

①住宅を売却し清算する。

住宅を売却する方法では、二世帯住宅を市場に出して売却し、得られた資金で残っている住宅ローンを返済します。売却により得られる金額がローンの残高を上回る場合、その差額は夫婦に戻ります。

しかし、住宅市場の状況によっては、売却価格が住宅ローンの残高を下回るリスクも考慮する必要があります。

売却という決断は、住宅の価値、市場状況、および家族の将来計画を慎重に考慮して行うべきです。

②夫婦が住宅に住み続け、ローンも支払う。

二世帯住宅には夫婦が引き続き住みながら、住宅ローンの返済も夫婦が継続する方法です。

ここで重要なのは、住宅に住み続けることが、夫婦のライフスタイルや将来の計画に合致しているかどうかを十分に検討しておくことです。

例えば、子供、仕事、周辺環境など、家族構成や生活スタイルに応じて、その住宅に住み続けることが適切かどうかを判断する必要があります。

また、義両親が住宅を出ることになりますので、義両親の新しい居住地の選定や、引っ越しのサポートも考える必要があります。

③住宅には義両親が住み続け、義両親から家賃などの名目で金銭を受け取り、ローン返済に充てる。

義両親が二世帯住宅に住み続け、夫婦に対して家賃や住宅利用料を支払うことになります。この場合、夫婦は住宅ローンの返済を続けつつ、義両親からの家賃収入をその返済資金に充てることができます。

家賃の額は、市場価値、ローンの返済額、義両親の経済状況などを考慮して決定することが望ましいです。

また、家賃契約に関する法的なアドバイスを受けることも重要です。

さらに、夫婦が別の住居に移る場合、新しい住宅の選定や移転に伴う費用、義両親とのコミュニケーション方法なども計画に含める必要があります。家賃収入と新しい住居のコストをバランス良く管理することがポイントです。

同居しなくていい方法はある?

いくら配偶者の親とはいえ、他人と同居することに抵抗感を覚える人は少なくないでしょう。同居をして後悔するより、最初から同居を回避できれば、それに越したことはありません。

義両親との同居を回避するには、まず夫婦間で同居をしないことについて、認識を共有し固めておくことが重要です。

できれば結婚前から、同居に対して自分はどのように考えているか、相手に正直に伝えましょう。事前に同居についての話をしておくことで、もし義両親から同居を提案されたときには、配偶者の協力を期待できます。

もし義両親から同居の話が出たら、具体的な理由を挙げて断ることが効果的です。例えば、次のような同居を断る理由が考えられます。

- 同居する住居だと通勤の便が悪くなる。

- 子供の進学の関係で引っ越しは難しい。

- 義両親とは生活リズムが違うため、共同生活は互いに気を使ってしまう。

感情的に「同居は嫌」と反対せずに、現実的な問題点を示すことで、同居が必ずしも最適な選択ではないことを明らかにしましょう。また、「同居がストレスになって関係が悪化してしまうのが怖い。今の良好な関係を変えたくない」という気持ちを伝えることも一つの方法です。

そして、同居の代わりに、別の解決策を提案することも有効です。義両親の介護や孫の世話を理由に義両親が同居を希望しているのであれば、別居だが義両親の近くに引っ越す、頻繁に義両親を訪問する、家事や買い物を手伝うなど、ほどよい距離感で付き合っていくことを提案しましょう。

また、同居にも、完全に同一世帯での同居だけでなく、二世帯住宅や完全分離型の住宅での同居など、さまざまな形態があります。どうしても同居を回避できそうにない場合は、プライベートな空間や時間を確保できるような形での同居を提案してみましょう。

同居解消に関するQ&A

Q1.同居解消を考えていますが、夫婦でどのように準備を進めるべきですか?

同居解消を考える際には、まず夫婦で意見を共有し、一致した立場を取ることが重要です。この過程で、なぜ同居を解消したいのか、どのような生活を望んでいるのかを理解し合うことが必要です。

次に、同居解消後の生活計画を立て、金銭面での自立が可能かを検討します。収入、支出、貯金の状況を見直し、必要に応じて専門家の助言を求めることも良いでしょう。

また、新しい住居を選ぶ際には、予算や立地、生活環境を考慮し、家族の経済的条件に合った場所を選ぶことが大切です。

Q2.同居解消の話を義両親にどのように伝えるべきですか?

同居解消の話を切り出す際には、事前の準備が重要です。すべての準備が整ってから話を切り出すことをお勧めします。これには、新しい住居への移動計画が含まれ、万が一話し合いがこじれてしまい、すぐに出ていかなければならなくなった場合に備えて、いつでも移動できるようにしておくことが安心です。

同居解消の話をするタイミングと環境の選択にも配慮が必要です。家族全員がリラックスしており、冷静に話し合いができる環境で、同居解消の話を切り出すことが望ましいです。レストランやカフェなど、適度に人目がある場所は、感情的になりにくく、お互いに冷静な議論を促すことが期待できます。

特に、夫の両親との同居を解消したい場合は、話を切り出す際には夫が先に話し始めることが良いでしょう。夫が両親と話すことで、感情的な反対や誤解を避けることができます。また、夫婦の関係性に応じて、話し合いの場に妻が居合わせないようにすることも効果的なアプローチの一つです。このようにして、夫が主導することで、同居解消の話がスムーズに進む可能性が高まります。

Q3.二世帯住宅の同居解消時、住宅ローンの処理方法にはどのような選択肢がありますか?

二世帯住宅の同居解消時には、住宅ローンの処理に関して主に3つの方法が考えられます。

一つ目は、住宅を市場に出して売却し、得た資金でローンを返済する方法です。売却から得られる金額がローンの残高を上回れば、その差額は夫婦に戻ることになりますが、市場の状況によっては売却価格がローンを下回るリスクもあります。

また、夫婦が住宅に住み続けながらローンの返済を続ける方法もあります。義両親が住宅を出ることになるため、新しい居住地の選定や引っ越しのサポートが必要になります。

最後に、義両親が住宅に住み続け、夫婦に家賃を支払う方法もあります。この場合、夫婦は住宅ローンの返済を続ける一方で、義両親からの家賃収入をその返済資金に充てます。家賃の額は市場価値やローンの返済額、義両親の経済状況に基づいて決定されます。夫婦が別の住居に移る場合は、新しい住宅の選定や移転に伴う費用の計画も必要です。

まとめ

この記事では、配偶者の実家との同居によるストレスと同居の解消方法について、弁護士からご説明させていただきました。

同居生活の解消は、家族間の繋がりや法的な側面を考慮する必要がある、非常にデリケートな問題です。そして、同居解消を実行する際には、まず夫婦間での意見の共有と一致した立場を確立することが重要となります。

また、義両親へ同居解消を伝える切り出し方や、理由についての説明も、感情的にならないように、しっかり事前に準備をしておき、冷静に切り出すことがポイントです。

こうした義両親との同居に関する問題でお悩みやご不安がありましたら、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。