DVが原因で離婚する夫婦の慰謝料の相場は?デートDVの相場も解説

夫婦間で一方から暴力を振るわれた、付き合っている恋人からデート中に暴力を振るわれた場合など、DV(またはデートDV)を理由に慰謝料を請求できるケースがあります。

しかし、いざ慰謝料を請求したいと考えたときに、金額の相場がわからなくて不安に思う方も少なくないのではないでしょうか。慰謝料の相場を把握しておくことで、実際に請求する際にとても役に立ちます。

ここでは、DVが原因となる場合の慰謝料の相場や、金額を計算する際の考慮要素、請求方法などについて解説していきます。

目次

DVが原因で離婚する夫婦やカップルの慰謝料の相場

DVが原因で離婚する場合の慰謝料の相場

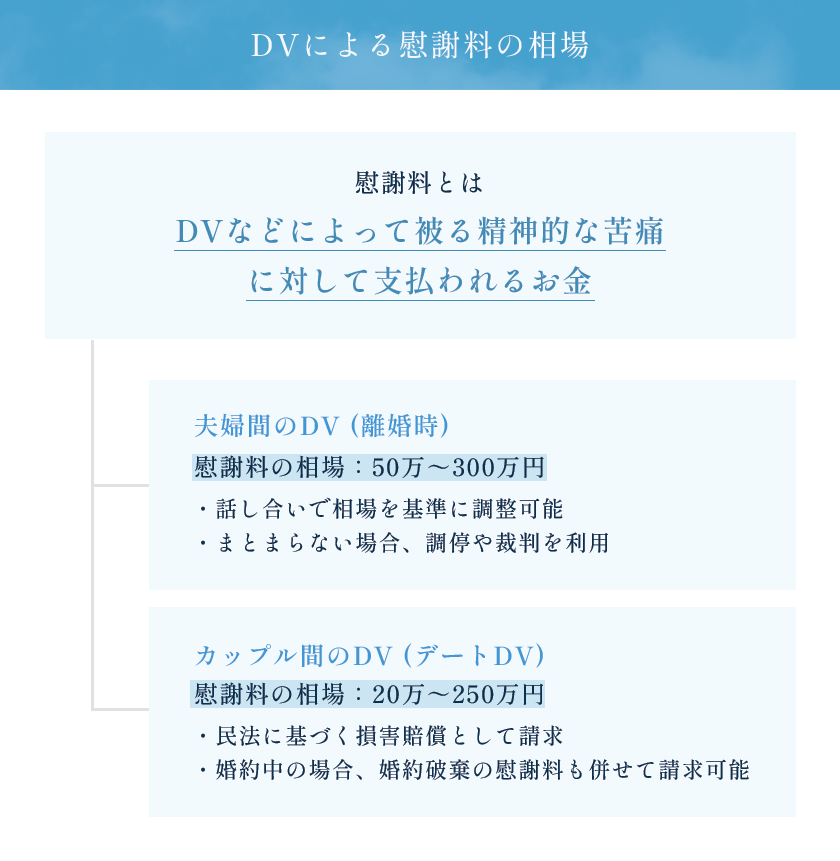

慰謝料とは、「DVなどによって被る精神的な苦痛に対して支払われるお金」のことです。

DVを受けて苦痛や痛みを味わったことに対して金銭を請求することができます。

特に離婚の際には、DVを受けて関係が破綻した場合に、DV行為を行った相手に対して慰謝料を請求する場合が多いでしょう。

婚姻している夫婦の一方からDVを受けた場合など、DVが原因で離婚する場合の慰謝料の相場は50万円~300万円ほどと言われています。

この目安だけを見ると、金額に幅があるように感じられるかもしれません。DVには殴る、蹴るなどの身体的な暴力があり、暴力の態様や被害の状況によって、慰謝料の金額も大幅に変わっていきます。

また、これらの暴力以外でも、言葉による精神的な暴力(いわゆる「パワハラ」)、性的な暴力、経済的な暴力など、DVには様々な内容がありますので、個々の事案でそれぞれの事情を考慮して、慰謝料額は定められるのです。

慰謝料の相場はあくまで目安ですが、夫婦で話し合う際には、相場を基準にして考えるとよいでしょう。

また、双方が納得するときには、増額や減額も可能になります。

一方で、夫婦間では話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停や裁判を利用して、解決する方法があります。この場合の慰謝料の金額は相場の範囲内で定められることが多いでしょう。

事実婚の場合の慰謝料の相場

事実婚とは、事実上は夫婦のように同居して生活しているけれども、婚姻届を役所に提出していない状態です。内縁の関係ともいわれます。

法律上、事実婚の場合でも正式な婚姻に準じて義務が生じるため、DVを原因にした慰謝料請求についても、正式な婚姻関係と同等の金額を請求することができます。

つまり、事実婚の場合でも、50万円~300万円ほどが慰謝料の相場であり、具体的な金額についてはDVの態様や被害状況によって変化していきます。

カップル(デートDV)の場合の慰謝料の相場

交際期間中のカップルが、一方に暴力を振るったり、性行為を強要したりして、パートナーの身体や心を傷付けることをデートDVといいます。

カップルであっても法律上はただの他人です。他人から殴られたり、蹴られたりして負傷した場合と同様に、相手に治療費や慰謝料を請求することができます。

カップルの場合には、20万円250万円ほどが相場となっています。

夫婦であれば離婚に伴って慰謝料請求をすることが可能ですが、カップルの場合は、民法に定められている不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求します。

また、婚約中のカップルであって、婚約者からDVがあり、DVを理由として婚約を破棄したい場合には、婚約破棄とDVによる慰謝料を併せて請求することが可能です。

慰謝料の金額については、カップル間で話し合って決めることもできますが、当事者だけの話し合いが難しい場合には、友人や親などの第三者を間に入れて話し合うことがおすすめです。

それでもまとまらないときには、弁護士に依頼して示談交渉を行ったり、裁判所の民事調停や民事裁判を利用するとよいでしょう。裁判所で手続を行う場合には、おおむね相場の範囲内で金額が定まることが多いでしょう。

判例から読み解く慰謝料の相場とは

DVが原因の離婚で慰謝料が認められた判例を紹介

ここまでは慰謝料の相場を紹介してきましたが、実際の裁判では、どのような事案でどのくらいの金額が慰謝料として認められるのでしょうか。

夫からの暴力や暴言などを理由として、離婚訴訟が提起された事案です。妻には暴力による通院歴や後遺症などは残っておらず、夫のDV行為に反撃もしていました。DVの経緯なども考慮して、比較的低額の金額が認められた事案です。

(東京地裁H18年8月28日)

夫から身体的な暴力と精神的な暴力があった事案です。婚姻期間は1年2か月であり、DVがあった期間は比較的短期間でした。また、妻が怪我をしたことを認める事実はなく、慰謝料は100万円となっています。

(東京地裁H18年1月17日)

度重なる夫からの身体的な暴力があり、妻は肋骨の不全骨折、腰の骨にヒビが入るなどの怪我を負ったことから、慰謝料200万円が認められた事案です。婚姻期間は10年以上であり、DVの期間が長期化していことも考慮されています。

(東京地裁H18年7月27日)

夫が顔面や頭部、背中や足を蹴る、二の腕をつねる、髪の毛を付かんで引きずり回す、妊娠中の腹を殴る、物を投げつける、罵声を浴びせるなど、深刻かつ継続的なDVを行っていた事案です。

婚姻期間は5年間でしたらが、妊娠当初から出産後まで暴力が続いており、慰謝料500万円が認められました。

(東京地裁H15年6月11日)

夫から髪を掴む、顔面を殴るなどの暴力があり、妻は子供を連れて別居しましたが、その後、妻は病院を受診してPTSDと診断されました。診断の結果、夫からのDVが原因でPTSDが発症したことが認められ、妻に慰謝料800万円が認められました。DVの程度がひとく、特にDVによってもたらされた結果が重大な損害であったため、高額の慰謝料が認められた事案です。

(神戸地裁H13年11月5日)

慰謝料の金額を争う上では、どれほどの証拠を集めることができるのかといったところも重要な要素となってきます。

証拠の集め方については、こちらの記事を参照してください。→内部リンク

相場を左右する考慮要素

慰謝料の金額については、個々の事情を考慮して定められますが、具体的にどのような考慮要素があるのか把握しておくことは、慰謝料請求を考える上で役に立ちます。

特に以下の考慮要素によってDVの慰謝料の金額は増減されます。詳しく見ていきましょう。

1 DVの回数や頻度

一度の暴力であっても慰謝料請求は可能です。

しかし、DVの回数や頻度が多くなればなるほど、慰謝料は高額になっていきます。

はっきりとした回数がわかない場合でも、DVの行われた頻度が年に2回だったのか、それとも月に1回や毎週、毎日のように行われていたのかなど、大体の目安がわかるように記録しておきましょう。

2 DVの期間

DVが行われた期間が長期的であるほど、慰謝料の金額は高額になります。

例えば、半年間に限って暴力を振るわれた場合と、5年にも及んで度々暴力を振るわれた場合では、後者の方がDVを受けた回数や頻度が多いものと考えられるため、金額が高額になります。

しかし、DVを受けた期間が短い場合でも、その間のDVの頻度が多く、ひどい暴力を振るわれたりした場合などには、高額になるケースもあります。

3 DVの内容

手加減なく拳で殴られる、顔面や急所を狙われるなど、激しい暴力行為は、高額な慰謝料を請求することができます。

また、軽度なものであっても、長時間に渡って執拗に繰り返し行われたり、殴る、蹴る、首を絞める、など複数の行為が行われる場合にも、同様に慰謝料が増額される傾向にあります。

4 DVによる怪我や後遺症の程度

DVによって、身体に痣や傷が残ったり、継続的な通院が必要で、治療期間が長期に渡るほど、高額な慰謝料となります。

また、後遺症が残る場合には、相場の金額を超える額が認められることもあります。身体に限らず、精神的な暴力でも、その後精神科を受診したり、うつ病や不安障害、PTSDなどを発症した場合には、同じく高額な慰謝料を請求することができます。

その他にも、不貞行為などの慰謝料請求と同じく、以下の要素が考慮される傾向にあります。

5 婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、円満な期間もあったものと考えられ、DVを受けたことに対する裏切られ感や精神的苦痛が大きいと考えられるため、慰謝料が増額される傾向にあります。

6 養育する子供の年齢や人数

幼少の子供がいるのにDVを行った、養育する子供の人数が多いのにDVを行い離婚する破綻原因を作ってしまった場合などは、精神的苦痛が大きいものと考えられるため、慰謝料額が増額されます。

また、子供に対してもDVが行われた場合や、夫婦のDVを見た子供がPTSDやうつ病などの精神疾患を患った場合などには、子供に与えた影響が大きいものと判断されるため、特に金額が高額になるでしょう。

7 社会的地位や年収

夫婦に高い社会的地位や経済力があるほど、慰謝料は増額されると考えられますが、最近の判例では、高い社会的地位や年収があっても、DVによる精神的苦痛はわからないと考えられており、慰謝料の金額には影響しないとしたものも見られます。

実際には、これら複数の要素を総合的に考慮しながら、慰謝料の金額は計算されます。

慰謝料を請求するには?過去のDVを訴えることは可能か?

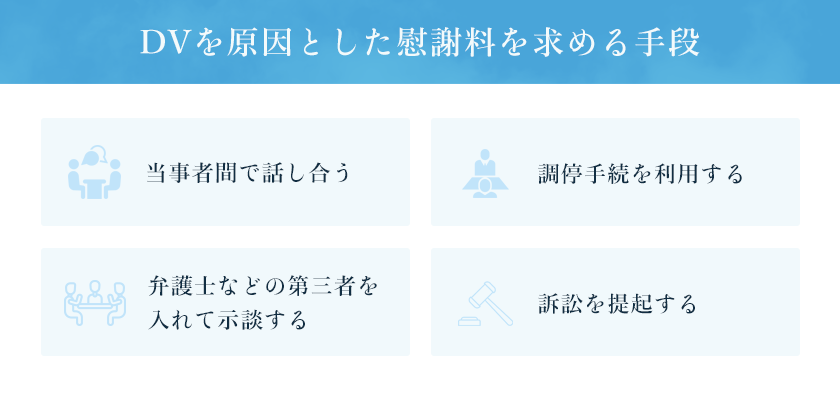

では、DVを原因とした慰謝料を求める場合に、どのような手段が考えられるのでしょうか。

当事者間で話し合う方法

まずは、夫婦やカップルで直接話し合う方法があります。

離婚したい場合には、離婚を切り出すとともに、慰謝料についても請求することができます。DVを行った相手が、DVをしたことを素直に認める場合には、慰謝料の金額を提示して、支払いを求めましょう。その場では支払うと言っても結局支払ってくれなかったというケースも多いものです。

任意で支払ってくれるか不安な方は、慰謝料を支払う条件を書面に残して、慰謝料以外の条件と一緒に離婚の公正証書を作成するとよいでしょう。慰謝料は一括して支払うことが基本になりますが、支払う相手の状況によっては分割して支払う方法もあります。

一方で、「暴力なんて振るっていない」などと、DV行為を行った本人が否認するケースもあります。否認された場合に対抗できるように、事前にできるだけの証拠を集めておきましょう。

また、これまでDVの被害にあった経験から、DVを振るった相手とは冷静に話し合いができなかったり、離婚やDV、慰謝料の話をしようとすると、相手が逆上して再び暴力を振るわれる危険性が高い場合は、無理に話し合う必要はありません。

第一に自分や子供の安全確保を考え、別の方法を考えましょう。

弁護士などの第三者を入れて示談する方法

当事者だけでの話し合いが難しい場合には、弁護士事務所に相談されることをおすすめします。

弁護士事務所では、まずは示談交渉を行います。示談交渉は、裁判所が一切関与しない手続であり、様々な方法がありますので、弁護士に相談しながら適切な方法を検討してみましょう。

DVが原因となって別居や離婚を考えている方の場合は、当事者同士の連絡は控えてもらい、弁護士から直接相手に対して連絡を取ることが多いでしょう。弁護士を介して慰謝料の金額を中心に、示談の条件をまとめていきます。

この場合は、相手の性格なども考慮しながら、DVの被害が悪化しないように配慮して、交渉を進めていきます。示談の内容がまとまりましたら、示談書を作成して、示談が成立となります。

調停手続を利用する方法

1 夫婦が離婚する場合

当事者だけでは十分な話し合いができない場合や示談交渉がうまくいかなった場合には、裁判所の調停手続を利用することができます。

離婚を考えているときは、まずは、家庭裁判所で夫婦関係調整調停を申し立てる必要があります。

調停では、裁判官と2人の調停委員で構成される調停委員会が夫婦の話し合いを仲裁して、離婚や親権、慰謝料などについて話し合うことができます。

調停では、調停委員に話した内容を調停委員が別室にいる相手に伝えるので、相手と顔を合わせて話し合いを行う必要はありません。特にDVが離婚の原因となっている事案で、相手と接触したくない場合には、事前に裁判所に相談して、夫婦それぞれが建物の別の階で調停を行ったり、時間差での調停のスタートや調停日をずらして行うなどの調整が可能です。

調停では、慰謝料の金額や支払い時期、支払い方法について、ある程度双方の事情を考慮してくれますので、互いに納得する方法で条件をまとめることができます。慰謝料の金額については、基本的に相場の範囲内で決まること多いですが、増額や減額についても主張することができ、双方が納得すれば相場の範囲外で合意することが可能です。

それでも話し合いが平行線になる場合には、調停委員会から、裁判所の見解として、慰謝料の妥当な金額を提示してくれることもあります

最終的に合意した場合は、離婚や親権と合わせて慰謝料の条件も併記した調停調書が作成され、調停が成立します。一方で、合意ができない場合には、調停は不成立となります。

2 カップルの場合

カップルの場合も、裁判所の調停手続を利用することができますが、この場合は損害賠償請求として民事調停又は民事裁判を起こすことになります。

民事調停は、離婚調停と同様に、裁判所の調停委員会が当事者の話し合いを仲裁し、双方が納得できる損害賠償の金額や支払い方法等の条件について調整していきます。

双方が合意した場合に成立となり、話し合いがまとまらない場合には不成立となります。

訴訟を提起する方法

当事者のどちらか一方が、裁判所に対して訴訟を提起します。これがいわゆる裁判です。

離婚訴訟では、慰謝料請求についても併合して提起することができ、また、カップルの場合や夫婦でも離婚とは別に提訴したい場合は損害賠償の民事裁判を提起することになります。

訴訟では、裁判官が判断するために必要な証拠を提出する必要がありますので、DVがあったことを立証するための証拠が必要になってきます。慰謝料の金額については、証拠が認められる範囲で事情を考慮して、総合的に判断されることになります。

裁判所で決まった内容には法律的な遂行義務が課せられますので、もし慰謝料が支払われなかったり、支払いが滞ったりした場合には、強制執行をして、相手の給与や財産を差し押さえることができます。

過去のDVについて慰謝料を請求することは可能か?

離婚の際に慰謝料請求しなかった場合であっても、その後、当事者間で話し合ったり、裁判で争うことができます。

ただし、裁判で争う場合、慰謝料の請求には時効があり、離婚後3年以内に提起しなければいけないという決まりがあります。

そのため、期間には十分に注意して、できるだけ早く準備をしておきましょう。

慰謝料を請求した場合に養育費や財産分与への影響はあるの?

DVについて慰謝料請求をした場合、養育費や財産分与に影響はあるのでしょうか。

離婚する場合には、養育費や財産分与の請求が可能です。

養育費とは、離婚後の未成年者の生活費のことをいいます。親である以上、子供の養育費を支払うことには法律的な義務があります。

また、財産分与は、離婚に際して行われる夫婦の財産の清算のことです。夫婦として一緒に暮らしていた期間中に、夫婦の共有財産となったものは、離婚に際して夫婦間で分割することになります。

これらは慰謝料とは全く別の性質であり、慰謝料と区別して請求することが可能です。したがって、慰謝料を受け取ったからと言って、養育費や財産分与の金額に影響することはありません。

ただし、ケースによっては、財産分与に慰謝料的な性質を合わせて一緒に支払いを行うこともあります。例えば、財産分与の分与額に慰謝料分を上乗せする形で、慰謝料的財産分与を行うこともあります。

DVが原因で離婚する夫婦やカップルの慰謝料の相場に関するQ&A

・DVが原因で離婚する夫婦の慰謝料の相場は?

慰謝料の相場は、50万円~300万円ほどであり、DVの態様や被害状況などの要素を総合的に考慮して金額が定められます。

・デートDVがあったカップルの慰謝料の相場は?

慰謝料の相場は、30万円~250万円ほどであり、夫婦の離婚同様、DVの態様や被害状況などによって、金額が定められます。

・慰謝料の金額を左右する考慮要素は?

①DVの回数や頻度、②DVの期間、③DVの内容、④DVによる怪我や後遺症の程度、⑤婚姻期間の長さ、⑥養育する子供の年齢や人数、⑦社会的地位や年収などがあげられます。これらの個別具体的な要素を総合的に考慮しながら、最終的な金額を定めていきます。

・慰謝料を請求する方法は?

当事者同士の話し合いのほか、弁護士を介した示談交渉、裁判所での調停手続、訴訟手続を利用することができます。

最後に

ここまで、DVを原因とした慰謝料の相場と相場を左右する考慮要素、また慰謝料の具体的な請求方法について解説していきました。

しかし、実際にDVの慰謝料を請求する場合には、DVの証拠を集めたり、相手と交渉して条件を整理したりと大変な労力がかかります。

また、DV行為を行った相手と交渉するには、気持ちの整理が必要になりますし、不安や恐怖心が簡単になくなるものではありません。自分の身の安全を守りながら、円滑かつ迅速に交渉を進めるためにも、弁護士事務所に一度相談されてみることをおすすめします。

弁護士事務所に相談することで、DVの証拠集めからサポートしてもらえたり、慰謝料の金額や受取方法などの細かい条件についてもプロの視点でアドバイスをもらうことができます。

また、別居や離婚などの問題についても併せてサポートができますので、すべての問題を弁護士に一任して解決することができます。

DVでお悩みの方は、できるだけ早めに無料相談などをご利用ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。