夫婦喧嘩に多い原因は?喧嘩しないための対処法や夫婦円満のコツも

普段から仲の良い夫婦でも、時には夫婦喧嘩をすることがあります。

夫婦喧嘩になる原因は、些細なことから重大な問題まで、夫婦によってさまざまです。夫婦喧嘩の原因によっては、夫と妻が仲直りすることが難しく、喧嘩で長期間にわたって険悪な仲になったまま、夫婦関係を修復できないこともあります。

また、毎日のように夫婦喧嘩ばかり繰り返す夫婦もいます。そのため、日頃から夫婦関係が良好とはいえず、お互いに相手に対するストレスをためこむことになり、ふとしたきっかけで取り返しのつかない状態までに夫婦仲が悪化することもあるのです。

このように、夫婦喧嘩によって夫婦関係が険悪になると、離婚することになってしまう場合もあります。

さて、本記事では、夫婦喧嘩が勃発するきっかけとなるさまざまな原因について、詳しくご紹介させていただきます。また、喧嘩をせずに夫婦円満で過ごすために日頃からできる対処法についても解説いたします。

目次

毎日のように夫婦喧嘩ばかり繰り返す夫婦はどうなる?

夫婦喧嘩してばかりの夫婦に見られる特徴

夫婦喧嘩が頻繁に起こる夫婦には、いくつかの共通点があります。夫婦喧嘩の頻度が多い夫婦は、お互いに自分が正しいと強く思っており、相手に対しても「自分が正しいから自分の意見に従ってほしい」といった期待を持ちがちです。

特に、自分の価値観や行動を大切にしてほしいという思いが強いため、些細なことも大きな論争に発展することがあります。また、家事や育児の責任が片方に偏っている場合、不公平感が募り、それが言葉の暴力や無視といった形で表れることも少なくありません。

このように、夫婦喧嘩の頻度が多い夫婦には、次のような特徴が見られることが一般的です。

- 自身が常に正しいと考えがち。

- 自分の感情や考えを優先し、相手にもそれを求める。

- 感情的になりやすく、考えずにすぐに言葉にしてしまう。

- 自分の過ちを認めて謝ることが難しい。

- 相手の私生活に対して過度に介入する。

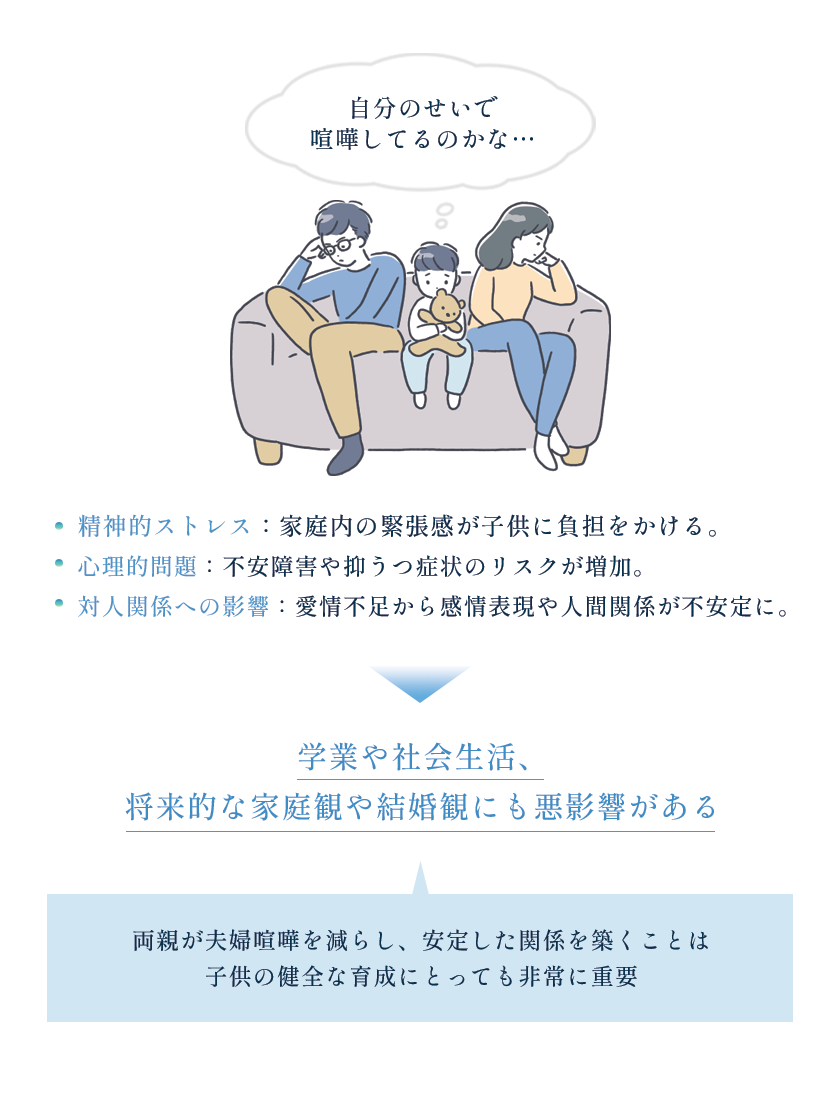

親の夫婦喧嘩が長引くと子供の生活にも悪い影響が

親が夫婦喧嘩を繰り返し、夫婦喧嘩が長引くような家庭環境では、子供は多大なストレスを受けることになります。夫婦喧嘩が多いことや、夫婦喧嘩の期間が長引くことで、家庭内には緊張感が漂い、子供は精神的に不安定な状態に置かれます。

このような環境は子供の心理的な健康を著しく損なうことがあり、不安障害や抑うつ症状といった心理的問題を引き起こすリスクが高まります。

また、家庭内の愛情や安心感が不足していると、子供は適切に感情表現できず、対人関係の構築がうまくいかなくなってしまうこともあります。

両親が夫婦喧嘩を減らし、夫婦喧嘩をしてもすぐ仲直りして安定した関係を築くことは、子供の健全な育成にとっても非常に重要なのです。

夫婦喧嘩の頻度が多い・期間が長いことは離婚のリスクに

夫婦喧嘩の頻度が多いことや、夫婦喧嘩後すぐに仲直りできず不仲の期間が長いと、離婚のリスクも高くなります。

夫婦喧嘩が日常化することで、互いに対する不信感や反発心が増し、夫婦間の信頼関係が徐々に破綻してしまい、離婚という結果を招くことになりかねません。

そして、夫婦喧嘩の期間が長いと、仲直りして夫婦間の問題や揉め事を解決することも難しくなり、コミュニケーション不足を招き、感情的な距離も増大してしまいます。

たとえ夫婦喧嘩のきっかけとなる原因自体が些細なことだった場合でも、夫婦喧嘩の頻度と期間は、夫婦関係に大きな影響を及ぼすことになるのです。

夫が悪い?妻が悪い?夫婦喧嘩のきっかけとなる10の原因とは

夫婦喧嘩の原因や内容はさまざまですが、夫婦喧嘩になると大抵の人は「夫が悪い」「妻が悪い」と相手に非があるように考えがちです。

もちろん、「妻の不倫がきっかけで口論になった」、「夫が隠れて借金をしていた」など、相手に非があって夫婦喧嘩になることもありますが、ほとんどの夫婦喧嘩は夫と妻の双方に原因があることが少なくありません。

夫婦喧嘩が起こるきっかけは、夫婦のどちらか一方が悪いのではなく、双方に原因がある場合もあるのだということを認識しておきましょう。

それでは、夫婦喧嘩のきっかけについて、主な10の原因を順にご紹介いたします。

原因1.会話不足、無視・無言が多い、話し合いができない

夫婦喧嘩のきっかけの一つが、夫婦間の会話不足などのコミュニケーションの問題です。

夫と妻の間で十分なコミュニケーションが取れていないと、互いの感情や考えが正しく伝わらないため、誤解が生じやすくなります。

例えば、夫が仕事の疲れを理由に会話を避けがちになり、疲れているから今日は話し合いをしたくない、と無言になってしまうことがあります。「仕事で疲れているから今日は話し合いができない。週末に話し合いをしよう。」と妻に伝えれば問題ありませんが、ただ無言で妻との会話を避ける態度を取ると、妻は「旦那がずっと無言で、旦那に話しかけても無視される。」ととらえてしまい、夫と妻の間で誤解が生じ、夫婦喧嘩に発展しかねません。

このように、夫婦間で日常的に会話が不足していたり、一方が話しかけられても無言だったり、夫婦で話し合いができない状態が頻繁にあると、夫婦間の信頼関係が損なわれ、結果として夫婦喧嘩につながるのです。

夫婦が精神的に健康な関係を維持するためには、日頃から意識的にコミュニケーションを取ることが、非常に重要です。

原因2.家事の分担ややり方

夫婦喧嘩のきっかけとしても多いのが、家事の分担や、家事のやり方の問題です。家事や育児をどのように分担するか、また、夫と妻の家事のやり方に対する満足度が夫婦間で異なる場合、これが夫婦喧嘩に発展する原因となります。

例えば、妻が家事の大部分を担っているにもかかわらず、夫が家事に参加しない、または夫の家事の質が妻の期待に応えられない場合、妻は夫に対し不満あるいは、夫が家事に積極的に関与しようとしても、妻がそのやり方を間違っていると指摘し続けることで、夫は家事を行うモチベーションを失い、そんな夫に対して妻が不満を抱いて夫婦喧嘩に発展する、という悪循環になるかもしれません。

また、家事のやり方に対するこだわりが強い夫婦の場合、相手の方法を受け入れられずに衝突が生じることもあります。例えば、洗濯物のたたみ方一つを取っても、妻は綺麗に整理整頓された方法を好む一方で、夫は手早く済ませる方法を好むと、この小さな違いが夫婦喧嘩へと発展するきっかけになり得るのです。

家事の負担が偏っていることの不平等感や、家事のやり方についての意見の不一致が、夫婦喧嘩の原因となります。このようなきっかけを減らすためには、日頃から十分にコミュニケーションを取り、家事の分担ややり方を少しずつすり合わせていくことが大切です。

原因3.お金の問題

経済的な不安や、支出の優先順位の違い、生活費や子供の養育にかかるお金など、お金の問題も夫婦喧嘩の原因の一つです。お金の問題は、特に夫婦の日常生活と密接に関連する問題なので、お金の問題が原因で起こる夫婦喧嘩は激しい夫婦喧嘩になることが少なくありません。

例えば、夫が収入の多くを趣味や個人的な楽しみに使う一方で、妻は家計や子供の教育に対してより多くのお金を割り当てたいと考えるような場合、この金銭感覚の違いが夫婦喧嘩の直接的な原因となることがあります。

また、夫が家計を一方的に管理していて、妻に十分な情報共有がなされていない場合も、お金に関する不信感を生じさせ、夫婦喧嘩を引き起こす可能性があります。妻が家計を握っており、夫に対して支出を厳しく制限する場合も、妻に対する夫の不満が募り、それが夫婦喧嘩のきっかけとなることが少なくありません。

お金の問題は、お金の使い方だけではなく、そもそもの収入や仕事にも関連して夫婦喧嘩の原因となります。例えば、夫がリストラされたり、収入減で生活が厳しくなったりした時、お金に関しての不安から夫婦が互いに責任をなすりつけ合うような夫婦喧嘩が発生する可能性があります。

原因4.子供のこと

夫と妻が子供の教育方針や育児の方法において意見が合わない場合、夫婦喧嘩へと発展することがあります。夫が進学校や私立の学校に進級させたいと考える一方、妻は子供に対してより自由な育て方を望むと、子供の学校選びや日常生活のルール設定において対立が生じ、夫婦喧嘩になることがあります。

子供の日常的な行動が夫婦喧嘩のきっかけになることも少なくありません。

例えば、子供が学校で問題を起こした時、その対応方法について夫が叱ることを重視する一方で、妻が対話を重視するアプローチを取りたいと考える場合、育児に関する基本的な価値観の違いが明確になり、夫婦喧嘩に発展する可能性があります。

子供の健康問題や将来の進路決定も、夫婦喧嘩の大きな原因となることがあります。夫婦が子供の最善の利益を心から願っていても、その実現方法について意見が分かれることで、激しい議論に発展することがあります。特に、子供の将来に関する決断は重大であるため、夫と妻がそれぞれ異なる価値観や考え方を持っていると、それが夫婦喧嘩に発展しやすいのです。

子供のことが原因で親が夫婦喧嘩になるといっても、夫も妻も、親として子供に幸せになってほしいという気持ちは同じです。そのため、意見や考え方をきちんとすり合わせることができれば、子供が原因で起こる夫婦喧嘩を減らせることができるでしょう。

夫婦が子供に関する意見の違いを認識し、お互いの立場を尊重しながら解決案を模索することが重要です。定期的に子供のことについて話し合うなど、意見や価値観をすり合わせる努力をしていきましょう。

原因5.生活習慣、生活態度、夫婦間のルールを守らない

生活習慣や生活態度の違い、そして夫婦間での約束やルールを守らないことも、夫婦喧嘩に発展します。

例えば、生活習慣や生活態度の違いでは、夫が夜更かしをして次の日に疲れて何も手伝えないことや、妻が整理整頓をせずに家を散らかし続けることが、お互いのストレスとなり、夫婦喧嘩へと繋がることがあります。

夫が約束した時間に帰宅しなかったり、あるいは妻が夫との約束を繰り返し破ったりすることがあると、そうした態度が不信感を生じさせ、夫婦喧嘩の原因になります。

また、夫婦によっては、共同生活の中でさまざまなルールを設けている場合があるでしょう。例えば、「家に帰る時間を予め通知する、遅くなる場合は必ず連絡を入れる。」、「大きな買い物(一定金額以上)をする場合は、事前に相談する。」といったルールです。こうしたルールを、一度破ってしまう程度であれば夫婦喧嘩になることは少ないですが、頻繁にルールを守らないことが続くと、相手は自分のことや家族のことをないがしろにされたと感じ、夫婦喧嘩に発展してしまいます。

夫婦喧嘩を避けるためには、お互いの生活習慣や態度を尊重しつつ、必要な場合には柔軟に調整を試みることが重要です。

夫婦間でルールを設ける際には、それをお互いが守ることを徹底し、ルールを守ることが難しい場合にはそれを非難せず、まずはなぜルールを守れないのか、守るのが難しい事情があるのか、建設的な話し合いをして良好な夫婦関係を維持する努力が重要です。

原因6.仕事と家庭の両立

夫婦喧嘩の一般的なきっかけとして、仕事と家庭の両立の問題があります。多くの夫婦は、仕事の責任と家庭生活の要求のバランスを取ることに苦労しています。

例えば、夫が過度に長時間労働をし、家庭で過ごす時間が少ない場合、妻は家事や育児の負担を一人で背負うことになり、それが不満となり夫婦喧嘩の原因となることがあります。また、妻がキャリアを積極的に追求することで、夫が家庭における役割を拡大させる必要が生じ、その変化に対応する過程で夫婦間に緊張状態が生じることもあります。

この問題は、夫または妻が仕事に関連するストレスを家庭に持ち込むことでさらに複雑化することがあります。仕事のプレッシャーや職場での人間関係の問題が家庭内での不機嫌やイライラとして表れると、それが夫婦喧嘩の直接的な引き金となることも少なくありません。

さらに、夫と妻が仕事と家庭の優先順位を異にしている場合、例えば、夫が仕事を第一に考える一方で、妻が家庭を最優先に考えている場合、その価値観の違いが夫婦喧嘩の深刻な原因になることがあります。このような価値観の不一致は、お互いの期待が合わず、溝を深めることにつながります。

仕事と家庭のバランスを取るためには、夫婦がお互いの職業的な要求と家庭生活のニーズを理解し合うことが重要です。

また、家庭での時間を大切にし、共に育児や家事を分担することで、お互いの負担を軽減し、夫婦喧嘩を減らすことができます。夫婦で定期的に話し合いを行い、仕事と家庭生活の両方でサポートし合うことが、健全な夫婦関係の維持につながるでしょう。

原因7.日常生活のストレス

夫婦間での揉め事から直接夫婦喧嘩になることもあれば、家庭外で受けたストレスなどが原因で、夫婦喧嘩が起きてしまうことがあります。

特に、日常生活のストレスは夫婦喧嘩の一般的な原因となり得ます。生活の中での小さなストレスが積もり積もって、夫や妻が感情的になりやすい状態を作り出し、結果として些細なことで声を荒げてしまうことがあります。

例えば、通勤時の交通渋滞、職場での締め切りや人間関係の問題、子供の学校からの要求など、日々の生活の中で受けるストレスは多岐にわたります。これらのストレスが家庭内に持ち込まれると、夫や妻はそれに対処するための余裕を失いがちです。また、夫や妻が疲れているときに相手からの要求があると、通常なら対応できることも、ストレスが原因で過剰に反応してしまうことがあります。

さらに、日常生活のストレスが原因で、夫や妻が不機嫌になり、それが相手に向けられることも少なくありません。たとえば、夫が仕事で厳しい一日を過ごした後、家に帰っても妻が夕食の準備をしていないと知った時、普段ならば理解を示すことができるのに、ストレスが原因で大きな夫婦喧嘩に発展することがあります。

日常生活のストレスを管理し、夫婦喧嘩を減らすためには、お互いにサポートし合うことが重要です。夫と妻が互いのストレスを理解し、話を聞く時間を持つこと、また、共にリラクゼーションの時間を設けるなどして、ストレスを軽減する努力が求められます。これにより、夫婦は日常のストレスに対処しやすくなり、夫婦喧嘩の発生を防ぐことができるでしょう。

原因8.性的不調和

夫婦喧嘩のきっかけとして、性的不調和は非常にデリケートながら重要な問題です。性生活における不満や欲求の不一致は、夫と妻の間で感情的な距離を生じさせることがあり、これが夫婦喧嘩につながることがあります。

例えば、夫が性的な関係を求める頻度が高い一方で、妻がそれに応じたくないと感じる場合、この欲求のギャップがストレスや不満となり、結果的に夫婦喧嘩の原因となることがあります。

性的な問題は、夫婦の間でオープンに話し合われることが少ないため、不満が内部に蓄積しやすいという特徴もあります。このような問題は、夫や妻が性に関する不安や悩みを内に秘め、それがストレスや不信感となり、夫婦喧嘩を誘発することもあります。

夫婦喧嘩を防ぐためには、性的な関係におけるオープンなコミュニケーションが重要です。夫と妻が互いの期待や不安を正直に共有し、理解し合うことで、不調和を解消し、より健全な関係を築くことが可能です。

原因9.旦那や妻の両親・親族

夫婦喧嘩の一般的なきっかけの一つに、旦那や妻の両親や親族との関係があります。夫や妻の家族との関係が原因で生じる摩擦は、夫婦間の緊張を高め、喧嘩に発展することがしばしばあります。例えば、妻の両親が夫婦の生活に頻繁に介入し、夫がそれに不快感を示す場合、この外部からの圧力が夫婦喧嘩の原因となりえます。

また、旦那の親族と妻との間で価値観や育児方針が異なる場合も、夫婦間での意見の衝突につながり、結果として喧嘩の引き金になることがあります。

親族が夫婦の決定に対して批判的である場合や、特定の伝統や習慣を強く求める場合も、夫婦喧嘩を誘発する要因となります。夫または妻が自身の親族をかばう態度を取ることで、相手を不快にさせ、夫婦間の信頼を損なうことも少なくありません。さらに、祝祭日や記念日にどちらの親族と過ごすかといった選択も、夫婦喧嘩の一因となり得ます。

このような問題を解決するためには、夫と妻がお互いの家族背景を理解する姿勢が必要です。

原因10.些細なこと

夫婦喧嘩が発生するきっかけとして、意外にも些細なことが原因である場合が多く見受けられます。日常生活の中での小さな不一致や誤解が積み重なり、それが夫婦喧嘩へと発展することがあります。たとえば、夫が使った後の洗面所をきれいにしない、妻がリモコンをいつも決まった場所に戻さないといった行動が、相手にとっては大きなイライラの原因となりうるのです。

また、食事の好みの違いや、どのテレビ番組を見るかといった選択も、夫婦喧嘩のきっかけとなることがあります。例えば、夫が辛いものが好きである一方で妻が辛いものを全く受け付けない場合、夕食のメニューをどうするかという問題で意見が衝突し、それが夫婦喧嘩に発展することがあります。

このような些細なことが夫婦喧嘩の原因となる背景には、日々のストレスの蓄積や、お互いへの不満が積もり積もっている状況があります。夫が職場でのプレッシャーや疲れを抱えている場合、家庭内の小さな問題に対しても過敏に反応してしまい、妻との間で衝突が起きやすくなります。

夫婦喧嘩を避けるためには、お互いに対する理解と配慮が必要です。日頃からコミュニケーションを大切にし、相手の小さな行動に対しても感謝の気持ちを忘れずに表現することが重要です。また、些細なことでイライラしたときは、一度深呼吸をしてから話をするなど、冷静になるための努力も効果的です。夫と妻がお互いの立場を尊重し合い、小さなことで不満を積み重ねないよう心がけることが、幸せな夫婦生活を送るための鍵となります。

夫婦喧嘩をしない・してもすぐ仲直りできる夫婦になるために

この記事でご紹介した通り、夫婦喧嘩はさまざまな原因によって起こりますが、日頃から心がけておくことで、夫婦喧嘩の頻度を減らすことが可能です。

毎日夫婦喧嘩ばかりしていては、夫婦関係が修復できないほど悪化し、家庭内別居や離婚に至ってしまいかねません。「夫婦喧嘩が多いから疲れた」と離婚に向かうのを回避するためにも、夫婦喧嘩をしないために普段の生活で注意しておくべきポイントについて解説いたします。

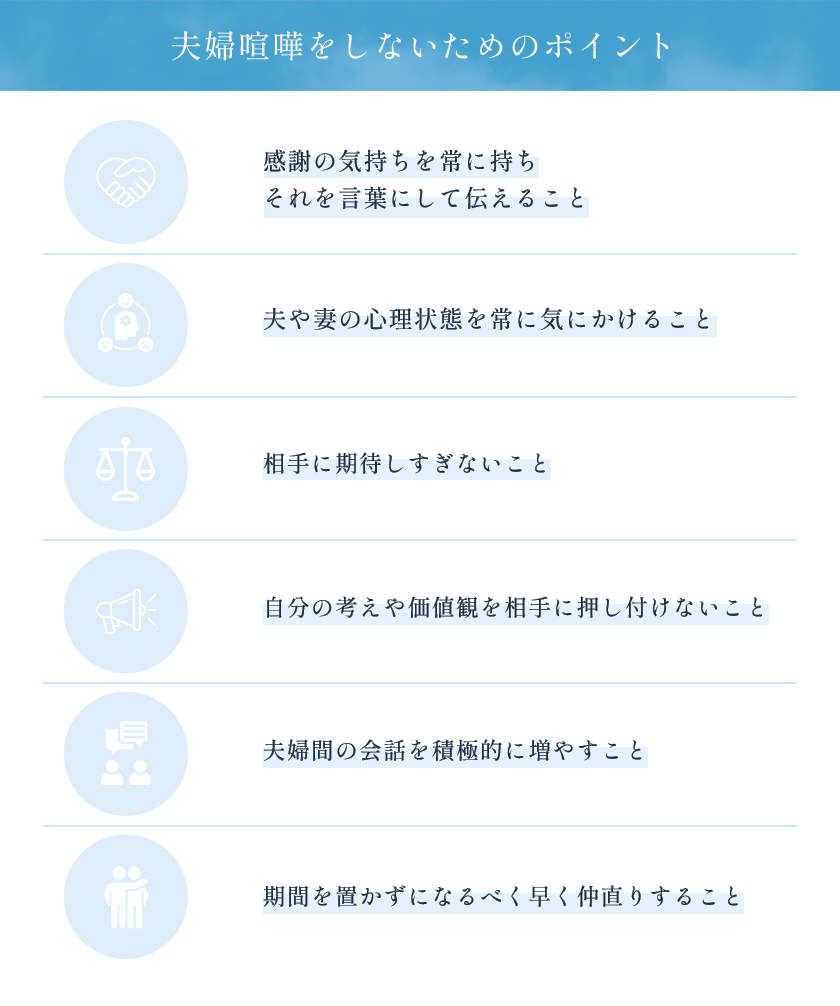

まず、感謝の気持ちを常に持ち、それを言葉にして伝えることが大切です。小さなことであっても、夫や妻の行動に対して「ありがとう」と感謝を表すことで、相手も自分が価値ある存在であると感じ、お互いの関係がよりポジティブなものになります。

次に、夫や妻の心理状態を常に気にかけることも重要です。相手が疲れているときやストレスを感じているときは、特に支えとなるべく労りの言葉をかけたり、助けを提供したりすることが、衝突を避ける上で効果的です。このような配慮が夫婦間の信頼関係を深め、強い絆を築く基盤となります。

また、相手に期待しすぎないことも大切です。人は誰しも完璧ではないため、現実的な期待を持つことが重要です。夫や妻に過剰な期待を抱くと、小さな失敗や違いにも過敏に反応してしまうことがあります。このような状況は、不要な摩擦や喧嘩の原因となり得るため、相手の能力や限界を理解し、受け入れる姿勢が必要です。

自分の考えや価値観を相手に押し付けないことも、夫婦間の平和を保つためには非常に重要です。人にはそれぞれの価値観や生き方があり、それを尊重することが、互いにとって快適な関係を維持する鍵となります。異なる意見がある場合には、開かれた対話を通じて共通の解決策を見つける努力をすることが求められます。

最後に、夫婦間の会話を積極的に増やすことが重要です。コミュニケーションを通じてお互いの思いや日々の出来事を共有することで、誤解が生じることを防ぎ、より深い理解を育むことができます。定期的に夫婦だけの時間を設け、リラックスした環境で会話を楽しむことも、健全な夫婦関係を保つ上で有効です。

これらのポイントに注意を払いながら、日々を過ごすことで、夫婦喧嘩のリスクを減らすことができます。

夫婦喧嘩をしたらすぐに仲直りすることも重要です

そして、夫婦喧嘩をしたら、期間を置かずになるべく早く仲直りすることが大切です。仲直りする際には、相手を一方的に非難しないよう、感情的にならないように話し合うようにしましょう。

また、謝罪して仲直りで終わりではなく、夫婦喧嘩のきっかけとなった原因についても話し合い、夫婦間の問題を解消する努力をしましょう。

夫婦喧嘩で離婚を回避し仲直りするための方法やコツについては、夫婦喧嘩での仲直りを解説したこちらの関連記事をご覧ください。

夫婦喧嘩に関するQ&A

Q1.夫婦喧嘩のきっかけとなる原因は何ですか?

夫婦喧嘩の原因はさまざまですが、一般的には次のようなことが原因となって夫婦喧嘩が起こります。

- 会話不足、無言が多い、話し合いができない

- 家事の分担ややり方

- お金の問題

- 子供のこと

- 生活習慣、生活態度、夫婦間のルールを守らない

- 仕事と家庭の両立

- 日常生活のストレス

- 性的不調和

- 旦那や妻の両親・親族

- その他、些細なこと

Q2.子供がいる家庭で夫婦喧嘩をすると、子供に何か悪い影響はありますか?

親の夫婦喧嘩が頻繁にあり、長期間続く家庭では、子供が大きなストレスを感じ、精神的に不安定になる可能性があります。このような環境は子供の心理的健康に悪影響を及ぼし、不安障害や抑うつ症状などの心理的問題のリスクを高めることがあります。さらに、愛情や安心感が欠けている家庭では、子供が感情を適切に表現できず、対人関係の問題を抱えることもあります。

Q3.夫婦喧嘩を減らしたいです。何か良い対処法はないでしょうか。

夫婦喧嘩を減らすには、まず定期的にコミュニケーションを取り、お互いの考えや感情を理解することが重要です。問題が小さなうちに冷静に話し合い、感情的にならずに解決策を一緒に考えることが効果的です。また、日常生活で相手の行動に対して感謝の気持ちを表すことも、夫婦喧嘩を減らし、ポジティブな関係を保つのに役立ちます。

このように、日常生活で積極的にコミュニケーションを取り、感謝の気持ちを伝えることで、夫婦喧嘩を減らし、より良い夫婦関係を築く鍵となります。

ケンカに疲れたら・・・当法律事務所の弁護士にご相談ください

夫婦喧嘩は多くの家庭で起こり得るものですが、長引くと離婚に発展することもあります。そのため、夫婦喧嘩の原因を把握し、なるべく早期に適切に対応することが重要です。

この記事では、夫婦喧嘩の一般的な原因として、コミュニケーション不足やお金の問題、育児の方針の違いなどがあることについて解説いたしました。本記事でご紹介した夫婦喧嘩の原因以外にも、さまざまな要因から夫婦喧嘩は起こります。なるべく夫婦で問題を解決できるのが理想ですが、当事者だけでは解決が難しい場合は、第三者に相談することも一つの選択肢です。

特に、夫婦喧嘩が解決しない場合や、「毎日ケンカばかりで疲れた」と離婚を検討する場合には、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、初回の法律相談を無料とさせていただいております。法律相談は、対面だけでなくお電話でもお受けすることができますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。