小姑|小姑とはどういう意味?小姑から見た嫁・上手な付き合い方も解説

「小姑」という言葉を聞いたことがありますか?あるいは、自分が小姑の立場にある人や、小姑との付き合い方に悩んでいる人もいるかもしれません。

日本には昔から「小姑一人は鬼千匹に向かう」ということわざがあるほど、嫁にとって小姑との付き合いは難しいとされています。

小姑側から見れば、新たに家族となった嫁との関係に戸惑いを感じることも少なくないでしょう。反対に、嫁からすれば、夫の姉妹ということでなるべく良好な関係を築くため、神経を使う場面も多いかもしれません。

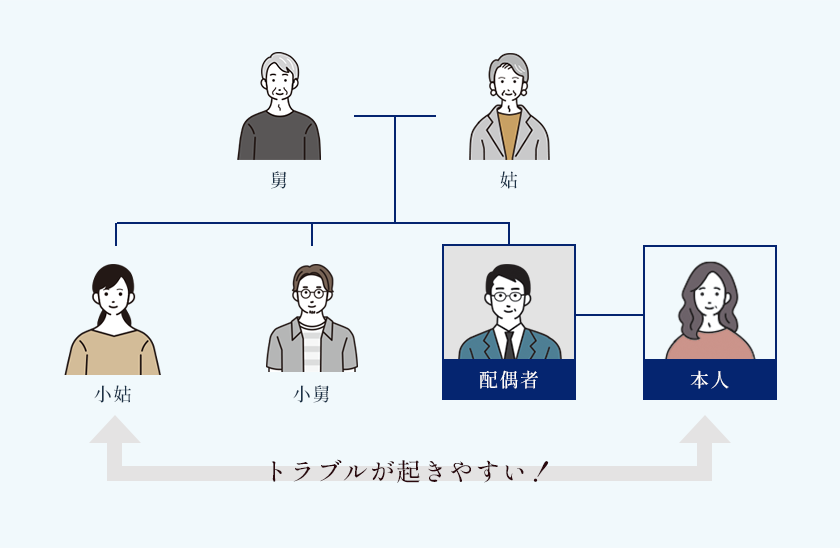

残念なことに、お互いの立場や感情が交錯するため、小姑と嫁の間では様々なトラブルが起こりやすいのが現実です。

そこでこの記事では、小姑という言葉の意味や、姑・小舅との違いといった基本的事項について解説させていただきます。そして、小姑から見た嫁はどういった存在なのかについて確認し、嫁と小姑の理想的な付き合い方や、小姑との関係を円満に保つためのポイントについても、弁護士がわかりやすくご説明いたします。

本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

小姑

「小姑一人は鬼千匹に向かう」という古いことわざをご存知でしょうか。このことわざは、「嫁にとって小姑は、まるで千匹もの鬼を相手にしているように厄介で気を遣う存在だ」という意味があります。

日本では従来、嫁は夫の家に入る立場であり、夫や夫の家族に従う立場でした。そのため、小姑は夫の実家側の人間として嫁に細かく口を出すことがよくありました。

こうしたことから、嫁にとって小姑は大変な精神的負担になる存在であると、このようなことわざが生まれることとなったのです。

現在でも、嫁にとって小姑の存在は厄介な存在で、その付き合い方に悩んでいる人を見かけることも少なくありません。お互いの価値観や立場の違い、それぞれの夫との関係性から、どうしてもお互いに譲れない部分や納得できないこともあるのでしょう。

さて、嫁と小姑の間に起きるトラブルを解決・予防するためには、「小姑」について知っておくことが重要です。

小姑とはどういう意味で、なぜ嫁とのトラブルが起こりやすいのでしょうか。以下で、詳しく確認していきましょう。

小姑とは

まずは「小姑」の基本的事項についておさえておきましょう。

小姑の読み方・意味

「小姑(こじゅうとめ)」とは、配偶者の姉妹を指す言葉で、特に妻から見た夫の姉妹を表す場合に使われることの多い言葉です。省略して「こじゅうと」と呼ばれることもあります。

この言葉は、かつて日本に存在していた「家制度」の影響を受けて使われるようになりました。当時の家制度においては、嫁いだ女性は夫の実家の一員となり、夫側の家族との同居が一般的でした。その中で夫の姉妹である「小姑」は、嫁にとって義理の姉妹として家庭内で共に生活を送る存在でした。

小姑は夫の実家側の立場であるため、家庭内での役割や家事のやり方、家族のしきたりなどに細かく口を出すことが多く、嫁にとっては精神的負担になることが少なくありませんでした。これが転じて、「小姑」という言葉は現代においても、細かく干渉する人を比喩的に表す場合にも使われます。

今日では、家族構造の変化や核家族化の影響により、小姑との日常的な接触が減っていますが、冠婚葬祭や帰省などの行事を通じて関わる機会は依然として多いです。

姑・小舅との違い

ところで、「小姑(こじゅうとめ)」とよく混同されがちな言葉に、「姑(しゅうとめ)」や「小舅(こじゅうと)」があります。

「姑」とは夫や妻の母親、つまり義理の母親を指します。小姑が夫や妻の姉妹を指すのに対して、姑は配偶者の母親です。嫁姑問題という言葉で知られるように、良好な関係性を築くことが難しいと感じている嫁も少なくありません。

「小舅」は夫や妻の兄弟を指す言葉です。小姑が女性の義理の姉妹を意味するのに対し、小舅は男性の義理の兄弟を意味します。姑や小姑と嫁のトラブルほどは聞きませんが、義実家で同居しているケースや親戚付き合いが濃いケースでは、小舅ともトラブルになる場合もあるようです。

なお、小姑に「姑」があるように、小舅にも「舅(しゅうと)」があります。舅は夫または妻の父親、つまり配偶者の父親のことです。

小姑にしろ姑にしろ、配偶者の家族とは良好な関係を築けるのであればそれが理想的ですが、距離感や付き合い方が難しいと感じている人は多いかと思います。

配偶者の家族である小姑と適切な接し方をするためにも、なぜ嫁と小姑は仲がこじれやすいのか、どのように付き合えば良いのかについて、以下に見ていきましょう。

「小姑がうるさい!」なぜ嫁との仲が悪いのか

嫁にとって小姑は義理の姉妹であり、血縁者ではありません。仲良くしたい、と積極的に関わりを持とうとする人もいれば、家族ではないのでそこまで関わろうとは思っていない、という人もいるでしょう。

一方で、小姑の方も「兄弟の奥さんにそこまで関心はない」という人もいれば、「兄弟のお嫁さんとは仲良くしたい」と思う人もいます。

嫁と小姑の思う付き合い方・距離感が合致すれば特に問題はないのですが、小姑の接し方・距離感が嫁のイメージしているものとズレている場合は、嫁と小姑の間ですれ違いが生じ、関係性が悪くなってしまうこともあるようです。

小姑は気遣い・親切のつもりで、嫁に「うちでは家事はこうしている」「子育てはこうした方がいい」とアドバイスしても、嫁は「自由にやらせてもらえない、義実家のやり方を押し付けられる」と不満に思うこともあります。特に、義実家で同居している場合、生活空間を共有するという事情から、小姑の視線が常に嫁に対して批判的に向けられているような感覚に陥りやすくなり、まるで家事・育児の一つひとつを細かくチェックされているように感じるのです。

同居していない場合でも、日々の連絡に疲弊したり、親戚が集まった場での振る舞いを逐一観察されて批評されたりと、小姑の存在が精神的な負担となるケースは少なくありません。

また、中にはアドバイスでも何でもなく、「大好きな兄/弟を嫁に取られた」と感じ、嫁のことを兄弟の配偶者ではなくライバルと認識し、嫁に嫌がらせや不適切な言動を繰り返す小姑もいるようです。

こうした日常的な小さなすれ違いが積み重なることで、嫁の中に「小姑がうるさい」「干渉が多くて疲れる」という感情が芽生えてしまうのです。本人に悪意がない場合であっても、接し方や距離感のズレによって関係がぎくしゃくし、結果的に義実家との交流そのものに苦手意識を持ってしまうケースも少なくありません。

兄弟の嫁との付き合い方

嫁と小姑がうまく付き合っていくためには、どうしたら良いのでしょうか。

小姑から見た嫁

嫁からすれば、自分の夫や義実家にべったりで過干渉な小姑、嫌がらせをしてくる小姑とは、良好な関係を築けないと思ってしまうのも無理はありません。

ですが、もし小姑との関係を改善できる余地があるのであれば、夫の家族ですから、少しでも良好な仲になっておきたいところです。

そのためにはまず、小姑からは「嫁はどのように見えているのか」を把握しておきましょう。

小姑の立場から嫁を見ると、自分の家族に新たに加わった人物として、複雑な感情を抱くことが多いものです。兄弟が結婚することで家族構成が変化し、これまでの家族の関係性や雰囲気が大きく変わる場合もあります。そのため、小姑は嫁に対して無意識のうちに警戒心や嫉妬心を抱いたり、兄弟を取られたような寂しさを感じたりすることがあります。

また、実家に対して強い思い入れや役割意識を持っている小姑ほど、家の中での振る舞いや家族との接し方に敏感になる傾向があります。

たとえば、嫁が義母との関係性において主導権を握ろうとしているように見えると、「母親をコントロールしている」と不快感を覚えることもあります。嫁が悪気なく行った言動であっても、それが実家の伝統的なやり方に反していると、小姑の中では「協調性がない、馴染む気がない」といった悪い印象にすり替わってしまうこともあるのです。

一方で、嫁に対して好意的な感情を抱いている小姑もいます。兄弟の幸せを願う気持ちから、嫁ともうまくやっていきたいと思う人も多くいます。ただし、その「仲良くしたい」という気持ちが強すぎるあまり、頻繁な連絡や過剰なアドバイスなど、嫁にとっては距離感を見誤った接し方になることもあります。小姑としては善意のつもりであっても、嫁からすれば「干渉されている、監視されている」と受け止められ、ストレスのもとになってしまうのです。

以上の通り、小姑にとって、嫁は兄弟の結婚をきっかけに親族となった相手ですが、どのように接すればよいのか悩むことも少なくありません。その点を踏まえた上で、以下にご紹介する上手な付き合い方を参考にしてみてください。

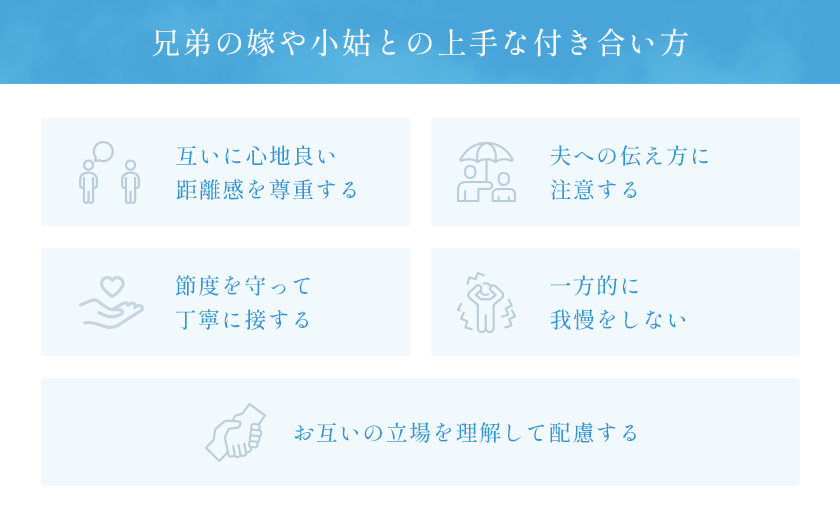

兄弟の嫁と小姑との上手な付き合い方

義理の関係という特性上、互いの立場や価値観に違いがあるのは当然であり、そのギャップをどう埋めるかが、良好な関係性の鍵となります。

①距離感の尊重

小姑との関係を築く上で大切なのは、無理に親しくなろうとしすぎないことです。家族や友人のような関係を求めすぎると、かえって相手に負担をかけてしまう可能性もあります。互いに心地よくいられる距離感を見つけ、それを尊重することが重要です。必要以上に踏み込みすぎないようにし、適度な礼儀を持って付き合うことが良好な関係のポイントです。

②お互いの立場を理解して配慮する

小姑が昔から家族の行事を積極的に仕切ったり、兄弟や家族に対して特別な責任感や愛着を持っていたりすると、嫁に対しても同じような気遣いや価値観を求めてしまうケースもあります。嫁から見たら「親離れ・子離れできていない、いつまでも実家にべったりしている」「過干渉だ」と思うこともあるかもしれません。ですが、小姑にはそのように振舞う必要がある・事情があるかもしれません。相手の立場を理解しようとすることも大切です。

③夫への伝え方に注意する

小姑に対して不満や困ったことがある場合、夫にストレートに感情をぶつけてしまうのは避けた方がよいでしょう。夫にとっては実の姉妹のことなので、過度な愚痴や批判は夫婦間のトラブルにつながる可能性があります。問題がある場合は冷静に状況を整理し、客観的に伝えるように心がけましょう。

たとえば、「小姑さんのことが嫌というわけではないけれど、こういう言動は少し困ってしまう」「あなたの姉妹だから大切にしたいけれど、こういうことがあると辛く感じてしまう」といった、具体的で冷静な伝え方を心掛けると、夫からの共感・理解を得られやすくなるかと思います。

④節度を守って丁寧に接する

親戚の集まりや冠婚葬祭などでは、小姑と顔を合わせる機会もあります。そういった場では礼儀正しく丁寧な対応を心がけましょう。親しみを示しつつも節度を保つことで、お互いに不快感なく良好な関係を築くことが期待できます。

⑤一方的に我慢をしない

小姑との関係でストレスを感じる場合、自分だけが我慢するのは、長期的には何の解決にもなりません。適切なタイミングで夫や信頼できる第三者に相談し、精神的に負担がかからないような付き合い方を模索することも必要です。

嫁と小姑の関係は「家族だから親しくしなければ」と無理をする必要はありません。相手の個性や事情を理解しつつ、自分自身が心地よくいられる関係性を築いていくことが大切です。

小姑に関するQ&A

Q1.小姑とはどういう意味ですか?

A:「小姑(こじゅうとめ)」とは、夫や妻の姉妹を指す言葉です。結婚した女性にとっては、義理の姉または義理の妹のことを意味します。

Q2.小姑が過干渉で困っています。どう対処すればよいですか?

A:小姑による過干渉には、まず冷静な態度で対応することが大切です。相手に悪気がない場合も多く、一方的に拒絶すると関係が悪化してしまう可能性があります。困っている内容が明確な場合は、自分がどう感じているかを事実ベースで伝え、適切な距離感を保って仲良くしたいことを伝えましょう。また、夫に状況を共有しておくことで、間に立ってもらえるケースもあります。相手を責めず、あくまで自分の立場や希望を落ち着いて伝えることが、無用な対立を避けるポイントです。

Q3.小姑のことで夫に相談しても、うまく伝わりません。夫を巻き込む際の注意点は?

A:夫に小姑との関係について相談する場合、伝え方に注意が必要です。夫にとって小姑は実の姉妹なので、妻に姉妹のことを悪く言われると反発したくなったり、防衛的な反応が出てしまったりすることもあります。感情的な表現や否定的な決めつけは避け、「こういう言動があって、自分はこう感じた」「どうすれば円滑な関係を築けると思うか」など、事実と感情を分けて伝えることが大切です。また、目的は「夫に不満をぶつける」ことではなく、「夫の協力を得ること」であるという意識を持ちましょう。

まとめ

この記事では、小姑について解説させていただきました。

小姑は配偶者の姉妹という立場上、嫁との間に距離感や価値観の違いが生じやすく、小姑との関係性や接し方に悩みを抱える方も少なくありません。

また、小姑との関係の悪化が、夫婦関係にも悪影響を及ぼすこともあります。小姑や義実家との関係が原因で離婚となったケースも見受けられます。

こうした問題を未然に防ぐためには、冷静な対応と適切な距離の取り方が重要です。

配偶者の家族・親族との関係でお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士法人あおい法律事務所では、初回相談料無料で弁護士による法律相談を行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。