性の不一致とは?性生活の不一致による離婚について弁護士が解説

夫婦の結婚生活の中で、性的欲求や価値観、行為に対する考え方が合わない「性の不一致」は、しばしば夫婦関係を悪化させる大きな問題となります。

性交の頻度や内容、性的な好みなどが合わないことで、大きなストレスや不満を感じる夫婦は決して少なくありません。こうした問題が蓄積すると夫婦間のコミュニケーションがさらに悪化し、結果として離婚にまで発展する場合もあります。

そこで本記事では、離婚の原因となる性の不一致に注目し、どういった場合に性の不一致による離婚が認められるのか、性の不一致による離婚率はどれくらいなのか、といった点について、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。

性の不一致は夫婦生活に大きく影響する問題ですから、基本的な知識を身につけておくことで、万が一トラブルが生じた場合でも早期に対処しやすくなるかと思います。

本記事が、少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

性の不一致

それでは、性の不一致について見ていきましょう。

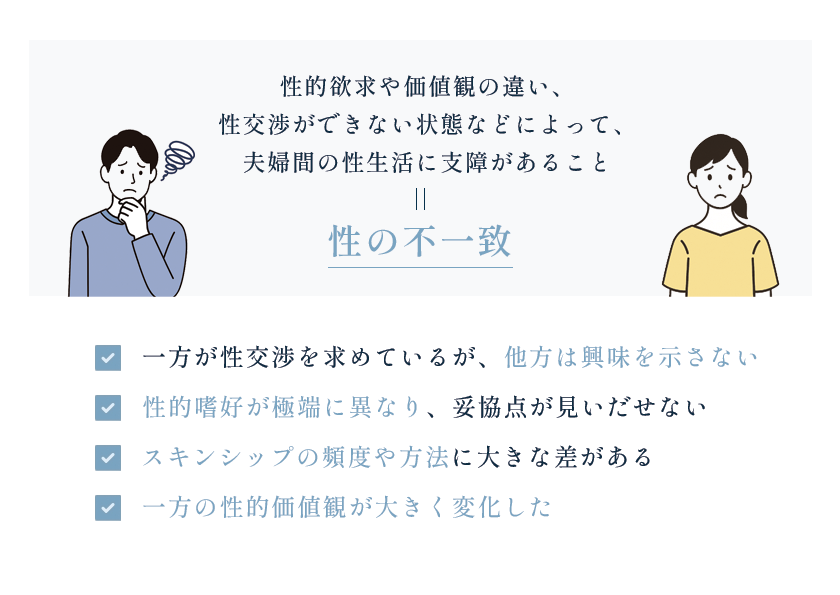

性の不一致とは

性の不一致について、法律上明確に定義されているわけではありませんが、一般的には、性的欲求の違い・性的価値観の違い・性交渉ができないことなどにより、夫婦間の性生活に問題が生じている状態を指します。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

- 一方が性交渉を頻繁に求めているのに対し、他方はほとんど興味を示さない。

- お互いの性的嗜好が極端に異なり、妥協点が見いだせず衝突を繰り返してしまう。

- 愛情表現としてのスキンシップの頻度や方法に大きな差があり、一方が物足りなさや抵抗感を覚える。

- 妊娠や出産後に、一方の性欲や性的価値観が大きく変化した一方で、他方は従来どおりの性生活を望んでいる。

このような問題は、一見すると些細な食い違いのように思えるかもしれません。時間の経過によって自然と解決する場合もあるでしょう。

しかし、性生活に関する感情的な溝は、夫婦間のコミュニケーションを深刻に阻害してしまいがちです。実際、性的な不満やストレスが積み重なることで、相手への信頼や愛情が損なわれるケースも少なくないのです。

夫婦の性交渉は義務?

夫婦間の性行為については、民法やその他の法律で「必ず行わなければならない」と直接規定されているわけではありません。

たとえば、夫婦の義務について定めた民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあるものの、性交渉についての記載はなく、第752条以外にも、性交渉そのものに言及する条文は存在しないのです。

一方で、結婚している以上は、配偶者以外との人と性的関係を持ってはならないという「貞操義務」が発生すると解されているため、裏を返せば、夫婦であれば性的関係を築くことが想定されているともいえます。

したがって、夫婦間の性交渉は法的義務ではないものの、社会通念上は夫婦の務めとして考えられているのです。

性の不一致を理由とした離婚率

ところで、実際に性の不一致を理由に離婚している夫婦はどれくらいいるのでしょうか。

この点、協議離婚の場合のデータはないのですが、離婚調停の申立て件数をベースとしたデータが参考になります。

裁判所が公開している「令和5年 司法統計年報」を見てみますと、家庭裁判所における離婚調停のうち、「性的不調和(性の不一致)」を理由とした申立て人数は、次の通りとなりました。

| 申立人 | 人数(割合) | 総数 |

| 夫 | 1,592(10.5%) | 15,192 |

| 妻 | 2,642(6.3%) | 41,652 |

なお、この統計は「調停申立ての主な理由を3つまで挙げる」という方法で集計されているため、性の不一致だけが理由の申立て人数ではありませんが、割合で見れば、性の不一致を離婚理由のひとつとして挙げている人はそこまで珍しくはないといえるでしょう。

性の不一致による離婚

それでは、性の不一致による離婚について解説していきます。

性の不一致で離婚できるの?

性の不一致を理由に離婚できるかどうかは、夫婦間で離婚に合意がある場合と、一方が反対している場合とで異なります。

日本の法律上、夫婦が互いに離婚することに合意していれば、離婚理由を問わず、離婚届を提出するだけで協議離婚が成立します。そのため、性の不一致が理由であっても、当事者が合意しているのであれば、離婚するのに大きなハードルはありません。

一方で、夫婦の一方が離婚を拒否し、夫婦間での協議や調停における話し合いが決裂した場合には、裁判による離婚手続きへ進むことになります。この場合は、民法で定められた「法定離婚事由(民法第770条1項各号)」を満たしている必要があります。

(裁判上の離婚)

民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

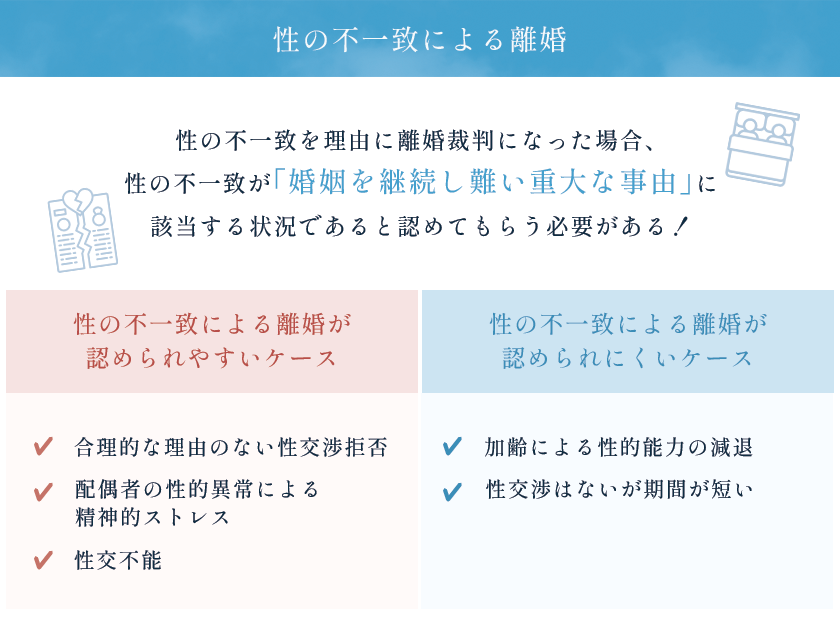

この条文を見ると、性の不一致とは明記されておりません。そこで、性の不一致を原因として、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する状況であると認めてもらう必要があるのです。具体的には、以下の事について主張・立証していくことになるでしょう。

- 夫婦の性生活に根本的な問題があり、修復が事実上困難であること。

- 長期間にわたるセックスレスによって夫婦関係が破綻していること。

- 性的価値観の相違が原因で、コミュニケーションが完全に断絶していること。

それでは、性の不一致による離婚が認められやすいケースを具体的に見ていきましょう。

性の不一致による離婚が認められやすいケース

①合理的な理由のない性交渉拒否

結婚前には「子どもをもうけたい」という合意があったにもかかわらず、結婚後に配偶者が不倫をきっかけに性交渉を完全に拒否するようになり、長期間にわたって夫婦間の性的関係が一切断たれているケースは、性の不一致による離婚が認められやすい典型的な事例の一つです。

子どもを持つ意思を事前に共有していたにもかかわらず、一方が他方に無断で不倫をし、その後理由もなく性交渉を拒否している状況は、夫婦間の信頼関係を著しく損ない、婚姻関係の実質的な破綻をうかがわせる事情と判断されやすいからです。さらに、このような行為による精神的な苦痛が長期に及ぶ場合には、夫婦関係の修復が困難とみなされる可能性が高まります。

結果として、離婚裁判で「性の不一致による婚姻関係の破綻」があると判断され、性の不一致を理由とした離婚請求が認められることがあるのです。

②配偶者の性的異常による精神的ストレス

配偶者の特異な性的嗜好や行動が原因で、他方が耐え難い精神的ストレスにさらされているケースも、性の不一致による離婚が認められやすい代表的な事例の一つです。

通常の夫婦生活の範囲を逸脱した性的要求を続けられたり、医師の診断が必要となるような深刻な性的異常があるにもかかわらず、配偶者が治療や改善に取り組まなかったりすることは、婚姻関係を破綻させた要因とみなされやすいからです。

そして、こうした性的異常による精神的苦痛が長期間にわたって続く場合、夫婦間のコミュニケーションはますます断絶し、修復が困難になる可能性が高まります。一方の配偶者の精神的な健康状態が著しく悪化したり、日常生活に支障をきたしたりするほどの状況に陥れば、性の不一致による婚姻関係の破綻が認められる可能性は高くなるでしょう。

③性交不能

結婚前から性交がほぼ不可能になるほど重度の先天的障害を抱えていたにもかかわらず、それを相手に告知せず、治療に取り組む意思も見えない、といった性交不能による離婚のケースも見受けられます。

本来、重度の障害など健康上の問題を抱えている場合には、結婚前に誠実に打ち明けることが求められます。しかしながら、その事実を隠したまま結婚し、かつ治療や改善に向けた努力が見られないとなれば、相手としては結婚生活そのものに対する信頼を失ってしまう可能性が高いでしょう。信頼関係が大きく損なわれた状態では、性の不一致だけでなく、ほかの問題も生じやすくなり、結果として離婚に至るケースが多いといえます。

ただし、障害の内容や程度、事前にどこまで情報を開示していたか、治療や改善の見込みなど、具体的な事情によって判断は異なります。そのため、もし婚姻生活を継続するかどうか迷う状況にある場合は、なるべく早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

性の不一致による離婚が認められにくいケース

上記とは反対に、性の不一致による離婚が認められにくいケースもあります。たとえば、以下のような場合です。

①加齢による性的能力の減退

年齢を重ねると、自然に性的な欲求や能力が衰えていくことがあります。しかし、この加齢による変化だけを理由として「性の不一致」と認定し、離婚が認められるケースは多くありません。

一般的に、人間の身体は加齢とともに変化を遂げるものであり、ある程度の性機能の低下は避けられないためです。たとえば、年齢によって性欲が減退したり、勃起機能が低下したりするのは、生理的にも自然な流れと捉えられています。そのため、そのような状態に陥った配偶者に対して、法的な責任を追及することは困難だと考えられています。

②性交渉はないが期間が短い

夫婦間のトラブルや口論などで一時的に性交渉が行われなくなったとしても、その期間が数週間~数ヶ月程度と、比較的短期間にとどまるようであれば、離婚裁判で深刻な「性の不一致」とはみなされにくい傾向があります。

実際、一時的なトラブルや過度のストレスなどが原因で夫婦の性生活が停滞していても、コミュニケーションの見直しや生活習慣の調整など、双方の努力によって夫婦関係の修復は可能だと考えられるからです。

性生活の不一致の解決方法

性の不一致という問題はあるけれど、離婚はしたくない、という場合は、次の解決方法を意識して、夫婦関係を修復することが重要です。

性交渉自体がなくセックスレスの状態が長く続くような場合には、セックスレスの解消を意識し、しっかりコミュニケーションを重ねていきましょう。お互いの考え方や不満を率直に伝え合い、双方が納得できる妥協点を模索することが大切です。

相手の性癖を尊重する姿勢も欠かせません。自分には理解しがたい嗜好であっても、一方的に拒否するのではなく、相手の気持ちに寄り添うよう努めることで、心の距離を縮めるきっかけになります。互いの価値観や希望をオープンに共有し、歩み寄れる部分を見つけることが理想です。

もし性交自体が困難になっている場合は、その原因を明らかにし、改善できるのであれば治療や対策を検討することも重要です。必要であれば、専門家である医師やカウンセラーのアドバイスを受けましょう。本人だけでなく、夫婦で受けられる夫婦カウンセリングなどもありますので、そういった手段も考慮してみてください。

それでも意見がかみ合わず、状況に改善が見られない場合は、夫婦関係調整調停(円満調停)を申し立てるという選択肢もあります。円満調停は、離婚ではなく、夫婦関係の修復に向けた話し合いを進めていく調停手続きです。離婚を回避したいが、当事者だけでは話し合いが難しいといった場合に、有益な手段となるでしょう。

性の不一致に関するQ&A

Q1.性の不一致とは何ですか?

A:夫婦間で明確な法律上の定義があるわけではありませんが、一般的には性的欲求や価値観の違い、あるいは性交渉そのものが行えないことなどが原因となり、夫婦の性生活に問題が生じている状態を指します。このような食い違いが続くと、お互いのストレスや不満が増大し、夫婦関係そのものを揺るがす大きな要因となることも少なくありません。

Q2.性の不一致は離婚理由になりますか?

A:夫婦双方が離婚に合意する協議離婚の場合、理由を問わず離婚が可能なので、性の不一致を理由とすること自体に問題はありません。一方、どちらかが離婚を拒否している場合は、離婚裁判に発展することもあります。離婚裁判では、法定離婚事由がないと離婚が認められないため、性の不一致によって「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断できるような事情が必要です。

Q3.性の不一致による離婚が認められるのはどういった場合でしょうか?

A:裁判所が「夫婦関係が修復不可能なほど破綻している」と認めるだけの事情や証拠が揃っている場合に、性の不一致による離婚が認められやすくなります。単なる不満やすれ違いだけでは、婚姻関係を破綻させるほどの「重大な事由」として認められにくいです。

まとめ

この記事では、性の不一致について弁護士が解説させていただきました。

性の不一致による悩みは、性的欲求の違いや健康上の問題、心理的ストレスなど、多種多様な要素が絡み合うため、一概に解決策を示すことは難しいものです。しかし、問題を放置したままでは、離婚問題に発展しかねません。

実際に、家庭裁判所で調停を申し立てた夫婦のうち、男性では約10%が、性の不一致を理由に調停を申し立てています。

性の不一致による離婚を回避するためには、まずは夫婦間で率直に話し合い、問題を洗い出し、譲歩できる部分を検討しましょう。そして、必要な場合は医療機関やカウンセリングを活用し、専門的な視点から適切なアドバイスを得ることも重要です。

当法律事務所では、初回相談料無料にて弁護士による法律相談を行っております。夫婦生活の悩みがある場合や、性的不調和で離婚を検討している場合は、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。