旦那と離婚したい!「旦那がストレス」は離婚理由になる?旦那と離婚する方法は?

結婚生活の中で夫への気持ちが冷めたり、相手の些細な言動が引っかかるようになったり。そうして不満が積み重なって、「旦那と離婚したい」と考えるようになることは、珍しくはありません。

夫へのストレスが増大すると、家事や仕事に集中できなくなったり、心身に影響が出たり、夫との関係が悪化したりと、日常生活全般に大きな影響が及ぶこともあります。中には、コミュニケーション不足や価値観のすれ違いが蓄積することで、歩み寄りが難しくなり、「もう夫との関係を修復できない」と感じる場合もあるでしょう。

さて、実際に「夫へのストレス」が理由で離婚したい場合、離婚原因として認められるのでしょうか。また、旦那と離婚したいと思っても相手が拒否する場合、合意してもらうためにはどのように対応すべきでしょうか。

そこでこの記事では、妻が夫と離婚したい場合の方法や、夫と離婚したい妻に多い離婚理由、夫へのストレスを理由に離婚できるのか、といった点について弁護士が詳しく解説させていただきます。

目次

旦那と離婚したい

旦那と離婚したいと考えたら、まずはどのような離婚方法があるのかを把握しておきましょう。

旦那と離婚する方法

日本における離婚方法としては、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。中でも一般的な離婚方法は協議離婚で、離婚した夫婦の約9割が協議離婚によって離婚しているといわれています。

そんな協議離婚とは、夫婦が直接話し合いを行い、財産分与や慰謝料、親権などの離婚に関する条件を決め、当事者が合意することで成立する離婚方法です。夫婦の一方が相手に離婚したいと伝えて両者が合意すれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。調停や裁判と異なり裁判所を通さないため、費用がほとんどかからず、比較的迅速に進めることができます。また、夫婦間で自由に条件を決められるため、お互いが自分の希望を柔軟に反映しやすいというメリットもあります。しかし、双方の合意がなければ離婚自体が成立しないため、夫婦間の対立が激しい場合には話し合いが難航し、協議離婚によっては離婚できないケースもあります。

協議離婚で離婚できなかった場合、次に考えられる方法は調停離婚です。調停離婚は、家庭裁判所で行われる手続きで、第三者である調停委員を交えて話し合いを行い、合意を目指す離婚方法になります。夫婦だけでは解決できない争点について、調停委員が夫と妻のそれぞれの意見を調整するため、基本的に夫婦が直接顔を合わせることなく手続きが進行します。そのため、夫婦同士の話し合いだと感情的になりやすい場面でも、調停委員が客観的な視点から意見を調整してくれるため、冷静に話し合いを進めやすいのがメリットです。

一方で、調停離婚には時間や費用がかかるというデメリットもあります。調停は1回の話し合いで終わることもありますが、一般的には複数回の期日の中で合意点を探っていくため、早くても数ヶ月かかりますし、争点が多い場合は1年以上かかるケースもあります。弁護士に依頼する場合には弁護士費用が必要となりますし、裁判所に支払う申立手数料や郵便切手代、裁判所への交通費なども含めて、一定の出費が必要です。

調停離婚は、裁判所での手続きといっても、あくまで夫婦の合意によって離婚する方法です。そのため、調停によっても離婚できない場合は、裁判離婚を検討することになります。

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚の可否や離婚条件を判断して決めてもらう離婚方法です。裁判離婚では、民法に定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要です(民法第770条1項)。法定離婚事由には、「不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つが定められており、いずれかに該当した場合に離婚が認められます。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚と比べて手続きが複雑になりやすく、準備や進行に手間がかかる上、時間や費用もかかります。加えて、裁判所の判決によっては必ずしも希望通りになるとは限らないため、なるべく話し合いで離婚を成立させることが推奨されます。

旦那と離婚したい理由

ところで、旦那と離婚したいと考える妻は、どのような理由でそう考えるようになったのでしょうか。ここでは、夫との離婚を考えた妻に、一般的に多く見受けられる離婚理由をご紹介いたします。

(1)旦那が嫌い・ストレス

夫との生活が長くなるにつれ、日々の積み重ねがストレスとなり、「嫌い」と感じる瞬間が増えていくことがあります。かつては愛情を感じていた相手でも、些細な行動や言葉の端々に違和感を覚え、次第に一緒にいることが苦痛になってしまうことは珍しくはありません。

生理的に無理でストレスを感じる場合もあれば、夫の言動がストレスの要因となっている場合もあります。夫が無神経な発言を繰り返したり、感謝や謝罪の言葉がなかったり、事や育児を当たり前のように妻に押し付けたりする言動が積み重なることで、妻にとって夫の存在そのものがストレスとなってしまいかねません。

また、共に過ごす時間が長くなるほど、相手の短所も目につく機会が増えるでしょう。夫の行為や価値観に対する嫌悪感が、夫事態への嫌悪感につながり、別居や離婚を考えるケースは少なくないのです。

(2)旦那が激務

夫が仕事に忙殺されるあまり、家庭に関わる時間が極端に少なくなると、それが原因で夫婦の関係が冷え込んでしまうことがあります。結婚生活は夫婦二人で築き上げるものですが、夫が常に仕事に追われ、家庭を顧みることができない状況が続くと、妻は精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えることになってしまいます。

たとえば、夫が朝早く出勤し、深夜に帰宅するような生活が続けば、夫婦の会話はほとんどなくなるでしょう。週末も仕事で疲れ切っている夫は家で寝てばかりで、家族と過ごす時間を作ろうとしない、というような状況が続くと、妻は「私は家政婦なのか」と感じたり、「一緒に生活する意味はあるのか」と考えたりするようになりかねません。

また、夫の仕事自体には妻は理解を示していたとしても、夫が仕事のストレスを家庭に持ち込むことで、夫婦関係が悪化してしまうこともあります。

夫の激務によって夫婦間の会話が減り、共に過ごす時間もなくなることで、気持ちのすれ違いが広がり、やがて修復不可能な溝となってしまう恐れがあるのです。

(3)旦那と性格・価値観が合わない

結婚は、異なる環境で育った二人が共に暮らすことですから、性格や価値観の違いはある程度仕方のないことです。しかし、その価値観の違いが大きすぎたり、相手が歩み寄る努力をしなかったりすると、夫婦関係に亀裂が生じてしまいかねません。

たとえば、金銭感覚や将来に対する考え方が大きく異なるケースが挙げられます。妻が堅実に貯金をしたいと考えているのに対し、夫に浪費癖があり計画性のないお金の使い方をしていると、妻としては将来への不安が募ることでしょう。このような価値観の違いが埋められない場合、妻は夫との離婚を考えるようになる可能性が高いです。

性格や価値観の違いが大きすぎると、結婚生活を続けること自体が苦痛になり、夫婦関係を維持することが難しくなります。その結果、離婚を決意するケースも少なくないのです。

(4)旦那のDV・モラハラ

夫からのDVやモラハラも、妻が旦那との離婚を考えるきっかけとして多いケースです。

たとえば、夫が怒りにまかせて暴言を吐く、物に当たる、威圧的な態度を取るといった行為が日常化すると、妻は恐怖を感じ、精神的に追い詰められてしまいます。また、「お前は何もできない」「誰もお前のことを助けてくれない」などと否定的な言葉を繰り返されることで、自尊心が傷つき、自己肯定感を失ってしまうこともあります。

また、経済的な支配や過度な束縛も、DV・モラハラの一種です。妻が自由にお金を使えないようにしたり、妻の交友関係を制限したりすることで、妻の行動をコントロールしようとする夫もいます。こうした状況が続くと、妻は精神的に追い詰められてしまい、離婚を検討することも難しい状態になってしまう場合があります。

DVやモラハラの被害を受けたら、それ以上深刻化する前に、夫から物理的に距離を置くことを優先しましょう。身の安全を確保した上で、DV夫との別居や離婚については、なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

(5)生活費をくれない

理由もないのに夫が生活費を渡してくれない、といったケースも、妻が夫との離婚を考える理由の一つです。

たとえば、夫が仕事をしているにもかかわらず、妻に生活費を渡さず、自分の趣味や遊びにばかりお金を使ってしまうような場合、妻は家計をやりくりできず、生活が成り立たなくなっていまいます。また、夫が不倫相手の家に入り浸り、妻とは別居しているにもかかわらず、妻に生活費を一切渡さない、といったケースも見受けられます。

このような夫婦関係では、妻は経済的な不安と精神的な負担から抜け出すために、離婚したいと考えるようになるのも無理はありません。

(6)旦那の浮気・不倫

妻が夫との離婚を考える理由の一つに、夫の浮気・不倫があります。パートナーの浮気や不倫は、夫婦の信頼関係を根本から崩しかねない行為です。

妻は夫に対する信頼を失い、「夫を信じられない」「一緒にいるのが苦痛でしかない」と感じるようになり、夫婦関係の修復は困難になるでしょう。

特に、浮気や不倫が繰り返される場合や、その期間が長期に及ぶ場合は、妻の精神的苦痛も大きくなり、離婚を決断するケースが増える傾向にあります。

法律的にも、浮気や不倫は「不貞行為」として、明確な離婚理由とされています。そのため、夫に対して不貞行為を根拠とした慰謝料を請求することも可能です。ただし、慰謝料を請求するためには、浮気や不倫の事実を示す具体的な証拠(メールや写真、ホテルの領収書など)が必要となります。そのため、離婚を考える際には冷静に証拠収集を行うことが重要です。

(7)義家族・親族とうまくいかない

結婚は夫婦二人だけの関係ではなく、互いの家族や親族との付き合いも含めた関係です。そのため、残念ながら夫の両親や親族と良好な関係を築けずに、離婚を考えるケースも見受けられるのです。

義理の両親や兄弟姉妹からの干渉が強すぎる場合や、価値観の違いによって頻繁にトラブルが起きる場合、妻は夫の実家や親族に対し、強いストレスを感じるようになります。特に、夫が義家族の肩を持ったり、問題解決に協力的でなかったりする場合には、妻の孤独感や疎外感が増し、夫婦関係そのものにも深刻な影響を与えることがあります。

また、義家族からの過度な期待や押しつけ、あるいは明らかな嫌がらせや陰口、批判的な態度などが継続することで、妻の精神的苦痛が蓄積され、最終的には「離婚したほうが楽になる」と感じるようになる場合もあります。

義家族との関係を原因に離婚を考える場合、夫との十分な話し合いや、第三者の介入を経て状況が改善する可能性もありますが、ストレスが限界に達している場合には、自分自身の心身の健康を最優先に考えることが大切です。

(8)旦那へのストレスで病気になった

夫との関係が原因で、心身に深刻な影響を受けるケースもあります。その代表的な例が、「夫源病(ふげんびょう)」です。

夫源病は、夫の言動や態度が原因で、妻が体調不良になる疾病概念のことです。なお、夫源「病」といっても疾病概念なので、医学的な病名ではありません。

夫の言動が原因でストレスを感じると、そのストレスによって妻の自律神経が乱れ、頭痛や動悸、めまい、倦怠感、吐き気、不眠といった身体的症状が現れるのが夫源病です。夫源病が悪化すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、妻自身が自分を責めてしまう悪循環に陥ってしまうこともあります。

夫源病は前述の通り、夫の存在に起因する症状なので、夫が不在の時には体調が良好なのに、夫がいる時には体調が悪くなる、といった特徴も見られます。こうした症状を自覚したら、なるべく早めに対処することが重要です。

まずは心身の回復を最優先しましょう。適切な医療機関を受診し、カウンセリングを受けることもおすすめです。趣味などでストレスを発散し、夫との話し合いを試み、必要であれば別居も検討すべきです。

また、夫源病を引き起こす夫には、モラハラの気質が見受けられることが少なくありません。こうした場合、当事者だけで話し合いをするのは難しいため、第三者に立ち会ってもらい協議するか、弁護士に代理交渉を依頼するなどして、なるべく二人きりでの交渉を避けるようにしてください。

旦那と離婚したいと思ったら

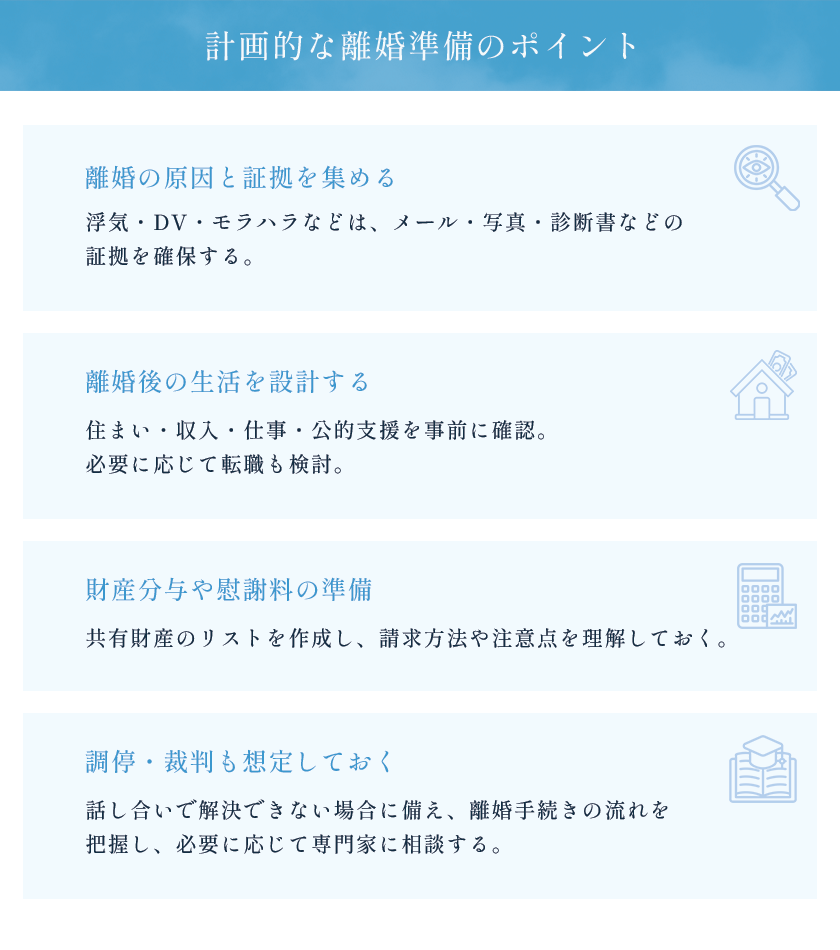

計画的な離婚準備を

離婚手続きをスムーズに進め、なるべく希望通りの条件で離婚を成立させるためには、事前の準備が重要です。

まず、離婚を考えるきっかけとなった原因や状況を明確にし、客観的な証拠を集めておきましょう。たとえば、夫の浮気やDV、モラハラが原因の場合は、メールや写真、音声データ、診断書などを具体的な証拠として揃えておくと、言い逃れされても反論できますし、交渉を有利に進めることができます。

また、離婚後の生活設計も重要です。離婚後の住居や収入については事前に確認しておき、収支のバランスを検討し、必要であれば転職や資格取得なども視野に入れて行動しましょう。特に、子どもがいる場合には、養育費がどの程度必要かを具体的に計算し、自治体や国の公的支援制度についても事前に調べておくと安心です。

離婚に伴う財産分与や慰謝料についても、請求方法や注意事項を事前に把握しておく必要があります。夫婦が婚姻中に協力して形成した共有財産のリストを作成し、それぞれの資産価値を整理しておくと、財産分与の話し合いを円滑に進めることができるでしょう。

そして、話し合いでは離婚できずに、調停や裁判へと進む可能性もあります。離婚手続きの全体的な流れを事前に理解しておき、必要に応じて弁護士など専門家への依頼を検討しましょう。

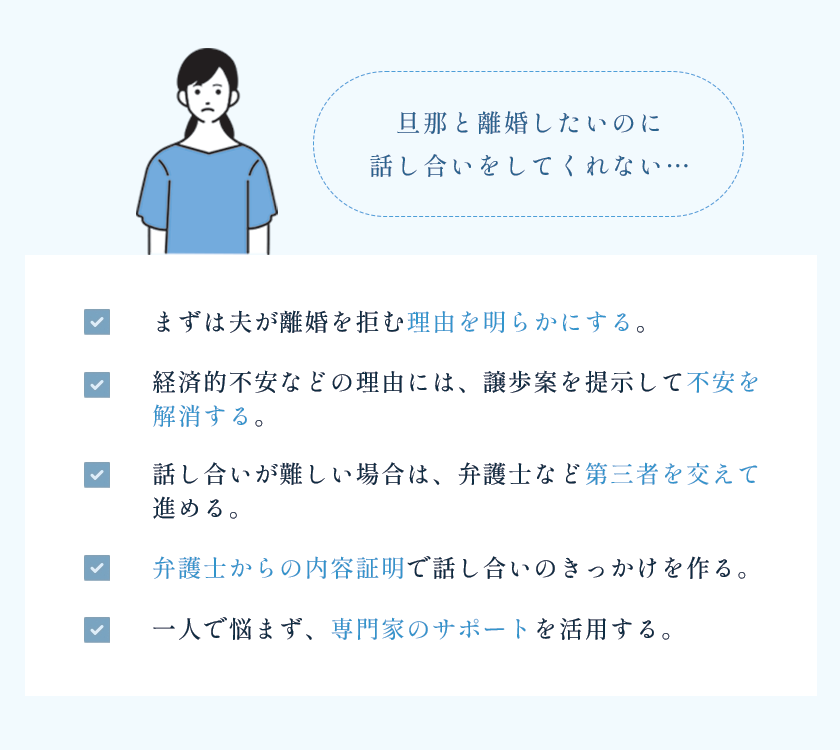

話し合いにならない夫と離婚するには

夫との離婚を考えていても、夫がまったく話し合いに応じてくれない場合、離婚手続きは簡単には進みません。特に、夫婦関係が悪化し、冷静に話し合いができない状態だと、協議離婚は難しくなってしまいます。

夫が話し合いに応じてくれないときは、まず「夫はなぜ離婚したくないのか」という理由を明らかにすることが大切です。理由がはっきりすれば、その問題を解決する具体的な提案をすることによって、合意を得られるかもしれません。

たとえば、夫が経済的な不安から離婚に応じない場合には、まずは具体的に何が不安要素なのかを明らかにするとよいでしょう。「財産分与はしたくない」「収入が不安定で養育費を支払えるか分からない」などの具体的な理由があれば、「離婚に応じてくれたら財産分与は求めない」「養育費を通常より低めに設定する」といった譲歩案を提示でき、夫の不安が解消され、離婚に応じてもらえるかもしれません。この際に、実際に家計や子育てにかかる費用を見直し、「どのくらいの金額ならやりくりできそうか」を夫婦でシミュレーションしてみるのも効果的です。

また、こうした話し合いを当事者だけで行わず、たとえば弁護士などの第三者を挟むのもポイントです。

夫婦だけの話し合いでは感情的になりやすく、冷静に交渉を進めるのが難しくなりがちですから、弁護士に代理人として交渉してもらうことで、スムーズに話し合いを進めることが期待できます。夫が話し合いの場にすら応じてくれない場合は、弁護士が内容証明郵便を送って話し合いを促すのも効果的です。

いずれにしても、「なぜ夫は離婚したくないのか」を明らかにすることが重要です。

「旦那と離婚したい」に関するQ&A

Q1.旦那と離婚したいと妻が考えるようになる理由やきっかけを教えてください。

A:性格や価値観の不一致、仕事の忙しさによるすれ違い、日々のストレスの蓄積や生理的嫌悪感、夫の浮気やモラハラなどが理由で離婚したいと考えるようになることが一般的です。最初は小さな不満でも、それが積み重なることで夫婦関係が冷え込んでしまい、関係修復が難しくなってしまいます。

Q2.旦那と離婚したい場合の方法は?

A:まず夫と話し合い、協議離婚を目指しましょう。合意できれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。話し合いが難しい場合の次の手段は、離婚調停になります。離婚調停でも解決しない場合は、裁判による離婚を検討することになります。

Q3.旦那と離婚したいのに話し合いをしてくれません。どう対応したら良いですか?

A:まず冷静に相手が離婚を拒む理由を見極め、その不安や懸念を解消する具体的な提案を用意してみてください。経済的な問題や子どもの親権など、具体的な争点を整理して話し合いを進めると、合意に近づける場合があります。それでも取り合ってもらえないときは、家庭裁判所での調停を利用するなど法的手段に移行し、強制的に協議の場を設ける方法もあります。状況が複雑な場合は、弁護士に相談してみるのもおすすめです。

まとめ

この記事では、旦那と離婚したいと考えている妻が、なぜ離婚したいと考えるようになるのか、という理由や、夫が離婚を拒否した場合にどう対応すれば良いのか、といった点について弁護士が解説させていただきました。

離婚したいと考える妻の理由は、旦那に対するストレスや価値観の違い、経済的な不安、浮気・不倫、DV・モラハラなど、離婚を考える理由は人によってさまざまです。話し合いで根本的な原因を解決して夫婦関係を修復できる可能性もありますが、妻の心身に悪影響が出てしまっているケースなどでは、別居や離婚を進める方が望ましいこともあるでしょう。

離婚理由によっては、夫と直接離婚の話し合いをするのは難しい場合があります。そのような場合には、まずは弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめいたします。弁護士に相談することで、現在の状況を客観的に整理し、法的にどのような選択肢を取れるのかを確認し、方針を明確にすることができるでしょう。

特に、夫との話し合いが難航している場合や、心身に影響が出ていて早めの対応が求められる場合には、なるべく早い段階で、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、初めての方にもお気軽にご相談していただけるよう、初回相談料無料で法律相談を行っております。当Webサイトの予約フォームやお電話にて、お問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。