児童扶養手当のシミュレーション|母子手当の計算方法を徹底解説!

ひとり親家庭で育つ子どもを支援するために設けられた制度のひとつが、児童扶養手当(母子手当)です。

公的な手当は家計の助けとなりますが、「実際にいくら受給できるのか」「自分が受給対象になるかどうか」といった疑問や不明点も少なくないかと思います。特に、いくら受給できるかは重要です。申請前にある程度の目安を付けておけるよう、児童扶養手当の支給額を自分で確認しておきたいところですよね。

そこで本記事では、児童扶養手当の計算方法について、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。所得制限や子どもの人数に応じた加算額など、計算をする上でおさえておきたいポイントについても、あわせて解説いたします。

児童扶養手当は、支給要件や所得状況によって支給額が変わるため、一見すると複雑に感じるかもしれません。ですが、基本的な計算式を理解するだけでも、おおよその支給額や受給の可否を把握することが可能です。

本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

児童扶養手当のシミュレーション

児童扶養手当の受給額をシミュレーションする前に、児童扶養手当の基本的な概要についておさえておきましょう。

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、ひとり親家庭などに対して、国が金銭的支援を行う公的制度です(児童扶養手当法第2条1項)。

(児童扶養手当の趣旨)

児童扶養手当法第2条1項 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。

児童扶養手当法が制定された1961年(昭和36年)当時は、母子家庭を対象とした手当だったため、俗に「母子手当」とも称されました。そのため、現在も児童扶養手当は「母子手当」ともいわれます。

2010年(平成22年)の法改正により、支給対象が母子家庭だけでなく父子家庭にも拡大され、現行制度の「ひとり親世帯を対象とした公的支援制度」となりました。

児童扶養手当が対象としている「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(一定以上の障害の状態にある者については20歳未満)とされています(児童扶養手当法第3条1項)。ですので、原則としてこの定義に当てはまる児童を養育しているひとり親が、児童扶養手当の支給対象となります。

なお、「児童手当」という似た名称の制度もあるため、児童扶養手当=児童手当と誤解される場合も多いのですが、それぞれ異なる公的制度ですので、注意してください。

児童扶養手当(母子手当)の計算方法

それでは、具体的な計算方法について見ていきましょう。

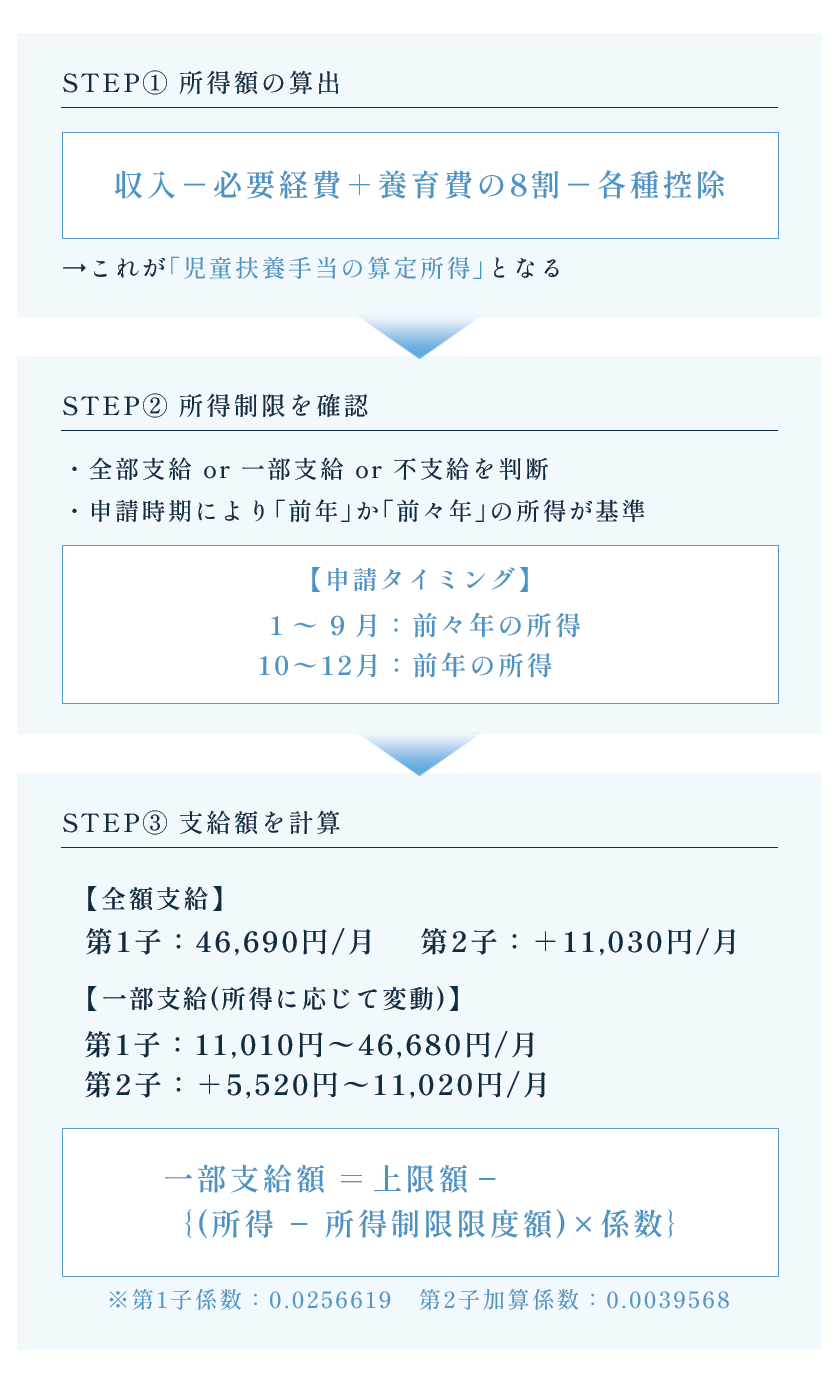

児童扶養手当の計算ですが、①自身の所得額を算出し、②所得制限限度額を確認してから、③実際の支給額を計算する、という流れが一般的な手順です。

(1)所得額の算出

児童扶養手当の受給対象になるかどうかを判断するためには、基本となる所得金額を算出し、それが所得制限限度額以下かどうかを確認する必要があります。そのため、児童扶養手当の計算においては、まず自身の所得がいくらになるのかを正確に把握することが重要です。

児童扶養手当の計算における「所得」とは、一年間(前年1月~12月)の総収入から必要経費を差し引いた「一般的な所得」から、さらに児童扶養手当の算定のために控除できる金額を控除し、養育費分を調整した、最終的な所得金額のことを指します。これを計算式にすると、以下のようになります。

児童扶養手当算定のための所得=一般的な所得(収入-必要経費)+養育費の8割-各種控除

単純な給与所得ではないため、注意が必要です。

まず、会社員などの給与所得者の場合は、源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」が、一般的な所得になります。自営業など、自分で確定申告をしている人の場合は、確定申告書にある「所得金額の合計」が、一般的な所得となります。

この一般的な所得に、元配偶者から養育費を受け取っている場合は、その養育費の8割を加算します。

そして、社会保険料相当額である8万円を一律控除します。さらに、特別障害者なら1人につき40万円、障害者なら1人につき27万円といったように、下表にある各種控除を差し引いて、最終的な所得が確定します。

| 控除項目 | 金額・条件 | 備考 |

| 基礎控除への振替 | 10万円(給与所得及び公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその額) | 自営業の所得には適用されません。 |

| 一律控除 | 8万円 | |

| 障害者控除 | 1人につき27万円 | |

| 特別障害者控除 | 1人につき40万円 | |

| 勤労学生控除 | 27万円 | |

| 寡婦控除 | 27万円 | 申請者が母の場合は控除しません。 |

| ひとり親控除 | 35万円 | 申請者が父または母の場合は控除しません。 |

| 医療費控除 | 実額 | |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 実額 | |

| 配偶者特別控除 | 実額 | |

| 雑損控除 | 実額 |

このようにして算出した所得金額が、児童扶養手当の計算に用いる最終的な「所得」になります。

所得額が正しく算出されないと、児童扶養手当を受給できるかどうかの判断を誤ってしまうだけでなく、税務面でも損をする可能性があります。

まずは自身の所得が正確にいくらなのか、落ち着いて確認することが重要です。

(2)所得制限限度額を確認する

基準となる所得金額を算出したら、その金額が所得制限限度額に達していないかを確認しましょう。

児童扶養手当は、前年の所得金額に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、手当のうち一部のみを支給する「一部支給」があります。全額支給されるか一部支給されるかは、所得制限限度額を基準に判断されることになり、さらに一定以上の所得がある場合は支給停止となるため、所得制限限度額を確認しておくことが非常に重要なのです。

ちなみに、児童扶養手当は毎年11月1日から翌年10月31日までを一つの「支給年度」とし、年額を決定することになっています。そのため、原則として「前年の所得」を基準とし計算しますが、申請するタイミングによっては前年ではなく前々年の所得を基準とするため、シミュレーションの際にも注意が必要です。

- 1月~9月に申請する場合:支給年度の途中で申請することになるため、前々年の所得を基準に計算します。

- 10月~12月に申請する場合:新しい支給年度の直前から支給年度開始のタイミングでの申請になるため、前年の所得を基準に計算します。

所得制限限度額は、児童扶養手当法の改正などによって、金額が変更されることがあります。実際に、直近では2024年11月に法改正によって、限度額の引き上げが行われました。限度額が引き上げられたということは、つまり所得制限が緩和された、ということです。

さて、2024年11月分手当(2025年1月支給)以降に適用される所得制限限度額は、次の表の通りとなります。

| 扶養親族等 | 申請者(所得ベース) | 扶養義務者等(所得ベース) | |

| 全額支給 | 一部支給 | ||

| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |

| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |

| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |

| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |

| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |

| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |

ちなみに、上表にある「扶養親族等」というのは、所得税法上定められている、「同一生計配偶者」および「扶養親族」で、年間所得が48万円以下の人を意味します。したがって、児童扶養手当においては、申請者と生計を共にしている収入の少ない親族、を指します。

この扶養人数の中に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合、一人につき10万円が上表の限度額に加算されます。扶養人数の中に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、一人につき15万円が限度額に加算されます。

ところで、児童扶養手当は子どもがいることが前提なのに、なぜ扶養親族等数が「0」の場合があるのかというと、子どもが元配偶者の扶養に入っている場合は、所得税法上の扶養親族に数えられないためです。そのため、受給者本人の扶養親族としてはカウントされません。

また、上表は所得金額をベースとした所得制限限度額表になりますが、これを収入ベースにすると、下表の通りとなります。なお、収入はあくまで参考となるベースの収入金額となるため、必ずしも表の金額未満であれば全額支給・一部支給の対象になる、というわけではありません。目安としてご参照ください。

| 扶養親族等 | 申請者(所得ベース) | 扶養義務者等(所得ベース) | |

| 全額支給 | 一部支給 | ||

| 0人 | 142万円 | 334.3万円 | 372.5万円 |

| 1人 | 190万円 | 385万円 | 420万円 |

| 2人 | 244.3万円 | 432.5万円 | 467.5万円 |

| 3人 | 298.6万円 | 480万円 | 525万円 |

| 4人 | 352.9万円 | 527.5万円 | 562.5万円 |

| 5人 | 401.3万円 | 575万円 | 610万円 |

(3)支給額を計算する

所得制限限度額で自身が全部支給か一部支給かを確認できたら、実際の支給額を計算していきます。

全部支給の場合

児童扶養手当が全額支給される場合は、下表に記載の金額となります。

| 手当区分 | 手当月額 |

| 第1子 | 月額46,690円 |

| 第2子以降加算額 | 月額11,030円 |

一部支給の場合

一部支給の場合は、下表に記載の金額の幅で、支給額が決められます。

| 手当区分 | 手当月額 |

| 第1子 | 月額11,010円~46,690円 |

| 第2子以降加算額 | 月額5,520円~11,020円 |

「第2子加算額」というのは、第1子の分の支給額に加えて、算出した分の金額が支給されるという意味になります。そして、実際にいくらもらえるかというのは、次の計算式によって算出することになります。

一部支給の上限額-{(受給資格者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数}

所得制限係数は、令和7年3月現在、第1子の場合0.0243007、第2子以降加算の場合は0.0037483となっておりますが、令和7年4月からは第1子の場合0.0256619、第2子以降加算の場合0.0039568となります。以下では、令和7年4月以降の所得制限係数を使ってご説明させていただきます。

計算例①子ども1人の場合

たとえば、子ども1人で子ども以外の扶養親族はなく、受給資格者の所得額が120万円の場合を計算してみましょう。この場合の上限額や所得制限係数などは、次の通りになります。

- 一部支給の上限額(第1子):46,680円

- 全部支給の場合の所得制限限度額:107万円

- 所得制限係数(第1子):0.0256619

そして、下の計算式にこちらの数字を当てはめていきます。

児童扶養手当(第1子分)= 一部支給の上限額-{(受給資格者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数}

児童扶養手当(第1子分)= 46,680円-{(1,200,000円-1,070,000円)×0.0256619}

児童扶養手当(第1子分)= 46,680円-(130,000円×0.0256619)

児童扶養手当(第1子分)= 46,680円-3,336.047

児童扶養手当(第1子分)= 43,344

したがって、この場合の支給額は43,344円となります。

計算例②子ども2人、扶養親族3人の場合

次に、子ども2人、子どもを含めた扶養親族3人で、受給資格者の所得額が250万円の場合を計算してみましょう。なお、子どもは2人とも16歳未満で、もう一人の扶養親族は25歳ですので、所得制限限度額への加算はありません。この場合の上限額や所得制限係数などは、次の通りになります。

(1)第1子の分

- 一部支給の上限額(第1子):46,680円

- 全部支給の場合の所得制限限度額:183万円

- 所得制限係数(第1子):0.0256619

この場合も先ほどのように、下の計算式にこちらの数字を当てはめていきます。

児童扶養手当(第1子分)= 一部支給の上限額-{(受給資格者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数}

児童扶養手当(第1子分)= 46,680円-{(2,500,000円-1,830,000円)×0.0256619}

児童扶養手当(第1子分)= 46,680円-(670,000円×0.0256619)

児童扶養手当(第1子分)= 46,680円-1,717

児童扶養手当(第1子分)= 44,963円

したがって、第1子の支給額は44,963円となります。

(2)第2子の加算分

- 一部支給の上限額(第2子加算額):11,020円

- 全部支給の場合の所得制限限度額:183万円

- 所得制限係数(第2子加算額):0.0039568

第2子の加算分についても、下の計算式にこちらの数字を当てはめていきます。

児童扶養手当(第2子分)= 11,020円-{(2,500,000円-1,830,000円)×0.0039568}

児童扶養手当(第2子分)= 11,020円-(670,000円×0.0039568)

児童扶養手当(第2子分)= 11,020円-265

児童扶養手当(第2子分)= 10,755円

したがって、第2子の分の加算額は10,755円となります。

(3)合計

第1子の支給額は44,963円、第2子の分の加算額は10,755円なので、児童扶養手当の合計支給額は55,718円となります。

なお、上記はあくまで計算例のため、実際の計算方法や金額は異なる場合があります。また、1円単位の端数処理で計算結果が前後する可能性があるため、参考程度にご覧ください。

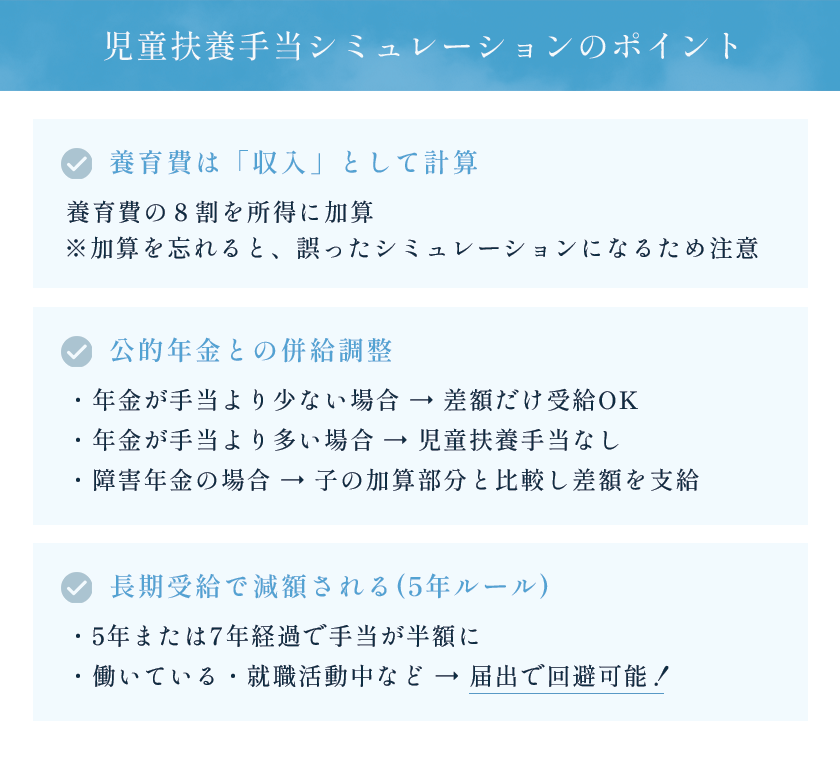

児童扶養手当のシミュレーションのポイント

児童扶養手当の支給額を自分で確認する計算方法は、以上の通りです。最後に、児童扶養手当の支給額をシミュレーションする場合のポイントについておさえておきましょう。

養育費は所得に加算される

児童扶養手当をシミュレーションする際には、養育費の扱いに注意が必要です。離婚などで相手方から養育費を受け取っている場合、この養育費は受給者の「収入」として扱われることになります。

児童扶養手当のシミュレーションにおいては、受給者本人の所得金額を算出しますが、その際の受給者の一般的な所得に養育費の8割を加算しなければなりません。

たとえば、月額5万円の養育費を年間で60万円受け取っているときには、その8割である48万円が受給者の所得金額に上乗せされることとなります。

この養育費の加算を見落としてしまうと、所得制限にかかるかどうかの見込みが大きく変わることがあります。結果的に、「児童扶養手当を受給できると思っていたのに、所得制限を超えてしまっていた」というケースや、逆に「受給できないとあきらめていたが、控除や加算の計算次第で受給できる可能性があると知った」というケースなど、判断を誤ってしまう場合もあるため、シミュレーションの段階で正しく把握しておきましょう。

公的年金との併給調整

公的年金を受給している場合は、児童扶養手当を受給できる場合とできない場合があるので、注意が必要です。

これまでは、公的年金(遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる人は、児童扶養手当を受給することができないとされていました。ですが、平成26年12月の児童扶養手当法の改正によって、年金の支給額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、その差額分のみ児童扶養手当を受給できるようになりました。

具体的には、遺族年金の月額が3万円で、児童扶養手当のシミュレーション結果が4万円であった場合、差額の1万円を児童扶養手当として受け取ることができます。一方で、遺族年金の額が4万円を超える場合には、差額がゼロになるため、児童扶養手当は支給されません。

また、障害年金を受給している人に対しては、令和3年3月の児童扶養手当法の改正により、障害年金の子の加算部分と児童扶養手当の額を比較して、その差額分を児童扶養手当として支給されるようになりました。

児童扶養手当法第13条の2 手当は、母又は養育者に対する手当にあっては児童が第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては児童が第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

一 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

二 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

三 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

四 父又は母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。

2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

一 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

二 遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。

3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。

このように、公的年金と児童扶養手当の併給は一律には認められないものの、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合には、差額分を受給できる可能性があります。受給者自身がどの年金をいくら受け取っているのか、また障害年金の場合には子の加算部分がどの程度あるのかを正確に把握したうえで、児童扶養手当との併給が可能かどうかを判断する必要があります。シミュレーションの段階であらかじめ確認し、不明点があれば市区町村や年金事務所に早めに相談して、手続きの方法や必要書類を把握しておきましょう。

長期受給による減額

児童扶養手当はあくまで「離婚や死亡などにより生活が激変したとき、その影響を一定期間緩和するため」の給付と位置付けられています。そこで、受給を開始してから長期間が経過し、就労や自立に向けて努力していない場合には、手当が一部支給停止される可能性があります。

そもそも児童扶養手当は、ひとり親家庭やそれに準ずる家庭の経済的な負担を軽減するための制度です。しかし、単に金銭的支援をして済ませるのではなく、「就業・自立」を目指す方針が示されたことから、平成20年4月より「5年等を経過した後の一部支給停止」制度が導入されました。いわゆる「5年ルール」と呼ばれるものです(児童扶養手当法第13条の3)。

児童扶養手当法第13条の3 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。

2 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。

具体的には、受給開始から5年、または「ひとり親となった日」から7年のうち、いずれか早い方を経過すると、父または母として児童扶養手当を受給している人は、一部支給停止の対象となる可能性があります。そして、「5年等を経過する要件」に該当すると、翌月分の手当から支給額の2分の1が減額(支給停止)されることになります。

そして、このルールの対象となるのは「児童の父または母として手当を受けている人」なので、祖父母などは対象外となります。

なお、5年や7年の期間を経過しても、以下のような事情がある場合は、届出を行うことで減額(2分の1の支給停止)を回避できる可能性があります。

働いている(就労実績がある)

- 求職活動をしている、職業訓練校に通っているなど、自立のための活動をしている

- 身体や精神に障害があり、働くことが困難

- 病気やケガのため、働くことができない

- 児童や親族の介護が必要で、働くことが難しい

5年ルールは「就業・自立に向けた総合的な支援」を推し進めるために設けられた制度です。一定期間が経過しても就労・求職活動を行っていない場合、手当が2分の1に減額されますが、病気・障害などの正当な事情があれば、手続きを行うことで従来通り手当を受給できます。必要書類や締め切りを把握し、忘れずに対応することが大切です。

万が一書類の提出や申請手続きを失念していても、後から就労を始めるなどで状況が変われば満額に戻せる可能性があります。どうすればよいか分からない場合は、早めに自治体の担当窓口に問い合わせて、詳しい説明を受けるようにしましょう。

Q&A

Q1.児童扶養手当のシミュレーションで、いつの年収を基準にしたら良いですか?

A:児童扶養手当の支給は原則として「前年(1~12月)の所得」をもとに判断されます。そのため、シミュレーションを行う際も、まずは前年の所得・収入金額を基準に計算してみてください。ただし、10月~12月に申請する場合は新たな支給年度が始まる時期に重なるため前年の所得が基準になりますが、1月~9月に申請する場合は支給年度の途中での申請となるため、前々年の所得を基準に計算してください。実際の状況によって異なる場合もあるため、最終的には市区町村の担当窓口へ確認していただくと安心です。

Q2.自営業で毎年収入が変動するのですが、どう計算したらいい?

A:自営業の場合、売上から必要経費を引いた「事業所得」をもとに、児童扶養手当の審査が行われます。収入が変動しやすい職種でも、前年の事業所得が基準となる点は同じです。年度ごとに確定申告を行い、その所得金額を参考にシミュレーションしましょう。

Q3.養育費をもらう予定があるけれど、まだ金額が確定していない場合は?

A:児童扶養手当のシミュレーションでは、養育費は通常「8割相当」が所得に加算されることになっています。金額が未定の場合は、予定している金額に応じて、いくつかのパターンを試算しておくとよいでしょう。そして、実際の支払額が確定した時点で、正しい数値に当てはめて再度計算を行います。養育費の受け取りが始まる時期や額によっては、シミュレーションした金額と実際に受け取る金額が異なる可能性もあります。

まとめ

この記事では、児童扶養手当のシミュレーションの計算方法とその際のポイントについて、弁護士が解説させていただきました。

ひとり親になり、家計への不安を抱える方にとって、どれくらい児童扶養手当を受給できるのかを事前に知っておくことは非常に重要です。

計算時の基準となる所得や所得制限限度額は、申請時期、扶養親族の人数、養育費の有無などによって変動します。さらに、公的年金との併給や長期受給による減額(5年ルール)といった制度面も注意しなければなりません。

本記事でご紹介した計算例や控除項目のリストなどをご参考いただき、自身の状況に応じてしっかりとシミュレーションを行っていただければと思います。

児童扶養手当は家計を助ける心強い制度ですが、誤った計算や手続きの遅れで、本来受けられるはずの支援を逃してしまうケースも少なくありません。

万が一計算や手続きに不安がある場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。当法律事務所では、初回相談無料で法律相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。