給付型奨学金と母子家庭|ひとり親必見!大学・高校等の奨学金を紹介!もし申請に落ちたら?

母子家庭の生活の中で最大の悩みは何ですかと聞いた場合、経済的問題、と答える人が多いのではないでしょうか。

離婚や死別、未婚など、母子家庭となる事情はさまざまですが、安定した収入を得られる仕事に就けず、養育費も支払ってもらえないために、子どもを大学まで進学させられるのか、不安に感じているシングルマザーは少なくありません。

そんなときに頼りになるのが、奨学金制度です。

奨学金制度とは、簡単にいえば「経済的な理由などで学費の支払いが難しい学生が、学校に通うために受け取れるお金」です。この奨学金について、実際にどういった条件を満たせば受け取れるのか、返済は必要なのか、といった具体的な内容をご存知でしょうか。

この記事では、奨学金制度の中でも、母子家庭におすすめの「給付型奨学金」について解説させていただきます。本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

給付型奨学金と母子家庭

奨学金とは、経済的な理由などで学費の支払いが難しい学生が学校に通えるようにするために給付するお金のことです。この奨学金の目的は、家庭の経済状況に関わらず、意欲や能力のある学生が安心して勉強に専念し、夢や目標を実現できるよう、支援することにあります。

奨学金の支給を受けるためには、一般的に世帯収入の基準や学業成績の条件を満たす必要がありますが、特に経済的に厳しい家庭や、母子家庭・父子家庭の学生に対しては、優先的な支給が行われるケースも多く見られます。そのため、母子家庭で経済的理由から進学・進路に悩んでいる場合は、ぜひ活用してほしい制度なのです。

それでは、「給付型奨学金」について見ていきましょう。

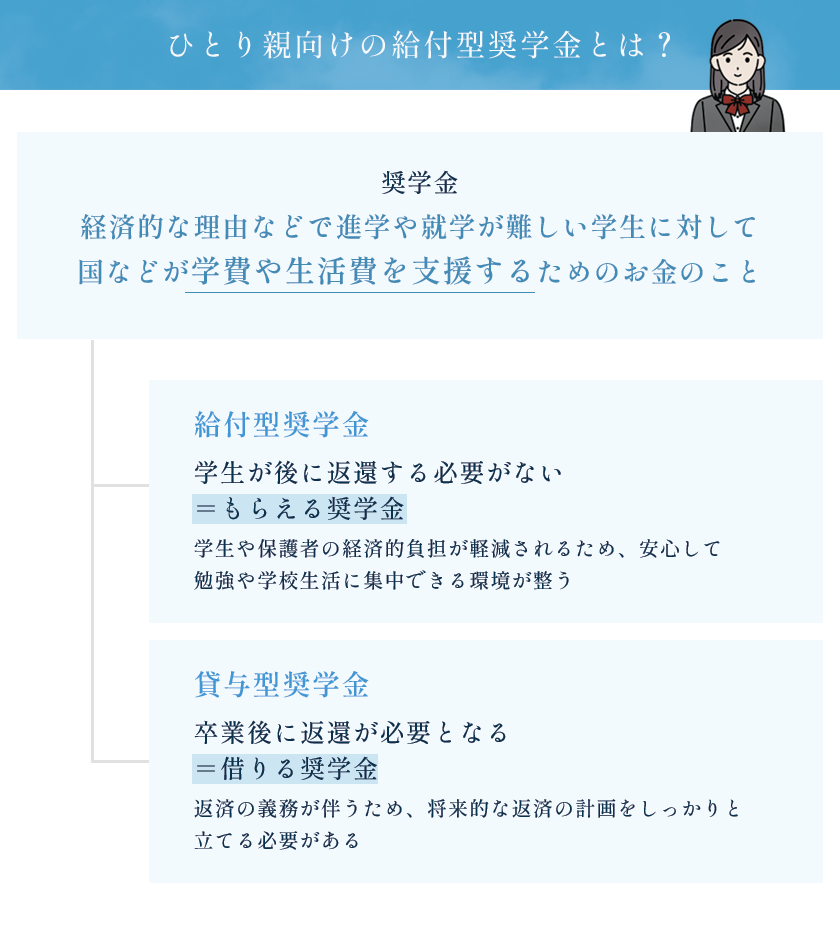

ひとり親向けの給付型奨学金とは

給付型奨学金とは、進学を希望する学生が、経済的な理由によって学ぶ機会を失わないようにするために、国や自治体、あるいは民間団体などから無償で給付される奨学金のことです。「給付」とある通り、金銭を支給、つまり「もらえる」タイプの奨学金なのです。

そもそも、奨学金には大きく分けて2つの種類の奨学金があります。本記事でご説明する「給付型奨学金」と、「貸与型奨学金」です。

「給付型奨学金」は文字通り、学生が後に返還する必要がないもらえる奨学金です。

一方、「貸与型奨学金」は、卒業後に返還が必要となる奨学金であり、いわば「借りるタイプの奨学金」です。貸与型の場合は、卒業後、就職してから定期的に返済していかなければならず、返済義務がある点が給付型とは大きく異なります。

なお、貸与型奨学金の場合でも、利息がない無利子タイプと、利息がつく有利子タイプがあります。

給付型奨学金の最大のメリットは、なんといっても返済不要である、という点でしょう。学生や保護者の経済的負担が軽減されるため、安心して勉強や学校生活に集中できる環境が整います。

反面、貸与型奨学金の場合は返済の義務が伴うため、将来的な返済の計画をしっかりと立てる必要があります。せっかく学校を卒業しても、卒業後の奨学金の返済が負担となり、生活に問題が生じているケースも少なくないようです。

このように、給付型奨学金は貸与型奨学金と比べて経済的負担が少なく、学生がより安心して学業や将来のキャリア形成に取り組めるよう支える非常に重要な支援制度であると言えるでしょう。

給付型奨学金の「第一区分」とは

給付型奨学金をもらう場合、実際にはいくらもらうことができるのでしょうか。

給付型奨学金は、制度や支援団体によって実際にもらえる金額が異なりますが、ここでは代表的な制度である日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金を例にご説明いたします。

日本学生支援機構が実施している「高等教育の修学支援新制度」における給付型奨学金は、支援対象の学生について、その学生の属する世帯の収入状況に応じて「第一区分」「第二区分」「第三区分」の3つに分けています。そのうち、「第一区分」は最も支援が手厚い世帯で、主に住民税非課税世帯が第一区分に該当します。

日本学生支援機構(JASSO)の「第一区分」に該当すると、入学金や授業料の免除または大幅な減額措置に加え、月に数万円の給付金を受け取ることができます。

通常大学生が生活を送るには、自宅外の場合、家賃が月額30,000~60,000円程度、食費が月額20,000~30,000円程度、交通費が数千円から1万円程度、さらに書籍や文房具などの教材費として月数千円が必要です。そのほかにも、光熱費や日用品、通信費、交際費といった細かな生活費もかかります。そのため、自宅外通学の場合、少なくとも毎月70,000~100,000円程度は必要になるので、月数万円の給付金は非常に大きいのです。

第一区分に該当しない場合も、第二区分、第三区分の区分けに応じて給付金をもらうことができるため、学生は安心して勉学に打ち込める環境を整えることができるでしょう。

所得制限なしで返済不要の奨学金も

以上の通り、一般的には給付型奨学金は所得制限があり、所得金額に応じて第一区分、第二区分、と区分けされていることが多いです。

ですが、所得制限なしで返済不要の給付型奨学金制度も存在します。

たとえば、公益財団法人キーエンス財団が提供する奨学金は、親の所得に関係なく応募でき、給付された奨学金は返済の必要がありません。特に、大学在学中の学生に対して年に一括30万円を給付する制度や、新大学1年生に対し4年間で総額480万円(月額約10万円)の給付を行う制度などがあります。

また、国や自治体だけでなく、民間財団による所得制限のない給付型奨学金もありますので、「収入があるから奨学金は無理だろう・・・」と諦めず、まずはインターネットなどで調べてみましょう。

大学・高校向け給付型奨学金

それでは、具体的な給付型奨学金をいくつかご紹介させていただきます。

大学・専門学校向け給付型奨学金

①日本学生支援機構(JASSO)給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)

日本学生支援機構が提供するこの奨学金制度は、特に経済的に厳しい家庭の大学生・短大生等を支援する目的でつくられています。母子家庭では住民税非課税世帯やそれに近い所得の世帯が多いため、採用されやすい傾向があります。支給額は世帯の所得や通学状況(自宅・自宅外)により月額17,500円~75,800円で、授業料や入学金の減免もセットで受けることができます。

②公益財団法人 みずほ農場教育財団 奨学金

母子家庭や父子家庭の大学生で、成績優秀かつ経済的に支援が必要な学生が対象です。大学生の場合、世帯年収400万円以下が目安で、支給額は月額3万円です。採用されると卒業まで継続して支給され、他の奨学金との併用も可能なので、経済的な安定につながります。

③公益財団法人 明光教育研究所 奨学金

ひとり親家庭や保護者が病気などで働けない家庭を中心に支援しています。特に成績基準がないため、学力に自信がない学生でも安心して応募できます。支給額は年間最大10万円~80万円で、毎年継続の手続きをすれば卒業までの継続支給が可能です。

高校生・中学生向け給付型奨学金

①夢を応援基金「ひとり親家庭支援奨学金制度」(全国母子寡婦福祉団体協議会)

母子家庭の中学3年生、高校生、高等専門学校生を対象に、月額3万円を1年間支給する全国規模の奨学金制度です。継続申請も可能で、毎年多くの学生が採用されています。応募条件としては、世帯の1人あたり所得が年間100万円未満であることや学校出席率80%以上などが必要ですが、他の奨学金と併せて受給できます。

②公益財団法人 古岡奨学会 奨学金

経済的に困難な母子家庭の中学3年生を対象に、高校卒業までの学費の一部が支給されます。また、奨学金としての給付金のほかにも、高校1年時には70,000円の入学お祝い金、高校2年時には50,000円の修学旅行補助金といったお金も支給されます。通信制高校や定時制高校は不可とされていますが、他の奨学金と併用して活用できますので、安心して高校進学を目指すことができます。

参考:公益財団法人 古岡奨学会

③コープみらい 奨学生給付型奨学金

東京都、埼玉県、千葉県に住む母子家庭の高校生を対象にした奨学金です。月額1万円が高校卒業まで給付され、生協(コープみらい)への加入が条件となります。世帯年収基準が400万円以下と比較的ゆるやかで、年間600名以上の採用枠があります。

参考:コープみらい財団

母子家庭で給付型奨学金に落ちたら

さて、母子家庭向けの給付型奨学金を実際に申請しても、審査に落ちてしまうこともあります。一体何がダメで給付型奨学金の審査に落ちてしまうのか、特に申請で気を付けるべきポイントについてまとめました。

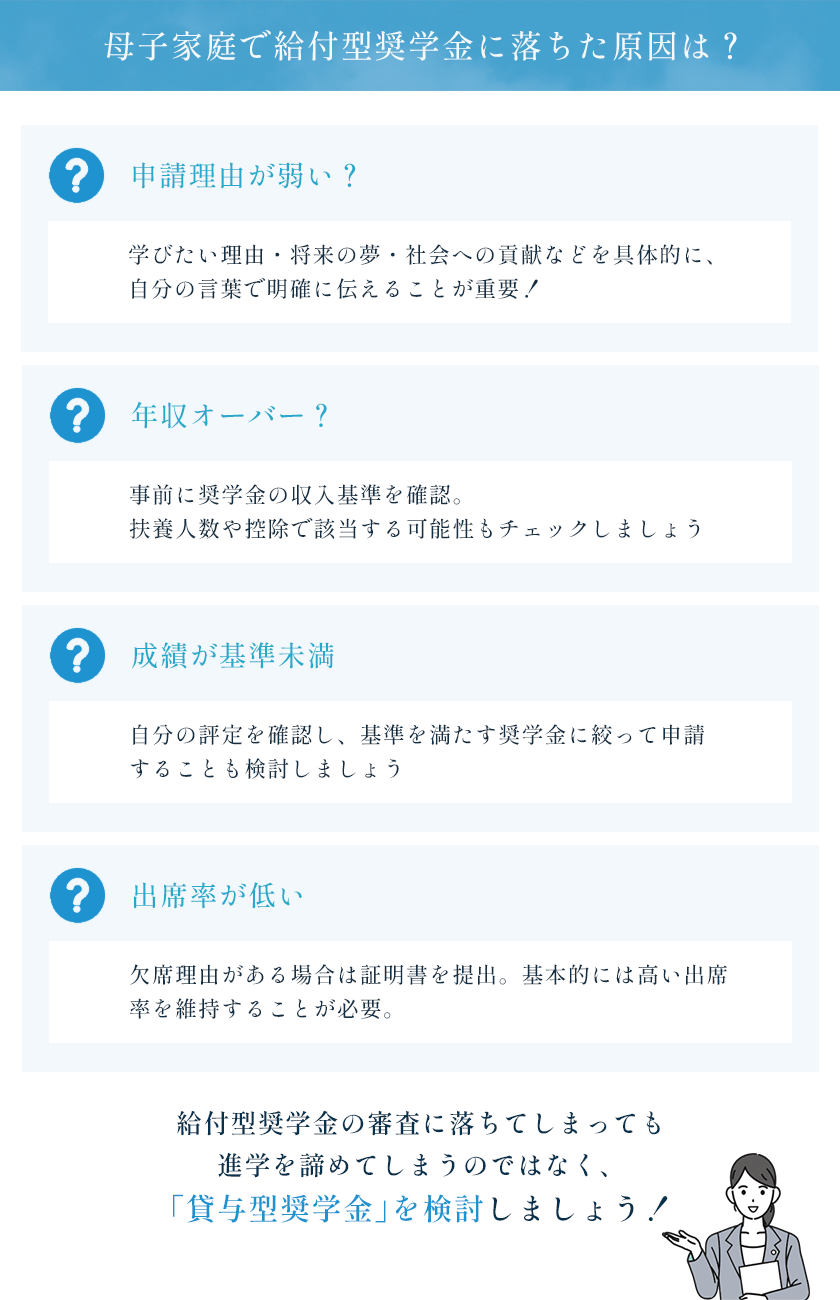

何がダメだった?審査に落ちた理由

①奨学金の申請理由

奨学金の申請時に記入する申請理由や志望動機は、採用の重要なポイントとなります。「経済的に苦しいから」というだけでは、なぜ支援が必要なのかが伝わりづらく、審査で不利になることがあります。「どんな目標を持って学びたいのか」「将来どのように社会に貢献したいのか」「奨学金がどのように役立つのか」など、明確で具体的な目的を自分の言葉で伝えることが大切です。

②年収が多い

母子家庭向けの奨学金では収入の上限基準が設定されているケースがほとんどです。この基準を超えてしまうと、経済的に困っていると判断されず、審査に落ちてしまう可能性があります。

収入基準に該当するかの判断では、児童扶養手当の支給対象になるかどうか、が目安となることもあります。児童扶養手当は経済的に困難な母子家庭を対象に国や自治体から支給される手当で、多くの給付型奨学金の収入基準は、この児童扶養手当の所得制限に近い基準を採用しています。つまり、児童扶養手当を受給できる所得レベルであれば、多くの給付型奨学金の収入基準もクリアできる可能性が高く、逆に児童扶養手当が所得オーバーで受けられない場合には、奨学金の審査でも落ちる可能性が高まるということなのです。

奨学金ごとに基準となる年収の目安が示されているため、事前にしっかりと確認しましょう。

③成績が足りない

給付型奨学金の中には、「評定平均値が3.5以上」など、具体的な成績基準を設けている制度もあります。このような基準を満たしていないと、どれだけ経済的に困難であっても審査で落ちてしまいます。

たとえば、高校の評定平均値が3.2しかない場合、評定平均3.5以上を条件にしている奨学金の申請をしても、基準を満たしていないため通りません。このように奨学金によっては具体的な成績基準が明確に設定されているため、自分の成績がその基準をクリアしているかどうかを、申請前に必ずチェックしましょう。

ただし、すべての奨学金が成績基準を設けているわけではありません。成績に自信がない場合は、成績基準がない奨学金や、学習意欲、ボランティア活動、課外活動への参加を評価する奨学金を選ぶようにしましょう。

④その他の条件

収入や成績基準以外にも、「学校の出席率が80%以上」などの出席条件を設けている奨学金もあります。病気や特別な理由がない限り、この出席基準を満たしていない場合は審査に落ちることがあります。

また、提出書類が足りない、誤記がある、あるいは申請期限を過ぎてしまうといった基本的なミスも、意外に多い落選理由です。たとえば、保護者の所得証明書や学校の成績証明書などの提出書類を期限までに準備できないと、それだけで審査に落ちてしまう可能性があります。

このようなミスを防ぐためには、募集要項を細部まで丁寧に確認し、早め早めに書類準備を進めておくことが大切です。学校の先生や奨学金窓口に相談しながら、余裕を持って手続きを進めることを心がけましょう。

貸与型奨学金も検討しましょう

給付型奨学金を申請しても、審査に落ちてしまうことは残念ながらあるでしょう。その場合、経済的な不安を抱えて進学を諦めてしまうのではなく、「貸与型奨学金」も検討してみてください。

貸与型奨学金は返済が必要なタイプの奨学金ですが、多くの場合、無利子または低い利息で貸し付けられており、一般的な教育ローンと比べても条件が良く、安心して利用できる仕組みとなっています。また、貸与型奨学金は給付型よりも募集人数が多く、審査基準も比較的緩やかなため、給付型奨学金に落ちてしまった場合でも、審査で通る可能性があります。

特に、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金には、卒業後の収入に応じて返済額が決まる「所得連動返還型奨学金」など、返済負担を抑えるための制度も整備されています。母子家庭など経済的に厳しい状況であっても、進学を諦めず、無理なく利用できる制度といえるでしょう。

さらに、一度貸与型奨学金を利用して進学した後に、大学での成績や活動実績を積んでから、翌年度以降に給付型奨学金へ再チャレンジするという方法もあります。実際に、貸与型奨学金で経済的な不安を軽減しつつ、給付型奨学金への再応募や、他の経済支援制度の活用を検討している学生もいるようです。

たとえ給付型奨学金が不採用だったとしても、母子家庭だからといって進学の夢を諦める必要はありません。貸与型奨学金を含めた幅広い経済支援制度を積極的に検討してみてください。

給付型奨学金と母子家庭に関するQ&A

Q1.給付型奨学金とはどのような奨学金ですか?

A:給付型奨学金とは、学生が返済する必要がなく、無償で給付されるタイプの奨学金のことです。特に経済的に困難な家庭の学生が安心して学業に専念できるように設けられています。一方で、貸与型奨学金というものもあり、これは返済が必要な奨学金で、卒業後に働き始めてから借りた金額を返していくことになります。給付型奨学金は返済不要であるため、学生にとっては将来の経済的負担が少ないというメリットがあります。

Q2.給付型奨学金の審査では、母子家庭であること自体が有利になりますか?

A:母子家庭であること自体が直接的に審査を有利にするわけではありませんが、母子家庭は経済的に困難であると判断されるケースが多く、奨学金の収入基準を満たしやすいため、結果的に審査に通りやすくなる傾向があります。

また、奨学金によっては母子家庭を含むひとり親家庭の学生を優先的に採用する制度もありますので、制度ごとの条件をよく確認することが大切です。

Q3.給付型奨学金は複数の制度を併用できますか?

A:給付型奨学金は、複数の制度を併用できる場合とそうでない場合があります。たとえば、国の給付型奨学金(日本学生支援機構)と民間財団の給付型奨学金を同時に受け取れることもありますが、一方で「他の奨学金との併用不可」と定めている制度もあります。応募する際は各奨学金の募集要項や条件をよく確認し、併用可能な組み合わせを選ぶようにしましょう。

まとめ

この記事では、母子家庭の子どもが進学する際に大きな支えとなる、「給付型奨学金」について詳しく解説させていただきました。

給付型奨学金は返済不要の奨学金ということもあり、卒業後の経済的負担を軽減できる点では貸与型奨学金よりも魅力的ですが、その分審査や申請基準は貸与型奨学金よりも厳しく設定されていることが多いです。

収入や成績が基準に達していないことで審査に通らないこともありますし、申請理由の記載が不十分であったり、申請書類に不足があったりすると、そうした手続き上のささいな不備で審査に通らなくなってしまうこともあります。

審査基準については事前に念入りに調べておき、時間的な余裕を持って申請の準備を進めましょう。また、審査に通らなかった場合に、他の奨学金制度を申請する余地はあるのか、あるいは奨学金以外の給付金を利用できるかなど、実際に申請する奨学金以外の制度についても調べておくと安心です。

今回ご紹介した奨学金以外にも、地域や学校ごとにさまざまな支援制度がありますので、早めに情報収集を始め、自分に最適な制度を積極的に活用していきましょう。

母子家庭での経済的な問題やお悩みがありましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。当法律事務所では、初回無料で弁護士による法律相談を行っております。対面の相談だけでなく、電話相談も行っておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。