母子生活支援施設|母子生活支援施設とは?入所条件や費用なども解説

離婚や配偶者との死別など、さまざまな事情から住まいや生活に不安を抱える母子家庭を対象に、国や自治体は多用な支援制度を設けています。一般的には児童手当や児童扶養手当といった給付金が知られているかと思いますが、生活そのものを直接支援する制度があることをご存知でしょうか。

自立した生活を送ることが難しい母子家庭に対して、住まいや生活支援サービスを提供する「母子生活支援施設」という制度です。

利用には一定の条件があり、必要な支援を受けるためには、制度について十分に理解しておくことが必要です。

そこで本記事では、母子生活支援施設とはどのような施設なのか、母子生活支援施設に入所するための条件や費用、利用できる支援内容などについて、詳しく解説させていただきます。

生活支援を検討している時に、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

母子生活支援施設

それでは、母子生活支援施設について詳しく見ていきましょう。

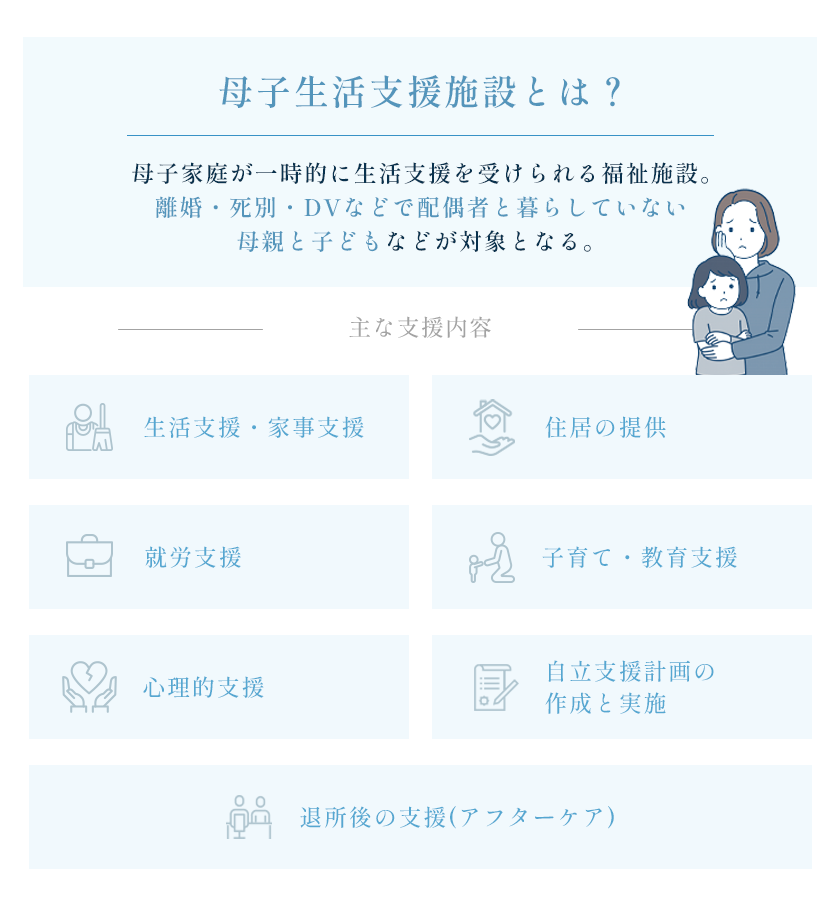

母子生活支援施設とは

母子生活支援施設とは、何らかの理由で自力での生活が難しくなった母子家庭の母親とその子どもが、一時的に生活支援を受けることができる福祉施設です。

入所した母子には、施設内の個室での居住スペースが提供されます。マンションやアパートの一室をイメージしていただけると分かりやすいでしょう。

また、住まいの提供のほかにも、日常的な家事や子育てに関する支援、就職活動や経済的自立に向けたサポート、心理的なケアなど、多面的な支援が行われます。

そして、母子生活支援施設は、夫からのDV被害を受けて避難している母子の受け入れ先としても位置付けられており、保護の緊急性・必要性が高い母子家庭にとっては、重要な社会的セーフティネットの役割を担っている施設なのです。

このような施設が必要となったのは、1945年(昭和20年)の戦後の日本社会の状況が影響しています。

終戦直後、日本の都市部は空襲で焼け野原となり、多くの家庭が家や財産を失いました。戦争で夫を亡くした女性は収入源を絶たれ、子どもを育てながら安全で安定した生活を送ることが非常に難しい状況でした。また、戦災孤児や家族を失った母子が大量に発生し、路上生活や食糧不足に陥るなど、生活環境は極めて劣悪なものでした。

こうした状況を放置してしまうと、子どもたちの健全な成長が阻害され、将来の社会的問題にもつながりかねないため、国として早急な対応が求められました。そのため、1947年(昭和22年)に児童の保護と福祉を目的とした「児童福祉法」が制定されました。この法律に基づき、母子家庭が安心して暮らせる施設として「母子寮」が設置され、母子家庭を保護する仕組みが整備されました。

その後、日本社会は高度経済成長期を経て経済的に豊かになる一方で、家族のあり方や価値観にも大きな変化が生じました。特に1970年代以降には離婚件数が急激に増加し、経済的な困窮や家庭内暴力(DV)の問題など、母子家庭が抱える課題も一層深刻になりました。これに伴い、「母子寮」の役割も単なる住居提供にとどまらず、母子家庭が社会的・経済的に自立できるよう支援する役割が求められるようになりました。

さらに1990年代に入ると、DV被害に対する社会的関心が高まり、DVから逃れてきた母子が安心して生活できる避難場所としてのニーズも増加しました。こうした状況の変化を背景として、1997年(平成9年)の児童福祉法改正により、「母子寮」は「母子生活支援施設」と名称が変更され、施設が行う支援内容として、住まいの提供だけでなく、生活支援、就労支援、心理的ケアなど、多面的な支援を行うことが法的にも明確化されたのです。

母子生活支援施設の目的と根拠法

児童福祉法第38条によると、母子生活支援施設とは、「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、その自立の促進のために生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と規定されています。

児童福祉法第38条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

これはつまり、夫と死別や離婚をした母親だけでなく、DV被害などの事情で夫と別居している母親とその子どもも対象となり、単に住む場所を提供するだけでなく、生活上のサポートや就労の支援、心理面のケアなど、自立した生活を送るための幅広い支援を行う施設であることを意味しています。また、施設を退所した後も引き続き相談や支援が受けられるよう定められている点も、この施設の特徴の一つです。

また、同じ児童福祉法の第23条でも「都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。」と規定されています。

母子生活支援施設の支援内容

母子生活支援施設に入所すると、以下のような内容の支援を受けることができます。

①住居の提供

母子生活支援施設では、入所した母子に対して個別の居住スペースが提供されます。各世帯に個室形式の部屋が割り当てられ、居室内にはトイレ、浴室、キッチンなど生活に必要な基本設備が備えられています。プライバシーを尊重しつつも、施設全体として安全管理が徹底され、入所者が安心して暮らせる環境となっています。

②生活支援・家事支援

施設では母子の生活を安定させるために、日常生活に関する具体的な支援を行っています。たとえば、家計の管理方法や節約術、食事作りや栄養管理、各種行政手続きの方法などについて、職員がきめ細かくアドバイスをします。また、役所や病院、保育園などへの手続きが必要な場合、職員が同行して手続きをサポートすることもあります。

③就労支援

経済的自立のための就労支援も重要な支援のひとつです。施設ではハローワークや職業訓練校と連携しながら、母親の仕事探しを支援しています。具体的には、求人情報の提供、履歴書の書き方指導、面接対策、仕事と育児を両立する方法についての相談など、就職から就業後の職場定着までを手厚くフォローします。

④子育て・教育支援

子どもの健やかな成長を支えるために、施設では保育士や児童指導員といった専門職が母親と連携して子育て支援を行います。育児方法や子どものしつけに関する相談、保育園や学校への入園・入学手続きの支援、学校行事や地域活動への参加支援など、子どもが安定した環境で成長できるよう包括的にサポートしています。さらに、施設内で子ども向けの学習サポートや遊び・交流のプログラムも実施されています。

⑤心理的支援

DV被害や経済的困窮など、母子が抱える問題は心のケアが必要となる場合も多くあります。そのため、施設には臨床心理士やカウンセラーが配置され、必要に応じて心理カウンセリングや精神的なサポートを提供します。トラウマの回復や自己肯定感を高めるための個別カウンセリングをはじめ、精神的な安定を取り戻すための支援を幅広く行っています。

⑥自立支援計画の作成と実施

施設に入所すると、職員が母子それぞれの状況や課題を詳しく聞き取り、一人ひとりの家庭に合った具体的な自立支援計画を策定します。この支援計画には「いつまでにどのような状態を目指すのか」「どのような支援が必要か」といった具体的な目標と手段が明記されます。職員は計画に沿って支援を進めるとともに、定期的に進捗状況を確認しながら柔軟に見直しを行います。

⑦退所後の支援(アフターケア)

母子生活支援施設では、施設から退所した後も母子が安定した生活を維持できるよう継続的な支援(アフターケア)を行っています。具体的には、退所後の引っ越し支援や新生活の環境整備への相談支援、新しい生活が安定するまでの定期的な訪問や電話相談などを実施しています。退所後も必要な時に支援を受けられるよう、地域の福祉機関と連携して母子の生活を見守っています。

以上の通り、母子生活支援施設は母子家庭が抱える多様で複雑な問題に対し、多面的かつ継続的な支援を行っています。母子の自立と安定した生活を目指すために、重要な社会的支援機関となっているのです。

母子生活支援施設の入所条件

このような母子生活支援施設ですが、母子家庭であれば誰でも入所できるというわけではありません。具体的な入所条件や生活上のルールなどを見ていきましょう。

何歳までの子がいる母親が対象者になるの?

入所の対象となるのは、原則として18歳未満の子どもを育てている女性です。子どもが18歳に達した場合でも、高校在学中など特別な事情があれば、自治体の判断で最大20歳になるまで引き続き入所が認められることもあります。一方、母親自身の年齢については特に制限はなく、未成年であっても対象になります。

具体的な入所対象としては、離婚や死別により配偶者がいない女性や、未婚で子どもを育てている女性のほか、家庭内暴力(DV)や何らかの緊急的事情によって配偶者と別居している女性も含まれます。入所が認められるためには、経済的困窮や住居喪失、育児支援者の不在、暴力からの避難など、母子が日常生活を維持する上で何らかの具体的な困難を抱えていることが条件となっています。

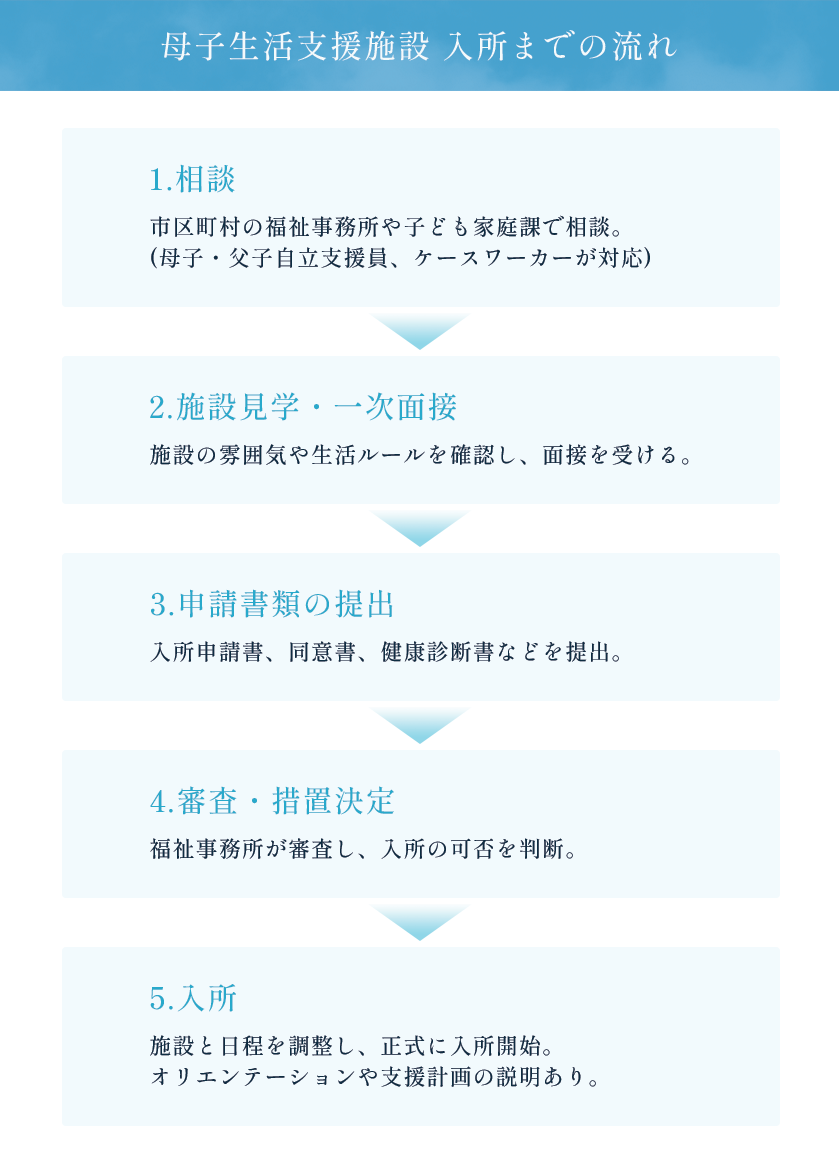

入所の申請手続き

母子生活支援施設は、母子が安全に生活できるよう支援する施設です。母子生活支援施設を利用する母子の中には、DV(家庭内暴力)の被害から逃れてきた人も多いです。そうした施設利用者や関係者の安全確保の観点から、母子生活支援施設の住所や所在地などの具体的な情報は原則として一般には公開されていません。

そのため、入所を希望する場合は、直接施設に連絡を取ったり訪問したりするのではなく、まずは居住地の市区町村にある福祉事務所や、市区町村役場の子ども家庭課などの窓口で相談を行うことになっています。

以下は、具体的な申請手続きの流れになります。

①相談

母子生活支援施設への入所を希望する場合、まず市区町村の福祉事務所や子ども家庭課に相談します。窓口では、「母子・父子自立支援員」や「ケースワーカー」といった職員が対応します。相談では、担当職員が相談者の状況を詳しく聞き取ります。現在の生活状況や、なぜ施設への入所を希望するのかといった理由(経済的困窮、住居喪失、夫からのDV被害など)について具体的に伝えましょう。母子生活支援施設への入所が本当に必要か、あるいは他の支援策でも対応可能かどうかが検討されます。

②施設の見学と一次面接

福祉事務所などとの相談で「母子生活支援施設への入所が適切である」と判断され、本人も施設入所を希望したら、施設の見学や一次面接が行われます。この面接は、施設側が入所希望者の状況を直接把握するためのもので、場合によっては複数回実施されることもあります。入所希望者にとっても、施設の雰囲気や環境を確認し、生活ルールについて詳しい説明を受けることで、入所後のイメージを具体的に持つことができます。

③必要書類の提出

施設見学や一次面接をして、施設側と本人の双方が入所に向けて合意したら、正式に入所申請の手続きを行います。「母子生活支援施設入所申請書」「同意書」などの必要書類を記入し、福祉事務所の担当窓口に提出します。申請書類には、本人と子どもの氏名、生年月日、これまでの経緯や入所理由、現在の収入や資産状況などの詳細を記載します。また、感染症や身体的・精神的な健康状態を確認するための「健康診断書」の提出も義務付けられています。自治体や状況によっては、子どもの学校の在籍証明や収入を証明する書類などを求められる場合もありますので、適宜対応しましょう。

④審査と措置決定

提出された書類をもとに、福祉事務所が入所の可否を判断します。具体的には、児童福祉法第23条に基づき、「児童の福祉に欠ける状態」にあるかどうか、他の支援策がなく母子生活支援施設への入所が適切か、また緊急性はどうか、といった観点から慎重に審査が行われます。同時に、施設側の受け入れ体制や定員状況も確認し、入所可能な状況と判断されれば、正式に自治体が「措置決定(入所許可)」を出します。反対に、条件を満たさない場合や施設が満員で受け入れ困難な場合は、入所不承諾となり、申請者に理由を含めて通知されます。

現状では、都道府県によって母子生活支援施設の数や入所定員などにかなりのバラつきがあるため、入所したくてもなかなか入れない、といったケースもあるようです。

⑤入所

入所が正式に決定すると、福祉事務所から「児童福祉施設措置決定通知書」が交付されます。その後、施設側と申請者の間で具体的な入所日程を調整して、入所となります。

入所当日には、施設職員によるオリエンテーションが行われ、施設利用契約や重要事項、入所後の生活ルールや支援計画についての説明を受けます。支援計画を確認し、自立に向けて具体的な目標を設定します。

なお、上記の流れは一般的なものなので、自治体や施設によっては異なる場合があります。利用相談の際に、分からないことや不安な点があればしっかり確認しておきましょう。

費用・在所期間

次に、母子生活支援施設の利用費用と在所期間について簡単にご紹介いたします。

費用

施設の利用にかかる費用ですが、これは一律の金額ではなく、入所する母子の収入や経済状況に応じて異なります。

たとえば、生活保護を受給している世帯の場合、施設の利用料は無料(自己負担なし)となります。また、収入が低いため住民税が非課税の世帯についても、月額千円程度など、自己負担額は低めに設定されています。

一方で、一定以上の所得がある世帯については、月額数千円から最大全額を支払うこととなっています。

在所期間

在所期間については、母子が自立して安定した生活を再建できるようになるまでの間というのが基本的な考え方です。そのため、法律上は明確な利用期間の上限が定められていません。

在所期間の傾向としては、全国的に見ると、短期間で課題が解決し自立が可能となり、1年から2年ほどで退所する世帯が多いようです。

実際に、こども家庭庁が行った「令和4年度 児童養護施設入所児童等調査」の「母子生活支援施設入所世帯(母親)の状況」によると、母子生活支援施設へ入所してからの期間については、「5年未満」が84.2%と最も多く、その中でも特に割合が多いのが「1年未満」の29.4%で、次いで多いのが「1年」の23.1%となっています。

参考:児童養護施設入所児童等調査(こども家庭庁支援局家庭福祉課)

以上の通り、入所費用は収入状況に応じて決められ、在所期間については母子の状況次第で柔軟に対応しています。母子生活支援施設への入所を検討する際は、まず自治体の福祉窓口で相談し、施設の利用が自分にとって最適か、あるいは他に受けられる支援があるのかを慎重に確認してください。

母子生活支援施設に関するQ&A

Q1.母子生活支援施設とはどういった施設ですか?

A:母子生活支援施設とは、経済的な問題やDV被害などにより、自力での生活が難しくなった母子家庭の母親とその子どもが、一時的に居住や生活支援を受けられる福祉施設です。住居スペースの提供だけでなく、生活・育児支援、就労サポート、心理的なケアなど、幅広い支援を受けることができます。

Q2.母子生活支援施設の主な利用者はどういった人でしょうか?

A:主な利用者は、夫と死別・離婚した女性、未婚で子どもを育てている女性、DV被害などで配偶者との別居・身柄の保護が必要な女性と、その子どもです。

Q3.母子生活支援施設を退所した後も支援は受けられますか?

A:はい、受けられます。母子生活支援施設では、入所中の支援だけでなく、退所後の生活が安定するまでの一定期間、継続的な支援(アフターケア)が行われています。具体的には、退所後の住まいや新生活の環境整備に関する相談支援、必要な手続きへの同行、定期的な訪問や電話によるフォローアップなどがあります。また、地域の福祉機関や専門機関とも連携し、母子が地域社会の中で安心して自立できるよう支援する体制を整えています。

まとめ

この記事では、母子生活支援施設について詳しく解説させていただきました。

母子生活支援施設は、さまざまな問題を抱える母子家庭が再び安心して自立した生活を送るために必要な支援を受けられる施設ですが、申請手続きには一定の時間と手間がかかります。

母子生活支援施設を利用する母子には、夫からのDVやモラハラ行為の被害を受けている人も少なくありません。そうしたケースでは、一日でも早く心身の安全を確保するとともに、保護命令の発令を申請したり、離婚や慰謝料を請求したりと、法的手続きも検討する必要があります。

安全な生活環境を確保し、適切に権利を守るためにも、ぜひ一度法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。お気軽にご利用いただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。