シングルマザーの生活費|母子家庭は月いくら必要?食費等の内訳は?

離婚や死別、未婚のシングルマザーにとって、経済的な問題に直面することは少なくないかと思います。

特に女性の場合、男性よりも一般的に給与収入が低いことが多いため、「自分の収入だけで本当に生活していけるのか」といった不安を抱えているシングルマザーもいることでしょう。

「見積もった生活費ではマイナスになってしまうが、子どもが幼いので勤務時間を増やせない」、「わずかに所得制限に引っかかってしまうので、補助金をもらえない」といった悩みを抱え、日々やりくりに頭を悩ませている人も少なくないでしょう。

実際のところ、母子家庭が毎月どのくらいの費用で生活を維持しているのか、食費や家賃、教育費など具体的な内訳はどうなっているのか、気になるかと思います。

そこでこの記事では、最新の公的データを参考に、シングルマザーのリアルな収支状況についてわかりやすく解説していきます。

離婚後の生活設計などに、本記事がご参考となりましたら幸いです。

目次

シングルマザーの生活費

シングルマザーとして生活を始めるとき、まず気になるのが「実際にどれくらいの生活費がかかるのか」という点かと思います。

この点について、母子家庭の平均的な生活費は、夫婦が揃った家庭の生活費よりも低い傾向にあります。

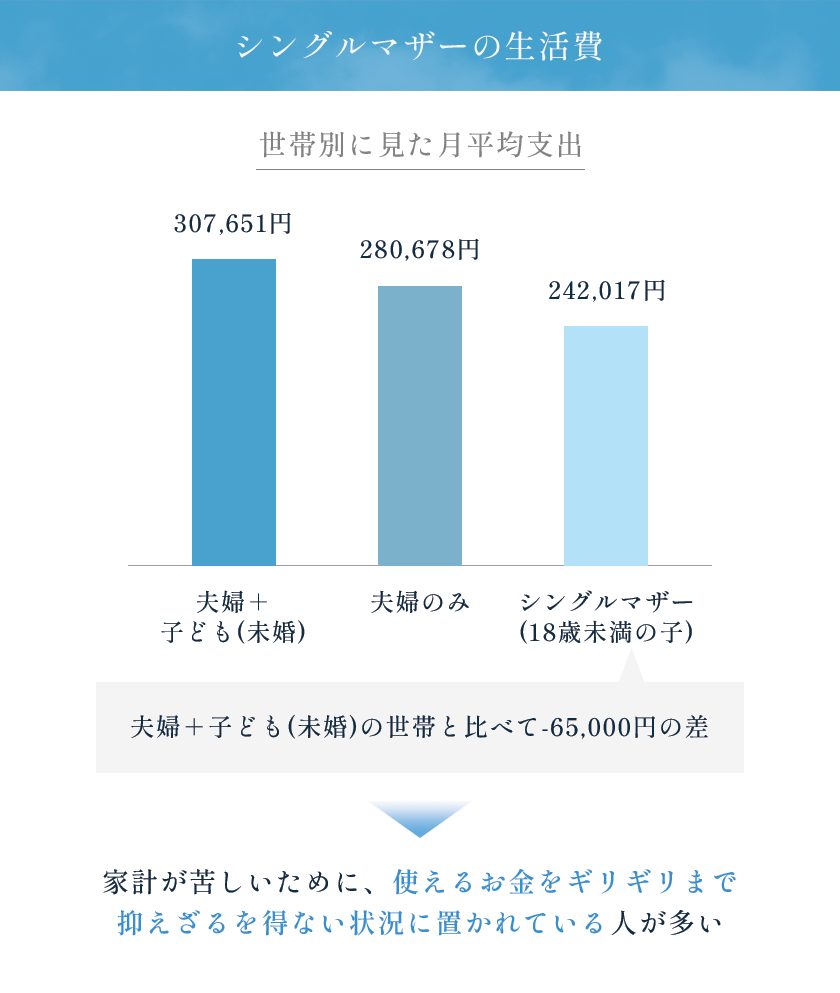

総務省の家計調査(2024年)によると、母親と18歳未満の子どものみの世帯の消費支出は月平均242,017円です。これに対して、夫婦のみの世帯の消費支出は月平均280,678円、夫婦と未婚の子どもがいる世帯では月平均307,651円となっています。

つまり、母子家庭の生活費は、夫婦のみの世帯と比べて約4万円、夫婦と子どもがいる世帯と比べると約6万円以上少ないことがわかります。

ですが、このデータは「母子家庭は支出が少なくても生活が成り立つほど余裕がある」ことを意味するわけではありません。実際には、シングルマザーは家計が苦しいために節約を強いられ、使えるお金をギリギリまで抑えざるを得ない状況に置かれている人が多いのです。

そもそも、シングルマザーが自由に使えるお金が少ない、という根本的な問題もあります。夫婦が共働きの場合は、二人分の給与収入を家計に入れることができますが、シングルマザーの場合は1人分の収入だけで家族を養うことになります。特に女性の給与収入は一般的に男性よりも低いことが多いため、家計が厳しくなりがちです。

夫婦世帯には、一方が専業主婦(主夫)として生活できる経済的な余裕のある家庭も含まれていますから、一概にこの数字だけを見て「シングルマザーの方が必要な生活費は少ない」と判断できないのです。

そのため、シングルマザーが安定した生活を送るには、自らの就労収入だけでは難しいケースも多く、公的な手当や支援制度の活用が推奨されるのですが、所得制限や子どもの年齢による制限といった条件もあって、利用が難しいケースもあるようです。

子どもを育てるためのお金を十分に確保できず、日々ギリギリの生活を余儀なくされているシングルマザーは少なくありません。

しかし、「生活が厳しい」といっても、月に20万円前後といった金額だけではなかなか具体的なイメージが掴めないのではないのでしょうか。

そこで、総務省の家計調査のデータをさらに深掘りして見ていきたいと思います。

シングルマザーは月いくら必要?

シングルマザーの生活費として月いくら必要になるのかについては、「家計調査」という総務省の統計が参考になります。

2024年の家計調査の「家事収支編」の調査報告書より、「第3-6表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と支出・世帯類型別」をまとめました。

調査報告書に記載されている生活費の用途分類を整理すると、生活費には次の8種類の費目が含まれています。

- 食費

- 水道・光熱費

- 住居関連費

- 被服費

- 医療費

- 交通費・通信費

- 教育・娯楽費

- 交際費・雑費

そして、これらの費目について、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯と、18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯とで支出額を見ると、以下の通りになっています。

|

用途分類 |

20歳未満の子の母子世帯(円) |

18歳未満の子の母子世帯(円) |

|

食費 |

62,441 |

63,464 |

|

水道・光熱費 |

19,105 |

19,793 |

|

住居関連費 |

38,840 |

41,964 |

|

被服費 |

10,561 |

9,819 |

|

医療費 |

6,626 |

6,393 |

|

交通費・通信費 |

27,952 |

26,208 |

|

教養・娯楽費 |

51,526 |

45,333 |

|

交際費・雑費 |

30,498 |

29,043 |

|

消費支出合計 |

247,549 |

242,017 |

参考:家計調査 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と支出・世帯類型別(総務省)

詳しく見ていきましょう。

(1)食費

食費は生活費の中でも毎月必ず発生する基本的な費用であり、特に子どもの成長期にはしっかりと確保しておきたい費目です。

母親と18歳未満の子どもからなる世帯では、食費が月平均63,464円であり、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯でも食費は月平均62,441円と、消費支出合計のうち実に約4分の1を食費が占めていることになります。

なお、これら2つの母子世帯において、それぞれのエンゲル係数は、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯で25.2%、18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯で26.2%となっています。

エンゲル係数とは、家計の消費支出全体に占める「食費」の割合のことを指します。

「エンゲル係数(%)=食費÷消費支出総額×100」という計算式で出しますが、このエンゲル係数は、「数値が高ければ高いほど生活が苦しい」と考えられる傾向があります。なぜなら、家計に占める食費の割合が高いということは、他の費目(教育、娯楽、住居など)に使える余裕が少ないことを示しているからです。一般的に低所得世帯ほどエンゲル係数が高くなります。逆に所得が高いほど食費以外の支出が増えやすいため、エンゲル係数は低くなる傾向にあります。

一般的に、エンゲル係数の適正値は15~20%といわれていますので、母子世帯におけるエンゲル係数は理想よりも高いことが分かります。

ここ数年は物価高の影響もあるため、今後ますます適正値よりも多くなっていくかもしれません。

(2)水道・光熱費

水道・光熱費は生活に欠かせない費用で、毎月必ず発生する固定的な費目です。

18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均19,793円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均19,105円となっています。

水道・光熱費は季節によって変動する傾向がありますが、特に冬場や夏場は暖房費や冷房費によって増加しやすいため、家計管理において注意が必要な費目です。近年のエネルギー価格の高騰もあり、今後さらに負担が増える可能性も考慮する必要があるでしょう。

(3)住居関連費

住居関連費は、家賃のほかに、家具や家事用品などを含みます。

18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均41,964円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯でも月平均38,840円となり、いずれも消費支出の15〜17%ほどを占めています。

住居費は地域差が大きく、都市部ではより高額になる傾向があります。

住居に関しては、母子世帯向けの安価な賃貸住宅なども整備されていますので、積極的に情報収集をしましょう。

(4)被服費

被服費は、衣類や履物などを購入するための費用であり、特に子どもの成長に伴い定期的な支出が必要となる費目です。

18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均9,819円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均10,561円となっています。

子どもが小さいうちは、成長に応じて衣服や靴を頻繁に買い替える必要がありますから、フリーマーケットやお下がりなどを活用してなるべく費用を抑えたいところです。

(5)医療費

病院での診療費や薬代は、人によってかなり負担感の違う費目かと思います。滅多にケガや病気をしない人もいれば、事故や病気で入院治療が必要になったり、定期的な通院が必要になったりするケースもあるからです。

母子世帯については、「ひとり親家庭等医療費助成制度」などの公的支援制度を活用することで、医療費を軽減することも可能です。

医療費は突然発生することもありますので、大きなケガや病気をしたときに費用をどのように工面したら良いのか、あらかじめ調べておくことが大切です。

(6)交通費・通信費

交通費・通信費には、日常的な移動のための交通費、自動車関連の費用、携帯電話やインターネットの利用料などが含まれます。

18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均26,208円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均27,952円となっています。

子どもが中学生・高校生になると、通学費やスマートフォン利用料など、交通費・通信費の割合が増えるため、契約プランを長期的目線で慎重に検討することが重要です。

(7)教育・娯楽費

教育・娯楽費には、学校の授業料や塾代、習い事の費用に加え、レジャー・文化的活動の費用も含まれます。

18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均45,333円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均51,526円と、消費支出全体の中でも大きな割合を占める費目です。

高校進学や大学進学時には、教育費の負担が急激に大きくなりがちです。奨学金や教育資金の積み立てなど、長期的な生活設計が必要です。

(8)交際費・雑費

交際費・雑費には、冠婚葬祭などの交際にかかる費用、子どものお小遣いや仕送り金などが含まれます。

18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均29,043円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均30,498円となっています。

交際費は人付き合いを円滑にするために必要な支出であり、子どものお小遣いや仕送り金も、子どもの成長や自立を支えるために必要な費用です。家計に占める割合が大きくなる場合は、各家庭の事情に応じて適切な配分を検討していくことが重要になります。

以上の通り、月に約25万円程度必要、ということが分かります。

なお、この家計調査のデータは、子どもが1~2人の母子世帯における平均金額です。子どもの数が3人、4人となると、さらに支出額が増えることになるでしょう。

シングルマザーの生活費の内訳【一覧表】

さて、以上がシングルマザーの主な生活費の内容と、その合計額についての解説でした。

総務省の家計調査の報告書では、これら生活費についてより細かい内訳がありますので、参考までに確認しておきましょう。

|

用途分類 |

20歳未満の子の母子世帯(円) |

18歳未満の子の母子世帯(円) |

|

食料 |

62,441 |

63,464 |

|

米 |

1,605 |

1,477 |

|

パン |

2,193 |

2,293 |

|

麺類 |

1,372 |

1,320 |

|

他の穀類 |

424 |

417 |

|

生鮮魚介 |

1,689 |

1,714 |

|

塩干魚介 |

591 |

582 |

|

魚肉練製品 |

321 |

321 |

|

他の魚介加工品 |

460 |

484 |

|

生鮮肉 |

5,835 |

5,762 |

|

加工肉 |

1,305 |

1,401 |

|

牛乳 |

806 |

836 |

|

乳製品 |

1,371 |

1,456 |

|

卵 |

724 |

706 |

|

生鮮野菜 |

3,945 |

3,888 |

|

乾物・海藻 |

439 |

444 |

|

大豆加工品 |

618 |

602 |

|

他の野菜・海藻加工品 |

670 |

688 |

|

生鮮果物 |

1,556 |

1,533 |

|

果物加工品 |

136 |

135 |

|

油脂 |

321 |

319 |

|

調味料 |

2,625 |

2,510 |

|

菓子類 |

7,094 |

7,686 |

|

主食的調理食品 |

3,531 |

3,588 |

|

他の調理食品 |

5,427 |

5,709 |

|

茶類 |

757 |

776 |

|

コーヒー・ココア |

623 |

579 |

|

他の飲料 |

2,730 |

2,896 |

|

酒類 |

2,010 |

1,723 |

|

一般外食 |

10,093 |

10,194 |

|

学校給食 |

1,168 |

1,424 |

|

住居 |

29,041 |

31,431 |

|

家賃地代 |

26,911 |

28,946 |

|

設備材料 |

299 |

238 |

|

工事その他のサービス |

1,831 |

2,248 |

|

光熱・水道 |

19,105 |

19,793 |

|

電気代 |

9,105 |

9,456 |

|

ガス代 |

5,248 |

5,383 |

|

他の光熱 |

935 |

962 |

|

上下水道料 |

3,817 |

3,991 |

|

家具・家事用品 |

9,799 |

10,533 |

|

家事用耐久財 |

2,143 |

2,726 |

|

冷暖房用器具 |

1,061 |

1,242 |

|

一般家具 |

173 |

187 |

|

室内装備・装飾品 |

445 |

491 |

|

寝具類 |

418 |

453 |

|

家事雑貨 |

2,148 |

1,917 |

|

家事用消耗品 |

3,138 |

3,258 |

|

家事サービス |

273 |

259 |

|

被服及び履物 |

10,561 |

9,819 |

|

和服 |

89 |

114 |

|

男子用洋服 |

933 |

451 |

|

婦人用洋服 |

3,123 |

3,229 |

|

子供用洋服 |

660 |

884 |

|

男子用シャツ・セーター類 |

347 |

199 |

|

婦人用シャツ・セーター類 |

1,494 |

1,390 |

|

子供用シャツ・セーター類 |

253 |

339 |

|

男子用下着類 |

124 |

58 |

|

婦人用下着類 |

546 |

560 |

|

子供用下着類 |

192 |

259 |

|

生地・糸類 |

42 |

42 |

|

他の被服 |

829 |

750 |

|

履物類 |

1,583 |

1,344 |

|

被服関連サービス |

344 |

199 |

|

保健医療 |

6,626 |

6,393 |

|

医薬品 |

1,014 |

1,093 |

|

健康保持用摂取品 |

294 |

364 |

|

保健医療用品・器具 |

1,973 |

2,036 |

|

保健医療サービス |

3,344 |

2,900 |

|

交通・通信 |

27,952 |

26,208 |

|

交通 |

4,496 |

4,018 |

|

自動車等購入 |

547 |

666 |

|

自転車購入 |

775 |

936 |

|

自動車等維持 |

11,373 |

10,881 |

|

通信 |

10,761 |

9,706 |

|

教育 |

24,160 |

16,306 |

|

授業料等 |

18,280 |

10,061 |

|

教科書・学習参考教材 |

612 |

399 |

|

補習教育 |

5,268 |

5,846 |

|

教養娯楽 |

27,366 |

29,027 |

|

教養娯楽用耐久財 |

1,939 |

2,328 |

|

教養娯楽用品 |

7,974 |

8,170 |

|

書籍・他の印刷物 |

1,038 |

1,064 |

|

宿泊料 |

1,910 |

1,888 |

|

パック旅行費 |

2,956 |

2,822 |

|

月謝類 |

4,335 |

5,394 |

|

他の教養娯楽サービス |

7,215 |

7,360 |

|

その他の消費支出 |

30,498 |

29,043 |

|

理美容サービス |

2,961 |

2,709 |

|

理美容用品 |

4,289 |

4,636 |

|

身の回り用品 |

1,545 |

1,474 |

|

たばこ |

1,399 |

1,699 |

|

他の諸雑費 |

6,557 |

6,637 |

|

こづかい(使途不明) |

1,399 |

1,153 |

|

食料 |

2,104 |

2,158 |

|

家具・家事用品 |

63 |

75 |

|

被服及び履物 |

361 |

402 |

|

教養娯楽 |

300 |

339 |

|

他の物品サービス |

256 |

231 |

|

贈与金 |

2,287 |

2,694 |

|

他の交際費 |

1,948 |

2,162 |

|

仕送り金 |

5,029 |

2,675 |

|

消費支出 |

247,549 |

242,017 |

具体的なイメージを掴んでいただけましたでしょうか。もちろん、これはあくまで平均金額ですので、個々の母子世帯の状況によっては金額が大きく異なることもあるでしょう。

また、支出額が同じでも、母親自身や子どもの収入の有無、公的助成金を受給しているかによって、収支のバランスも変わってくるかと思います。

実際の母子家庭の収支データを知ることで母子家庭の現状を把握し、家計の見直しや生活設計に活かしていただければと思います。

シングルマザーの生活費に関するQ&A

Q1.母子家庭の生活費は月平均いくらくらいかかりますか?

A:総務省による2024年の家計調査によると、18歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均242,017円、20歳未満の子どもがいるシングルマザーの世帯では月平均247,549円と、約25万円程度かかることがわかります。

Q2.母子家庭にとって特に負担が大きい費用は何でしょうか?

A:母子家庭にとって特に負担が大きいのは、食費、住居費、教育費です。

毎日の食費は子どもの成長とともにどんどん増えますし、住居費も地域によってかなり高くなる場合があります。また、子どもが進学するにつれて塾や習い事などの教育費が大きくなっていくので、中学生や高校生になる頃には家計にとってかなり重い負担になることがあります。

Q3.子どもの成長に応じて、生活費の割合や収支バランスはどのように変化しますか?

A:子どもが小さいうちは、食費や日用品の支出が比較的多くなります。子どもが成長するにつれて、食費がさらに増加するほか、教育費(学費、塾、習い事など)の割合が急速に高まります。そのため、中学生・高校生以降は特に教育費の負担が家計を圧迫しやすく、収支バランスを維持するには早期の備えや公的支援の活用が重要になってきます。

まとめ

この記事では、シングルマザーの生活費について、実際の統計データを参考に、詳しく解説させていただきました。

母子家庭における生活費は、食費や住居費、教育費などの負担が大きく、一般の夫婦世帯と比べると支出金額が少ないとはいえ、決して余裕があるわけではありません。

また、収入の状況や公的な手当を受けているかどうか、また住んでいる地域や子どもの年齢、ライフスタイルなど、さまざまな要因によって家計の状況は大きく変わります。

そのため、平均的なデータだけで一概に判断するのは難しく、個々の状況に応じた計画的な家計管理や支援制度の活用が重要となってきます。

母子家庭の生活費や公的支援制度についてさらに詳しく知りたい方や、具体的なアドバイスを希望される場合には、法制度に詳しい弁護士が力になれるかもしれません。当法律事務所では、初回相談料無料で弁護士による法律相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。