シングルマザーと生活保護|母子家庭でもらえる金額はいくら?条件等も解説

母子家庭で不安なことといえば、収入や生活費といった経済面ではないでしょうか。

シングルマザーの場合、子どもを育てながら働いて十分な収入を得るのは難しいことが少なくありません。そうした経済的に困窮するシングルマザーも利用できるような、さまざまな公的支援制度が設けられています。

その中のひとつが、生活保護です。

生活保護は、母子世帯に限らず、生活に困窮した世帯に最低限の生活を保障するため、金銭を支給する制度です。ですが、「働かずに楽をして生活できる」といったマイナスなイメージを持つ人がいたり、「生活保護を受けていると知られたら恥ずかしい」となかなか利用に踏み切れなかったりと、生活保護について正しく理解している人はまだまだ少ないようにも思えます。

そこでこの記事では、シングルマザーの方にぜひ知っておいていただきたい、生活保護の受給条件やもらえる金額について、弁護士がわかりやすく解説いたします。

目次

シングルマザーと生活保護

それではまず、シングルマザーと生活保護に関する実態について確認していきましょう。

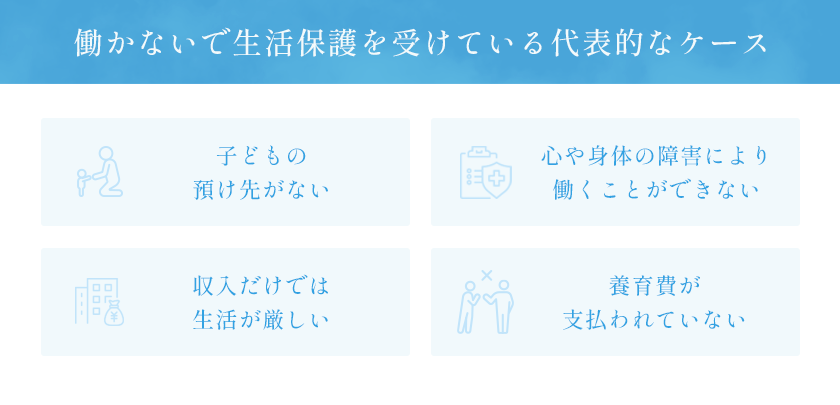

「働かないで生活保護」にも理由がある

シングルマザーが生活保護を受けるというと、世間からは「働けるのに働かない」「楽をしている」といった誤解を受けることがあります。しかし実際には、働きたくても働けない、あるいは働いていても生活が苦しい、などというさまざまな事情があるのです。

ここからは、その代表的なケースを具体的に確認していきましょう。

①子どもが保育園に入れない

子どもが幼いうちは、仕事をするためには保育園に預ける必要があります。しかし、地域によっては保育園に入りたくても空きがなく、順番待ちの状態が続いてしまうことがあります。これがいわゆる「待機児童問題」です。待機児童問題は特に都市部で深刻であり、子どもを預ける先が見つからないために、働きたくても働けないシングルマザーがたくさんいるのです。親族や知人など、子どもを預けられる身近な人がいない家庭では、この問題はより深刻となり、生活保護を利用せざるを得ない状況に陥りやすくなります。

②働けない

母親自身が心や身体に病気や障害を抱えている場合、働きたいという気持ちがあっても、実際に仕事をすることが難しくなります。特にシングルマザーは、一人で育児や家事をすべて担う必要があるため、肉体的にも精神的にも負担が大きくなります。うつ病や不安障害といった精神疾患、また慢性的な病気や身体的な障害を抱えている場合、医師から働くことを止められていることも珍しくありません。このようなケースでは、働く意思があっても仕事ができず、収入を得られないために生活保護を申請することになります。

③収入だけでは足りない

仕事をしていても、その収入だけでは生活が厳しく、生活保護をもらわざるをえない、というケースもあります。

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、日本には約100万世帯のシングルマザーがいるのですが、その約8割が年収400万円未満で生活しているということです。

最も多いのは「年収100~200万円未満」のシングルマザーであり、次いで多いのは「200~300万円未満」のシングルマザーでした。年収300万円未満のシングルマザーの割合は、約7割という調査結果が出ています。

参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査(厚生労働省)

この収入に対し、総務省の家計調査によると、母子世帯では生活費として月に約25万円程度必要であるという統計が出ています。

参考:家計調査 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と支出・世帯類型別(総務省)

月に25万円を12ヶ月として、1年間に必要な生活費は300万円になります。年収300万円未満のシングルマザーにとっては、給与収入だけでは到底生活できない収支バランスなのです。

④養育費をもらえていない

養育費をもらえていないシングルマザーが多く、

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭においては約57%のシングルマザーが、養育費の支払いを受けたことがないという調査結果が出ています。

参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)

現在も養育費の支払いを受けているシングルマザーは約28%と、3割未満であることがわかります。

養育費が支払われない理由としては、離婚時にきちんと取り決めをしなかったケース、最初は支払われていても元配偶者の経済状況が悪化して支払いが滞るケース、そして、元配偶者との連絡が取れなくなり、支払い自体が難しくなってしまうケースなどがあります。

養育費がもらえなければ、母親自身がその不足分を補うためにさらに仕事を増やさなければなりません。しかし、子どもを育てながら働くシングルマザーにとって、簡単に働く時間を増やすことは現実的ではありません。そのため、結果として収入が足りず、生活費をまかなうために生活保護を頼らざるを得ない状況に追い込まれてしまうのです。

母子家庭の生活保護の割合

ところで、こうした母子家庭のうち、生活保護を受給している世帯の割合は何割なのでしょう。

これに関しても、「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、9.3%、つまり10世帯に1世帯が生活保護を利用しているという統計が出ています。

公的支援制度は生活保護だけではないため、年収300万円未満のシングルマザーでも児童扶養手当や児童手当といった他の給付金で生活費を補っているケースもあるかと思います。

ですが、シングルマザーの多くが経済的に厳しい状況にあるといわれている中で、1割に満たないというこの数字は十分に適切と言えないかもしれません。

経済的に困難な母子家庭が、周囲の目やマイナスイメージに縛られることなく、公的支援を適切に利用し、安心して子どもを育てられる社会であることが望まれるのです。

母子家庭の生活保護の金額

さて、生活保護を受給している母子家庭で、実際に受け取れる金額はいくらなのでしょうか。

母子家庭の生活保護で受け取れる金額

生活保護で受給できる金額は、全国一律で決まっているわけではなく、地域ごとの物価や家賃相場、また世帯人数や家族構成などによって異なります。具体的には、厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」と「収入(給与等の就労収入、年金や児童扶養手当等の社会保障給付、親族による援助)」とを比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されることになっています。

そのため、同じシングルマザー世帯であっても、住んでいる場所や子どもの人数・年齢などによって受け取れる金額には差が生じます。

なお、生活保護で扶助される内容としては、主に次の8つの内容があります。

- 生活扶助(衣食など日常生活の費用)

- 住宅扶助(家賃)

- 教育扶助(義務教育の費用)

- 医療扶助(病気やケガの治療費)

- 介護扶助(介護サービスの費用)

- 出産扶助(出産にかかる費用)

- 生業扶助(就労や技能習得に必要な費用)

- 葬祭扶助(葬儀・埋葬費用)

これら8種類の扶助について受給することができるのです。

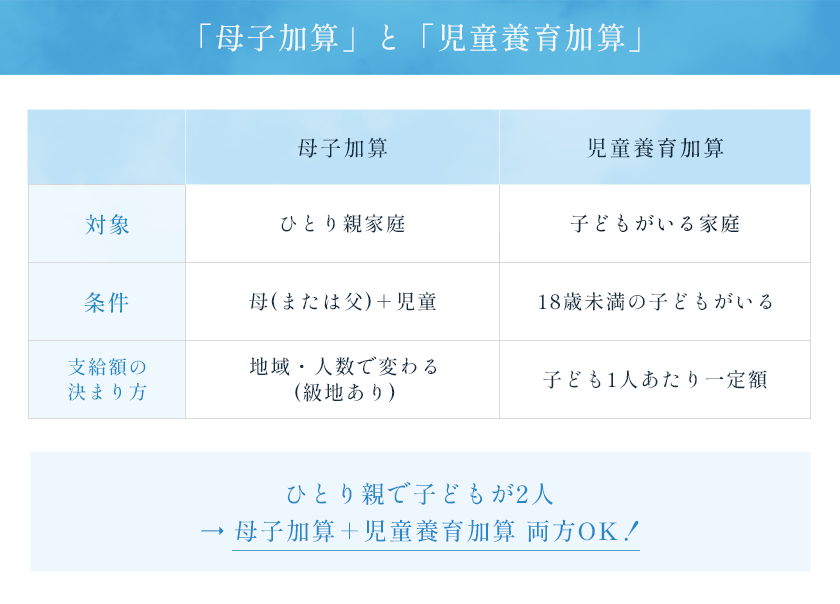

また、シングルマザーの場合は、子育て世帯に対する支援として、「母子加算」や「児童養育加算」という制度も設けられています。

「母子加算」とは、ひとり親家庭の経済的負担を少しでも軽減するため、通常の生活保護費に一定額を上乗せする制度のことです。地域の級地区分に応じて金額は変動しますが、たとえば1級地では子ども1人に対し18,800円、2人の場合は23,600円が加算されます。

「児童養育加算」とは、子どもを養育する家庭に対し、子ども1人あたり決まった金額が追加で支給される制度です。18歳未満の子どもが1人いる場合は10,190円が加算されます。子どもが2人いれば 20,380円、3人なら 30,570円です。そのため、子どもが複数いる世帯では、人数に応じて児童養育加算の分も金額が増える仕組みになっています。

なお、この2つ以外にも、下記の加算があるため、自治体の窓口などで条件や金額をしっかり確認しておくことが重要です。

- 母子加算

- 児童養育加算

- 妊産婦加算

- 障害者加算

- 介護施設入所者加算

- 在宅患者加算

- 放射線障害者加算

- 介護保険料加算

母子家庭の生活保護で家賃上限はあるの?

ところで、生活保護の種類の中に「住宅扶助」とあり、アパートなどの賃貸物件の家賃を受給することができますが、これは無制限に全額扶助してもらえるというものではありません。

生活に必要な家賃の水準は、地域や世帯の人数によって違います。物価が高い都市部と地方では当然ながら家賃相場に差があるため、住宅扶助の上限額も、それに合わせて「級地区分」という区分ごとに細かく設定されています。

もっとも級地が高い地域である東京23区の場合、単身世帯なら約53,000円、母子家庭(2人世帯)なら約6,4000円、子どもが2人いる母子家庭(3人世帯)だと約70,000円程度が家賃補助の上限です。一方、地方都市や郊外になると、2級、3級と級地が下がるため、東京23区の場合よりも低い上限が設定されていることが一般的です。

また、家賃に関する支出のすべてが補助対象になるわけではありません。月々の基本的な家賃のほか、入居時の敷金・礼金、契約更新料や一定の住居維持費などは補助の対象となりますが、管理費や共益費などは住宅扶助の対象外となります。

いつまでもらえる?打ち切りはあるの?

生活保護には特に決まった期限はなく、受給する理由となった生活困難な状況が続く限り、基本的にはずっと支給されます。ただし、状況が変化した場合には、支給が打ち切られたり、減額されたりすることがあります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

たとえば、生活保護の受給を始めた後に収入が増えたり、就職して安定した収入を得られるようになったりした場合に、収入が最低生活費を上回ると、生活保護は打ち切りまたは減額となります。また、家族や親族から経済的な支援が受けられるようになった場合や、年金など他の社会保障制度による収入が新たに発生した場合も同様です。

さらに、財産状況が変化して、自動車や不動産など、一定以上の資産を保有するようになった場合も、生活保護を継続することは難しくなります。

また、正当な理由なく就労を拒否したり、求職活動を怠ったり、福祉事務所への報告義務を怠るなど、受給の条件を満たさない行動をとった場合も、支給が打ち切られる可能性があります。

なお、生活保護の受給期間中は、定期的に福祉事務所のケースワーカーが生活状況を確認します。これは生活保護が適切に支給されているかをチェックするためのもので、この訪問や面談を拒否したり虚偽の報告をしたりすると、支給停止や打ち切りの原因となることもあります。

母子家庭で生活保護を利用する条件

支給金額については以上となりますが、シングルマザーが生活保護を利用したい場合、どのような条件に該当する必要があるのでしょうか。

(1)資産がないこと

生活保護は、「自分の持っている資産を活用しても、最低限の生活が維持できない人」を支援するための制度です。そのため、ある程度まとまった預貯金や生命保険の解約返戻金、所有する不動産や高額な車など、活用できる資産がある場合には、まずそれらを売却または活用して生活費に充てる必要があります。資産がある程度以上残っている間は、生活保護の支給対象にはならないのです。

(2)働けないか、働いても収入が足りないこと

働く意思があるものの、病気や障害、子どもの養育などの事情で働けないか、または働いているが収入が不足している、という条件にも該当している必要があります。

生活保護は「働けるなら働き、自立を目指すこと」が原則です。そのため、シングルマザーの場合であっても、働くことが可能な状況であれば、福祉事務所からまずは就労するように指導を受けることになります。

ただし、働いても十分な収入を得られず、最低生活費に満たない場合には、その不足分について生活保護が支給されます。

障害児がいる・母親がうつ病等の場合は認められやすい

生活保護を利用するためには、「働きたいけれど、どうしても働くことが難しい事情」があることを示す必要があります。特にシングルマザーの場合、子どもに障害があるケースや、母親自身がうつ病や精神疾患などの病気を抱えているケースでは、こうした事情が認められやすくなります。

たとえば、子どもに障害があり、日常生活で常に付き添いや介護が必要である場合、母親が就労するための時間や体力を確保することは極めて困難です。また、障害児の場合は、通常の保育園や学童保育などに預けることが難しく、子どもを預けられる施設が限定されているという事情もあります。

さらに、母親自身がうつ病などの精神疾患や慢性疾患を抱えている場合、日常的な体調不良や通院の必要性から、安定して働くことが難しくなります。こうした場合には、医師からの診断書や障害者手帳などを提出することで、「働きたくても働けない事情」が客観的に証明されます。結果として、生活保護の受給が認められやすくなり、スムーズに必要な支援を受けられる可能性が高くなります。

(3)他の公的支援を活用しても生活費が不足すること

児童扶養手当や児童手当、住宅手当など、母子家庭が利用できる全ての公的支援を活用していることが必要です。そうしてもなお生活費が不足する場合に、最後の手段として生活保護が活用されることになります。

たとえば、シングルマザーの場合、児童扶養手当として月額最大で約4万円~5万円、児童手当として子ども1人につき1万円~1万5千円程度を受け取ることができます。また、市町村によっては家賃を補助する住宅手当などもあります。

まずはこうした支援制度を申請・利用した上で、それでもなお不足してしまう分を生活保護で補う、という考え方が重要です。

(4)頼れる親族などの援助がないこと

生活保護は、親や兄弟姉妹など、親族からの経済的支援を受けられる状況にある場合には原則として利用できません。そのため、申請時にはまず、福祉事務所の担当者から「ご家族やご親族で援助できる人はいませんか?」といった確認がなされます。

具体的には、両親や兄弟姉妹などの近い親族について、経済的に余裕があり、なおかつ援助する意思がある場合、その援助を優先して受ける必要があります。ただし、親族と関係が疎遠であったり、家庭内暴力(DV)やトラブルがあったりして、実際には援助を頼めないこともあるでしょう。その場合には、福祉事務所の担当者にその事情を詳しく説明することで、「親族からの援助を受けられない状況」として認められ、生活保護の支給対象となります。

シングルマザーと生活保護に関するQ&A

Q1.働きながらでも生活保護をもらうことはできますか?

A:はい。働いて収入がある場合でも、その収入だけで最低限の生活費に満たない場合は、不足分を生活保護で補うことができます。シングルマザーの中には、パートやアルバイトなどで収入を得ながら、不足する生活費分を生活保護で受給している方もいます。

Q2.子どもが成長して就職したら、生活保護は打ち切られますか?

A:子どもが就職して安定した収入を得るようになり、世帯全体の収入が生活保護で定められている最低生活費を上回った場合、生活保護は終了となります。ただし、子どもが働き始めても収入が低い場合や、一時的なアルバイト収入などの場合は、すぐに打ち切られるわけではなく、収入に応じて支給額が調整されることになります。

Q3.生活保護を受けると親権に影響はありますか?

A:生活保護を受けること自体が、親権を失う理由にはなりません。経済的に困難な状況を理由として親権が制限されたり、取り上げられたりすることはありません。親権の判断は、経済的な事情だけではなく、子どもの安全や健全な成長に支障があるかどうかを中心に検討されます。

まとめ

この記事では、シングルマザーが生活保護を利用する際の支給金額や条件、注意点などを詳しく解説しました。

母子家庭においては、生活費や子育ての負担が重くのしかかり、働きたくても働けない状況や、働いていても十分な収入が得られないケースが少なくありません。養育費の未払い問題などもあり、経済的に困窮している母子世帯は多いです。

そんな場合にこそ生活保護を活用していただきたいのですが、世間において生活保護に関するマイナスなイメージがあることや、周囲の目を気にしてしまうことで、必要性があるのに申請をためらってしまうこともあるようです。

ですが、生活保護は決して使っても恥ずかしい制度ではありません。経済的に困難な状況にあるシングルマザーやその子どもの生活を守るために重要な支援制度ですから、適切に利用していただければと思います。

実際に利用するにあたっては、細かな条件や地域ごとの違いもあり、自身のケースで受給可能かどうか判断が難しいこともあるでしょう。生活保護を検討する際は、一人で悩まず、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。