事実婚の手続き|住民票は?市役所に届出る?公正証書も解説!

「結婚」と一言で言っても、その形は実に多様です。近年、注目を集めているのが「事実婚」という選択肢です。内縁関係とも呼ばれます。婚姻の届け出を行う法律上の結婚とは異なり、法的な手続きを伴わない、事実上の夫婦としての共同生活のスタイルです。

ですが、事実婚の関係にあることを客観的に明確にしておきたい場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?

本記事では、事実婚を成立させるために有効な手続きについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。

手続きは、市役所など役場で行うもののほかに、当事者だけで作成する契約書や、公証役場で作成する公正証書などが考えられます。このほか、対外的に事実婚を示せるものとして、結婚式や結婚指輪、会社への報告なども考えられるでしょう。

また、事実婚を解消する時の手続きについても簡単にご説明いたします。

本記事がご参考になりましたら幸いです。

目次

事実婚の手続き

事実婚に届出はいる?

事実婚が成立するためには、特別な届け出や手続きは必要ありません。事実婚は、法律婚とは異なり、婚姻の届け出を行う必要がないため、事実婚関係の男女が夫婦として共同生活を送る意思を持ち、実際に共同生活を始めることで、事実婚の状態が成立することになります。

事実婚は戸籍には載らない

しかし、当事者が夫婦の意思を持って共同生活を始めることで事実婚が成立しても、それを対外的に示す方法がなければ、事実婚であることが客観的に認めてもらえない可能性があります。この点、事実婚は戸籍には記載されないため、戸籍では第三者に事実婚関係にあることを証明することができません。

また、事実婚の夫が単身赴任で別居している場合など、一見すると共同生活していないと思われるケースもあるでしょう。

そこで本記事では、事実婚の関係であることを客観的に証明する時に有効となる、さまざまな手続きや方法をご紹介いたします。

具体的には、以下の手続きや方法が考えられます。

- 住民票の続柄に記載する。

- 誓約書、契約書や公正証書を作成する。

- 会社に報告する。

- 社会保険の扶養に入れる。

- 結婚式を挙げる。結婚指輪を身に着ける。

- 友人や知人に挨拶状や年賀状などで報告する。

- 出産した場合は子供を認知する。

- 賃貸契約の時に続柄に記載する。

それでは、順番に見ていきましょう。

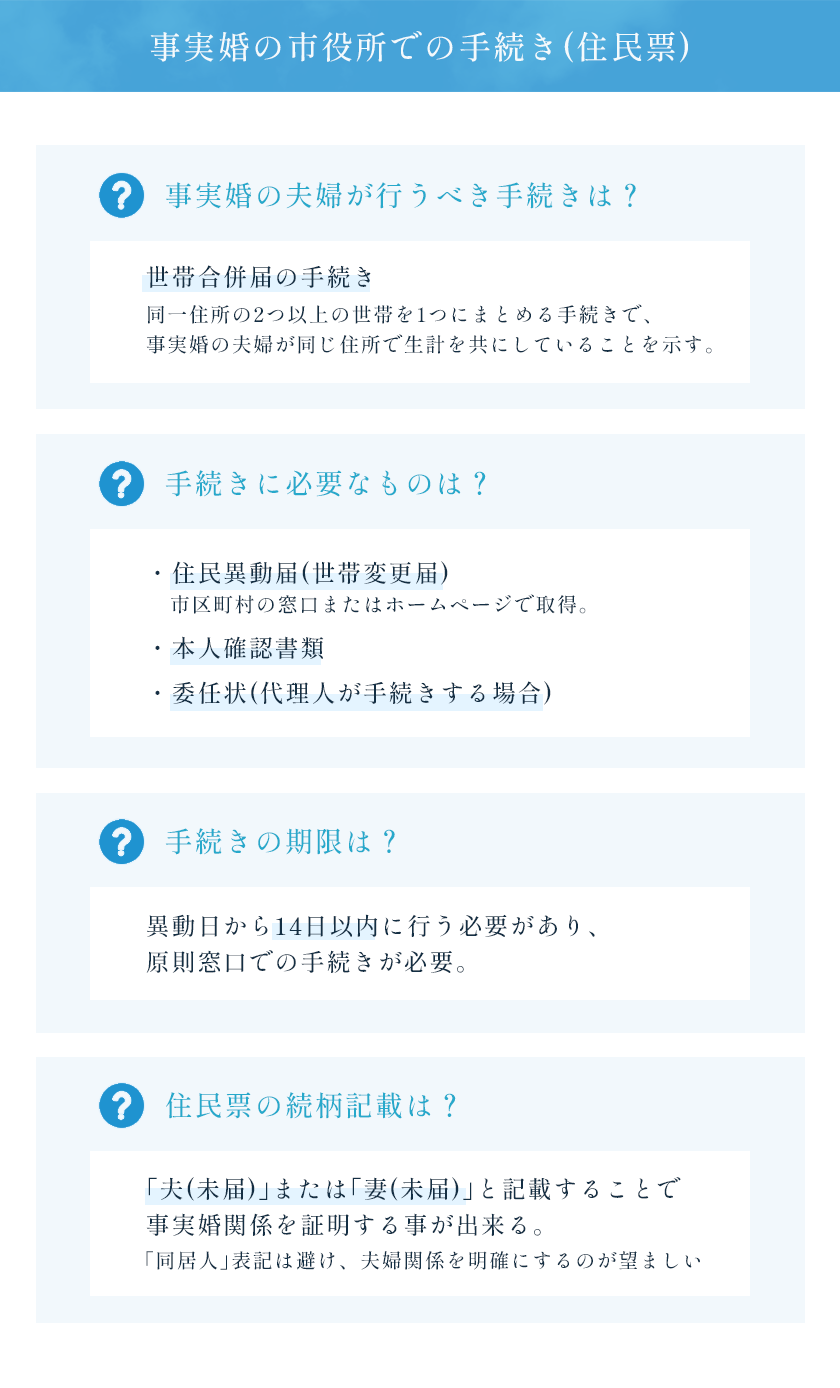

1.事実婚の市役所での手続き(住民票)

事実婚の夫婦が市役所などの市区町村役場で行うべき手続きが、住民票に関する手続きです。

具体的には、まずは世帯合併届の手続きを行います。

世帯合併の手続きとは、同一住所にある2つ以上の異なる世帯を1つの世帯にする手続きのことです。この住民票の手続きによって、事実婚の夫婦が同一の住所で生計を共にしていると判断されることになります。

世帯合併届の手続きに際しては、住民票のある市区町村のホームページなどを事前に確認し、住民異動届(世帯変更届)と本人確認書類を用意しておきましょう。住民異動届の書式は、ホームページからダウンロード可能な自治体もありますが、通常は市区町村役場の窓口に置いてあります。

原則として、世帯合併届をはじめとする住民票の異動に関する手続きは、異動のあった日から14日以内に行わなければならないとされています。

市役所等によっては、郵送では受け付けておらず、窓口に直接行く必要のある場合もあるため、注意してください。

なお、世帯合併を行う本人ではなく、代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。

【参考:住民異動届(世帯変更届)】

そして、事実婚の夫か妻のどちらかを世帯主として定めた上で、住民票の続柄の欄に、他方について「夫(未届)」「妻(未届)」と記載します。

住民票の続柄の欄に「同居人」と書く人も多いのですが、事実婚の関係を証明する際に住民票は有力な証拠となりますので、単なる同居人ではなく、夫婦としての意思を有していることが分かるよう、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載しておくことをおすすめいたします。

事実婚で別居の場合は?

なお、事実婚の夫が妻の生活費を負担しているが、単身赴任のため別居しているなど、事実婚として生計を同一にしていても、別居をしているような場合もあるかと思います。

この場合、住所が同一の場所ではないため、一つの世帯として住民票に記載することができません。

そのため、住民票以外の手続きによって、事実婚であることを示すことになります。

2.事実婚を公正証書にする

事実婚の夫婦は、法律婚の夫婦に比べて、法的な権利関係や財産関係が曖昧です。特に、事実婚を解消する時には財産分与や慰謝料、子供の親権の問題でトラブルとならないよう、事実婚に関する契約書を作成しておくことが推奨されます。

事実婚の当事者としても、口約束より書面に定めておく方が安心できますし、対外的にも、事実婚という関係を証明するひとつの証拠にすることが可能です。

さて、事実婚の契約書に記載すべき内容としては、以下の項目が考えられます。

- 婚姻意思の確認

- 同居し生計を共にすることと費用分担の取り決め

- 夫婦の財産に関する取り決め

- 貞操義務の確認

- 子供に関する取り決め

- 相手の親族との関係・扶養義務の確認

- 医療行為への同意

- 事実婚解消時の取り決め

①婚姻意思の確認

事実婚が成立するための条件として、婚姻の意思が重要です。そのため、事実婚の契約書にも、双方が婚姻意思を有していることを記載しておく必要があります。事実婚の夫婦としての関係を成立させる旨の合意があることを明文化しておきましょう。

例えば、「甲と乙は、両者の自由な意思により、社会通念上の結婚と同等の真摯な関係を築くことに合意し、相互の愛情と信頼に基づき、協力して生活することを確認した。」などと記載します。

②同居し生計を共にすることと費用分担の取り決め

事実婚が成立するための、もうひとつの重要な条件が、夫婦としての共同生活の実態があることです。

そのため、同じ住所で同居すること、生計を共にすることを事実婚の契約書には記載しておきましょう。

共同生活に伴う費用分担については、双方の収入や財産などを考慮し、「甲と乙は共同生活から生ずる婚姻費用について、分担することを約する。」などと書きます。

③夫婦の財産に関する取り決め

事実婚開始時に、各自が持っている財産は個々の特有財産として確認し、共同生活中に築いた財産は、財産分与の対象となる共有財産として扱うことを取り決めて記載しましょう。

契約書に記載する文言としては、例えば「甲と乙は、事実婚開始時に各自が保有している財産は個々の固有の財産であることを確認する。また、共同生活中に築いた財産は共有財産として扱い、関係解消時には等分に分与することとする。」などが考えられます。

④貞操義務の確認

事実婚の場合も、法律婚の場合と同様に、相手に不貞行為があった場合は、慰謝料を請求できるとされています。

そのため、事実婚の契約書の内容としても、貞操義務があることの確認と、貞操義務に違反した際には慰謝料を支払う義務があることを明記しておきましょう。

⑤子供に関する取り決め

事実婚の関係で子供が生まれた場合の認知、親権の行使に関する合意について記載しておきましょう。法律婚の場合は、夫婦が共同で子供の親権を有することになりますが、事実婚の場合は子供の出征によって成立するのは母子の親子関係だけで、父親については認知しなければ親子関係となりません。

そのため、子供が生まれた場合には事実婚の夫が認知する旨を明記しておくことが重要です。

なお、認知して親子関係が成立しても、親権については父か母のどちらか一方が有することに変わりはありません。父親を親権者とする旨の特段の届け出等をしなければ、基本的には母親が親権者となります。

事実婚の契約書には、「甲と乙の間に生まれた子供については、甲が認知し、親権者を定める。」などと記載しましょう。

⑥相手の親族との関係・扶養義務の確認

事実婚の関係では、法律婚のような相手の親族との法的な親族関係や扶養義務は生じません。事実婚の契約書には、この点を明確に記述し、両者が相手方の親族に対して法的な責任や義務を負わないことを確認し、明記しておきましょう。

記載内容の一例として、「甲と乙は、事実婚関係において、相互の親族に対して法的な扶養義務を負わないことを確認する。また、緊急の事態が生じた場合においても、相手方の親族に対する法的な責任は負わないことを確認する。」などの文言が考えられます。

⑦医療行為への同意

事実婚の契約書の内容としてしばしば忘れられがちですが、医療行為への同意は大切な項目です。事実婚の配偶者が意思表示を行えない状況において、手術など医療行為への同意についての条項を設けましょう。

明記する内容としては、「甲または乙が意思表示を行うことができない状況においては、それぞれが相手方に対して医療行為に関する全ての決定を委ねることを承諾する。これには、緊急手術の同意や治療方針の決定が含まれる。」などと書きます。

また、事実婚の配偶者の両親や兄弟姉妹より、事実婚の当事者が優先される旨についても記載しておくことがポイントです。これに関しては、例えば「甲と乙は、一方の入院時の付添い、面会、手術や入院に関する同意や保証、身柄引受等について、通常親族に与えられる権利の行使につき、戸籍法上の親族に優先する権利を有する。」などと明記します。

⑧事実婚解消時の取り決め

共同生活の間の事だけでなく、事実婚を解消した際にどうするか、という点についても取り決めておくと安心です。

事実婚関係の解消時の条件と、その際の財産分与や慰謝料に関する詳細な規定を設けましょう。

事実婚の契約書は公正証書にしましょう

さて、以上の内容を明記した事実婚の契約書を作成したら、公正証書にする手続きを行うことをおすすめいたします。

離婚協議書や遺言書などを公正証書にすることが一般的ですが、事実婚の契約書も公正証書にすることが可能です。

公正証書とは、公証役場にて公証人が作成する公文書です。公証人が内容を確認するため、文書の内容が正確であることが保証されます。そのため、非常に高い信頼性と証明力があり、民事訴訟において強い証拠として扱われます。

また、強制執行認諾の文言を公正証書に明記しておくことで、裁判手続きを経ることなく、強制執行が可能になります。支払いが滞った時などに、相手の給与や預貯金を差し押さえることが容易です。

また、公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるので、自分が所持する正本や謄本を紛失しても、再交付を受けることができます。

事実婚の契約書の内容は、財産や子供の親権に関わる重要事項ですので、なるべく公正証書にする手続きを行ってください。公正証書の作成手続きにご心配やお悩みがありましたら、お気軽に弁護士ご相談ください。

3.会社への報告など

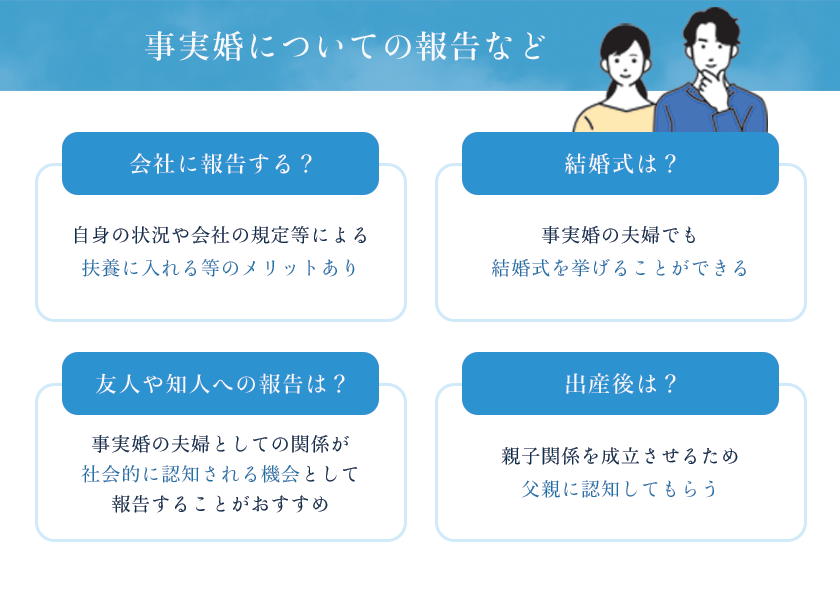

①事実婚を会社に報告

事実婚を会社に報告すべきか、躊躇われるかもしれません。法律婚でない以上、会社は関係ないと思われるかもしれません。

事実婚の配偶者も社会保険の扶養に入れることや、会社によっては扶養手当を受給できるというメリットがありますので、必要に応じて会社で報告と手続きを行いましょう。

まず、会社に対しては、事実婚の関係にあることを明確に伝えます。この際に、共同生活についての証明資料を会社から求められることがあるかもしれません。この点は会社に確認しておくと良いでしょう。住民票の提出が一般的です。

事実婚の理由や経緯を聞かれることもあるかと思います。例えば、「夫婦別姓を希望するため、法律婚ではなく事実婚を選択しました。」など、簡潔に説明できるよう整理しておきましょう。

そして、従業員に事故があった場合などに備えて、会社では緊急連絡先を登録しておくことが一般的です。事実婚の場合も、事実婚の報告とあわせて、緊急連絡先として事実婚の配偶者の連絡先を登録しておくようにしましょう。登録する内容は通常、氏名・電話番号・従業員との関係性です。

報告の次に、事実婚の配偶者を社会保険の扶養に入れる手続きを行いましょう。会社の人事部や社会保険労務士など、会社の社会保険の担当者に相談し、必要な手続きを行います。

この手続きの際にも、事実婚であることを証明する書類や、共同生活をしていることを示す資料が必要になることがあります。

手続きをスムーズに進められるように、事前に手続きに必要な書類などを確認して準備しておくようにしましょう。

なお、事実婚の夫婦について、社会保険の扶養の手続きや所得税法上の配偶者控除などの基本的知識は、こちらの関連記事で詳しくご説明しております。ぜひご一読ください。

②指輪・結婚式

事実婚の夫婦も結婚式を挙げることができますので、結婚式を挙げましょう。

事実婚だから当事者だけで、と考える方もいらっしゃるようですが、このような夫婦としての関係を示す式典は、家族や友人に対して、事実婚の関係を広く認知してもらう機会となります。

また、結婚指輪を日常的に身に着けることも、事実婚の関係を周囲に示すことができます。

③友人や知人への報告

事実婚の夫婦としての関係が社会的に認知される機会として、挨拶状を送付したり、年賀状などで報告したりすることもおすすめの方法です。

また、郵便物を差し出す際に、夫婦として連名で差し出すことも一つの方法です。夫婦連名宛てに届いた郵便物などは、「周囲から事実婚の夫婦として認識されていること」を証明する際に資料となるので、保管しておくこともおすすめします。

④出産したら認知する

事実婚の夫婦の間に生まれた子供は、父親に認知されない限り、父親との親子関係が成立しません。

事実婚の夫の子供として認知していれば、例えば夫の社会保険の扶養に入れることになりますので、子供が受けられる権利を確保するためにも、子供が生まれたら父親に認知してもらいましょう。

⑤賃貸契約書に記載

事実婚の夫婦が賃貸契約を結ぶ際には、賃貸借契約書の同居人欄に、事実婚の相手の続柄を記載することが推奨されます。

これにより、共同生活を送っていることを証明する資料にもなり、住居に関連する権利や義務を明確にする際にも役立ちます。

同居人欄に、事実婚の相手の氏名を記入し、続き柄として「夫(未届)」や「妻(未届)」と明記しておきましょう。

4.事実婚の解消

法律婚における離婚と異なり、事実婚の解消には特段の届け出や手続きは必要ありません。

事実婚の当事者同士で話し合い、必要であれば財産分与や慰謝料について取り決め、共同生活を終了させます。

ですが、住民票の世帯合併届の手続きを行っていたり、社会保険の扶養に事実婚の配偶者を入れている場合などは、事実婚の関係解消に伴い、登録情報を変更する手続きが必要となります。

なお、特段の手続きは必要ないものの、事実婚の相手が事実婚関係の解消に反対している場合には、裁判所での手続きによって事実婚の関係解消を図ることになるでしょう。

事実婚の関係解消で揉めた時は、内縁関係調整調停を申し立てることになります。調停委員が間に入って、調停委員を通して話し合いが進行します。

内縁関係調整調停を申立てる場合は、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

事実婚の手続きに関するQ&A

Q1.事実婚の成立に届け出は必要?

事実婚は、男女が婚姻の意思を持って夫婦としての共同生活を始めることで成立するため、法律婚における婚姻届のような届け出や、なんらかの法的手続きは必要ありません。

Q2.事実婚がすべき住民票の手続きはありますか?

事実婚の夫婦が単身赴任などで別居状態でなく、同一の住所に住んでいる場合、まずは市区町村役場で世帯合併届の手続きを行ってください。そして、事実婚の夫か妻のどちらかを世帯主に定めた上で、他方について続柄欄に「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載してください。

Q3.事実婚は会社に報告した方が良いですか?

事実婚にあることを会社に報告すべきかは、自身の状況や会社の規定等にもよります。例えば、会社が事実婚の妻や夫に対しても扶養手当を支給することを規定している場合や、社会保険の扶養に事実婚の配偶者を入れたい場合は、会社に事実婚を報告すべきでしょう。

まとめ

本記事では、事実婚の際に重要な諸々の手続きについて、弁護士が解説させていただきました。

法律婚のような、婚姻届の提出手続きこそありませんが、住民票や社会保険の手続き、会社への報告など、行うべき手続きは実は多々あるのです。

昨今は夫婦別姓という選択肢も一般的になり、事実婚を選ぶ男女も増えております。

事実婚関係を選ぶ中で、ご不安やご心配事がありましたら、おひとりで悩まずに、弁護士にご相談ください。

当法律事務所では、初回相談を30分間無料とさせていただいております。まずはお気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。