事実婚とは?定義や法律婚との違い、メリット・デメリットなどを解説

夫婦別姓問題の議論の活発化にともない、近年注目されている事実婚とは、一体どういった関係性を意味するのでしょうか。

本記事では、事実婚とは何か、どういった条件を満たせば事実婚が成立するのかといった、基本的な知識について弁護士が解説いたします。

また、事実婚とはどういったメリットやデメリットがあり、なぜ選ばれているのかといった視点からも、事実婚についてご説明させていただきたいと思います。

目次

事実婚とは?定義や成立条件

事実婚とは何?

事実婚とは、法的に入籍しないまま、夫婦としての共同生活を送っている男女の関係をいいます。事実上の夫婦としての共同生活を送っていながら、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦として認められていない状態です。

対して、法律婚とは、法律上要求されている所定の手続きに従って、法律上の夫婦になることをいいます。こちらは、市区町村役場で婚姻届の提出を行い、戸籍上の夫婦になります。

事実婚の要件|何年の共同生活があれば認められるの?

事実婚が成立するための条件について、法律上は明確に定められてはいませんが、一般的には次の3つの要件を満たすことが必要とされています。

事実婚の3要件

- 要件1.婚姻の意思があること

- 要件2.生計を同一にし、夫婦としての共同生活をしていること

- 要件3.社会的に夫婦であると認識されていること

要件1の婚姻の意思については、単に一緒に生活しているという実態だけではなく、お互いが夫婦としての認識を共有している必要があります。

要件2の夫婦としての共同生活は、単なる同居生活ではなく、夫婦として日常生活を共有していることを意味します。住民票を同一にしていることも重要ですが、事情がある場合には同居は必須条件ではありません。

例えば、事実婚の夫が単身赴任のため別居状態にあっても、夫が給与口座から妻に対して生活費を仕送りするなど、同居はせずとも夫婦として生計を同一にしている場合は、共同生活を営んでいると言えるのです。

要件3に関しては、家族や友人に事実婚関係であることを伝えていたり、結婚式を挙げていたりと、周囲から夫婦としてみなされていることが重要です。

そして、以上の3要件に加えて、何年かの一定期間、夫婦としての共同生活が続いていることで、事実婚の関係がさらに認められやすくなると考えられています。

実際に何年の共同生活があれば事実婚関係が認められるのか、という問いに対しての明確な答えはありません。ですが一般的には、3年程度の共同生活の実績があれば、夫婦としての共同生活をしていると認められやすいとされています。

一時的・短期間の共同生活ですと、単なる同棲とみなされることもあるので、何年か継続して共同生活を送っていることが重要です。

同棲や法律婚との違いは?事実婚とは何が違うの?

それでは、事実婚とは法律婚や同棲・婚約などとは何が違うのでしょうか。

法律婚と事実婚とは何が違いますか?

本記事の冒頭にて、法律婚は婚姻届を提出し、事実婚は婚姻届を提出しない、とご説明しましたが、婚姻届の有無だけでなく、法律上受けられる権利や保護といった面で、法律婚と事実婚とは大きく異なっています。

法律婚の場合、夫婦は同じ戸籍に入り、二人の間に生まれた子供については「嫡出子」とされ、特段の手続きを行わなくとも、法律上の父子関係が発生します。夫婦は子供に対して共同で親権を持つことになります。

そして、民法第890条の「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」という規定によって、法律上当然に夫婦はお互いの相続人となります。

また、税制度上の「配偶者」に該当するため、所得税法上の配偶者控除や医療費控除、相続税の配偶者控除などの税制度上の優遇措置を受けることが可能です。

一方で、事実婚の場合は、二人の間に子供が生まれたとしても、子供は婚外子であるため、非嫡出子となり、母親との親子関係は発生しても、父親との法律上の親子関係は発生しません。そのため、父親が生まれた子供を認知する手続きをする必要があるのです。

また、事実婚の夫婦は民法890条の「被相続人の配偶者」に該当しないため、お互いの相続人に当然なれるわけではありません。一方が死亡した場合に、他方に財産を残したい場合は、生前贈与をしたり、遺言書を作成しておくなどの事前の対策が必要です。

そして、贈与や相続手続きにおいて、法律婚の夫婦であれば相続税や贈与税の控除などが受けられますが、事実婚の夫婦は受けることができません。

| 項目 | 事実婚 | 法律婚 |

| 婚姻届 | 不要 | 必要 |

| 戸籍の記載 | 無し | あり |

| 子供 | 非嫡出子となり、父子関係が発生しないため、認知が必要。 | 嫡出子となり、当然に父子関係が発生するため、認知は不要。 |

| 法定相続人 | 法定相続人とはならない | 当然に法定相続人となる |

| 税制度との関係 | 所得税法上の配偶者控除や医療費控除、相続税の配偶者控除などは受けられない。 | 所得税法上の配偶者控除や医療費控除、相続税の配偶者控除などを受けられる。 |

同棲と事実婚とは何が違いますか?

同棲と事実婚の違いは、婚姻意思と、夫婦としての社会的認識にあります。

同棲は、結婚を前提にしたケースもありますが、単にパートナーと一緒に住んでいる状態を指し、明確な婚姻意思がない場合もあります。家族や友人・知人も、同棲する男女について「事実上の夫婦である」という社会的認識を持っていないことがほとんどです。

一方で、事実婚の場合は夫婦としての婚姻意思を有して共同生活を営んでおり、社会的にも夫婦と認識されている関係です。

婚約と事実婚とは何が違いますか?

婚約は、将来的に婚姻届を提出して法律上の夫婦になることを約束した状態のことをいいます。そのため、事実婚とは似ているようですが、事実婚は婚姻届を提出する意思がないという点で、婚約と事実婚とは大きく異なります。

事実婚のメリットは何?事実婚する理由とは

さて、法律婚と事実婚とは異なる点があるものの、事実婚にも次のようなメリットが存在します。事実婚のメリットについて、簡単に見ていきましょう。

事実婚のメリット1.法律婚に準じた扱いを受けられる

事実婚は法律婚とは異なるとはいっても、民法上に規定されている権利や義務のうち、以下の法律上の権利義務については、法律婚に準じた扱いを受けることが可能とされています。

- 同居義務(民法第752条)

- 貞操義務(民法第770条第1項第1号)

- 相互扶助義務(民法第752条・第760条)

- 日常における家事債務の連帯責任(民法第761条)

- 事実婚関係の解消に伴う財産分与(民法第762条)

事実婚のメリット2.夫婦別姓

(夫婦の氏)

民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

ですが、事実婚は婚姻届を提出しないため、夫婦別姓のまま、夫婦としての共同生活を送ることができるのです。

そのため、事実婚の夫と妻はお互い改姓する必要がありません。姓が変わらないため、運転免許証やパスポート、クレジットカードや携帯電話の名義といった、氏名の変更に伴うさまざまな手続きを省略することができます。

また、会社でもなんらの支障なく自身の姓を使い続けることができます。

事実婚のメリット3.戸籍の記載に影響しない

婚姻届を提出しての入籍や、離婚届を提出しての離婚は、戸籍に記録が残ってしまいます。

入籍や離婚などの記録を自分の戸籍に残したくないという人にとって、戸籍の記載に影響しないという点も事実婚の大きなメリットです。

また、婚姻届の提出など、法律婚に伴う諸々の手続きを省略できるという手軽さも、事実婚のメリットといえるでしょう。

事実婚のメリット4.お互いの親族と距離を保てる

法律婚の場合、相手の両親・兄弟姉妹や親族とは、姻族関係になります。こうした親族との付き合いを面倒に感じる人にとっては、お互いの親族と距離を置きやすいという点も、事実婚関係のメリットになるのです。

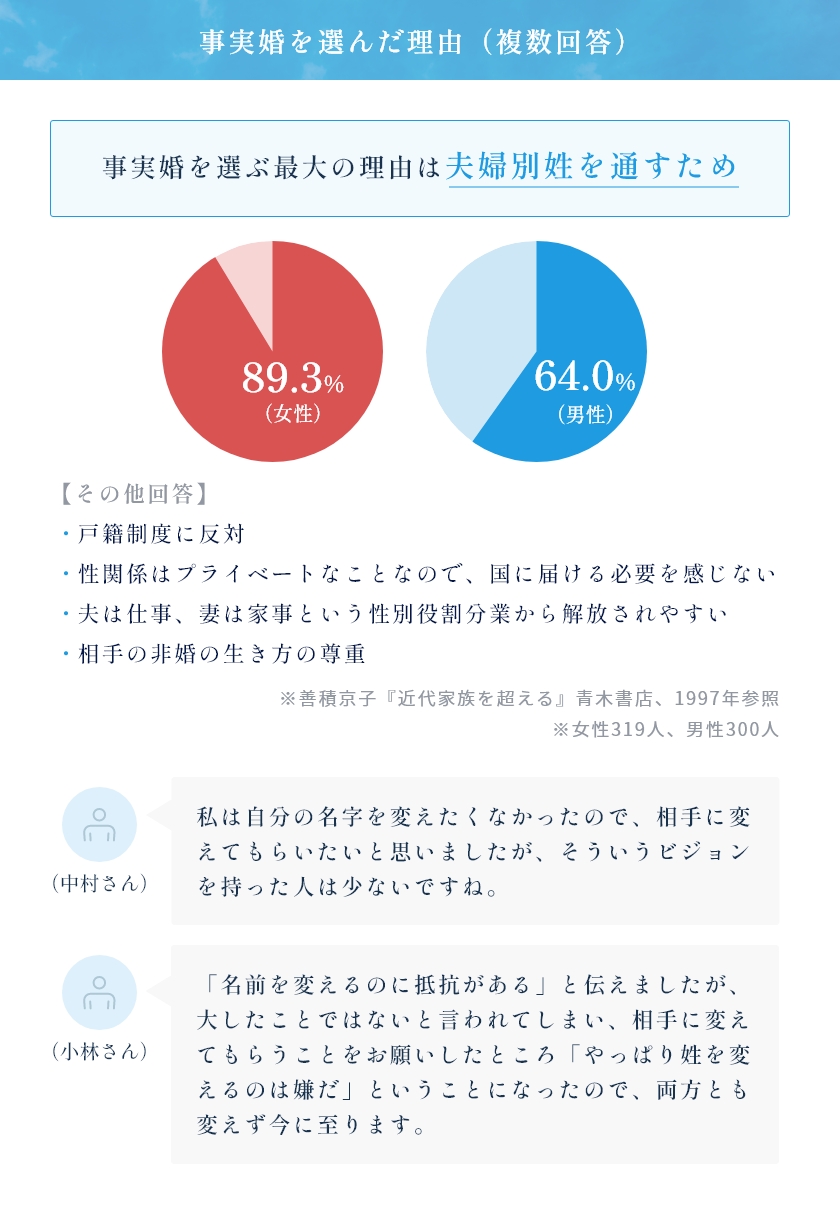

結婚しない最大の理由は夫婦別姓?

以上の通り、事実婚のメリットとして大きく4つのメリットをご紹介しました。その中でも、男女が事実婚を選択する理由として最も多いものが「夫婦別姓」というメリットです。

この点に関して、内閣府男女共同参画局が主催した「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」において、福岡県立大学人間社会学部の阪井裕一郎氏が「日本社会における事実婚の実態」という報告を行いました。

報告内容によりますと、事実婚を選んだ理由として、「夫婦別姓を通すため」が最も多かったようです。特に、報告が引用している「近代家族を超える(善積京子・青木書店)」によれば、男性は64%、女性は89.3%が、事実婚を選んだ理由として、「夫婦別姓を通すため」の選択肢を選んでいます。

参照:「日本社会における事実婚の実態」(福岡県立大学・阪井裕一郎氏)

日本では依然として、選択的夫婦別姓が認められずにいます。根本的に姓に関する法制度が変わらない限り、夫婦別姓を理由とした事実婚は、今後も増えていく可能性があるでしょう。

事実婚のデメリットは?相続や子供の事にも影響

さて、事実婚には前述した通りのメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。

以下にご紹介します事実婚のデメリットは、言い換えれば法律婚のメリットです。本記事でご説明いたしました、法律婚と事実婚とはどのように異なるのか、という点を思い浮かべながら、ご一読いただければと思います。

事実婚のデメリット1.扶養義務が不明確

法律婚の場合は、夫婦間の扶養義務が法的に明確に定められています。一方で、事実婚の関係では、扶養義務が必ずしも明確でなく、当事者間の合意に大きく依存する部分があります。

事実婚のデメリット2.子供の父子関係が発生しない

事実婚の夫婦は同じ戸籍に入っていないため、生まれた子供に関しても、母親の戸籍に入ることになります。そのため、母親と子供は親子関係が発生しますが、父親の戸籍には子供について記載されないため、父子関係が当然には発生しないのです。

子供の親権についても、母親だけが持つことになり、事実婚の夫婦が二人で子供の親権を持つことはできません。

子供と父親との間に親子関係を発生させるためには、認知の手続きが必要となります。認知の手続き自体は、市区町村役場に認知届を提出することで完了しますが、認知した上で父親を親権者に変更したい場合は、家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。

事実婚のデメリット3.法定相続人になれない

本記事で前述しました通り、民法第890条の「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」という規定により、法定相続人となれるのは、法律婚の配偶者に限られます。そのため、事実婚の配偶者は、一方が死亡した際に、法定相続人になれないため、遺産の相続権がないのです。

また、保険会社によっては、生命保険金の受取人に事実婚の配偶者を指定することができないため、加入している保険会社や契約内容によっては、事実婚の相手は生命保険金を受給できないのです。

このような場合の対処法として、生前贈与や遺言書の作成などが考えられます。ですが、そうした方法によって遺産を相続したとしても、相続税がかかってしまいます。

生命保険の場合も、受取人になれたとしても、法律上の配偶者でなければ生命保険料が控除されなかったり、受給の際に相続税が課されることになったりと、法律婚に比べて経済的なデメリットが大きいようです。

なお、法定相続人になることはできませんが、事実婚の配偶者が喪主として葬儀を執り行うことは可能です。

事実婚の相手が死亡した場合、死亡届を提出し(戸籍法第87条)、火葬許可証を発行してもらって葬儀を執り行います。

この際、相続人との関係で揉めてしまう可能性もありますので、事実婚の配偶者に葬儀や埋葬手続きといった死後の事務を委任する旨の、死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめいたします。

事実婚のデメリット4.税制度上の優遇措置を受けられない

事実婚の夫婦の場合、所得税法上の配偶者控除や医療費控除、相続税の配偶者控除といった、税制度上の優遇措置を受けることができません。

また、所得制限においても、限度額が法律婚の夫婦の場合より低くなってしまうこともあります。

例えば、児童手当の支給は、養育者の所得に基づく所得制限限度額によって決まります。所得が限度額を超えると手当は減少します。家族構成に応じて限度額は変わりますが、事実婚の場合、法律上の配偶者として認められず、所得制限限度額が低くなり、結果的に児童手当も少なくなってしまうことがあるのです。

そのため、法律婚の夫婦よりも経済的な負担が増えてしまう可能性があります。

事実婚のデメリット5.夫婦関係や家族関係の証明が難しい

法律婚であれば、戸籍を提出することによって夫婦や家族の関係性を証明することが可能です。一方、戸籍に記載されない事実婚関係は、第三者に証明することが難しいことが少なくありません。

一般的には、住民票の続柄の記載や、友人・知人など周囲からの証言、事実婚の契約書や賃貸借契約書の同居人の続柄などから、事実婚の関係であることを証明することになります。

しかし、戸籍で済む法律婚の場合と比べて手間がかかり、手続きがなかなかスムーズに進まないことも多いです。

事実婚のデメリット6.家族の入院・手術時に署名ができない

事実婚のデメリットの一つとして、家族の入院時や手術時に、家族として同意書などに署名できないことが挙げられます。法律上の夫婦として認められていないため、緊急時や重要な医療的決定を必要とする場面で、署名をする権限を持てないのです。

そのため、事前に事実婚の契約書に「緊急時の同意権を有する」旨を明記する夫婦や、あらかじめ医療行為に関する同意の委任状などを作成する夫婦もいます。

ですが、一刻を争うような事態では、こういった書類を備えていても、法律婚の場合より時間や手間がかかってしまう可能性が高いです。

事実婚を証明する方法は住民票がおすすめ

事実婚とはどういった意味なのか、事実婚とはどのようなメリットやデメリットがあるのか、ご理解いただけたことと思います。

ところで、事実婚とはどのように第三者に証明できるのでしょうか。

事実婚の証明に役立つのは住民票

事実婚の夫婦であることを証明するための、最も一般的な方法は、住民票です。

証明のためには、事実婚を開始した時に、住民票について世帯合併届の手続きを行い、夫婦のどちらか一方を世帯主にした上で、続柄欄に他方を「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」と記載しておきましょう。

このように記載した住民票があれば、同一の住所で婚姻意思を持って、夫婦としての共同生活を送っているということが証明しやすくなります。

住民票による証明の他にも、事実婚の契約書を作成し、公正証書にしておく方法などがあります。

住民票の続柄をはじめとする、事実婚関係の証明方法については、当法律事務所の関連記事をご覧いただければと思います。

【内縁の妻の証明方法|内縁関係は住民票や戸籍の記載で分かる?】

事実婚とは|Q&A

Q1.事実婚とは何ですか?定義を教えてください。

事実婚とは、婚姻届を提出しないまま、夫婦としての共同生活を送る関係をいいます。

Q2.事実婚のメリットを教えてください。

- 事実婚には、以下のようなメリットがあります。

- 法律婚に準じた扱いを受けることができます。

- 夫婦別姓を維持でき、改姓に伴うさまざまな手続きが不要です。

- 戸籍に婚姻や離婚の記録が残りません。

- お互いの親族と適度な距離を保ちやすくなります。

Q3.事実婚のデメリットを教えてください。

事実婚には、以下のようなデメリットがあります。

- 扶養義務が法的に不明確で、当事者間の合意に大きく依存します。

- 子供の父子関係が自動的には発生せず、認知の手続きが必要です。

- 法定相続人になることができず、遺産相続権がありません。

税制度上の優遇措置を受けることができません。 - 夫婦関係や家族関係の証明が困難です。

- 家族の入院・手術時に署名ができない場合があります。

弁護士にお気軽にご相談ください

本記事では、事実婚とはどういった関係なのか、定義や成立するための条件、事実婚を選ぶメリットやデメリットなどについて、弁護士が解説させていただきました。

事実婚の関係は証明が難しく、法律婚と同じ保障を全て受けられるわけではないといった面がある一方で、夫婦別姓を維持したい人々からは、ひとつの夫婦の形として選ばれています。

デメリットを減らし、自分らしい事実婚の生活を送ることができるよう、何かお悩みやご不安がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。