離婚届の書き方|女性のケースや本人が書くところ、出し方等【記入例・見本付】

離婚は、離婚届を役所に提出することで成立します。

この際に、離婚届を正しく記入しておかなければ、記載に不備があると受理してもらえなくなってしまいます。

そんなに難しい書類なのだろうか、と思われるかもしれませんが、離婚届の書き方に何かしらの不備があり、訂正を求められる方は少なくないのです。

離婚の前後は様々な手続きや引っ越しなどもありますから、なるべく役所での手続きは一度で済ませたいものです。

本記事でご紹介する離婚届の書き方をご参考にしていただき、スムーズに提出できるよう、正しい離婚届の書き方を解説させていただきます。

目次

離婚届の書き方【記入例・見本】

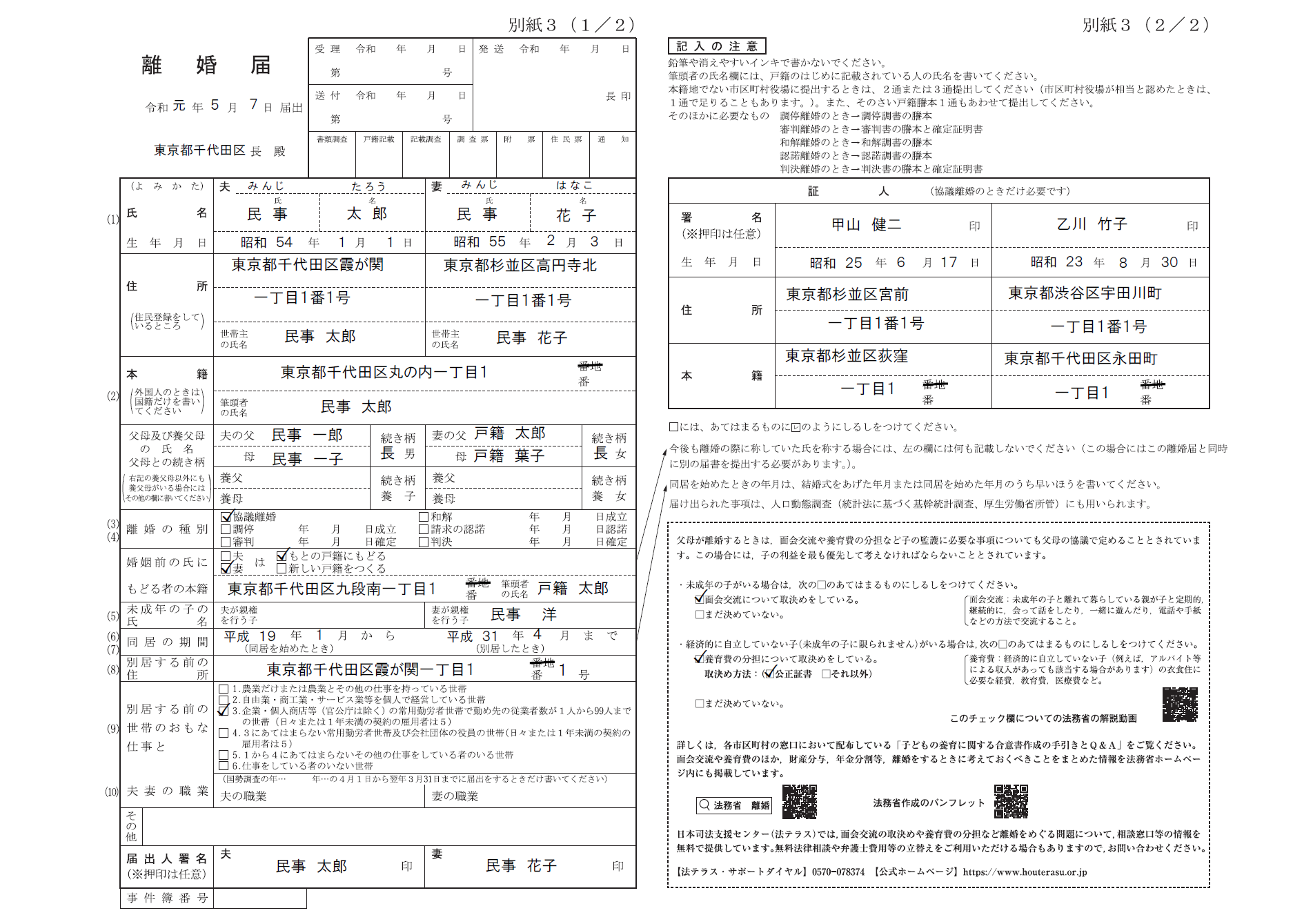

まずは参考までに、離婚届の記入例(書き方の見本)を見ておきましょう。次の画像は、妻が婚姻前の氏にもどり、未成年の子とともに元の戸籍(実家の戸籍)にもどる場合を想定した離婚届の記入例の見本となります。

<引用:千代田区 離婚届>

本記事ではこちらの離婚届の記入例の見本を参考に、具体的な書き方について詳しく解説させていただきます。

離婚届の書き方

それでは、具体的な離婚届の書き方を見ていきましょう。

1.離婚届を提出する日付

「離婚届」のすぐ下に、届出日を記入する箇所があります。

届出日には、離婚届を記入した日ではなく、実際に離婚届を提出する日付を記入してください。

前もって記入し、後日提出を予定していた日に離婚届を提出できなくなってしまうと、修正しなければならなくなりますので、届出日は提出する当日まで空欄にしておき、役所に行った際に記入することをおすすめいたします。

郵送の場合には、投函日を記入します。なお、郵送提出をして修正箇所があった場合には、郵送先の窓口に出向いて修正する必要があります。

2.本籍地の市区町村名

用紙の届出日のすぐ下、「長殿」とある箇所には、本籍地の市区町村名を記入してください。

離婚届の提出自体は、本籍地に限らず、所在地や住所地の市区町村役場の窓口でも行えますが、本籍地以外の市区町村で離婚届を提出する場合も、届出先には本籍地の市区町村名を記入するようにしましょう。

3.妻・夫の氏名

婚姻期間中の夫婦の氏名を、戸籍に記載されているとおりに記入します。

離婚後に旧姓に戻る場合も、必ず婚姻期間中の氏名を書いてください。

また、戸籍上の氏名が旧字体の場合は、新字体に省略せずに書きましょう。たとえば、普段は姓を「斉藤」と書いていても、戸籍上の姓が「齋藤」の場合、離婚届では「齋藤」と記入しましょう。

4.生年月日

間違いのないよう、生年月日を記入します。離婚届の用紙を見ると、西暦でも和暦でも原則的には問題ないのですが、市区町村によっては西暦の場合に訂正を求められることもあるため、和暦で書いておくと良いでしょう。

なお、和暦も「令和3年」を「R3年」などとアルファベットで書かずに、きちんと「令和」と記入するようにしてください。

5.住所

住所は、離婚届を出す時点で、住民票に記載されている通りの、住民登録をしている住所を省略せずに記入します。

番地なども省略せずに記入しましょう。たとえば、普段は、「東京都千代田区●●〇-〇-〇」などと省略した表記をしていたとしても、住民票記載のとおりの「東京都千代田区●●〇丁目〇番〇号」と記入する必要があります。

後述の世帯主などと合わせて住所を住民票で確認できますので、普段使っている住所だから大丈夫だろう、という方も住民票を取得して住所を確認されることをおすすめします。

なお、離婚届を出す時点で、すでに別居しているなど、住民票を移している場合には、自分と配偶者それぞれの住所を記入します。

6.世帯主

世帯主を記入します。こちらも、住民票で確認することができるので、世帯主に不安のある方は、住民票の写しを取得しましょう。

市区町村によっては、コンビニで住民票を取得することが可能です。

7.婚姻期間中の本籍

住所地ではなく、本籍を戸籍謄本に記載があるとおりに、省略せずに記入します。本籍に不安のある場合は、戸籍謄本などを取得して、本籍を確認するようにしてください。

戸籍謄本等も、住民票の写しと同じように、市区町村によってはコンビニで取得することができますので、手軽に本籍の確認ができます。

8.父母の氏名・続き柄

夫と妻のそれぞれの実父母の氏名を記入します。

父母が婚姻中の場合は父母の氏は同じなので、母の氏を書くのを省略できます(母の名前は記入してください)。父母が離婚していたり、死亡している場合でも、必ず記入が必要です。

実父母の他に、養父母がいる場合は、後述の「その他」の欄に養父母の氏名を記入します。

「続き柄」とは、ある人から見た間柄のことです。

離婚届の続き柄の場合は、夫の父母から見た夫との関係と、妻の父母から見た妻との関係をそれぞれ記入します。例えば、夫が長男であれば、続き柄には「長男」と記入します。

なお、ここで注意が必要なのは、長男・長女以外の場合です。

次男であっても、続き柄には次男ではなく「二男」と漢数字で記入します。同様に、次女であれば「二女」、三女、四女、と書くので注意しましょう。

9.離婚の種別

離婚の種別にチェックを入れます。

調停であれば調停成立の年月日、審判や判決による離婚であれば、審判や判決が確定した年月日を記入してください。

年月日は、調停調書や判決書の謄本などによって確認することができます。

10.婚姻前の氏にもどる者の本籍

①新しい戸籍を作る・もとの戸籍にもどる場合

結婚するときに姓が変わった人は、離婚すると自動的にもとの姓に戻ります(復氏)。離婚により、もとの姓にもどる人は、元の戸籍にもどるか、新しい戸籍を作るかを選択できます。

「婚姻前の氏にもどる者」と、「もとの戸籍にもどる」又は「新しい戸籍をつくる」を選んでチェックを入れます。

例えば、離婚によって妻が婚姻前の氏(旧姓)を名乗り、婚姻前の戸籍にもどる場合は、「妻」と「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れます。婚姻前の氏を名乗るが、婚姻前の戸籍にはもどらず、自分で新しく戸籍を作る場合は、「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れます。

そして、「婚姻前の氏にもどる者の」本籍を記入します。現住所や、離婚後の住所(実家など)を書かないように、注意してください。

筆頭者欄を記入します。婚姻前の姓を名乗り、父親を筆頭者とする実家の戸籍に戻る場合は、父親の名前を記入します。婚姻前の氏を名乗り、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合は、婚姻前の氏で自分の名前を記入します。

②離婚後も婚姻期間中の氏を名乗る場合

なお、離婚後も婚姻期間中の氏を名乗る場合は、「婚姻前の氏にもどる者」ではありませんので、この欄を記入する必要はありません。

婚姻期間中の氏をそのまま継続して名乗り、新しい戸籍を作る場合、離婚届の「10.婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄のまま、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)を別途記入し、提出する必要があります。

「離婚の際に称していた氏を称する届」の詳細につきましては、こちらの記事にて概要や届出方法などをご説明しておりますので、ぜひご参考にしてください。

11.親権

離婚時には必ず未成年(18歳未満)の子どもの親権者を決め、夫が親権を行う子どもと、妻が親権を行う子どもの欄に、該当する子どもの氏名を記入します。

子どもの氏名は、婚姻期間中に使用していた氏を記入してください。

なお、未成年の子どもがいるのに親権の欄が空白のままですと、離婚届を受理してもらえません。親権者については夫婦で話し合って、しっかり決めておきましょう。

子供が2人以上いる場合は、一人ずつ親権者がどちらなのかを記入します。

12.同居の期間(婚姻期間)

同居の期間を記入します。婚姻前に同居の期間がなかった場合は、婚姻した年月を記入します。

婚姻前に同居の期間があった場合は、同居を始めた年月を書いてください。同居を始めた月までは覚えていない、というときは、大体の年月でも大丈夫です。

13.別居する前の住所

離婚届を提出する前にすでに夫婦が別居していた場合は、夫婦が同居して暮らしていたときの住所を書きます。

別居していない場合は、空欄のままにしておきます。

14.別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

「別居する前の世帯のおもな仕事」については、「世帯のおもな仕事」ですので、夫と妻のうち収入が多い方の仕事を念頭に、該当する項目にチェックを入れましょう。

「夫妻の職業」についてですが、こちらは国勢調査に利用される項目ですので、国勢調査のある年に離婚届を提出する方のみ書きます。

市区町村によっては、国勢調査を実施する年に離婚届を提出する方に対し、「職業・産業例示表」などを窓口で配布しておりますので、不明点があれば市区町村役場に確認してください。

15.その他

「その他」の欄には、上記「8.父母の氏名・続き柄」で書ききれなかった養父母の氏名と続き柄を記入します。

養父母から見た子は「養子」になりますので、続き柄は「養子」と書くことになります。

16.届出人

夫婦の双方が、必ず自筆で署名をします。婚姻中の氏名を書いてください。

なお、調停離婚や裁判による離婚など、協議離婚以外の方法で離婚する場合は、双方が自筆で署名するのは現実的ではありませんので、届出をする夫婦の一方のみの署名で構いません。

17.証人

離婚届の用紙の右側が「証人」欄です。

証人欄が空欄だと離婚届を受理してもらえません。

夫婦本人以外の成人(満18歳以上)2名を証人とし、証人の欄に住所や本籍、生年月日を記入した上で、証人本人に署名してもらいます。

この欄は、必ず証人本人に書いてもらってください。代筆は認められておりません。

なお、離婚届の証人については、こちらの記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

離婚届の訂正

離婚届の必要事項を書き間違えた場合は、まず間違えた箇所の文字の上に二重線(横線)を引きます。近くの余白に、正しい記入をしてください。そして、離婚届書の欄外左にある「届書中 字加入 字削除」に訂正した文字数の数字を記入してください。その下の署名欄に届出人が署名します。

なお、離婚届の押印は任意となっているため、印鑑を押す必要はありません。

後日役所から訂正を求められる場合もありますが、離婚届書の欄外左の署名欄にあらかじめ署名をしておけば、軽微な書き間違いであれば役所の担当者が訂正してくれることがあります(捨て署名)。この場合も捨印を押す必要はなく、署名で足ります。最終的に記載の不備が何文字発生するかは分かりませんので、「届書中 字加入 字削除」は空欄にしておくのがおすすめです。

なお、離婚届の訂正方法や訂正印についての詳しい情報は、こちらに掲載しておりますので、ぜひご一読ください。

鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンなどで書かないようにしましょう。

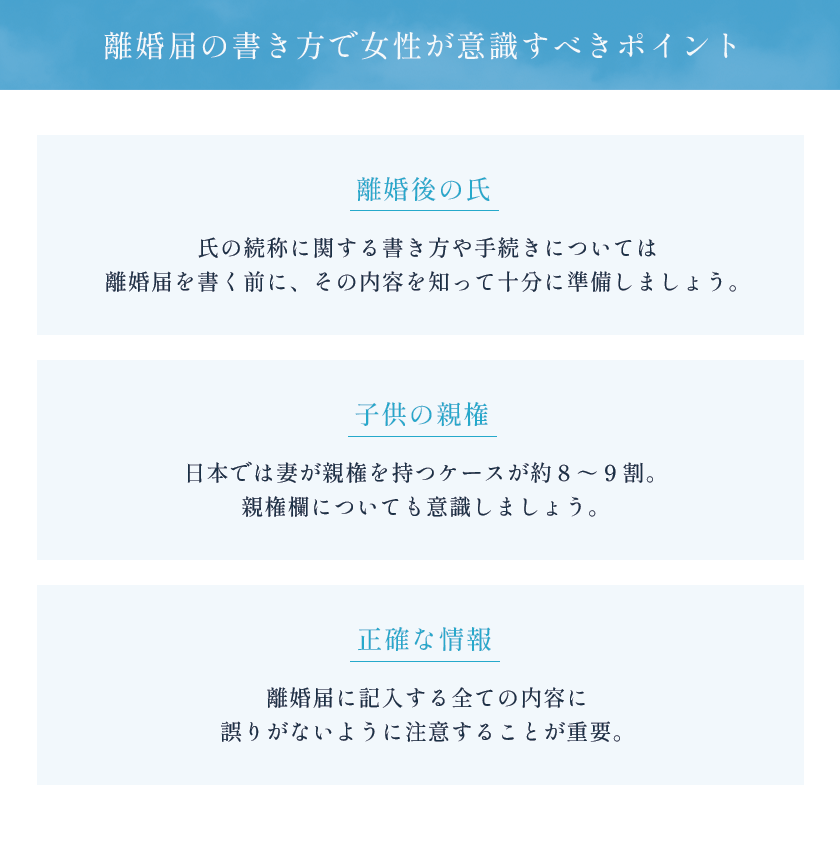

離婚届の書き方で女性が意識すべきポイント

①離婚後の氏

婚姻すると、妻が夫の氏になることが日本では一般的です。ですので、離婚届を書く時にも、離婚によって氏が変わる・旧姓にもどるのは、ほとんどの場合が女性です。

そのため、男性はあまり意識することはありませんが、離婚を考えている女性にとって、離婚後の氏をどうするか、というのは重要な問題です。

氏の続称に関する書き方や手続きについては、離婚届を書く前に、その内容を知って十分に準備をしておきましょう。

なお、離婚届の提出と、婚氏続称届の提出とで時間が空いてしまうと、その期間は旧姓に戻す手続きをしなければなりません。短期間のうちに、カードや社会保険や各種契約などの名義変更の手続きを行うのは非常に煩雑ですので、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、婚氏続称届を忘れずに準備しておきましょう。

②子供の親権

日本では、夫婦が離婚すると、妻が未成年の子どもの親権を得やすいと言われています。

実際、厚生労働省の「人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚(親権を行う子をもつ夫妻の親権を行う子の数・親権者(夫-妻)別にみた年次別離婚件数及び百分率)」によれば、未成年の子どもが1人いる夫婦のうち、夫と妻のどちらが親権を行うか、という調査では、妻が親権を持つケースが約8~9割、という結果が出ています。

|

年 |

離婚総数(%) |

夫が親権を行う件数(%) |

妻が親権を行う件数(%) |

|

2021 |

48,979(100) |

6,298(12.9%) |

42,681(87.1%) |

|

2020 |

51,406(100) |

6,716(13.1%) |

44,690(86.9%) |

【引用元:e-Stat】

この統計の通り、未成年の子どもの親権については、離婚届に妻が親権を行う旨を書くことが多いでしょう。ですので、親権欄についても特に女性には意識してほしい記載項目です。

③正確な情報

離婚届に記入する全ての内容(氏名、住所、出生年月日など)に誤りがないように注意することが重要です。女性の場合、婚姻後に姓や住所を変更することが多いですが、旧姓や旧住所を間違って記載してしまうこともあるので、正確な情報を記入することが大切です。

離婚届で本人が書くところ

離婚届を書く上で重要なのは、離婚届では必ず本人が書くところがある、という点です。届出人の署名欄は夫婦本人が、離婚届の「証人」欄は必ず証人本人が書く必要があります。届出人の署名欄と証人欄は、代筆が許されていないのです。

なお、上記「離婚届の書き方」にてご説明しましたが、夫と妻の両方が署名しなければならないのは、協議離婚の場合に限られます。調停離婚や裁判による離婚など、協議離婚以外の方法で離婚する場合は、届出をする夫婦の一方のみの署名で足りるとされています。

ですので、離婚をすると夫婦で話し合って決めたら、余裕のある方が離婚届の必要事項欄に記入をしておき、最後に相手から署名をもらうようにすれば、スムーズに離婚届を書けるでしょう。

離婚届の出し方

離婚届の提出方法

さて、離婚届を書き終えたら、実際に役所に提出することになります。

本籍地や住所地などの市区町村役場の、戸籍を取り扱う窓口に持参して提出します。名称は市区町村によって異なりますが、「戸籍住民課」などが一般的です。

本籍地ではない市区町村役場へ離婚届を提出する場合には、離婚届の他に戸籍謄本を提出しなければなりません。

そして、運転免許証やパスポートなどの、本人確認書類を忘れずに持参するようにしてください。

離婚届の提出時に合わせて行っておくと楽な手続きや必要になる書類については、こちらの関連記事をご覧ください。

離婚届を郵送で提出することもできます。この場合も、提出先は市区町村役場の戸籍住民課といった担当窓口です。

郵送の場合も、本籍地以外の市区町村に郵送するときは戸籍謄本が必要になります。詳細は、提出先の市区町村役場のホームページなどでご確認ください。

また、市区町村によっては、平日の夜間や土日でも、役所の宿直室などで離婚届を受け付けています。ただし、内容の確認までは行ってもらえないため、時間外に提出した場合は、後日、開庁日に審査し、記載に不備がなければ受理となります。

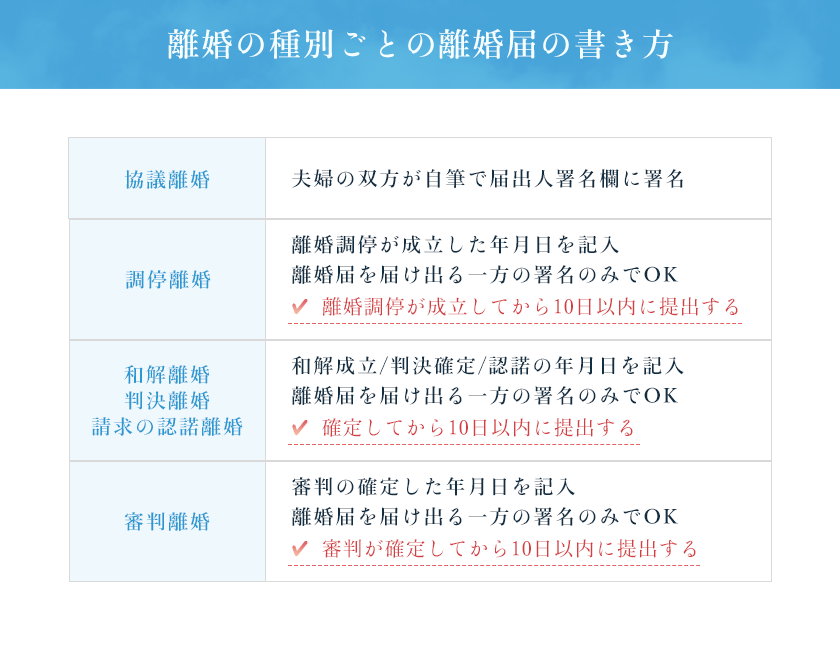

離婚の種別 離婚届の書き方

離婚届の一般的な書き方については、以上の通りとなります。なお、主に本記事では協議離婚を前提とした離婚届の書き方をご紹介いたしました。ですが、離婚の方法は協議離婚だけではありません。

ですので最後に、調停離婚や和解離婚といった離婚の種別ごとの離婚届の書き方について、簡単に要点をおさえておきましょう。

協議離婚の離婚届の書き方

協議離婚の場合の離婚届の書き方は、本記事でお伝えいたしました通りです。

記載事項を記入した上で、離婚の種別欄は「協議離婚」にチェックし、夫婦の双方がそれぞれ自筆で届出人署名欄に署名します。

和解離婚などの離婚届の書き方

和解離婚や判決離婚、請求の認諾離婚といった、裁判による離婚の場合の離婚届の書き方も、基本的には協議離婚の離婚届の書き方と同じです。

なお、和解離婚とは、離婚裁判の中で、裁判官からの和解勧告を受けて、夫婦が離婚することに合意することによって成立する離婚です。和解することなく、裁判所の命令によって離婚が成立すれば判決による離婚となります。

「請求の認諾」はなかなか耳にする機会がないかと思いますが、これも和解や判決と同様、離婚裁判の解決方法の一つです。夫婦双方の歩み寄りによる和解離婚とは異なり、原告の離婚請求を被告が全面的に受け入れる形で成立するのが認諾離婚となります。

まず、離婚の種別欄にチェックを入れます。

和解離婚の場合は、和解調書を確認して、和解が成立した年月日を記入してください。

判決離婚の場合は、判決謄本を確認して判決確定の年月日を記入します。

請求の認諾離婚の場合は、認諾証書を確認して、認諾の年月日を書いてください。

なお、裁判による離婚の場合も、確定してから10日以内に離婚届を提出する必要があります。

この場合の届出人の署名は、届出をする一方のみの署名で足ります。

調停離婚の離婚届の書き方

基本的な離婚届の書き方は協議離婚の場合と変わりません。

離婚の種別欄は「調停離婚」をチェックしましょう。そして、離婚調停が成立した年月日を記入します。成立年月日については、調停調書に記載されていますので、間違いのないよう確認して書きましょう。

届出人の署名欄は、離婚届を届け出る一方の署名のみで構いません。

一点、届出日には注意してください。調停離婚の離婚届は、離婚調停が成立してから10日以内に提出する必要があります。

審判離婚の離婚届の書き方

調停が成立しないときに、裁判所が職権で「離婚の審判」をすることで、離婚が成立する方法です。実務上、ほとんど利用されることはありません。

審判離婚によって離婚する場合の離婚届の書き方も、協議離婚の場合の書き方とほぼ同じです。

そして、離婚の種別は「審判離婚」にチェックを入れ、審判書謄本を確認して、審判の確定した年月日を書きましょう。

届出人の署名欄も、届出をする一方のみの署名があれば大丈夫です。

審判離婚の場合も、審判が確定した日から10日以内に離婚届を提出してください。

離婚届の書き方に関するQ&A

Q1.離婚届に必ず本人が書くところはありますか?

協議離婚によって離婚届を提出し離婚する場合、届出人の署名欄は必ず夫婦それぞれが自筆で署名する必要があります。証人欄も、必ず証人本人が記入しなければなりません。それ以外の記載事項については、夫婦のどちらが書いても構いません。

Q2.離婚届の提出はどこで行えばよいですか?また、受付時間はありますか?

離婚届は、夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役場で提出できます。受付時間は平日の開庁時間内ですが、役場によっては休日や時間外にも対応しているところもあるため、事前に役所に確認しておくと良いでしょう。

Q3.離婚届の書き方を間違えたらどうすればいいですか?

間違えた箇所に二重線を引き、余白に正しい記入をしましょう。そして、離婚届書の欄外左の署名欄に署名をしてください。「届書中 字加入 字削除」に訂正した文字数の数字を記入すれば、訂正は完了です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

離婚によって生じる様々な手続きをこなす中で、市区町村役場に何度も足を運ぶことになったり、軽微な書き間違いで訂正の連絡を受けたりするのは、手間もかかってストレスにもなりますよね。

正しく離婚届を書いて、一度の提出で済ませられるよう、ぜひ本記事の離婚届の書き方をご参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。