遺産分割協議書の提出先|法務局や税務署に提出!コピーは使える?

遺産分割についての話し合いで合意した内容を記録しておくために、一般的に遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、「合意した・合意していない」といった遺産分割後のトラブル防止という重要な役割がありますが、遺産分割の実務においても重要な役割を担っています。法務局や銀行などでの具体的な相続手続きで、相続手続きを進める根拠となる遺産分割協議の合意内容を客観的に証明するために、遺産分割協議書が使われることになるのです。

そこで本記事では、一般的な相続手続きを前提とし、遺産分割協議書は具体的にどこで提出するのか、弁護士が詳しく解説させていただきます。

遺産分割協議書の提出先とあわせて、原本ではなくコピーを使えるのか、といったよくある疑問についてもお答えしていきます。

相続手続きの中には、期限のあるものもありますので、スムーズに進めるためにも、遺産分割協議書の提出先と注意事項を事前に確認しておきましょう。

本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

遺産分割協議書の提出先

それではさっそく、作成した遺産分割協議書をどこに提出するのか、確認していきましょう。

1.遺産分割協議書はどこに提出するのか

遺産分割協議書の主な提出先について、以下の一覧表にまとめました。

|

遺産分割協議書の提出先 |

必要となる手続き |

手続きの内容 |

|

法務局 |

不動産の相続登記 |

不動産の名義を被相続人から新たな所有者に変更する手続き |

|

税務署 |

相続税の申告 |

相続税を納める手続き |

|

金融機関 |

預貯金の相続手続き |

被相続人名義の口座を解約して残高を受け取る手続き |

|

証券会社 |

株式の相続手続き |

被相続人が所有していた株や投資信託を新たな所有者の口座に移管する手続き |

|

陸運局 |

自動車の名義変更 |

自動車の名義を被相続人から新たな所有者に変更する手続き |

表にあるとおり、法務局(不動産の相続登記)、税務署(相続税の申告)、金融機関(預貯金の相続手続き)、証券会社(株の相続手続き)、陸運局(自動車の名義変更)などが遺産分割協議書の提出先となります。

なお、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。

そのため、下記のような遺産分割協議をする必要のないケースでは、遺産分割協議書の作成・提出が不要となることもあります。遺産分割協議書の提出先と合わせて、自身のケースで提出が必要か、確認しておきましょう。

- 相続人が一人しかいない場合

- 有効な遺言書が残されている場合

- 他の相続人が全員相続放棄した場合

- 法定相続分で相続する場合

遺産分割協議書の提出先5つ

それでは、5つの提出先について具体的に確認していきましょう。

1.法務局

遺産相続に際して法務局で行うのは、土地や建物といった不動産の名義変更(相続登記)の手続きです。遺産分割によって不動産を取得することになった人が、その不動産の名義を被相続人から自分の名義に変更します。

この名義変更の際に、不動産の新たな所有者が誰であるか、そのことに他の相続人は全員合意しているのかを確認するため、遺産分割協議書の提出が求められることになるのです。

遺産分割協議による相続登記の申請では、相続不動産を管轄する法務局に遺産分割協議書の原本を提出する必要があります。

どの法務局に提出するかは、あらかじめ法務局のホームページで管轄の法務局を確認しておきましょう。

参考:管轄のご案内(法務局)

1-1.法務局で提出後の遺産分割協議書を閲覧できる

例えば次のような場合、遺産分割協議書を確認したくなることがあるかと思います。

- 法務局で手続きをした相続人本人が、自分の提出書類を閲覧したい場合

- 自分の分の遺産分割協議書が手元にない場合

- 遺産分割協議がまだ整っていないはずなのに、所有権移転登記がなされている場合

- 相続人が、被相続人の相続に関する経緯などを確認したい場合

このような場合には、法務局に閲覧申請することで、登記申請の際に提出された遺産分割協議書などの附属書類を閲覧することが可能です。

閲覧申請は、本人確認書類と登記簿附属書類閲覧申請書、閲覧申請する正当な理由のあることを証明できる書類等を法務局に提出して行います。閲覧申請ができるのは、当事者及び利害関係人とされていますので、請求人が閲覧を求める附属書類に関する相続の当事者であることを証明するために、戸籍関係書類も必要です。

閲覧申請をしてから閲覧できるようになるまでには時間を要することもあるため、提出先の法務局にあらかじめ問い合わせをしておくとスムーズです。

1-2.法務局の提出期限

ところで、名義変更(相続登記)の手続きには、相続発生後3年以内という期限が定められています(不動産登記法第76条の2第1項)。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

不動産登記法第76条の2第1項 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

ですので、遺産分割協議書も当然その期限内に提出する必要があります。

2.税務署

相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議書を税務署に提出することになります。

なお、相続をしたからといって、相続人全員に相続税が発生するわけではありません。相続税は、基礎控除額を超える財産に対してかかる税金です。

そのため、相続する遺産の総額が基礎控除額以下である場合や、基礎控除額以下かつ「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けない場合は、相続税はかからないため、相続税の申告は不要となります。

相続税の申告を行う場合、遺産分割協議書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、注意してください。

2-1.税務署の提出期限

相続税の申告書の提出期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっていますので、期限に遅れないように気を付けましょう(相続税法第27条1項)。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立せず、遺産が未分割のまま相続税の申告をした場合には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの適用を受けることは出来ません。

とりあえず未分割のまま相続税申告をして、後日遺産分割が成立してから修正する、という方法もありますが、相続税の修正申告は非常に手間がかかります。できる限り相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を提出するのが望ましいでしょう。

3.銀行・金融機関

遺産相続では、凍結された被相続人の口座を解除する為に、口座の名義を被相続人から相続人に名義変更をしたり、口座を解約して払い戻しを受ける為の手続きを行うことになります。そのため、遺産分割協議書を銀行や金融機関に提出する必要があります。

なお、銀行や金融機関では、その機関で独自の「相続届」などの所定の様式を用意していることが一般的です。その届出書に、相続人全員の署名と実印による押印があることで、遺産分割協議書の提出を省略できる場合もあります。

もっとも、相続届出書に相続人の署名と押印が必要となると、次のような場合にたいへん手間がかかってしまいます。

- 相続手続きをする銀行や金融機関が多い。

- 相続人が全国各地に点在していて集まる機会がない。

- 署名押印をしたがらない相続人がいる。

- 相続人の署名押印を郵送でもらう必要がある。

そのため、被相続人の貯金口座が多数ある場合や、相続人が複数人いて集まることが難しい場合には、遺産分割協議書を提出して手続きを進める方がスムーズです。

4.証券会社

株式の相続手続きをする場合、株式口座を開設している証券会社も、遺産分割協議書の提出先となります。

証券会社で、株式口座を相続人の名義にする名義変更手続きを行うことになりますが、遺産分割の方法について相続人全員が合意していることが前提となります。この合意を証明するために、遺産分割協議書の提出が求められることが一般的です。

手続きには、証券会社の所定の請求書のほかに、当事者の戸籍謄本や印鑑証明書といった書類が必要になります。請求する証券会社によって書式や必要書類も異なりますので、事前に確認しておきましょう。

なお、遺言書がない相続の場合に、遺産分割協議書を提出しないのであれば、請求書に相続人全員の署名押印が必要になることが通常です。

証券会社への遺産分割協議書の提出期限は明確に設けられていませんが、長期間放置し続けると、株式やお金を受け取る権利を失ったり、売却のタイミングを逃してしまったりする可能性があるので、早めに対応しましょう。

5.陸運局・運輸支局

被相続人が自動車を保有していて、自動車の名義を特定の相続人に変更する場合、自動車の名義変更をする陸運局や運輸支局が遺産分割協議書の提出先になります。

ただし、相続する自動車が普通自動車で、査定額が100万円以下であることを確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しなどを添付した場合は、遺産分割協議書の提出に代えて、遺産分割協議成立申立書という運輸局の書類を利用できることがあります。遺産分割協議成立申立書は、自動車を取得する相続人の署名と実印による押印があれば作成することが可能です。

また、軽自動車の場合も、遺産分割協議書の提出は必要ありません。

遺産分割協議書を陸運局や運輸支部に提出する場合の明確な提出期限はありませんが、名義変更をしないと廃車や売却の手続きができないため、速やかに対応しましょう。

遺産分割協議書は何通必要?

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自一通ずつ保管するのが一般的です。

法律上、遺産分割協議書を何通作成しなければならない、といった決まりはありません。ですが、後々「そんな合意した覚えはない。」などとトラブルになるのを防ぐためにも、相続人全員が遺産分割協議書を保管できるようにしておくことをお勧めいたします。

遺産分割協議書の保管方法

相続人それぞれが保管する分として、人数分の原本を作成することが一般的です。この場合、遺産分割協議書に「本協議書を4通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。」などと書きます。

なお、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保管し、他の相続人は原本の写し(コピー)を保管するという方法でも、法的には問題ありません。ただし、他の相続人の保管用にコピーもないとなると、後でトラブルとなりかねないため、気を付けてください。

遺産分割協議書の提出先が多く、返却を待っていては多大な時間や手間がかかってしまうような場合には、相続人の数だけでなく、提出先の数に応じた部数を作成しておくとよいでしょう。

遺産分割協議書はコピーでいいの?

以上の通り、さまざまな提出先で必要となってくるため、可能であれば遺産分割協議書を複製して使いたい、と思うかもしれません。

相続手続きで提出する遺産分割協議書は、コピーでも大丈夫なのでしょうか。

1.遺産分割協議書は原本が基本

遺産分割協議書の提出先は以下の5つがありますが、基本的にすべての提出先で、遺産分割協議書の原本が必要となります。

- 法務局(不動産の相続登記)

- 税務署(相続税の申告)

- 銀行等の金融機関(預貯金の相続手続き)

- 証券会社(株の相続手続き)

- 陸運局(自動車の名義変更)

基本的には、遺産分割協議書の原本は提出先から戻ってこないものと考えて、あらかじめ必要な部数の原本を用意しておくと安心です。

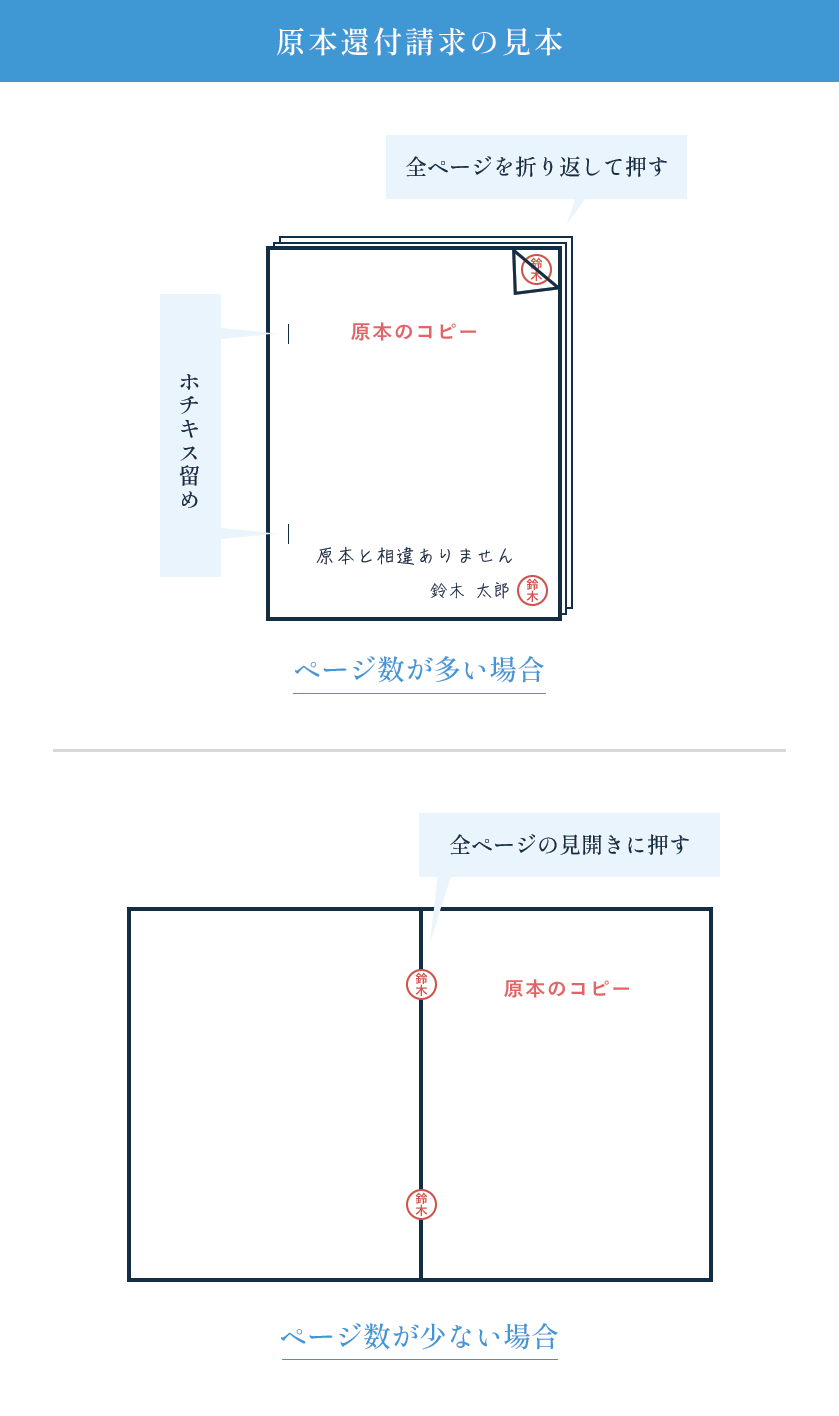

2.原本還付とコピーの仕方

なお、遺産分割協議書の原本の数が提出先の数に対して足りない場合でも、提出先に原本還付の申請をしておきましょう。

原本還付の申請をすることで、手続きが終わったら原本を返却してもらえます。

例えば、一つ目の提出先である法務局から原本を返却してもらい、返ってきた原本を二つ目の提出先である陸運局の自動車名義変更に使う、という進め方が可能となります。

一般的な原本還付の申請手続きとして、法務局での手順を例に見てみましょう。

- 自分で遺産分割協議書のコピーをとる。

- 遺産分割協議書のコピーに「原本と相違ありません」と記載する。

- 名義変更等の手続きの申請に使った印鑑を使って、申請者が署名・押印する。

- 遺産分割協議書のコピーと登記申請書をホチキス留めし、原本とあわせて提出する。

- 登記完了後(申請した日から1~2週間後)に原本を受け取る。

また、弁護士などの専門家に遺産分割協議を依頼している場合は、基本的には原本還付申請も弁護士が行いますので、依頼者がコピーを用意する必要はありません。

ですが、枚数や提出書類の数が多い場合、窓口でコピーを待つ時間を考えると、あらかじめコピーを用意しておくとスムーズに進められるでしょう。

遺産分割協議書の提出先に関するQ&A

Q1.遺産分割協議書の提出先はどこですか?

A:遺産分割協議書は、必要となる相続手続きの内容に応じて提出先が異なります。一般的な提出先としては、次の5つが挙げられます。

- 法務局(不動産の相続登記)

- 税務署(相続税の申告)

- 金融機関(預貯金の相続手続き)

- 証券会社(株の相続手続き)

- 陸運局(自動車の名義変更)

Q2.遺産分割協議書のコピーは提出先で使えますか?

A:基本的に、遺産分割協議書の原本の提出が求められるため、コピーは使用できません。

また、遺産分割協議書の原本は原則として返却されないため、原本を提出する際には、忘れずに原本還付の申請手続きをしましょう。

Q3.遺産分割協議書は何通必要ですか?

A:遺産分割協議書の通数についての法律上の決まりはありませんので、何通作成しても構いません。ですが、スムーズな相続手続きや、相続人同士のトラブル防止のためにも、最低でも相続人の数の分を作成しましょう。提出先の数に応じた部数を作成しておくのもお勧めです。

まとめ

本記事でご紹介しました遺産分割協議書の主な提出先は、法務局・税務署・金融機関・証券会社・陸運局の5つになります。

不動産の相続登記や相続税申告、預貯金・株式の相続手続きや、自動車の名義変更などの各種相続手続きを行う際には、原則として遺産分割協議書の原本の提出が必要となります。

手続きの中には期限が決まっているものもありますので、早めに遺産分割協議書を作成して、必要な手続きを進めましょう。

相続人同士でもめそうな場合や、手続きが複雑でご自身での対応が難しい場合には、専門家に依頼していただくとスムーズに進めることが期待できます。司法書士や税理士といった専門家もおりますが、弁護士は、遺産分割のトラブルにおいて、代理人として他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理したりすることのできる、唯一の法律資格者です。相続に関する問題があれば弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面によるご相談だけでなく、電話によるご相談もお受けしております。

当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。